Обиды смывало с них поле (о судебных поединках)

Автор: Сергей Васильев«На вече народном вершится их суд,

Обиды смывает с них поле…»

А.К. Толстой

Поле. Испокон веков на Руси это короткое слово несло множество смысловых оттенков. «Поле» – «божья земля», кормившая крестьянина. «Дикое поле» – враждебный нашим предкам кочевой мир. В «чистом поле» съезжались для молодецких забав былинные богатыри, сходились полки на битвы.

«Поле» означало и правовой обычай, ставший со временем законным установлением.

Божий суд

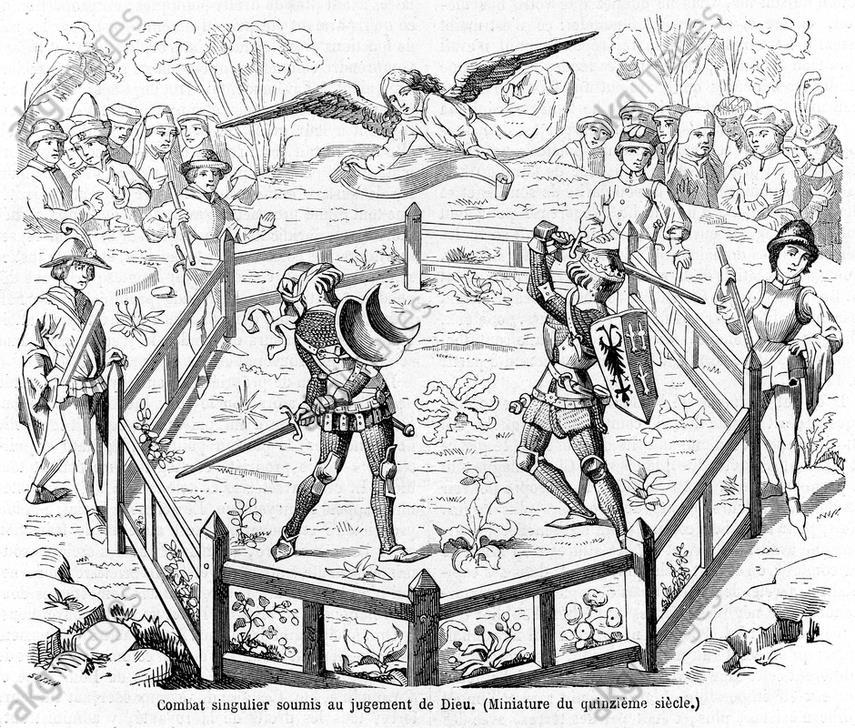

У древних народов высшей судебной инстанцией считалась божественная воля. «Апелляция» к ней, происходила различными «варварскими» способами, получившими у историков наименование «ордалий». Например, – испытание кипятком. Происходило оно следующим образом. Перед тяжущимися сторонами, или же обвиняемым устанавливали котел с кипящей водой, куда бросали кольцо или иной небольшой предмет. По слову судьи следовало вынуть кольцо из котла. Затем на обваренную руку накладывалась повязка и опечатывалась специальной печатью. Через некоторое время повязка снималась. У кого рана заживала быстрее, тот и прав, ибо высшие силы на его стороне. Сходным образом происходило и испытание железом: следовало взять рукой раскаленный кусок металла и пронести его на расстояние трех шагов; после чего руку завязывали полотняной лентой. Если заживление ожога протекало нормально, это принимали за признак невиновности.

Что ж, какие времена – такие и нравы, ведь на дворе стояло «мрачное» Средневековье! Даже с распространением христианской веры подобные «божьи суды» еще долго действовали у германцев и славян, а также других народов медвежьих углов Европы. И они не вызывали протеста, так как коренились в народных обычаях.

«Чей меч острее…»

Одним из видов «божьего суда» были поединки, широко бытовавшие и у наших предков восточных славян, о чем свидетельствуют арабские источники IX-X веков. Так, Мукаддези, писал, что когда «царь решит спор между двумя тяжущимися, и они решением его останутся недовольны, тогда он говорит им: разбирайтесь мечами своими чей острее, того и победа».

А вот как происходило разбирательство земельных споров у древних германцев. Представители сторон должны были вначале произнести сакраментальную формулу «это – наша граница», потом положить знак на той меже, которую считают правильной. После этого сходились на середине спорной полосы. Затем, следовало взять кусок дерна с этого места воткнуть в него ветку и передать в руки графа. Граф, завернув кусок дерна в сукно и поставив печать, передавал дерн в руки поручителя до конца спора. Решение же он выносил согласно результату судебного поединка. Его участники должны были коснуться мечами земли на середине спорной полосы, а потом сразиться. Победившая в бою сторона выигрывала тяжбу, проигравшая платила штраф за незаконное притязание. Так устанавливала «Алеманская Правда» начала VII века.

На Руси судебные поединки упоминаются впервые вдоговоре смоленского князя Мстислава с Ригой и Готским берегом (1229).

Последующие наши законы определяют случаи, в которых применялось «поле» (судебный поединок), оружие, которым сражались поединщики, порядок проведения поединка. Псковская Судная грамота XIV-XV веков постановляет, что на поле могли выходить на поле не только мужчины, но и женщины. По псковским законам бой должен быть равным, и потому дозволялось сражаться «бойцу с бойцем», а «небойцу с небойцем». На этом основании малолетный, престарелый, больной, увечный могли нанимать и ставить вместо себя «наймитов». Но если иск вела женщина против женщины, то «наймиты» запрещались! «А жонки с жонкою присужат поле, а наймиту от жонки не быти ни с одну сторону», – говорится в Грамоте. «Поле» происходило под наблюдением приставов; вероятно, присутствовали и высшие должностные лица: посадник или наместник, как прямо указывается в близкой по содержанию Новгородской Судной грамоте.

Во Пскове бойцы выходили на поединок в доспехах, в Новгороде оружием были ослопы (дубинки, рогатины) и палки, а доспехами шишаки и железные латы. Побежденный признавался неправым.

Те же положения развиты и в Cудебнике Ивана Грозного 1550 года: у «поля», кроме чиновников: «окольничего», «дьяка» присутствовали еще «стряпчие» и «поручники» со стороны тяжущихся. Те же, которые ставили за себя «наймитов», должны были присягать и целовать крест сами. «Поле» допускалось и между свидетелями, которые давали противоречивые показания. Необходимо отметить, что древнерусское законодательство предусматривало мировую на любой стадии «поля».

Обычай решать спорные дела «полем» продолжал существовать на протяжении всего XVI столетия и исчез в ХVII-м. А в XVIII веке поединки были запрещены законодательно под страхом смерти.

Так, в морском уставе Петра I говорилось: «все драки и поединки через сие наистрожайше запрещаются…И ежели случится что оба или один из них в том поединке убит будет то их и по смерти за ноги повесить. Такой же казни повинны и секунданты, которые при оных будут».

Истоки

Наблюдения над реликтовыми обычаями разных народов позволяют предположить, что судебные поединки исторически возникли из кровной мести. Так, по описаниям этнографов, у австралийских аборигенов имели место стычки, напоминающие судебные поединки. Происходили они следующим образом. После смерти одного из людей племени «бенеронг» было по известным приметам признано, что умерший стал жертвой колдовства одного из членов племени «меймет». Члены группы умершего убили молодого человека из племени «меймет».

Когда весть об этом дошла до родичей убитого, они отправили посланца к обидчикам с предложением встретиться в определенном месте и получили согласие. Старики группы «бенеронг» сказали убийце: «Ты не убегай, ты должен идти и выступить, а мы посмотрим, чтобы они не обошлись с тобой нечестно». На условленную встречу собрались также представители нескольких других племен, присутствовавших в качестве зрителей.

Один человек из племени «бенеронг» очевидно непосредственный убийца выступил вперед вооруженный щитом. Женщины и прочие мужчины отошли в сторону. Родичи убитого – человек десять начали осыпать убийцу градом копий и бумерагнгов, и, в конце концов, он был пронзен копьем.

Тогда вождь соседнего племени выбежал и прокричал: «Довольно!», после чего начался праздник. Это – скорее выставление на месть, чем поединок. Иногда такие «поединки» переходили в общие сражения с участием групп поддержки и женщин.

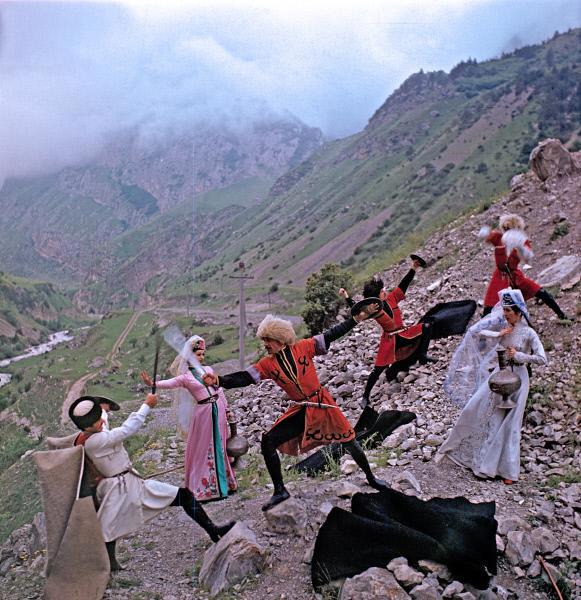

Еще в XIX веке похожий обычай бытовал у осетин. Виновного, например, в непреднамеренном убийстве, связанного выставляли перед родственниками убитого на некотором расстоянии, на возвышенности. Те производили по нему несколько (5-10 выстрелов). Стреляли и женщины, и дети, и плохо видящие старики.

Если убийца оставался цел и невредим, то его прощали, заключив мировую.