История Янтарной комнаты

Автор: Алена ИзмайловаФранцузский поэт XIX века Теофиль Готье, путешествующий по России, так описывал Янтарную комнату:

«Глаз, не привычный видеть янтарь в таком количестве, захвачен и ослеплен богатством и теплотой тонов, которые пробегают всю гамму – от пылающего топаза до светло-лимонного… когда солнце освещает стены и проникает своими лучами в прозрачные прожилки янтаря».

Янтарная комната на протяжении трех столетий является своеобразным символом российско-германских отношений. Она первоначально создавалась в Пруссии, потом была подарена России, затем похищена нацистами в Великую Отечественную войну, частично возвращена и возрождена российскими мастерами.

Янтарный кабинет, созданный в 1709 году, должен был украсить один из залов в королевском дворце в Берлине. Создавался он в правление прусского короля Фридриха I. Автором ее долгие годы считался известный всей Пруссии архитектор и скульптор Анреас Шлютер. В процессе перестройки Большого королевского дворца в Берлине он решил использовать для отделки интерьера янтарь, никогда прежде для этих целей не применявшийся. Осуществлению оригинального замысла способствовала королевская коллекция янтаря, в которую входили три богато орнаментированные янтарные рамы с зеркалами.

Существуют свидетельства, что изначально проект янтарной комнаты принадлежал архитектору Иоганну Фридриху Эозандеру. Заниматься реализацией проекта был приглашён датский мастер Готтфрид Вольфрам, который сначала принял руководство командой резчиков по янтарю, а впоследствии возглавил все работы по созданию комнаты. В процессе изготовления янтарных панелей было изменено их предназначение: вместо кабинета в берлинском дворце ими было решено украсить галерею королевского замка Шарлоттенбург.

Этот проект не нашел должного интереса после смерти короля. Взошедший на престол Фридрих Вильгельм I, будучи скупым и расчетливым, осуждал расточительство своего отца. Он прекратил все работы, которые, к слову, были почти закончены, уволил и придворного архитектора, и назначенных им мастеров по янтарю. Панели, которыми предполагалось облицевать несостоявшийся янтарный кабинет, были спрятаны.

При этом, невзирая на незаконченность, каждая отдельная янтарная панель была самостоятельным произведением искусства, истинным шедевром ювелирного дела. Куски янтаря были безупречно подогнаны в мозаичные панно, изображавшие растительные орнаменты, гербы, вензеля. Не только размер и форма, но всё множество оттенков янтаря — от молочно-белого до темно-красного — были гармонично подобраны в этих панелях, превращая каждую в живописную картину из янтаря.

Работа эта была очень кропотливой и не знавшей аналогов до тех пор — кусочки янтаря смешивались с составом из коньяка, льняного масла и мёда и приклеивались на деревянную основу. Еще одной уникальной особенностью янтарной комнаты было то, что, как утверждают исторические источники, цвет панно не менялся со временем, не тускнел и не темнел. А ведь известно, что со временем это происходит с любым янтарём. Владели ли прусские мастера секретным рецептом обработки, либо знали что-то о том, как выбрать самый лучший янтарь — остается загадкой.

Янтарная комната, скрытая в подвалах берлинского Цейхгауза, так и оставалась бы забытой, если бы спустя 6 лет, в 1716 году, король не вспомнил о незавершенном проекте своего отца и не преподнес бы в дар русскому правителю Петру I это недооцененное на родине сокровище.

Прусский король знал, сколько труда и средств было уже вложено в Янтарный кабинет, как и сколько еще необходимо в него вложить, поэтому принял очень умное и дальновидное решение. Он избавил себя от затрат на дальнейшие работы, при этом сделав роскошный подарок правителю державы, в лице которой хотел иметь мощного союзника.

Столь дорогой подарок был более чем оправдан: Россия обеспечила безопасность восточным границам Пруссии, и естественным было отдать должное подвигу русских военных, мудрости полководцев, и, в первую очередь, самого Петра I. Ответным подарком прусскому королю стали 55 русских гренадеров и кубок собственной работы.

В Петербург янтарный кабинет везли в ящиках на восемнадцати телегах через Кенигсберг, Мемель и Ригу. В новой российской столице ценный груз принял губернатор Александр Данилович Меншиков. Из его доклада царю: «Кабинет янтарный Вашему величеству от короля прусского подаренный я пересматривал и поставлен в ящиках тех, в коих привезен, в большой палате, где собираются гости, в котором гораздо немного или почти мало, чтоб попортилось. Некоторые маленькие штучки повыпадали, однако ж заклеить, а хотя б иных и не было, то можно вновь ставить. Истинно сказать, что самая диковина, которой на свете подобной не видал».

Янтарные панно довольно долго лежали невостребованными в людских покоях Летнего дворца Петра, пока о них не вспомнила взошедшая на российский престол его дочь Елизавета. В 1743 году она решила украсить янтарными панелями покои Зимнего дворца.

Поскольку помещения там были значительно больше тех, для которых Янтарный кабинет изначально создавался, его решено было модифицировать. Для этой ответственной работы были приглашены итальянский мастер-литейщик Александру Мартелли и придворный архитектор Бартоломео Растрелли.

Благодаря им, в интерьере кабинета появились новые детали и элементы отделки, которые были призваны расширить пространство кабинета: зеркальные пилястры, спроектированные самим Растрелли, и недостающая четвертая янтарная рама, которую в 1745 году изготовили в Кенигсберге и прислали в подарок Елизавете от прусского короля Фридриха II. Эта рама не совпала с оригиналом ни по стилю (выполнена она оказалась в стиле рококо, в отличие от барочных узоров прежних панелей), ни по размеру. Но команда Растрелли показала все свое мастерство, сумев органично вписать новую панель в интерьер. В процессе их изготовления приняли участие многие русские мастера.

Янтарный кабинет был небольшим, так утверждают источники:

"Дверь с обеих сторон резная - одна, окошек два. Над дверьми десюдепортов разных - два, в них картин живописных, взятых от живописца Грота - две. Столько же картин над двумя большими и малыми зеркалами. Живописный плафон во весь потолок. Пилястров разных зеркальных - восемнадцать, в них стёкол, взятых со стекольных заводов - семьдесят два. Для отопления имелась печь израсчатая, под ней ножек свинцовых золочёных - восемь. Вместо обоев наклеено на досках янтарём, штук больших и малых панно - двенадцать. Рам резных янтарных - три. Рам резных деревянных - одна. В них картин живописных от Грота - четыре."

Янтарный кабинет стал местом аудиенции высоких гостей императорского двора - иностранных послов, знатных деятелей, чиновников. Оказалось, что "янтарное чудо" требует к себе внимания. А ведь прошёл всего лишь год после окончательной сборки шедевра.

В 1746 году при осмотре обнаружили повреждения в элементах кабинета, детали покоробились, расщепились, расклеились, некоторые элементы отсутствовали. Указывается одна причина - перемена воздуха. По всей видимости, температурные перепады, частые изменения влажности, отсутствие своевременной реставрации, должного ухода, стали утрачивать шарм и блеск янтарного кабинета. И снова Александр Мартелли принялся его описывать, вести учёт недостающих деталей, проводить починку.

В 1753 году Елизавета затеяла очередной ремонт, проводилась полная реконструкция помещений дворца, кабинет вновь разобрали.

В 1754 году реконструированный Зимний дворец предстал в новой красе. Обновлённый Янтарный кабинет смонтировали, в нем продолжились государственные приемы. Но это продлилось недолго.

В 1753 году после многолетних перестроек, перепланировок и различных реконструкций был возведён Царскосельский дворец (существенные изменения и перепланировки делались шесть раз). Требовались новые богатые убранства, для яркого выражения "славы всероссийской" велись отделочные работы. Императрица пожелала "убрать одну камору каменьями по всем четырём стенам".

Украшать таким материалом оказалось сложным мероприятием, на единственной гранильной фабрике в Петергофе просто не нашлось достаточного количества сырья. Агат и Яшма - минералы, доставлялись с Урала, а это очень длительно, и скорейшее завершение отделки стало быть невозможным делом.

В 1755 году начались работы по установке Янтарного зала. Под руководством Растрелли, Янтарный кабинет был смонтирован в помещении, значительно превышающем его изначальные размеры. Площадь зала превышала 100 квадратных метров, а его высота составляла 8 метров.

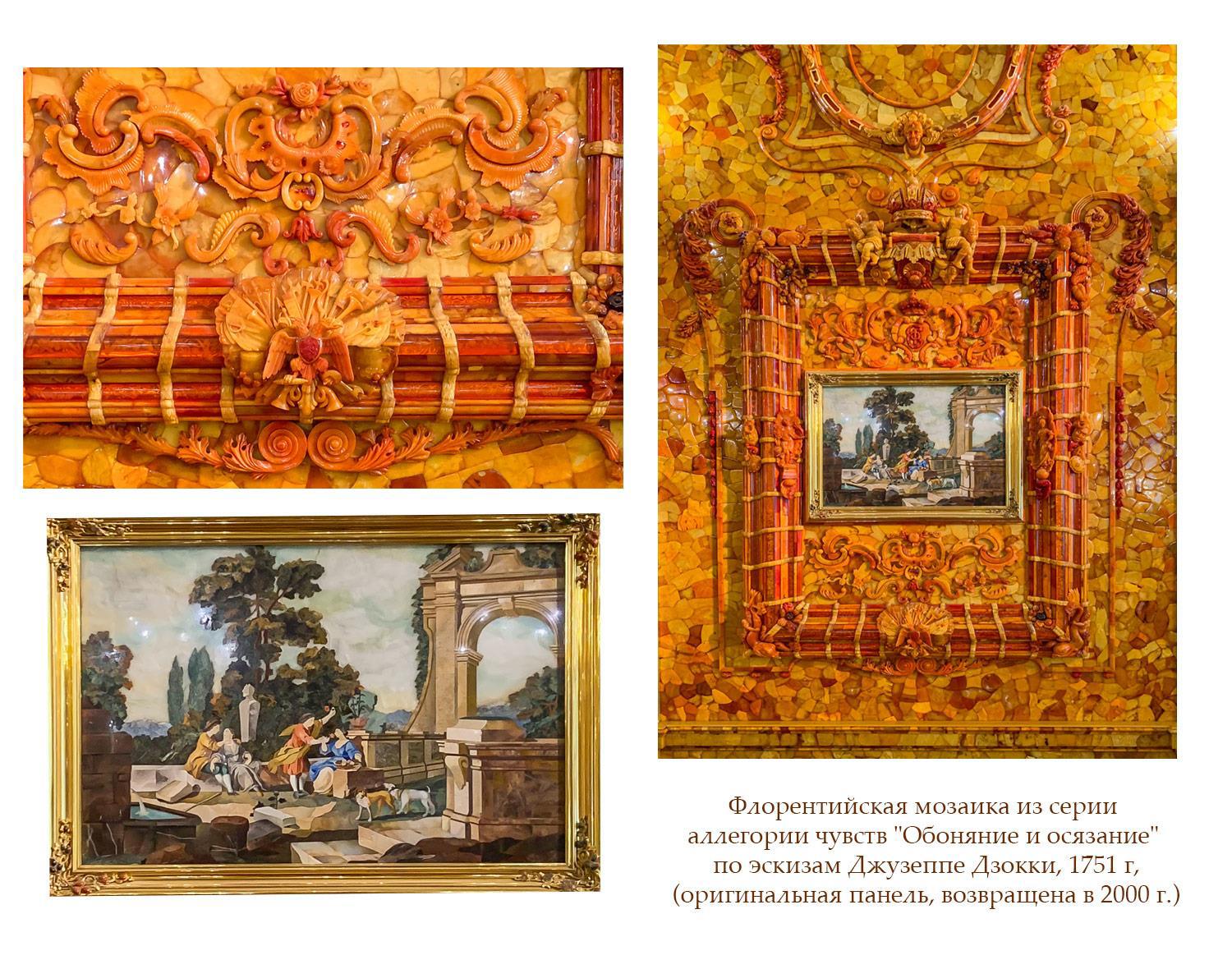

Изменили ритм расстановки янтарных панно, добавили еще четыре пилястры и две полупилястры. Над тремя дверями три резных десюдепорта позолоченных, картины заменили флорентийскими мозаиками из цветных камней. Мозаики-аллегории, изображавшие пять чувств: "Вкус", "Зрение", "Слух", "Осязание и обоняние".

Временно верхняя часть в промежутке от панелей до потолка была затянута холстом на подрамниках, разрисована под вид янтаря и декорирована золочеными орнаментами и скульптурами. Возле пилястр установили подсвечники, зажжённые свечи с помощью зеркал создавали невообразимый эффект. Помещение зажигалось огненно-золотистым свечением, отблеск янтаря поражал своей красотой каждого присутствующего. Обновленный янтарный зал снова постигла неудача. Все та же проблема - перемена температуры и влажности, которые губительно действовали на панели. Пластины из янтаря на клеевой основе начали отпадать, и при падении разбивались вдребезги. Столь дорогое мероприятие по изготовлению янтарного зала, не могло позволить в дальнейшем допускать таких просчётов.

Обновленный янтарный зал снова постигла неудача. Все та же проблема - перемена температуры и влажности, которые губительно действовали на панели. Пластины из янтаря на клеевой основе начали отпадать, и при падении разбивались вдребезги. Столь дорогое мероприятие по изготовлению янтарного зала, не могло позволить в дальнейшем допускать таких просчётов.

С 1760 года приступили к работам по реставрации. По желанию императрицы Елизаветы Петровны, внесли существенные изменения: "Все пустые места заполнить янтарём", - пожелала императрица. Теперь требовалось заменить рисованные части настоящими янтарными пластинами, изменить некоторые элементы декора, добавить пышности, парадности.

Работу поручили Фридриху Рогенбуку. Мастеров торопили, императрица постоянно напоминала "О скорейшем исполнении янтарного зала". Были в реставрационной команде и русские ученики: Герасим Козловский, Никита Савин, Александр Михайлов. Так, Царское Село стало янтарной столицей России. Помимо реставрации и дополнений в янтарном зале, мастерам привозили изделия из янтаря для ремонта из дворцовых коллекций. По данным Царскосельской мастерской, за четыре года она израсходовала около пятисот килограммов превосходного отборного янтаря. Работы продолжались день и ночь, при свечах, коптилках, порой приходилось получать новые задания, не закончив предыдущее.

В 1762 году не стало главной заказчицы - Елизаветы Петровны, но работы были продолжены.

В 1764 году в янтарном зале создали деревянный художественный паркет. Он состоял из следующих пород деревьев: "Ореховое дерево, палисандр, красный сандал, амарант, лимонное дерево, дуб и ясень".

В 1765 году в почти обновлённом зале отмечали день рождения императрицы Екатерины.

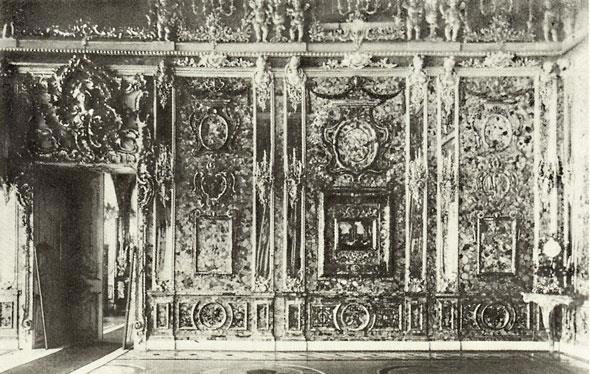

В 1770 году работы были окончательно завершены. Это был совсем другой зал, чем некогда подаренный Петру I. Множество зеркал, резных позолоченных орнаментов, пилястр, фигурок амуров с вазами, бронзовых подсвечников, мозаики, позолоченные элементы по достоинству подчеркивали янтарные панели. Все детали гармонично представляли невероятной красоты произведение, которое скромно назвали - Янтарной комнатой.

Согласно некоторым свидетельствам, с Янтарной комнатой стали происходить странные вещи – сами собой гасли свечи, раздавались странные шорохи и скрипы. Императрица вызвала во дворец тринадцать монахов, которые в течение четырёх дней молились и проводили ритуалы по изгнанию бесов. После этого обряда Комната перестала «шалить».

Источники утверждают, что и при Екатерине II Янтарная комната пользовалась большим успехом. Это было её любимое место вечерних собраний.

Сложность в содержании комнаты была в одном - очень щепетильный уход и постоянный контроль за состоянием. Екатерининский дворец был летней резиденцией, а это означало, что зимой он не отапливался. Случались зимние приезды высоких гостей во дворец, помещения протапливали, а это означало резкое изменение температуры и влажности, что губительно сказывалось на произведениях искусства и особенно Янтарной комнате. Из-за ненадлежащего ухода требовались дорогостоящие ремонты.

Первый раз основательной реставрации Янтарная комната подверглась в 1830-1833 годах. Обновили позолоченные детали, восстановили недостающие отвалившиеся пластины, отремонтировали флорентийские мозаики. Со всех стен были сняты панно, пилястры, элементы декора. Это была самая дорогая её реставрация.

Следующий ремонт был произведен в 1894 году. В этот раз его производили русские мастера Владимир Давыдов, Константин Зимин, Василий Тимофеев, Андриан Богданов. Существенное изменение в реставрации - теперь панели снимали со стен и отправляли в Петергоф на фабрику. В 1897 году работы были окончены.

В 1918 году вновь потребовался ремонт, но сложная обстановка в России не позволила это сделать. Лишь в 1933-1935 годах И.В. Крестовским был произведена подклейка и укрепление отдельных мест облицовки. Следующие масштабные реставрационные работы были намечены на лето 1941 года. Но им не суждено было сбыться - началась Великая Отечественная война.

Лишь в 1933-1935 годах И.В. Крестовским был произведена подклейка и укрепление отдельных мест облицовки. Следующие масштабные реставрационные работы были намечены на лето 1941 года. Но им не суждено было сбыться - началась Великая Отечественная война.

Во время Великой Отечественной войны Янтарная комната оказалась не вывезенной в тыл в ряду других наиболее ценных экспонатов ввиду хрупкости деталей. Ее законсервировали, оклеив бумагой, марлей и ватой. Но спасти все-таки не удалось.

В таком виде Комната была обнаружена немецкими частями, включавшими команду «Кунсткомиссион», отвечавшую за сбор исторических и художественных ценностей. Янтарная комната была демонтирована и вывезена немцами из Екатерининского дворца.

Вениамин Дмитриев и Валентин Ерашов в своей книге "Тайна Янтарной комнаты" передают рассказы музейных работников, видевших это воочию.

— (Немецкие) солдаты бережно несли продолговатый ящик. Они ступали осторожно, еле передвигая ноги, почти не отрывая подошвы сапог от ступеней, и всё-таки офицер прикрикнул на них: "Осторожно! Это янтарная комната", — отмечается в книге.

Известный немецкий специалист по янтарю, в то время возглавлявший музей изобразительных искусств Восточной Пруссии, и являющийся хранителем кенигсбергского собрания доктор Альфред Роде должен был немало потрудиться, чтобы вернуть ей прежний вид. Янтарная комната вплоть до весны 1944 года была выставлена в зале Королевского замка, доступ куда осуществлялся сначала только по пропускам, но позднее стал свободным.

В 1944 году доктор Роде, понимавший ценность комнаты, решил упаковать все янтарные панели и спрятать их в подземельях замка. Как оказалось, решение это было очень своевременным, поскольку буквально через несколько недель англо-американская авиация начала жестокие бомбардировки Кёнигсберга, которые нанесли замку и хранившимся в нем ценностям непоправимый ущерб.

Немецкие войска начали срочный вывоз в Германию награбленных за период войны ценностей. Янтарную же комнату не спешили вывозить за пределы Кенигсберга. Гауляйтер Эрих Кох хотел оставить это сокровище на своей земле, в Восточной Пруссии, и медлил, даже несмотря на прямое указание Гитлера срочно отправить комнату в Германию. По другим свидетельствам, он все же требовал исполнения приказа Гитлера, устраивал разносы доктору Роде, но, похоже, только для вида.

Панели подготовили к перевозке, сложили в ящики и спрятали в замковых подвалах, где они хранились до начала штурма Кенигсберга в апреле 1945 года. Сразу по окончании войны были организованы поиски Янтарной комнаты, но они оказались безрезультатными. Сначала полагали, что комната сгорела в руинах Королевского замка, но проведенные в 1946 году поиски следов дали основание полагать, что Янтарный кабинет все-таки пережил пожар.

Серьезные ученые с российской и германской стороны, секретные службы, самоназванные эксперты и многие другие исследователи выдвигали теории и идеи относительно примерно 130 мест, где сегодня может храниться Янтарная комната, от Сибири до Аляски. На этом материале создано множество фильмов и романов.

В 1979 году Совет Министров РСФСР утвердил распоряжение о восстановлении Янтарной комнаты. К работе приступили в 1983 году после поиска мастеров, их стажировки и изучения объектов.

К концу 1996-го процесс восстановления достиг отметки в 40% от полного объёма. Над проектом трудились 40 мастеров под управлением реставратора Александра Журавлёва. Хранителем комнаты стал художник-реставратор Александр Крылов.

Изучая старинные янтарные изделия и занимаясь их реставрацией, мастера смогли восстановить проверенные веками старинные методы работы с янтарём. Благодаря кропотливой и трудоёмкой работе команды высококлассных специалистов части Янтарной комнаты постепенно воссоздавались.

6 сентября 1999 года в Царском селе был подписан договор между Министерством культуры РФ и германским концерном "Рургаз" о выделении 3,5 млн долларов на восстановление Янтарной комнаты.

29 апреля 2000 года в Екатерининском дворе Царского Села министр по делам культуры ФРГ Михаэль Науман передал и.о. президента РФ В.В. Путину фрагмент подлинной Янтарной комнаты. В Россию вернулись два фрагмента комнаты, обнаруженные в Германии, - флорентийская мозаика "Обоняние и осязание", одна из четырех, изготовленных в 1787 году по заказу Екатерины, и янтарный комод, изготовленный в 1711 году берлинскими ремесленниками и занимавший одно из центральных мест в меблировке Янтарной комнаты.

Первый элемент Янтарного кабинета «всплыл» на сером рынке арт-объектов в Бремене. Неизвестный гражданин пытался сбыть флорентийскую мозаику «Обоняние и осязание» за $2,5 млн. Посредником в сделке выступал нотариус Манхард Кайзер. Купить артефакт должен был подставной банкир Питер Вебер. В ходе полицейской операции ценность изъяли.

Как поведал Кайзер, отец таинственного клиента служил в войсках Вермахта. Вывозя похищенное из Царского села в 1941 году, фашисты попали под обстрел. Часть груза была уничтожена. Солдат припрятал мозаику, а позже умудрился переправить её домой в Германию. Сын обнаружил артефакт в 1978 году на чердаке, собрал и повесил в комнате. Спустя 19 лет потомок решился сбыть ценность на аукционе.

Вторым «всплывшим» элементом Янтарной комнаты стал комод, изготовленный в 1711 году берлинскими ремесленниками. Его также хотели реализовать через полулегальный аукцион в конце 1990-х. Объект был украшен янтарными изразцами, и его легко опознали музейщики по довоенным фотографиям Екатерининского дворца. Владелец оказался инкогнито.

В итоге у реставраторов оказались две одинаковые картины. Одна из них была восстановлена из уральского камня, другая, подлинная, вернулась из Германии. При сравнении двух мозаик ‑ найденного оригинала и сделанной реставраторами копии ‑ выявились лишь незначительные расхождения. Мастера из Царскосельской янтарной мастерской сумели практически воссоздать школу флорентийских мозаичников XVIII века.

3 июня 2003 года легендарная Янтарная комната представлена первым посетителям музея-заповедника Екатерининского дворца. По свидетельствам нескольких очевидцев, которые видели первоначальный вариант Комнаты и её воссозданную версию – новый вариант выглядит лучше прежнего.

Высота Янтарной комнаты ‑ 7, 8 метра, площадь пола ‑ 100 кв. метров, облицовка трех стен янтарем ‑ 86 кв. метров.

Реставрация Янтарной комнаты длилась 23 года и на нее израсходовано:

‑ 11, 35 млн. долларов, в том числе 7,85 млн. из бюджета России и 3,5 млн. из средств немецкой фирмы "РургазАГ";

‑ 6 тонн янтаря, в том числе отходы, которые составили 80%

‑ для восстановления Янтарной комнаты использовался камень из Калининградского месторождения, насчитывающего 95% мировых запасов янтаря;

‑ самый большой самородок, использованный в работе, весил один килограмм. Его купили у московского коллекционера за тысячу долларов.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников