Запрещенные приемы, круглые числа и грязный блюз

Автор: Branwena LlyrskaОказывается, предыдущий пост в блоге был моим 200-м постом на АТ. Почти уверена, что некто Ингвар не прошел бы мимо такого события и сумел подать его с помпой. Некто Ллирска отметила сие для себя только постфактум. Ну-у-у... По правде сказать, я вовсе не питаю какой-то особой страсти и восхищения перед круглыми числами. Они даже кажутся мне несколько скучными, слишком уравновешенными и пафосными. (То ли дело один день и один год, как в той же кельтской традиции! Именно вот так, не «ровно год», а «год и день», вернее, все-таки «день и год», насколько я знаю).

— Где-то я уже слышала такую формулировку: один день и один год. Разве это не означает «вечность»? Годы и дни — то, из чего состоит время, а потому…

— Странная ересь, не слышал такого, — мотнул головой Киэнн. — Нет, это означает то, что означает, ни больше и ни меньше.

Ну, это Киэнн так утверждает. Но в фольклоре «день и год» действительно частенько трактуется как такой хитрый эвфемизм для слова «время» или даже именно «вечность». И нередко короли и сиды — волшебные жители холмов, передавая кому-либо корону, женщину или свой подземный дворец на один день и один год, лишались их навеки.

А вообще я хотела как раз об эвфемизмах. А еще: кеннингах и аллитерации. Вещах, которые я безумно люблю и которые, как оказалось, в современной «хорошей» прозе считаются исключительно неуместными, глупыми, гадкими и порочными. И вообще показателем непрофессионализма. Я не собираюсь до хрипоты и остервенения спорить с профессиональным и общественным мнением на этот счет, тем более что аллитерация ведь и впрямь больше для поэзии, что ей делать в прозе? А поэзия, она, безусловно, куда древнее и почтеннее прозы, по крайней мере в литературе художественной. Потому что

Ничто не устоит перед уничтожением – только стихотворения и песни. Никто не сможет запомнить целый роман. Никто не сможет описать фильм, скульптуру, картину, но пока существуют люди, песни и стихи могут сохраняться.

Джим Моррисон

Но по порядку.

Эвфеми́зм (от греч.ἐυφήμη «благоречие» ← др.-греч.εὖ «хорошо» + φήμη «речь, молва») — нейтральное по смыслу и эмоциональной «нагрузке» слово или описательное выражение, обычно используемое в текстах и публичных высказываниях для замены других, считающихся неприличными или неуместными, слов и выражений.

Википедия

То есть эвфемизм обычно подает нечто, вроде как нелицеприятное, завуалировано, не называя вещи своими именами. В качестве примеров распространенных эвфемизмов та же Википедия приводит «допрос с пристрастием» вместо «пытка», «нечистый» вместо «чёрт», «желтый металл» вместо «золото», «костлявая» вместо «смерть», «место лишения свободы» вместо «тюрьма» (выборка произвольная), ну и, конечно, многочисленные эвфемизмы для обсценной лексики: «блин», «бляха муха», «японский городовой», «звездёж» и даже «ёлочки зеленые».

В общем, моим недавним открытием было, что эвфемизмы — это исключительно плохо и в тексте их следует всячески избегать. Дескать, они уродуют текст, глумятся над языком и маскируют ложь. Ну-у-у… Что-то в этом, безусловно, есть. Например, пресловутое «крайний» вместо «последний» я воспринимаю именно так. Но, если покопаться, многие слова, которые мы используем в обыденной «нормальной» речи, по факту — эвфемизмы. Первым, конечно, приходит в голову всем известный «медведь» — «ведающий медом», вместо… сюрприз! Первоначальное название медведя даже не «бер», «бер» — тоже эвфемизм со значением «бурый». Первоначальное название просто напрочь забыто и до сих пор наверняка не установлено. Предполагают, что это нечто родственное латинскому Ursus. Как будем именовать медведя без эвфемизмов?

С большой вероятностью «волк» — тоже эвфемизм. И, вы, наверное, удивитесь, но общепринятый медицинский термин для обозначения мужского полового органа — «пенис» — в латыни был его эвфемизмом и означал что-то вроде «хвост». И вот тут мы подходим к моему любимому: многочисленным эвфемизмам табуированных действий и частей тела в жаргоне черных блюзменов.

— Ты явно мало общалась с черными. Скажи еще, что не знаешь, кто такой хучи кучи мэн!

Эйтлинн смущенно моргнула, пытаясь вспомнить. Черт возьми, в конце концов, это ведь она выросла в округе Ниагара, а не он!

— Герой-любовник? — неуверенно предположила она.

— Ну, почти так, — хохотнул полуэльф. — Хотя я бы выразился по-другому.

Не знаю, как вы, а я просто не могу не восхищаться изощренностью народной фантазии в этом плане! Да, можно сказать прямо в лоб, но сколько же вкуса и колорита потеряет оборот! Вообще то, о чем говорит Киэнн, когда, в своей жуткой манере, утверждает, что...

Блюз — это когда хорошему человеку уже просто невмоготу как хочется!

...больше всего относится к так называемому хокум-блюзу (или «грязному блюзу»). Хокум — в основном шуточный блюз, почти всегда щедро приправленный сексуальными намеками, завуалированными под эвфемизмами. Например, слышали такую песню?

Как вам строчка:

Squeeze my lemon, 'till the juice runs down my leg («Выжми мой лимончик, пока сок по ногам не побежит»)?

Плант ее не от балды придумал, конечно. Он ее, как всегда, честно украл позаимствовал из черного блюза (даже не хокума). Кстати, лимоном могут называть не только мужской, но и женский половой орган. А вот «бисквитом», «желе» или «рулетиком» исключительно женский, если не ошибаюсь. Мужской, разумеется, еще можно именовать «бананом», при этом сравнивая женский с «корзинкой»:

Let me put my banana in your fruit basket, then I'll be satisfied («Дай мне засунуть мой банан в твою корзинку и я буду удовлетворен»).

Вот это чистейший хокум, если что.

А как вы думаете, о чем мечтает блюзовый герой, когда говорит, что хочет «rock with you» или «roll with you»? Потанцевать рок-н-ролл? Дудки! Он хочет с тобой «покувыркаться». Так что общеизвестное название музыкального направления на самом деле — эвфемизм для секса.

Чтобы хоть как-то уйти от сексуальной тематики и блюза, вернемся к феям, разумеется. Называть фей их настоящими именами категорически воспрещалось, феи этого не любили (хотя, думаю, есть все основания полагать, что слово «фея» (faerie) тоже когда-то было эвфемизмом). Поэтому их звали «добрыми соседями», «честным народом», «господами и дамами», «маленьким народцем», «сокрытыми» и так далее. Все это, конечно, иногда приводит к последующим занятнейшими недоразумениям, когда эвфемизм «честные» начинают принимать за подлинную характеристику мифического волшебного народа (равно как относительно недавно рассмотренный явный эвфемизм для холодного оружия (вне сомнения стального) — «хладное железо» — также считать его некой таинственной чертой). Но это ведь тоже по-своему очаровательно! Эвфемизм, породивший легенду! И — заметьте! — современную легенду!

В общем, на мой скромный взгляд, язык, лишенный эвфемизмов, утратит львиную долю своего очарования. Хотя с утверждением, что с ними, как и с любым приемом словесности, крайне важно не переусердствовать, я, конечно же, с готовностью соглашусь. Особенно, когда того, увы, требует дух времени и современные каноны литературного языка.

Потому что каноны эти, безусловно, не всегда были такими! И то, что сочтут проявлением дурного вкуса сейчас, было литературной нормой несколько столетий тому назад. Взять, к примеру, чудеснейшую «Сказку сказок» неаполитанца Джамбаттисты Базиле, написанную в стиле барокко. Она же так и пестреет цветастыми оборотами, за которые современного прозаика наверняка предали бы анафеме и остракизму! Как вам, к примеру, такое?

И на рассвете, когда хозяюшка Аврора вышла вылить ночной горшок своего старика Тритона, полный красного песку, в восточное окошко, проснулся наш Антуон…

А уж если заглянуть в тексты подревнее… Помните, в начале я упомянула кеннинги? Знаете, что это такое?

Обратимся снова к Всезнающей (заметьте, я употребила почти эвфемизм):

Ке́ннинг (исл. kenning) — разновидность метафоры, характерная для скальдической поэзии, а также для англосаксонской и кельтской. Принципы построения кеннингов и многочисленные примеры можно найти в Младшей Эдде.

Кеннинг представляет собой описательное поэтическое выражение, состоящее как минимум из двух существительных и применяемое для замены обычного названия какого-либо предмета или персоны. Пример: «сын Одина» — Тор, «вепрь волн» — корабль, «волк пчёл» (то есть Беовульф) — медведь.

Возникает вполне закономерный вопрос: а в чем разница между эвфемизмом и кеннингом? На мой взгляд, граница между ними довольно прозрачна — и то, и другое считают разновидностями такого литературного тропа как перефраз. Но я бы сказала, что кеннинг чаще всего ставит своей целью не просто замену одного слова другим, а еще и восхваление объекта или субъекта, к которому применяется. То есть, если эвфемизм просто смягчает или нейтрализует отрицательное значение слова, то кеннинг придает и без того положительному значению слова еще большего пафоса и величия. Хотя, признаться, встречаются и кеннинги-эвфемизмы или даже почти что дисфемизмы, еще сильнее подчеркивающие негативное значение вещи. Ну и, кроме того, кеннинг — все-таки образное выражение, состоящие минимум из двух слов, причем зачастую весьма туманное и запутанное.

Например, «море раны» — это что?

Правильно, кровь.

А «губитель ветвей»?

Огонь, конечно.

А «ложе змея»?

Золото.

Хотите посложнее? «Лебедь крови». Есть версии?

Ворон.

А «ломатель колец» — это...

вождь.

Настало для Хлин

новое горе,

Один вступил

с Волком в сраженье,

а Бели убийца

с Суртом схватился,-

радости Фригг

близится гибель.

Сын тут приходит

Отца Побед,

Видар, для боя

со зверем трупным;

меч он вонзает,

мстя за отца, —

в сердце разит он

Хведрунга сынаТут славный приходит

Хлодюн потомок,

со змеем идет

биться сын Одина,

в гневе разит

Мидгарда страж,

все люди должны

с жизнью расстаться, —

на девять шагов

отступает сын Фьёргюн,

змеем сраженный —

достоин он славы.

Встречаются асы

на Идавёлль-поле,

о поясе мира

могучем беседуют

и вспоминают

о славных событьях

и рунах древних

великого бога.

Старшая Эдда

Как думаете, о ком тут идет речь? Четырежды об Одине (один раз назван по имени, еще три — кеннинги), четырежды о Торе (ни разу по имени), трижды о Фенрире (ни разу по имени), один раз о Фрейре (не по имени), трижды о Ёрмунганде (два раза просто «змей», один — «пояс мира»). Знаете, что сказал бы древнему сказителю-песнопевцу приличный современный редактор? — Перестаньте запутывать читателя/слушателя, называйте ваших героев только по имени! И, конечно, скальд только посмеялся бы примитивности несчастного неуча. Да и его целевая аудитория, скорее всего, тоже. Но тут увы, восприятие средневекового человека, по-видимому, отличалось от восприятия наших с вами современников, и иногда — не в пользу последних.

Нет, я не ратую за любые слова-замены, я тоже не люблю, когда имя героя (особенно фокального персонажа) то и дело, просто разнообразия ради, подменяют совершенно безликим «мужчина», «женщина», «подросток», «юноша», «девочка», «молодой человек». Это не кеннинг, господа и дамы, не хейти, и даже не эвфемизм! Это... скучно. Так что, если жанр и стилистика позволяет, почему бы не проявить хоть каплю фантазии и не величать своего персонажа, ну, хотя бы «отважным воителем», «верным слугой короны», «вершителем судеб», «владычицей мужских сердец», «дивным цветком прерий», «седовласым мудрецом» или даже «славным потомком искусного хвалителя королей»? Ну, хотя бы иногда? Можете что-то пооригинальней? — Честь вам и хвала! Читатель не поймет? Ну, вам виднее...

И наконец два слова об аллитерации. Которая тоже смертный грех. Аллитерация — это как бы рифма наоборот: когда два слова не заканчиваются, а начинаются одинаково. Окей, я примитивизирую: на самом деле не обязательно начинаются, не обязательно одинаково и даже не обязательно два. Это просто повторение или созвучие одной или нескольких согласных в фразе. По распространенному убеждению, практика, в прозе порицаемая (нет, я это не случайно). Так что никогда не пишите «страстные стоны», «греховные грезы», «раскатистый рокот» или «кровавые крылья»! А я буду. Потому что аллитерация, как и любой художественный прием, вполне применима к прозе, но там, где уместна и служит четко поставленной цели. Например, для создания особенно романтической атмосферы или ощущения навязчивого бреда. И, разумеется, в меру.

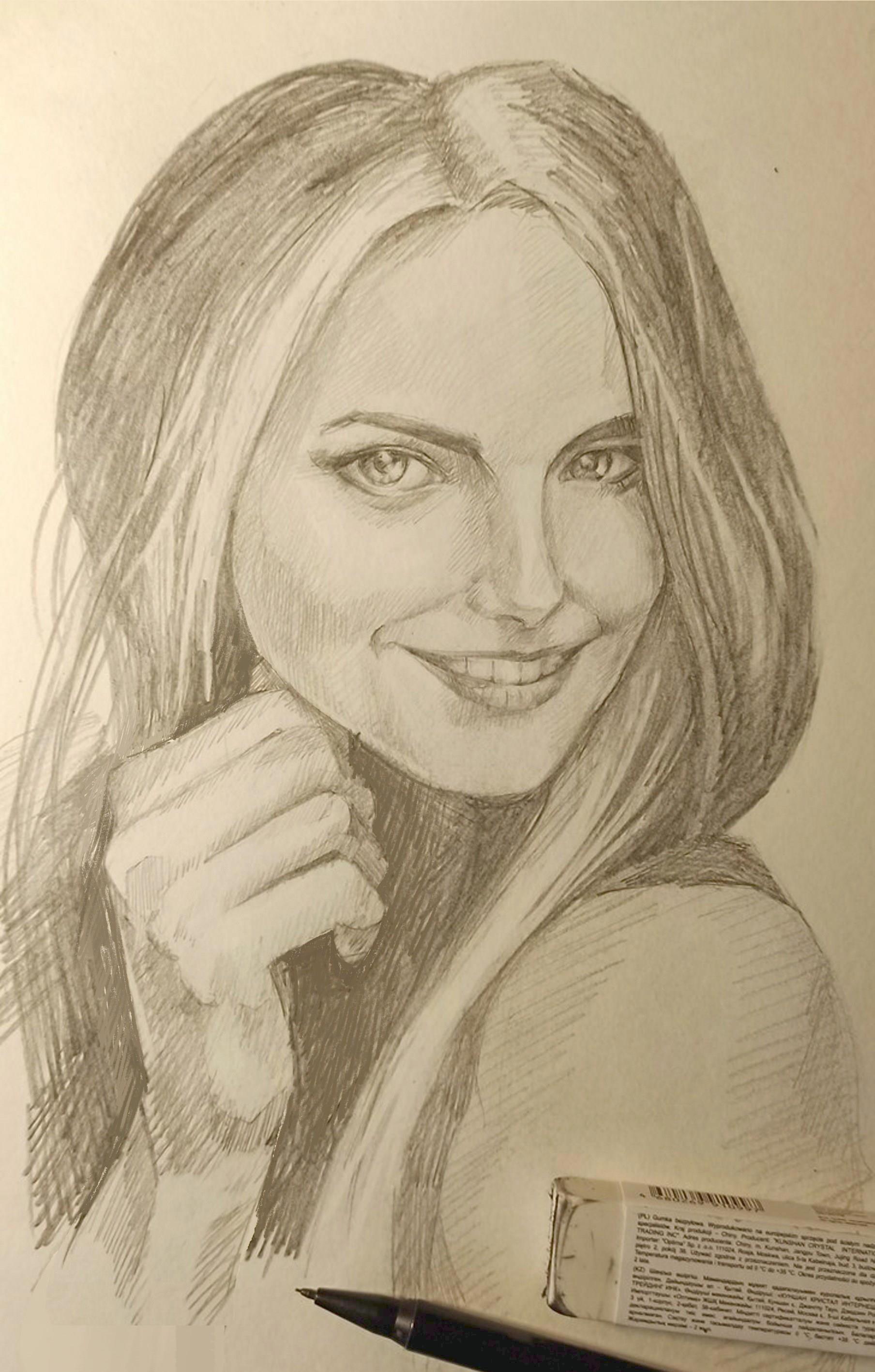

Ну и совершенно не в тему: смотрите, какую прекрасную картинку я получила в дар (эвфемизм для «выклянчила») у Ольги Морох! Будет как бы портрет Эйтлинн. По моему ощущения, очень похоже.