9-я лекция по топонимике: Кто на самом деле был Чингисхан? Кто же такие вятичи?

Автор: Эдуард СеменовПродолжение. Начало в предыдущем посте.

Сов.секретно

Лектор: Волхова В.М.

Доктор м.н. Волхв высшей категории

Расшифровка аудиозаписи. Орфография сохранена. Запись и расшифровку делал курсант 1-о курса ЦПИНП Семенов Э.Е

«Были ведь два брата у ляхов — Радим, а другой — Вятко… а Вятко сел с родом своим по Оке, от него получили своё название вятичи» так записано в «Повести временных лет». Учитывая, что Вятко это фамилия, то род соответственно лучше называть с большой буквы – Вятичи, ибо если род, то семья, а значит фамилия.

Однако в своем поучении Владимир Мономах упорно называет их с маленькой буквы. «А въ вятичи ходихомъ по двѣ зимѣ на Ходоту и на сына его, и ко Корьдну ходихъ 1-ю зиму; ...».

Почему? Думаю, уже в тот время понимали значение «информационной войны» и таким образом понижали значение своих противников. Однако, что еще можно узнать из этих скудных строчек официально признанных исторических документов.

Что Вятко сел с родом по Оке. А что значит «сел?» Чем он занимался? Как жил? Вообще, кто такой Вятко? Кто такой Ходота? Где находится город Кордно? И что значит ходить на вятичей?

Видите, сколько сразу возникает вопросов, если к историческим текстам, подойти, не заучивая их на зубок, как нас учили когда-то в школе, а с критическим взглядом. Вообще, текст, это очень странная вещь, ему хочется верить, и нужно обладать определенным навыком, чтобы продираясь сквозь недосказанность текстов любых текстов, пытаться найти иной смысл, более близкий к истине.

На мой взгляд, картина возникает следующая. Некий род, во главе с мужчиной по имени Вятко, что означает, в общем-то, не много не мало «великий», или «большой», но в уменьшительно-ласкательном наклонении. Новогородцы говорили «вятшие люди», то есть «лучшие». Ну, типа, большой, но дурачок. Сейчас во многочисленных баталиях в интернето-сетях, если оппонент хочет тебя принизить, то он так начинает тебя называть, коверкая имя в уменьшительно-ласкательных интонациях. Ну, мол, снисходительно.

Однако, вернемся к началу. Почему же Вятко сел по Оке?

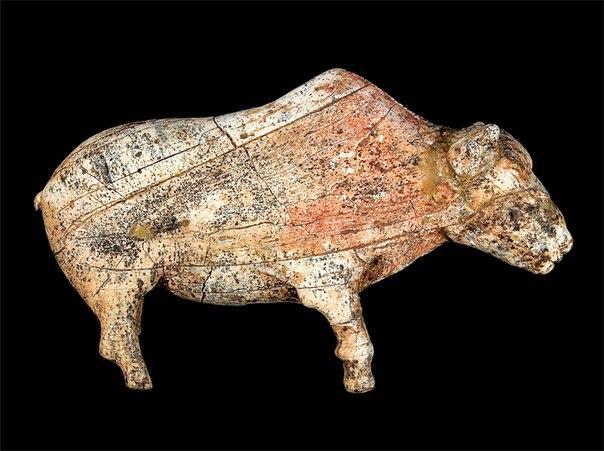

Во времена, когда человек был охотником, а Вятко и его род были охотниками, которые вели полукочевой образ жизни, и он вынужден был подстраивать свою жизнь под природные циклы и, как следствие миграционные пути животных. Главным промысловым объектом был тур. От этого слова пошло слово "туризм".

Тур был крупным диким быком, путешествующий по земле по определенному, постоянно повторяющемуся маршруту. Сегодня остатки этого маршрута: беловежская пуща - окский заповедник - сочинский заповедник и далее до острова Крит.

Охотники, пройдя по этому маршруту, вскоре поняли, что не обязательно двигаться за ним постоянно.

Достаточно встать или сесть на их пути и в определенные дни еда сама придет в дом. Ее надо будет только дождаться. Что не пропустить стадо, использовали естественные и искусственные возвышенности: горы и башни, которые также получили название "туры". Позднее на месте этих башен появились города: ТУРИН, ТУРАБЬЕВО, ТЫРНОВО.

К встрече с быком готовились, и состязания стали называть "турнир". Ну, а в промежутках между промыслом зверя, можно было заниматься: рыбной ловлей, благо ее в местных водоемах водилось столько, что даже названия дали населенным пунктам – Осетр, к примеру. Можно было бить пушного зверя, заготавливать мед, разрабатывать металлургическое производство. Благо болотной руды, сырья и березы, как основного источника энергии было достаточно. Тут очень важный момент, который, собственно говоря, объясняет, почему родиной флота было село Дединово.

Не Плещеево озеро, где Петр Первый испытал свой ботик, не Санкт-Петербург, куда он перетащили корабли с Архангельска, и не порты Одессы, где корабли строил Дерибас, а небольшая деревенька Дединово что под Луховицами, где отец Петра Первого Алексей Михайлович повелел построить первый корабль по европейскому образцу и мужики из этой деревеньки легко справились с этой задачей.

Почему? Конечно, можно сказать, что местные мужики мастеровитые и блоху могут подковать, не то, что корабль построить, но если подойти серьезно, то следует признать, что в деревне обладали технологиями строительства больших кораблей.

Откуда? Вот тут, пожалуй, стоит вспомнить историю с Вещим Олегом, которую так талантливо описал Пушкин. Что мы знаем о нем. Во главе дружины ходил на Константинополь, брал с него дань. И именно он отличился тем, что подъехал к городу на ладьях, или как их называют на лодках-моноксилах, то есть вырубленных из одного дерева, посуху.Кто сделал ему эти лодки? Известно, что среди племен, которые ходили с Олегом на Византию, не указаны только вятичи, или вернее Вятичи, род, который сидел по Оке.

Именно, они пропустили через свои земли войско Олега, снабдив его лодками. Взамен Олег оставил Вятичам своего коня, обещав его забрать по возвращении. За лодки Олег обещал с Вятичами поделиться своей добычей. Однако, у Олега на обратном пути не сложились отношения с хазарами, которые контролировали узкий перешеек между Волгой и Доном, близ реки Калка. В результате этого конфликта Олег остался без войска и без денег, и когда вернулся за своим конем к вятичам, был убит, если верить Пушкину «змеей подколодной».

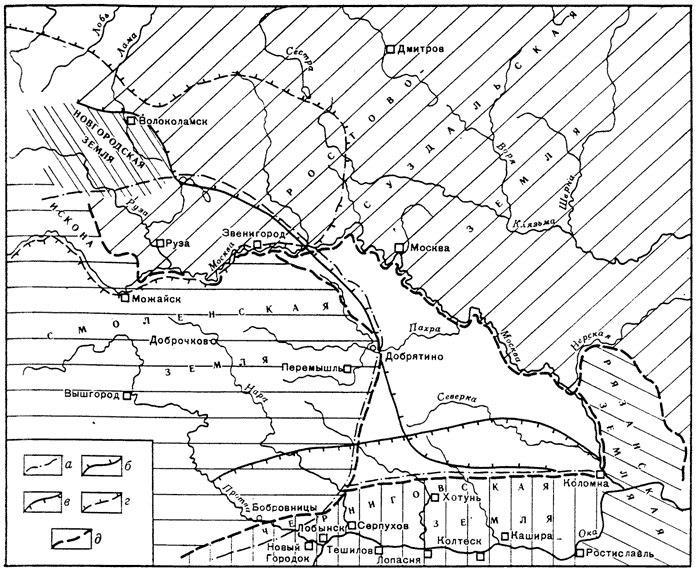

Вятичи это род, или фамилии, от которых соответственно пошли Кучковичи, а в дальнейшем и Чингизиды. А конфликт между Вятичами и Рюриковичами – это конфликт между двумя родами, за территорию, или если хотите за контроль за двумя торговыми путями «Из варяг в греки» и «из варяг в персы».

Итак, мы видим, с одной стороны высокие технологии, на отдельно взятой территории, а с другой скупые строки летописей об этих технологиях и людях, которые им обладают. Что естественно, зачем врагу описывать своего противника с положительной стороны.

Забегая вперед, скажу, что технологии на нашей территории, собственно говоря, никуда не делись. Все существует на своих местах до сих пор. Или Вы не слышали о «Бронницком ювелире»? А о Жуковском как центре авиационной науки? Только теперь корабли не только плавают или ходят посуху под парусами, а летают. Но технология сшивания бортов никуда не делась. Усовершенствовалась – да, но не исчезло.

Что же тогда поменялось? А давайте снова вернемся к Селецкой пекторали, Чернай сообщает о том, что … «пектораль из Селецкого городища была найдена у прохода на площадку городища в слое пожара, уничтожившего оборонительные сооружения первого строительного периода». При этом сразу же возникает вопрос частный вопрос, а что же стало с владелицей такого украшения, если участь, что пектораль – это женское украшение, надеваемое невестой на свадьбу?

Точно, мы это уже сказать не сможем никогда, но некоторые параллели провести попробуем, если снова вернемся к Владимиру, на этот раз Святославовичу и вспомним о том, как он поступил с Рогнедой из Полоцка. Обычай брать женщину в жены силой, или даже через изнасилование, было в тот период одним из способов закреплять свою власть над территорией, и ей активно пользовалиськнязья, то есть руководителей военных структур, из рода Рюриковичей. Через три поколения история повторилась похожим образом, но уже с Улитой, дочерью Ивана Стефановича Кучки, которая отказалась добровольно выходить замуж за Андрея Боголюбского сына Юрия Долгорукого. О чем собственно красноречиво свидетельствуют строки из повести «О ЗАЧАЛЕ ЦАРСТВУЮЩЕГО ВЕЛИКОГО ГРАДА МОСКВЫ, КАКО ИСПЕРВА ЗАЧАТСЯ».

Что же еще можно узнать из этой повести? Давайте так сказать от археологических исследований, перейдем к изучению текстов. Итак… повесть «О ЗАЧАЛЕ ЦАРСТВУЮЩЕГО ГРАДА МОСКВЫ, 3-Й ПЕРЕВОД». Всего их четыре в разных вариациях, иногда противоречащих друг другу, рассказывающих одну и ту же историю. Мы возьмем наиболее полный текст.

«Лето 6889-го (1380.- М. Т.) октября в 29 день в Володимере граде по державе князя Владимера державствовал князь Андрей Александровичь Невский, а во граде Суздале державствовал князь Данил Александрович Невский…»

Уже сама дата начала повествования вызывает много вопросов. Чтобы было понятно, 8 сентября этого года состоялась Куликовская битва? И вроде бы на месяц раньше этого срока из Москвы вышел Дмитрий Донской и пошел на Котлы, а Андрей Серпуховской по Балвановской дороге на Коломну. И в это же время, вдруг, автор повести «О ЗАЧАЛЕ» пишет:

«… Почему было государству Московскому царству быти и кто-то знает, что Москве государством слыти? Были на сем месте по Москве реке села красныя, хорошия болярина Кучка Стефана Ивановича….»

То есть снова появляется загадочный треугольник, территория между Зеленоградом, Серпуховым и Коломной, окруженный вокруг чего уж греха таить воинствующими соседями из рода Рюриков. И жил на этой территории некий боярин. По почему боярин? А потому что это таковым считали Рюрики, и на этом основании они призвали сыновей Кучки, которых считали очень красивыми к себе на двор.

И глагола ему: «Аще не отдашь мне сынов своих во двор мой, и аз на тя прииду с воинством и тебя велю мечю предати, а села твоя красныя огню предам».

Вот так не много ни мало. Отдашь своих сыновей в заложники будешь жить, не отдашь кранты тебе и всему твоему хозяйству. Кучка отдал сыновей в плен, но там в них влюбилась жена или княгиня, которая задумал убить своего мужа. И убила. И тогда брат убиенного в итоге…

«…И собрашася суздальского воинства граждане в помощь к великому князю Андрею числом 3000, и поиде князь Андрей со всем своим войском на болярина Кучку Стефана и на убийц. И не было у Кучки Стефана круг красных его сел ограды каменныя, ни острога деревянаго, и не возможе Кучко болярин против князя Андрея боем битися. И вскоре князь Андрей всею своею силою емлет приступом села и слободы красныя, и самого Кучку болярина Стефана и сь его детьми в полон взял, и повеле их князь Андрей оковати в железа крепкими, и потом повеле его, болярина Стефана, казнити, а сынов его лютыми муками умучити разными. И тут Кучко болярин и з детьми злейшую кончину восприяша. В лето 6890 (1382.- М. Т.) месяца марта в 17 день князь же Андрей Александрович отмсти кровь неповинную брата своего великого князя Даниила Александровича Суздальского, победи Кучка болярина Стефана и злых убийц, детей его, Стефановых, умучил розными муками, и все имение их, злато и сребро богатство розграбив, отослал к себе, а сел и слобод красных не велел разорить…»

В общем, хозяина и подлинного владельца территория и его род был уничтожен, ну а крестьян и челядь оставили. Позже именно они из камней, которые были найдены близ села Мячково, построили первую белокаменную Москву, читай, крепость, довлеющая над территорией и контролирующая все дороги с севера.

Именно они помогли при Петре Первом в деревне Михнево развернуть производство палашей для драгунских полков, а на реке Пахра установить мельницу, которая использовалась при производстве бумаги для типографии Федорова, а на реке Пехорка, мельницу возле которой была построена ткацкая фабрика, такая же фабрика была построена близ Троицкого озера.

То есть люди никуда не делись, они стали служить другим хозяевам.

P.S. Друзья, поскольку конспекты публикую без разрешения ЦПИНП, а также из-за того, что все западные ресурсы часто блокируют любую информацию от волхвов, то в любой момент выкладка может быть прекращена по независимым от меня причинам. В таком случае всю информацию можно извлечь из цикла моих романов «Волхвы: исторический спецназ. Исправляем время». Правда в книгах нет такой систематизации знаний. Так как они писались как воспоминания о деятельности подразделения.

Ссылка здесь: https://author.today/work/94470

Здесь: https://author.today/work/131252

здесь: https://www.litres.ru/eduard-semenov/volhvy-istoricheskiy-specnaz/