Замки на гусеницах

Автор: Евгений КрасНет. Нет в мире правильных конструкций и неправильных конструкций. Нет. Просто не существует хороших и плохих машин… конструктивно. То есть никакой элемент конструкции не может быть либо передовым, либо отсталым. Если кто-то начинает делить технику по этому признаку, то в 10 случаях из 9 перед вами любитель. Профессионал вообще редко говорит о чём-либо уверенно. Обычно его речь – это куча оговорок. Есть только конструкции нужные и не нужные в данное время, в данном месте и для данной цели. Схожие цели – схожие решения. Нет внятной цели – нет «стандартных» решений и начинается необузданный поиск.

Особенно заметны метания конструкторской мысли, когда появляется что-то принципиально новое. Причина не в глупости, а совсем наоборот – в отличном профессионализме и развитом кругозоре. Ведь в начале пути конструктор находится, образно говоря, в широком поле без видимых дорог. Это хорошо с одной стороны – можно самому выбрать направление. Но это и плохо, так как практически наверняка это будет неверное направление. Примерно это и приключилось с изобретателями танков – англичанами. Да, дела именно так и обстоят. Именно англичане их придумали и не нужно поминать эксперименты Пороховщикова. Попытка засчитана, но конструкция была провальной с самого начала.

В принципе Англия на тот период была самой агрессивной и самой беспринципной державой мира… она и сейчас где-то не очень далеко от лидеров, но бодливой корове бог рогов не дал. Поэтому конструкторская мысль в области выдумывания оружия там была очень сильна. Они и кроме танков стали начинателям много чего в военной сфере. Можно вспомнить те же «дредноуты», например. Но начав, они вполне предсказуемо ошиблись именно из-за широты мышления. Причина проста – сама по себе идея витала в воздухе, но это были просто мечтания и фантазии людей, часто мало связанных с военным делом на самом деле. Яркий пример – «танк Менделеева». Английский ромб был из того же списка, хотя им занимались профессионалы. А за ними потянулись французы и немцы. Все первые разработки идеологически выглядели как близнецы-братья, хотя конструктивно были очень разными.

То есть, как рассуждали теоретики танков начального этапа? У них перед глазами был, по сути, всего один пример – боевые корабли. А какие из них самые-самые? Ну, понятное дело, что те, у которых броня потолще, пушек много и разных. Всего побольше! И вот люди, с таким багажом знаний пытаются вообразить себе сухопутную боевую машину, предназначенную для прорыва тактического тупика поля боя, возникшего по вине оружейников. Пулемёты и скорострельные пушки перечеркнули любую возможность пойти в атаку что пехоте, что кавалерии. Понятно, что против струй металла, летящих в людей, нужно что-то непробиваемое, бронированное. Но и этого мало. Нужно ещё и сокрушить врага огнём. А что из себя представляет враг? Тоже понятно – это пулемёты, это пушки, и это другие бронированные машины. Ведь все прекрасно понимали, что появления у противника своего варианта нового оружия ждать долго не придётся.

А дальше возникла простая идея – новая броневая машина должна быть чем-то вроде сухопутной версии боевого корабля или, по сути, самодвижущейся крепости. Того самого корабля, которому нужно всего сразу и побольше. Так и возник «английский ромб»:

Посмотрите – у него даже бортовые орудийные башни скопированы с боевых кораблей того периода. Только не нужно считать конструкторов тугодумами. Они рассуждали очень логично, ведь при прорыве чужой линии обороны танк, смяв ряды колючей проволоки, будет проходить через линии окопов, битком набитыми солдатами! Значит на него нападут и справа, и слева. Вот и стреляем по эти направлениям! Менделеев, предлагая свой вариант танка, рассуждал примерно также. Просто выводы из ситуации сделал немного другие. У него впереди большая-пребольшая пушка типа «всё разрушу», и по бортам вооружение помельче для добивания того, кому чудом удалось остаться в живых. То есть мысль шла линейным путём – никто в мире особо не фантазировал. Все знали точно, что атаковать чужую крепость нужно с помощью другой крепости, но на гусеницах. Хотя даже гусеницы были совсем не единственным вариантом – был ещё колёсный танк Лебеденко. Но всё равно идея замка на гусеницах прочно засела в головах конструкторов.

Но вот кончилась Первая Мировая Бойня и пришло время от победных гимнов переходить к прозе жизни. Все начали старательно изучать итоги. То есть вдали от шумной публики тщательно изучать победы первых танков. Но ещё тщательнее изучали их поражения. А их хватало. Вот грохнули англичанина:

А вот обгоревший французский танк:

В принципе можно и другие фотографии танков в таком же плачевном состоянии показать, но думаю, что и так всё было понятно – несокрушимых крепостей не бывает. Понятно? Да вот как бы… не сразу. А ведь у тех же англичан уже был печальный опыт использования танков в России, охваченной Гражданской войной. И там стало очень быстро ясно, что никакого особого впечатления на противника эти машины не произвели. И причины были понятны – малая скорость, не эффективное использование оружия, зависимость от других видов войск… много чего. Но главное – манёвренная война, в которой противнику ничего не стоит просто уклониться от боя в невыгодных для него условиях.

В какой-то момент показалось, что мысль конструкторов вырвалась из порочной идеи самоходного бастиона, ощетинившегося стволами пушек и пулемётов. Англичане для своего нового лёгкого танка, не изменили ромбическому движителю, а просто сделали его меньших размеров и получившийся танк снабдили вращающейся башней (Medium Tank Mk.D):

Ещё бы чуть-чуть, ещё бы вспомнить о французских «Рено-17» или «Фиат 3000» и всё пошло бы совсем по-другому, но не срослось. Всем настырно хотелось стрелять сразу во все стороны. Наступило странное раздвоенное состояние теоретической военной мысли. То есть, с одной стороны, уже вроде бы поняли необходимость массированного удара большими группами бронированных машин во взаимодействии с другими типами вооружений, но с другой стороны танки всё равно пытались рассматривать в качестве осаждённой одинокой крепости, на которую враг прёт со всех сторон. Никого не останавливала даже такая простая мысль, что командиру такого танка ни в жисть не получится командовать своим экипажем в этих условиях. То есть в бою каждая огневая точка окажется сама по себе без общего руководства.

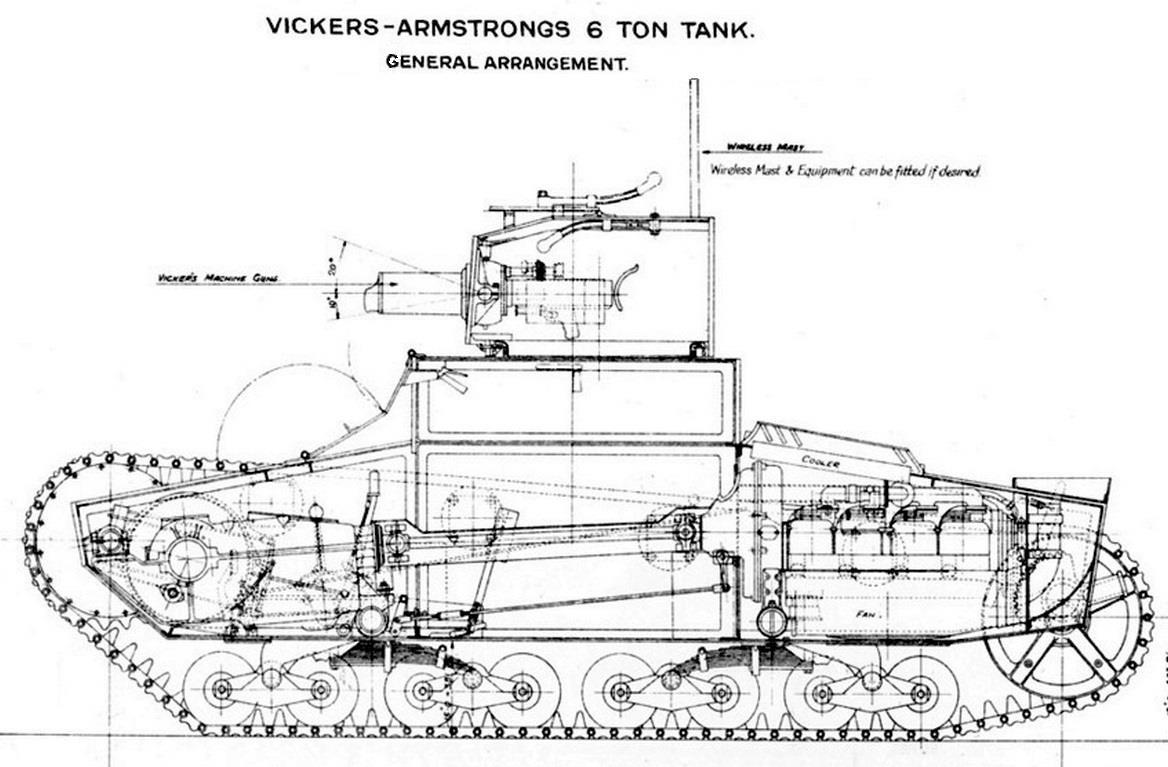

Англичане, как колониальная держава, решала свои проблемы – им нужно было воевать в колониях против плохо вооружённых аборигенов. Для этой цели больших самоходных крепостей не нужно. Можно сделать самобеглый замок поменьше, с не очень толстой бронёй и с не очень большой пушкой. А лучше вообще с пулемётами. И что делает фирма «Vickers-Armstrong», которая в области вооружений у них была в каждой дырке затычкой? Делает лёгкий танк двухбашенным! Вот его схематический чертёжик:

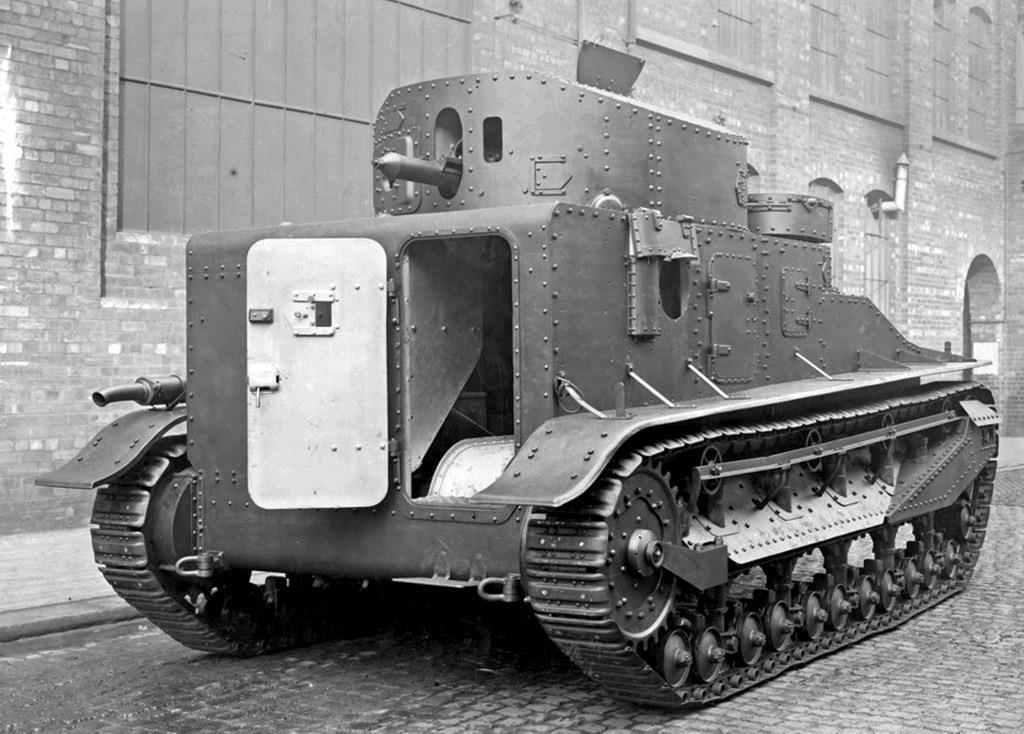

А вот и сам танк. Тот самый шеститонный «Викерс»:

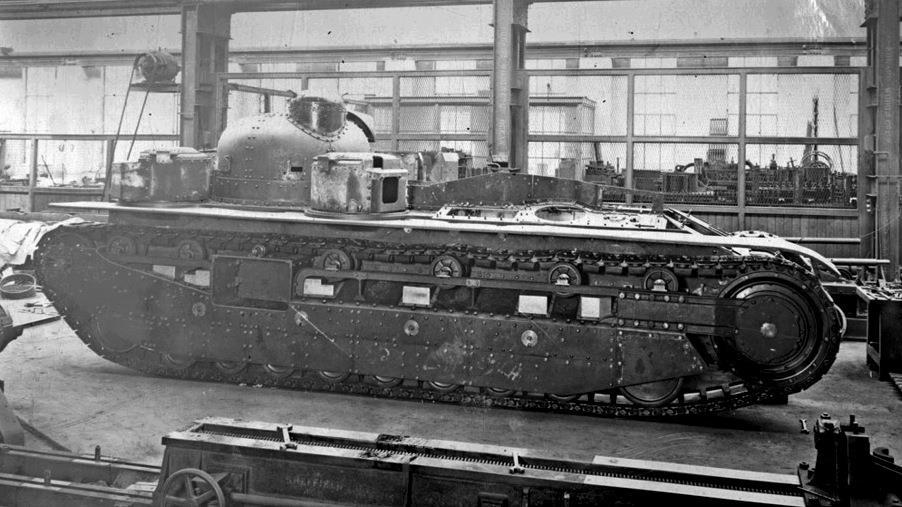

Между прочим, у него во время конкурса был конкурент. Можете взглянуть на другую машину, сделанную по тому же техническому заданию (Опытный танк A3E1):

Как говориться: «Держитесь зулусы, белая королева идёт вас грабить!» А чтобы, если чего, то будем пулять сразу по всему горизонту.

Да, второй танк проиграл, а первый выиграл, но идеологически они ничем не отличались. Мало того, этот самый, который первый, вообще всем в мире очень понравился. Понравился даже тем странам, у которых проблем колоний не было. Возможно, понравилось просто потому, что недорого. Права на использование этой идеи купили очень многие. Которые не купили – всё равно использовали. В основе нашего Т-26 лежал именно этот «Викерс», хотя там башня быстро стала одинокой, но только потому, что в маленькой башне пушка не помещалась! Только-то…

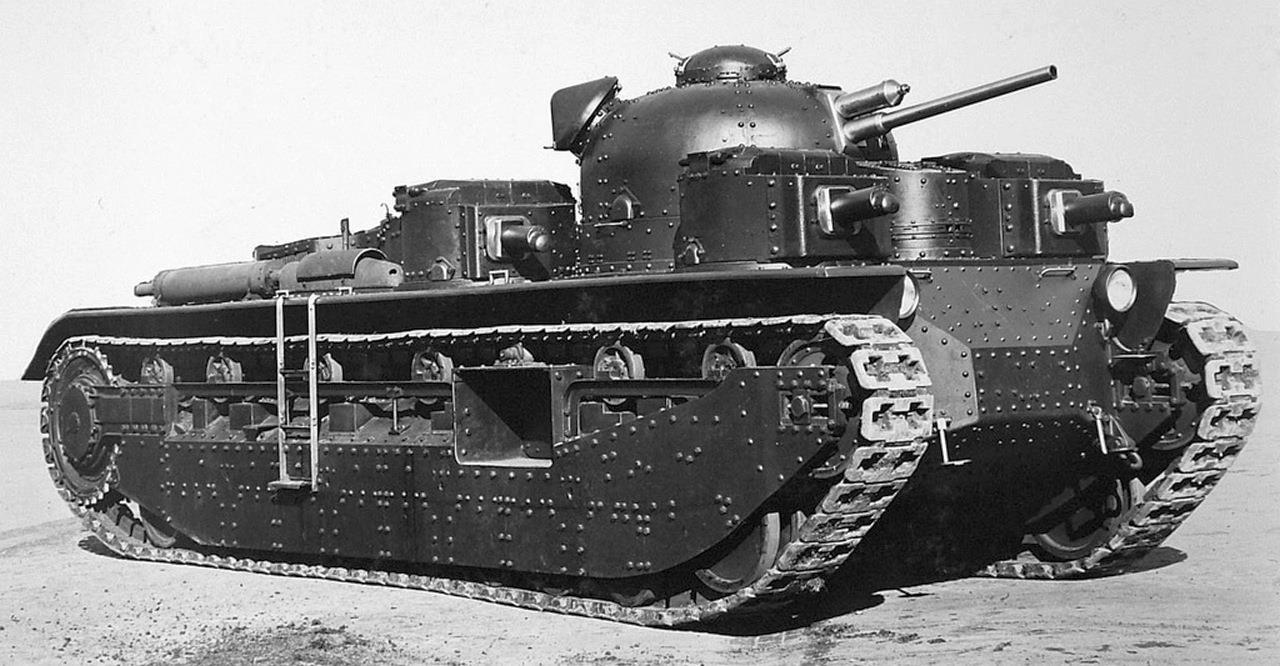

Немцы, проигравшие войну, на какое-то время остались изгоями в «цивилизованном мире» и вынуждены были сотрудничать с другим «изгоем» – СССР. А нам были интересны специалисты, технологии, но главное – станки. Много всякого разного, что было в достатке у немцев. Танки немцы тоже привезли. Вот этот, например, который назывался в целях конспирации Grostraktor, что значит просто «Большой трактор». На самом деле – это был двухбашенный танк. На вот этой фотографии вторую башню просто не видно:

Видно только то, что на проектировщиков неизгладимое впечатление произвела конструкция англичан. А сама вторая башня стояла очень низко на корме. Но важно в данном случае, что она всё равно была – опять «осаждённая самоходная крепость»! Вторая машина под названием Leichttraktor тоже была довольно интересной и выглядела вот так:

Одна башня говорит о том, что немцы поумнели… а может просто сэкономили. Дело в том, что компоновка с передним расположением двигателя (ага, а вы думали, что евреи были первыми?) была очень необычной и этим напоминала английский опытный танк Medium Tank Mk.I Vickers образца 1923 года:

Вот так он выглядел с носовой части:

Башня у танка одна, но стволы пулемётов торчат во все стороны, как иголки у ежа. То есть идея осаждённой крепости никуда не делась даже на лёгком танке. Чего уж говорить о средних и тяжёлых танках. Там «сам бог велел» делать много башен. Показываю...

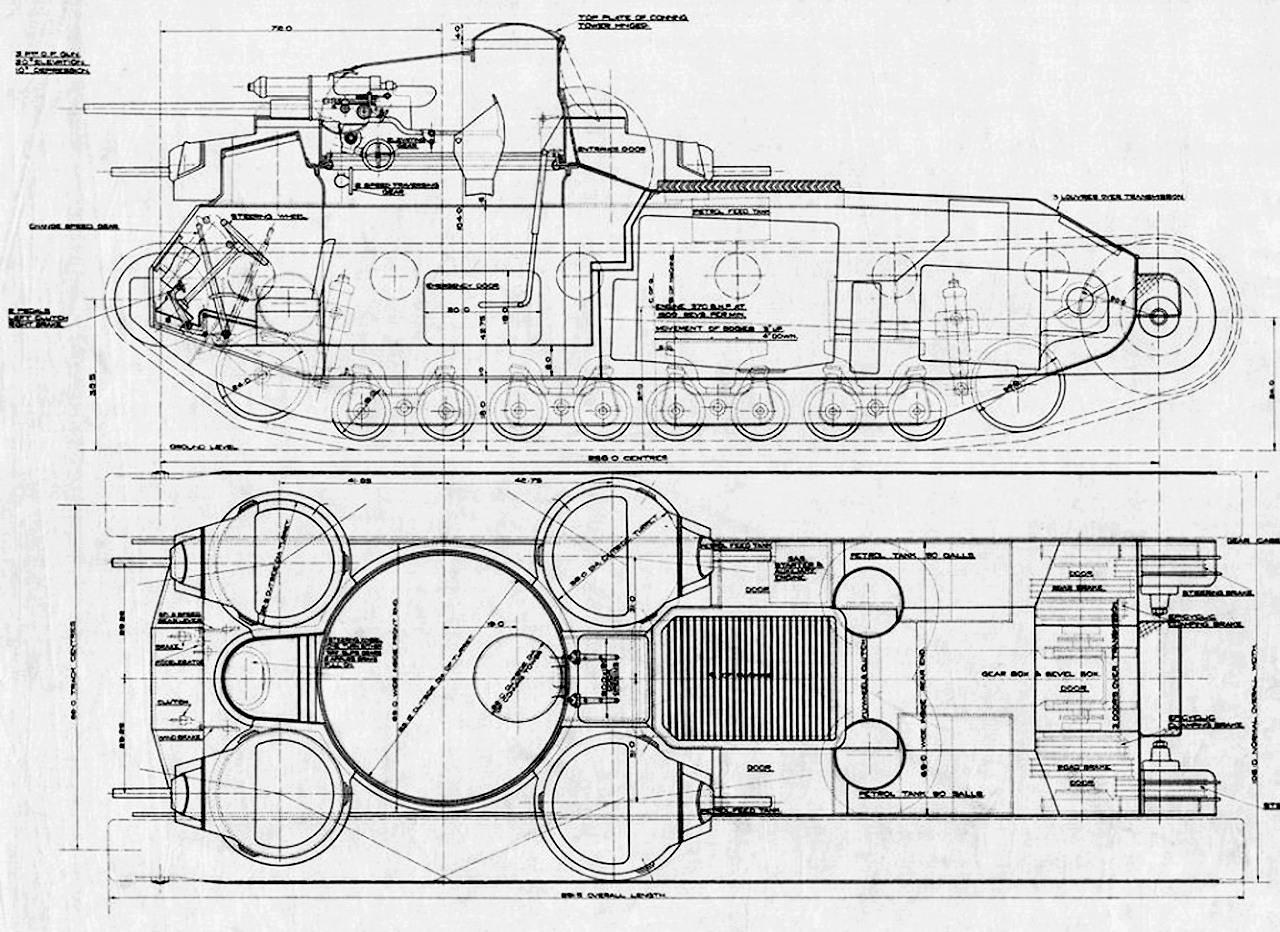

Год постройки первого и последнего образца этой английской машины – 1926 год. Официальное обозначение A1E1, но больше известен под названием «Independent», что значит «Независимость»:

Это он ещё в цеху стоит. А вот габаритный схематичный чертёжик:

А вот так он выглядел уже покрашенным и готовым к всесторонним испытаниям:

Как видите – такая же длиннющая (давление на грунт понижали) пятибашенная махина, как и наш Т-35, но вооружённый немного послабее. Даже название у него говорящее. Ведь «Независимость» опять говорит об этаком победоносном движущимся замке, которому никто не нужен – он сам по себе всех победитель и всё сокрушитель.

Но это тоже не всё. В середине между шеститонным «Викерсом» и «Независимостью» были ведь ещё средние танки. Вот такой английский средний танк (16 тонн) того же периода, который имел обозначение Medium tank Mk-C:

И опять три башни и торчащие во все стороны стволы числом поболее. Что касается размеров этого среднего танка, то всё познаётся в сравнении. Вот и сравним его с его тяжёлым собратом-ровесником. Вот они рядом во дворе:

Ни тот, ни другой серийно строить не стали. Официальная причина отказа от строительства не техническая, а чисто экономическая. То есть – дорого. Получается, что идеи, заложенные в этих машинах, никто пересматривать даже не собирался в начале тридцатых годов (когда принималось решение). Но может быть в других странах было что-то иначе?

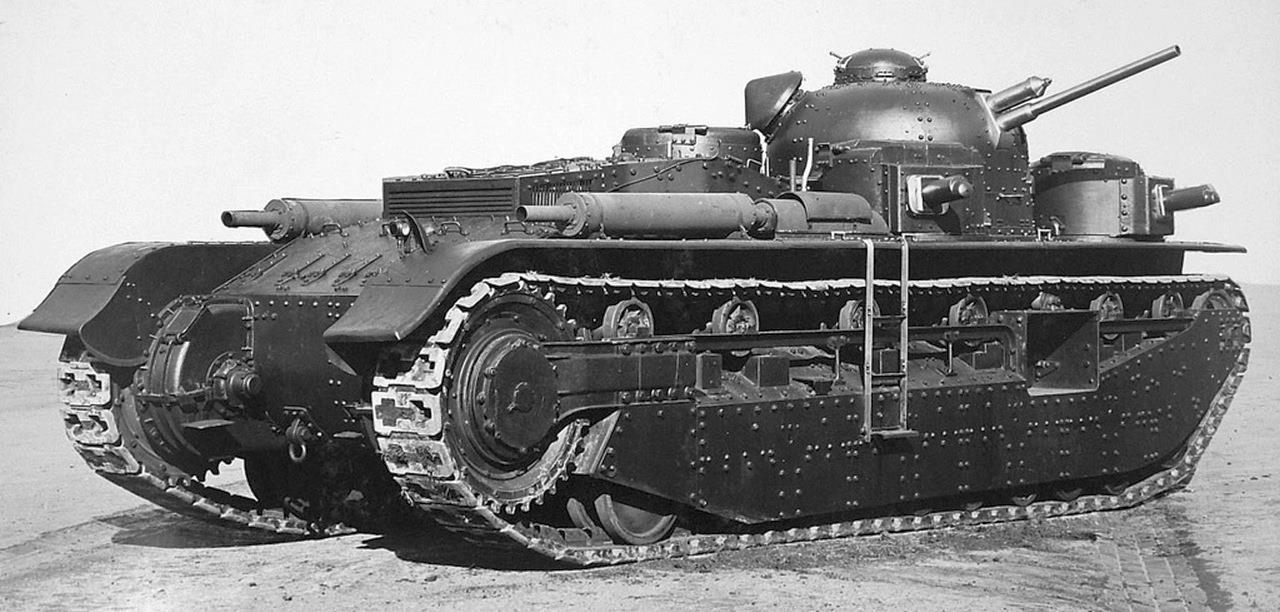

Вернёмся к немцам. Они довольно быстро сообразили, что их пятнадцатитонный «Большой трактор» уже немного устарел и решили спроектировать и построить новый, современный, соответствующий всем самым передовым техническим достижениям и самой передовой военной мысли. Результат этих дерзаний назвали танк Nb.Fz Panzerkampfwagen Neubaufahrzeug (многобукв переводится как «новопостроенный танк»):

Построено это чудо конструкторской мысли в 1933 году. Интересно здесь, кстати, соседство в башне пушек двух разных калибров (ничего не напоминает из современного?). И опять — несколько башен для кругового обстрела. И опять всё это появляется исключительно из-за стремления авторов создать некую универсальную машину. Крупнокалиберное орудие ставим для уничтожения защищённых огневых точек, мелкокалиберную пушку для борьбы с другими танками и пулемёты для борьбы с пехотой.

Можно ещё обратить внимание на то, что во всех этих машинах ни один ствол не смотрит в небо. То есть угол возвышения у них довольно умеренный. Это означало, что борьбы с авиацией при всей их универсальности никто особо не предусматривал. Тоже логично в принципе. Дело в том, что таких машин, как штурмовики, оснащённых мощными пушками тогда ещё не было. Мелких кумулятивных бомб тоже не было, а пулемёты этим танкам были не страшны. Опасны только крупные бомбы. Но такие бомбы сбрасывали с тяжёлых самолётов с большой высоты. Прямое попадание – большая редкость, а осколки для брони не опасны. Поэтому авиацию из числа противников исключали. Было построено три таких танка, но на этом остановились. Внимание немцев было сосредоточено на более простых и недорогих машинах числом поболее. Концепция применения танков постепенно начала меняться. Но поначалу очень медленно.

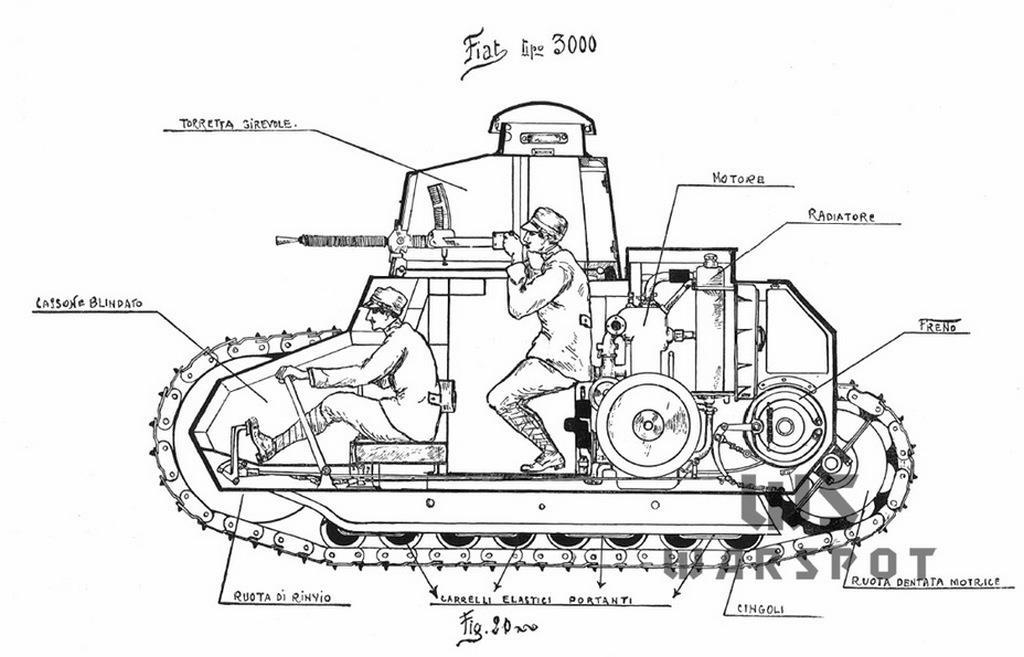

Долго, и даже очень долго концептуально разные танки благополучно сосуществовали рядом, никак друг другу не мешая. Примером другого направления танкостроения может служить танк «Фиат 3000» (какой страны производство, думаю и так понятно). Вот чертёж-схема этой машины:

А вот и фотография этого танка:

Кроме классической компоновки и внешнего вида, очень схожего с «Рено-17» он интересен ещё и тем, что на нём двигатель был установлен поперёк корпуса, а не вдоль, как обычно. Позднее такая компоновка была использована на советском послевоенном Т-44.

Но это другая линия развития… вернёмся к многобашенным машинам. Франция. Та самая Франция, которая была родиной «Рено-17». Но перед войной там построили танк Char B1-bis, который у любителей кино вызовет некоторые воспоминания. Посмотрите:

Вот его осматривают победители:

Да, очень похоже на танк, который сняли в приключенческом фильме. Но в данном случае важно, что это танк, который был сделан в концепции самоходной крепости. Как видите он отлично вооружён, а я добавлю, что у него неплохая броня. Лобовая – 45 мм, борт – 30 мм. И в серийное производство он поступил непосредственно перед тем, как французы позорно сдали свою страну Гитлеру вместе со всем вооружением, промышленностью и прочим. До прихода немцев успели сделать 10 штук. Замечу, что немцы не стали кривить губки по поводу его «архаичной» конструкции, а поставили его у себя на вооружение, переделав в огнемётные. Добавили его, так сказать, к своей многобашенной машине.

Конец тридцатых годов. В воздухе откровенно пахнет порохом и кровью. У нас уже вышел на экраны фильм «трактористы», который был откровенно посвящён совсем не тракторам. Танки стали разнообразнее. У нас проходили даже соревнования по танковым прыжкам. Не отставали и другие страны. Вот фотография с показательных рекламных выступлений английского танка Tank Cruiser Mark-VII A27M Cromwell-IV.2 или коротко «Кромвель»:

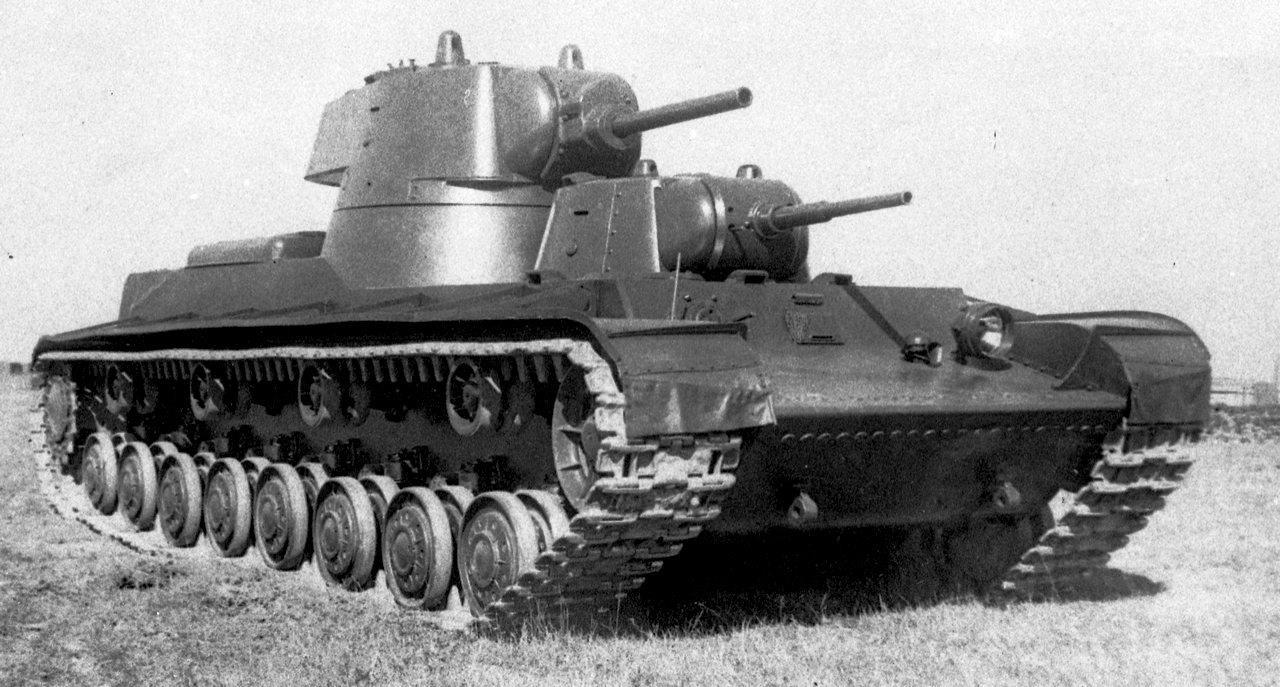

В мире изменилось очень многое. У немцев, у наших, у англичан большая часть танков уже давно была вполне современной компоновки. Последняя попытка создать многобашенный танк прорыва в Советском Союзе была предпринята перед Финской компанией в процессе конкурса на проектирование нового тяжёлого танка, который закончился появлением легендарного КВ. В 1938 году начали с двухбашенных Т-100 и СМК. Вот он – СМК:

Обе машины прошли испытания в реальных боях. Получилось неплохо, но выявились и недостатки. Направление конструкторской мысли резко изменилось в сторону танка с классической компоновкой.

Но всё ли так ровно и однообразно в мире? Отнюдь. Отличились самые-пресамые… ага – американцы. Вот этот танк у них стоял на вооружении перед войной:

Это лёгкий танк, живо напоминающий английский шеститонный «Викерс» действительно имел его в прародителях. Отсюда и внешнее сходство. Официальное обозначение машины M2a1 Light Tank. Кстати, это единственный танк в мире, который побывал на «континенте мира» – Антарктиде. Вот что от них осталось сейчас:

Скажите, что строительство такого танка в столь поздний период – это случайность, связанная с географическим положением? Возможно, но вот ещё одна американская машина, которая даже успела активно повоевать:

Это M3 «Ли», который гордо и вполне заслуженно несёт звание самого худшего танка времён Второй Мировой войны. Немудрено. Угол поворота очень неплохого «главного калибра» (75 мм) всего 15 градусов. При такой гибкости огня все остальные очень неплохие характеристики (лобовая броня 51 мм, скорость до 40 км в час, вторая пушка – 37 мм) особого значения не имеют, по сути. Наверное, американцы были последними строителями «замков на гусеницах» в обозримом временном отрезке.

Можно сказать, разумеется, что те времена давно прошли и эпоха многобашенных танков тоже прошла окончательно и бесповоротно, но посмотрите на ощетинившийся стволами и ракетами сверхсовременный русский «Терминатор» (не буду показывать – фотографий в сети и так хватает). Вот. Вы уверены теперь, что это направление исчезло навсегда? Точно?