План ГОЭЛРО – свет и тени

Автор: Сергей ВасильевИсторический термин «план ГОЭЛРО» известен в нашей стране каждому со школьной скамьи. Но если его расшифровка (Государственный план электрификации России), как правило, затруднений не вызывает, суть ГОЭРЛО, зачастую, истолковывают в превратном свете. Дело в том, что информация об этом плане пронизана теми или иными мифами.

Среди мифов

Согласно мифам, возникшим еще в 30-х годах прошлого столетия, «лапотная» Россия вообще не имела собственной энергетической базы. ГОЭЛРО – детище исключительно Октябрьской революции и лично В.И. Ленина. Разумеется, одним из главных идеологов электрификации России был и И.В. Сталин.

Вторая волна мифотворчества пришлась на годы «перестройки». Тогда утверждалось: заслуга Ленина и большевиков в разработке и реализации плана ГОЭЛРО ничтожна, а сам план не рожден отечественной научно-технической мыслью, а представляет собой кальку с зарубежных разработок. Выполнен ГОЭЛРО в конечном итоге не был. То, что было все-таки сделано в рамках его реализации, сделано исключительно благодаря помощи Запада. И «сталинские», и «перестроечные» мифы либо замалчивали, либо вопреки всем фактам напрочь отрицали роль научно-промышленного потенциала дореволюционной России. Между тем идея разработки плана ГОЭЛРО, его концепция, программа, характеристики коренятся в общей канве развития и энергетики России на рубеже XIX-XX веков.

Уровень оснащенности российских электростанций и их мощность вполне соответствовали западным параметрам того времени. Интенсивное развитие российской электроэнергетики в начале ХХ века определялось появлением, а затем и внедрением в промышленность электропривода, зарождением электрического транспорта, ростом электрического освещения в городах.

Однако качество весьма и весьма серьезно отставало от количества: все строившиеся в России электростанции – в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Баку, Риге и т.д. имели ограниченное (от одного до нескольких десятков) число потребителей и энергетически связаны между собой не были. Мало того: значения величин их тока и частот имели колоссальный разброс, поскольку никакой единой системы при разработке этих станций не существовало.

В «хрестоматийном» 1913 году в России на душу населения вырабатывалось всего 14 кВт.ч, тогда как в США – 236 кВт.ч. Но, подчеркнем еще раз, качественно мы нисколько не уступали передовым зарубежным странам.

В 1914 году под Москвой был впервые реализован проект создания районных станций, работавших на местном, а не на привезенном издалека топливе и обеспечивавших электроэнергией крупный промышленный регион. Близ Богородска (впоследствии – Ногинск) построили электростанцию «Электропередача». Энергия от нее передавалась потребителям в Москве по высоковольтной линии напряжением 70 кВ. Кроме того, впервые в России эту станцию включили параллельно другой. Ею стала работавшая в Москве с 1897 года электростанция на Раушской набережной (ныне 1-я МОГЭС). В 1915 году на совещании по проблемам использования подмосковного угля и торфа выступил с докладом директор станции «Электропередача» Г. М. Кржижановский. В его докладе уже содержались все те главные принципы энергостроительства, которые через пять лет стали основой будущего плана ГОЭЛРО.

Разрушить крамолу в зачатии!

В предреволюционные годы специалисты все более убеждались в том, что стране нужна единая общегосударственная программа, которая увязала бы развитие промышленности в регионах с развитием энергетической базы, а также с электрификацией транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. На электротехнических съездах принимались резолюции о государственном значении электроснабжения, о необходимости сооружения крупных электростанций вблизи топливных месторождений и в бассейнах рек, о связывании этих станций между собой при помощи развитой сети электропередач. Однако власть предержащие практически не прислушивались к этим голосам, приняв на себя роль глухой, непробиваемой стены.

С другой стороны, весьма своеобразно реагировали «представители общественности на местах», усматривая в строительстве электростанций чуть ли не подрыв устоев. Так, разработка Г. М. Кржижановским проблемы использования гидроресурсов Волги в районе Самарской Луки стала причиной следующего письма:

«Конфиденциально. Стол № 4, № 685. Депеша. Италия, Сорренто, провинция Неаполь. Графу Российской Империи его сиятельству Орлову-Давыдову. Ваше сиятельство, призывая на вас Божью благодать, прошу принять архипастырское извещение: на ваших потомственных исконных владениях прожектеры Самарского технического общества совместно с богоотступником инженером Кржижановским проектируют постройку плотины и большой электрической станции. Явите милость своим прибытием сохранить божий мир в Жигулевских владениях и разрушить крамолу в зачатии. С истинным архипастырьским уважением имею честь быть вашего сиятельства защитник и богомолец. Епархиальный архиерей преосвященный Симеон, епископ Самарский и Ставропольский. Июня 9 дня 1913 года».

Все это, безусловно, не могло не влиять на настроения технократов инженеров-электротехников, вставших впоследствии на сторону новой власти.

…Плюс электрификация всей страны

В. И. Ленин, как известно, был большим энтузиастом электрификации России. Вспомним знаменитое: «Социализм есть советская власть плюс электрификация всей страны».

Базируясь на тезисе Маркса о капитализме как эпохе пара, Ленин считал, что социализм станет эпохой электричества. Еще в 1901 году он писал: «...в настоящее время, когда возможна передача электрической энергии на расстояния... нет ровно никаких технических препятствий тому, чтобы сокровищами науки и искусства, веками скопленными, пользовалось все население, размещенное более или менее равномерно по всей стране». И это сказано за многие десятилетия до появления не только Интернета, но и собственно компьютера и даже телевидения!

При решении возникшей после октября 1917 года проблемы восстановления и развития хозяйства страны по единому государственному плану Ленин поставил во главу угла именно электрификацию, став, по выражению Кржижановского, «великим толкачом дела электрификации».

К концу 1917 года в стране (особенно в Москве и в Петрограде) сложилось чрезвычайное положение с топливом. Бакинская нефть и донецкий уголь оказались недоступны. В ноябре того же года Ленин по предложению имевшего пятилетний опыт работы на торфяной электростанции «Электропередача» инженера И. И. Радченко дал указание о строительстве под Москвой Шатурской (торфяной) электростанции и проявил интерес и к работам Г. О. Графтио по проектированию Волховской гидростанции под Петроградом.

В январе 1918 года состоялась I Всероссийская конференция работников электропромышленности, предложившая создать особый орган для руководства энергетическим строительством – Электрострой, появившийся в мае 1918 года. Одновременно с ним был образован ЦЭС (Центральный электротехнический совет) – преемник дореволюционных всероссийских электротехнических съездов. В состав его вошли крупнейшие ученые энергетики: И. Г. Александров, А. В. Винтер, Г. О. Графтио, Р. Э. Классон, А. Г. Коган, Т. Р. Макаров, В. Ф. Миткевич, Н. К. Поливанов, М. А. Шателен и другие.

Что же заставило их – цвет русской электротехнической науки и отнюдь не участников и даже не сторонников революционных событий – сотрудничать с большевиками? Можно указать целый ряд причин. Первая и, наверное, основная – забота о благе страны и народа, вера в то, что развитие науки и техники сможет привести к прогрессу общества. Скептически относясь к идеологии новой власти и категорически отвергая ее методы, они, тем не менее, пришли к выводу, что противодействие ей принесло бы России утрату независимости.

И еще одна немаловажная причина. Технократы, в течение долгих лет не имевшие возможности воплотить свои замыслы в жизнь, теперь получили полную свободу претворения в жизнь выстраданных идей. Новая власть последовательно и твердо демонстрировала заинтересованность в прогрессе и политическую волю.

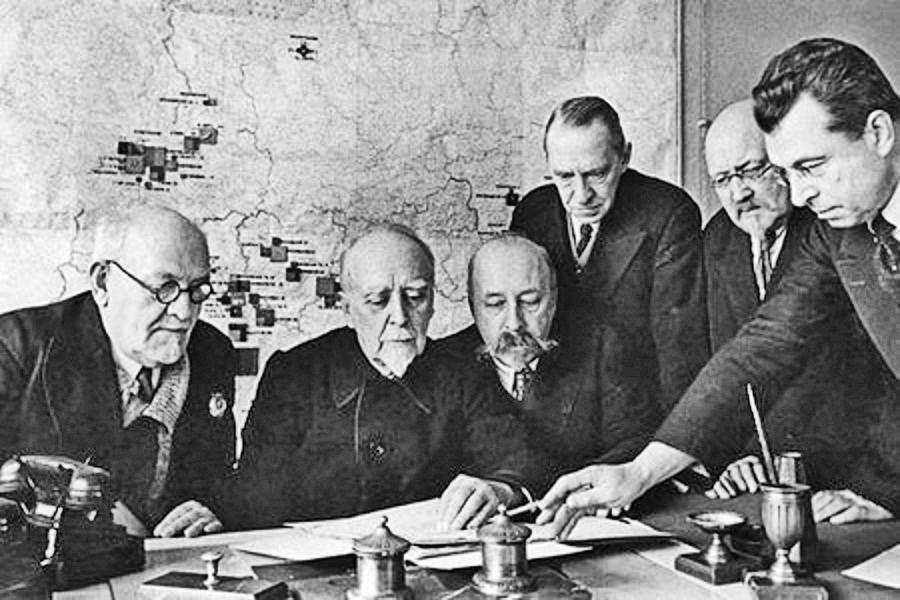

В декабре 1918 года ЦЭС организовал Бюро по разработке общего плана электрификации страны, а примерно через год Кржижановский послал Ленину свою статью «Задачи электрификации промышленности», получив на нее восторженный отклик. Ленин также просил написать об этом популярно – с целью увлечь идеей электрификации «массу рабочих и сознательных крестьян». Написанная в сжатые сроки брошюра была сразу издана, а еще через пару недель Совет рабоче-крестьянской обороны утвердил, а Ленин подписал положение о Комиссии ГОЭЛРО. Комиссия состояла из 19 человек:

Г. М. Кржижановский – председатель;

А. И. Эйсман – заместитель председателя;

А. Г. Коган, Б. И. Угримов – товарищи председателя;

Н. Н. Вашков, Н. С. Синельников – заместители товарищей председателя;

Г. О. Графтио, Л. В. Дрейер, Г. Д. Дубелир, К. А. Круг, М. Я. Лапиров-Скобло, Б. Э. Стюнкель, М. А. Шателен, Е. Я. Шульгин – члены, Д. И. Комаров, Р. А. Ферман, Л. К. Рамзин, А. И. Таиров, А. А. Шварц –заместители членов.

Менее чем через год, а именно, в декабре 1920 года план был разработан и утвержден на расширенном заседании Комиссии ГОЭЛРО.

От Москвы до самых до окраин

План представлял собой единую программу возрождения и развития страны и ее конкретных отраслей и прежде всего тяжелой индустрии. Во главу угла ставился максимально возможный подъем производительности труда не только за счет интенсификации и рационализации, но и за счет замены мускульных усилий людей и животных механической энергией. В этой связи особая перспективная роль отводилась электрификации в развитии промышленности, строительства, транспорта и сельского хозяйства. Директивно предлагалось использовать главным образом местное топливо, в том числе малоценные угли, торф, сланцы, газ и древесину.

Восстановление разрушенной экономики рассматривалось в плане лишь как часть программы – базис для последующей реконструкции, реорганизации и развития народного хозяйства страны. ГОЭЛРО был рассчитан на десять и пятнадцать лет с четким выдерживанием сроков конкретных работ. План был чрезвычайно детально проработан: в нем определялись тенденции, структура и пропорции развития не только для каждой отрасли, но и для каждого региона.

Впервые в России авторы плана ГОЭЛРО предложили экономическое районирование, исходя при этом из соображений близости источников, в том числе энергетического сырья, сложившегося территориального разделения и специализации труда, а также удобного и хорошо организованного транспорта. В результате было выделено семь основных экономических районов: Северный, Центрально-промышленный, Южный, Приволжский, Уральский, Кавказский, а также Западной Сибири и Туркестана.

С самого начала предполагалось: план ГОЭЛРО станут вводить в законодательном порядке. Залог его успешного выполнения виделся в централизованном управлении экономикой. По сути ГОЭЛРО и стал первым государственным планом, положив начало всей последующей системе планирования в СССР, предвосхитив теорию, методику и концепцию построения будущих пятилетних планов. В июне 1921 года Комиссию ГОЭЛРО упразднили, а на ее основе создали Государственную общеплановую комиссию – Госплан, руководивший с этого времени всей экономикой страны в течение долгих десятилетий. Таким образом, план ГОЭЛРО, его реализация в условиях того времени продемонстрировали эффективность государственного планирования, предопределив дальнейшее развитие этой системы.

К 1935 году советская энергетика вышла на уровень мировых стандартов и заняла третье – после США и Германии – место в мире.

План ГОЭЛРО сыграл в жизни нашей страны огромную роль. Без него вряд ли удалось бы вывести СССР в столь короткие сроки в число развитых в промышленном отношении стран мира. Реализация ГОЭЛРО сформировала, по сути, всю отечественную экономику, этими наследием мы пользуемся до сих пор и его можно с полным правом назвать становым хребтом российской энергетики.