Как ковалась и закалялась энергетика страны

Автор: Сергей ВасильевСоветское наследие в области энергетики до сих пор не утратило значение станового хребта промышленности и строительства, а масштабы и та самоотверженность и героизм, с которыми возводились ГЭС, поражают.

Взвешенный подход

За период с 1928 года до начала Великой Отечественной войны было построено 39 гидроэлектростанций общей мощностью около 1,5 млн. кВт, в их числе Угличская, Иваньковская, Щербаковская на Волге, ряд крупных станций в Карелии, на Кавказе, в Средней Азии и т. д.

Все эти объекты создавались, зачастую, в сжатые сроки – ударным трудом и энтузиазмом сотен тысяч людей. Но их проектное и материальное воплощение было безупречным. Своеобразным «долгостроем» стала Куйбышевская ГЭС, однако на этом примере можно показать насколько взвешенно и планомерно подходили тогда к вопросу строительства энергетических объектов.

Итак, идея энергетического использования Волги у Самарской Луки была выдвинута Г.М. Кржижановским еще в 1910 году.

В 1937 году было принято решение о строительстве Куйбышевского гидроузла на водоразделе у поселков Красная Глинка и Переволоки. Однако осенью 1940 года в районе расположения будущей ГЭС были обнаружены нефтеносные площади и строительство было приостановлено.

Лишь в 1949 году специалисты института «Гидропроект» продолжили изыскания и итогом их исследований стало решение о сооружении Куйбышевского гидроузла в районе города Жигулевск. Проект строительства Куйбышевской ГЭС мощностью 2,1 млн кВт ч 21 был утвержден августа 1950 года.

В июле 1955 года через нижние судовые шлюзы плотины прошел первый пароход. В ноябре того же года было перекрыто основное русло Волги. Наконец, 29 декабря – запущен в промышленную эксплуатацию первый гидроагрегат. Уже в октябре 1956 года, Куйбышевская ГЭС выработала первый миллиард кВт ч электроэнергии.

В 1956 году в эксплуатацию были введены 12 агрегатов, в 1957 году – еще 7. Десятого августа 1958 года станцию переименовали в Волжскую ГЭС им. В. И. Ленина, а в мае 1959 года все сооружения гидроузла были приняты в промышленную эксплуатацию.

Последующая эксплуатация агрегатов показала, что их реальная развиваемая мощность превышает проектную и составляет не 105 МВт, а 115 МВт, что позволило довести мощность гидроэлектростанции до 2,3 ГВт.

Подвиг в тылу

В годы Великой Отечественной войны на оккупированных врагом территориях было полностью разрушено энергетическое хозяйство. В конце 1941 года установленная мощность электростанций сократилась более чем в два раза и составила 6645 тыс. кВт. В ходе отступления оборудование многих электростанций срочно демонтировали и вывозили на восток. Там оно монтировалось, зачастую под открытым небом.

Эвакуация оборудования проводилась в два этапа, которые определялись ходом военных действий. На первом этапе производился полный демонтаж основного и вспомогательного оборудования с соблюдением технических правил, отправка его в тыл в комплектном виде, что облегчало последующий монтаж. На втором – демонтировалась та небольшая часть оборудования, которая продолжала работать до подхода передовых частей врага. Из-за нехватки времени вывозились лишь самые главные агрегаты – турбины, генераторы, трансформаторы, а также вспомогательное оборудование – моторы, приборы, вентиляторы и т. п.

В этот период демонтаж и погрузка агрегатов во многих случаях велись в полосе военных действий. Так, демонтаж оборудования ТЭЦ «Запорожстали» шел под сильным артиллерийским обстрелом; в полуокружении велись работы по демонтажу Днепродзержинской, Криворожской, Кураховской и Харьковской электростанций. Однако и в этих сложных условиях энергетики сумели провести значительную работу, в результате которой в глубокий тыл были отправлены турбоагрегаты мощностью 12, 25 и 50 тысяч кВт, крупные котлы, трансформаторы, вспомогательное оборудование, приборы защиты и управления, кабель и запасные части.

В целях сохранения кадровой укомплектованности коллективов энергетических объектов в июле 1941 года Государственный комитет обороны принял решение, по которому рабочий и инженерно-технический персонал энергетических организаций не подлежал мобилизации. Исключалась и возможность добровольного ухода на фронт. «Здесь тоже фронт» – такова была царившая на предприятиях атмосфера. Более того, в сентябре 1941 года из действующей армии были отозваны две тысячи инженеров-энергетиков, которые влились в ряды тружеников тыла, обеспечивших Победу. Отозванные с фронта понимали, что своим трудом они также бьют по фашистским ордам. Да и работа в тылу была таким же ратным подвигом, тем более что по принятому Правительством СССР мобилизационному плану народное хозяйство переводилось на военные рельсы. Был утвержден список ударных строек, в который, в частности, вошли электростанции, имевшие важное для оборонной промышленности значение.

Создано в годы войны

Переброска промышленности в восточные районы страны, форсированное строительство в тылу новых промышленных объектов потребовали интенсивного развития энергосистем Урала, Северного Казахстана, Центральной Сибири и Средней Азии.

Уже в конце 1941 года были пущены Безымянская ТЭЦ в Куйбышевской области и Рыбинская ГЭС.

Ускоренными темпами развивалась энергетика Урала, о чем красноречиво говорят следующие цифры. В 1944 году мощность электростанций выросла по сравнению с довоенной почти в два раза, а в 1945 году по сравнению с 1940 годом выработка электроэнергии увеличилась в 2,5 раза и достигла 12,2 млрд кВт ч – 28,3 % суммарной выработки по стране. Только за 1942 год были пущены Челябинская ТЭЦ-1, Пермская ТЭЦ-6 и Кировская ТЭЦ-3. В 1942 году в связи с быстрым развитием и особым оборонным значением энергетики этого региона Уральская энергосистема была разделена на Свердловскую, Челябинскую и Пермскую энергосистемы. Для оперативного управления образовавшимся энергообъединением в Свердловске было создано Объединенное диспетчерское управление Урала.

Возрождение

В марте 1946 года был принят Четвертый пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946–1950 годы. В области энергетики План намечал форсирование восстановления и строительства электростанций, создание постоянного резерва мощностей, развертывание строительства гидроэлектростанций.

В 1947 году было принято важное технологическое решение – строить тепловые турбины, работающие на сверхвысоких и сверхкритических параметрах пара, что позволяло повысить их КПД с 20 % до 35 %.

К 1950 году были восстановлены все электростанции, разрушенные в военное время, а также были построены и введены в эксплуатацию многие тепловые и гидроэлектростанции – Ульяновская ТЭЦ, Астраханская ГРЭС, Интинская ТЭЦ, ТЭЦ-17 Мосэнерго, Одесская ТЭЦ, Нижнетуринская ГРЭС, Широковская, Фархадская, Свистухинская, Краснополянская, Нивская, Нижнетуломская ГЭС и др. В этот же период было начато строительство крупнейших тепловых и гидроэлектростанций – Южно-Уральской ГРЭС, Мироновской ГРЭС, Черепетской ГРЭС, Камской, Новосибирской и Иркутской ГЭС.

В том же году суммарная мощность электростанций СССР достигла 19,6 млн кВт, а выработка электроэнергии – 91,2 млрд кВт ч. Общая протяженность линий электропередачи напряжением 35–154 кВ составила 28,9 тыс. км, а высоковольтных линий напряжением 220 кВ – 5,5 тыс. км.

Сталинградский стандарт

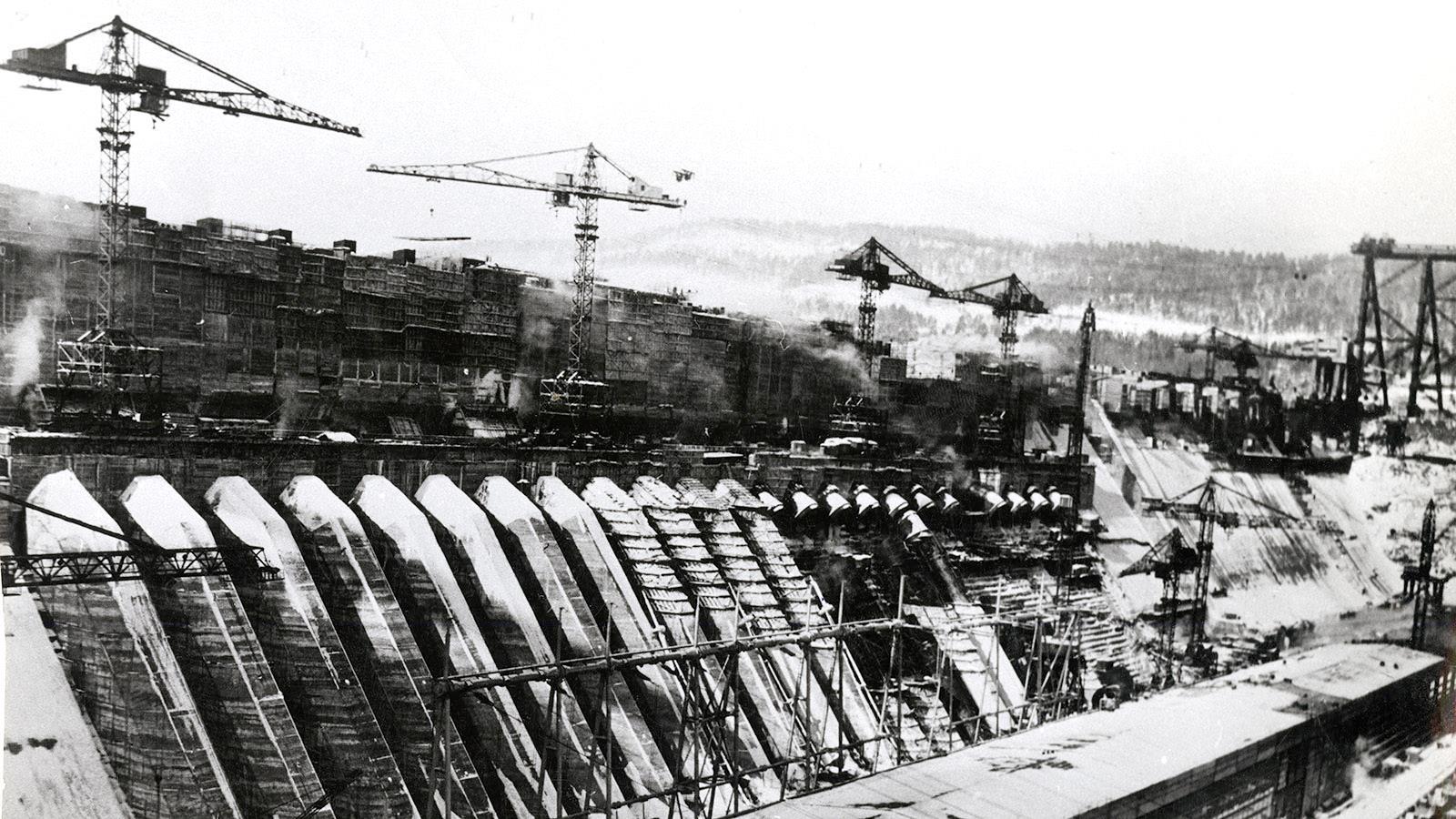

В 1950 году было принято решение о строительстве Сталинградской ГЭС, во многом ставшей образцом для последующего энергетического строительства в СССР вплоть до 70-х годов. Первый грунт в котловане для будущей гидроэлектростанции был вынут в 1952 году.

Свыше 1500 предприятий страны, десятки научно-исследовательских институтов направляли свое оборудование и специалистов на строительство Сталинградской ГЭС.

Многое на гидростанции делалось впервые в истории отечественной энергетики. В декабре 1959 года впервые была введена в эксплуатацию высоковольтная линия электропередачи напряжением 500 кВ Сталинград – Москва. Впервые в мировой практике была построена, испытана и сдана в промышленную эксплуатацию линия электропередачи постоянного тока напряжением 800 кВ Волгоград – Донбасс. Первый гидроагрегат был пущен 22 декабря 1958 года. В эксплуатацию станция была принята правительственной комиссией 10 сентября 1961 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР ей было присвоено название «Волжская гидроэлектростанция имени XXII съезда КПСС».

После ввода в постоянную эксплуатацию ГЭС стала испытательным полигоном электротехнического и гидромеханического оборудования для строившихся в 1960-1970 годы сибирских и зарубежных гидростанций.

Как можно скорее организовать обучение арабских кадров

Помощь советских строителей «братским» странам – отдельная интереснейшая тема, заслуживающая полноценного исследования.

Предлагаем вниманию читателей фрагмент записи беседы министра строительства электростанций СССР И.Т. Новикова с вице-президентом Объединенной Арабской Республики (ОАР) маршалом Амером, состоявшейся 9 декабря 1960 года в Правительственной Резиденции под Москвой.

И.Т. Новиков – Теперь некоторые наши к Вам просьбы и пожелания по ускорению строительства. Египетской стороне нужно иметь Управление строительством, которое не только заключало бы договора, но и само вело строительные работы, и чтобы оно находилось не в Каире, а в Асуане.

Амер – Это очень логично.

И.Т. Новиков – У нас Управление строительством тоже имеет подрядчиков, но многие работы оно выполняет самостоятельно. В январе в Каире я высказывал эту мысль Президенту Насеру, и он отнесся к ней одобрительно.

Амер – Да, это правильное предложение.

И.Т. Новиков – Это не только ускорит строительство, но создаст собственную строительную организацию.

Амер – Это нас очень устраивает, нам такая организация нужна.

И.Т. Новиков – Такая организация займется в дальнейшем другим строительством. Если бы Вы могли побывать в Сталинграде или Куйбышеве, то Вы бы увидели заводы, построенные гидростроителями.

Амер – Наша политика направлена к этому же, и я высказываю свое согласие с Вашим предложением.

И.Т. Новиков – О квалифицированных рабочих – нужно как можно скорее организовать обучение арабских кадров. Мы могли бы командировать и наших рабочих, но это дорого для Вас, поэтому нужно создать учебный центр в Асуане и готовить арабские кадры.