Меншикова башня

Автор: Д. В. АмурскийЭтим летом как-то отправились мы с Наткой гулять в центр города. На Новой площади случайно заглянули во двор церкви Иоанна Богослова под Вязом. Той самой, где когда-то был Музей истории и реконструкции Москвы. И оказалось, что на втором этаже этой церкви проходит выставка "Разрушенные и восстановленные храмы Москвы". Нам стало интересно, и мы заглянули посмотреть.

На выставке было много фотографий утраченных церквей и монастырей, а также макетов. Моё внимание сразу привлекла модель храма с высоченным шпилем. На подписи значилось, что это церковь Архангела Гавриила, известная также под именем Меншиковой башни. Но мы буквально неделю назад проходили возле этой церкви и я хорошо помнил, что никакого шпиля над ней сейчас нет. Так что решил освежить в памяти историю храма.

В 1699 году сержант Преображенского полка и корабельный подмастерье Александр Меншиков купил себе двор в Москве на Мясницкой улице. Обошлась ему эта покупка в две тысячи рублей. К двору с юга примыкала каменная церковь Архангела Гавриила, построенная и расширенная в 1657 - 1659 годах.

Александр Меншиков в 1698 году. Портрет работы Михиля ван Мюссера.

На карте Москвы, составленной в 1739 году архитектором Иваном Фёдоровичем Мичуриным, я пометил жёлтым двор Меншикова и обвёл его красным, а церковь указана на карте под номером 79. Мясницкая улица отмечена буквой P.

Ныне на месте усадьбы Меншикова стоит главное здание Московского почтамта.

Рядом с двором Меншикова располагалось урочище «Поганые болота» или «Поганая лужа», в которое, по одной из версий, сбрасывали нечистоты и отходы из располагавшихся на Мясницкой улице мясных лавок. Александр Меншиков почти сразу после покупки велел очистить водоём и запретил впредь сбрасывать туда любой мусор. С тех пор в Москве появились Чистые пруды.

В феврале-марте 1705 года царь Пётр I поручил своему сподвижнику и фавориту инспекцию русской армии генерал-фельдмаршала Б. П. Шереметева, стоявшей в Великом княжестве Литовском. Меншиков посетил Витебск, Полоцк, Вильно и Ковно. В Полоцке он купил старинную икону Пресвятой Богородицы, которую написал, по преданию, самом евангелист Лука (это подтверждала греческая надпись на иконе).

Ради такой реликвии Меншиков решил построить новую церковь вместо старой. Для работ был привлечён Иван Петрович Зарудный, с 1701 года находившийся на царской службе и фактически исполнявший обязанности главного архитектора Москвы. Зарудный нанял артель каменотёсов из Костромы и Ярославля, которая и занималась самим строительством. Очень быстро был построен храм, с одной стороны, целиком выдержанный в древнерусских традициях, с другой — уже насыщенный духом петровских нововведений. Он имел пять каменных уровней: неф, квадратную башню, три нижних восьмиугольных яруса, а также два верхних восьмиугольника, сделанных из дерева. А ещё этот храм получил богатый декор, из которого можно выделить многочисленных херувимов, а также четырёх кариатид с обнажёнными плечами внутри на хорах.

Уже в 1707 году над городом поднялась колокольня, увенчанная тридцатиметровым шпилем с фигурой ангела с крестом на самом верху. Сооружение было на полторы сажени (3.2 метра) выше, чем колокольня Ивана Великого (81 метр). А в 1708 года на эту колокольню установили часы с курантами, специально выписанные из Англии. Часы били каждый час и четверти часа, а в 12 часов начиналась колокольная музыка и продолжалась целых полчаса. Бой курантов сопровождался звоном пятидесяти колоколов, что должно было производить завораживающий эффект.

Меншикова башня согласно реконструкции художника Карла Карловича Лопяло.

Новых храм был окружен преимущественно одноэтажными строениями, и поэтому ничто не препятствовало распространению колокольного звона. Зарудный специально сделал восьмерик с часами деревянным — он являлся резонатором. Камень неизбежно приглушал бы звук, а дерево — усиливало. Москвичи были поражены новой колокольней. Народная молва нарекла Меншикову башню сестрой Ивана Великого, а прежнего московского гиганта — Сухареву башню (64 метра) — его невестой.

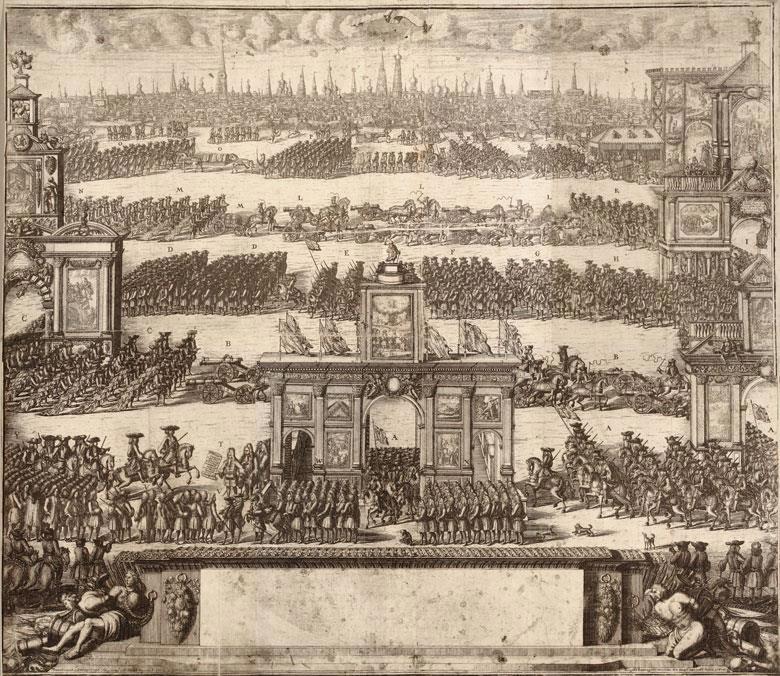

Зубов А.Ф. Торжественное вступление русских войск в Москву после Полтавской победы 21 декабря 1709 года. Первый вариант гравюры. Меншикова башня видна на заднем плане слева, между левым краем и колокольней Ивана Великого.

Есть версия, правда, не слишком убедительная, что Меншиков затеял строительство башни не по своей воле, а по приказу Петра Первого. Царя, уехавшего создавать город на Неве, волновала судьба Немецкой слободы, которой ещё не так давно угрожали стрельцы. В конце XVII века был спешно достроен Лефортовский дворец, в котором одно время квартировался Лефортовский полк. Но требовалась надежная связь Слободы с Кремлем не только гонцами. Скорее всего, Меншикову башню построили, чтобы принимать сигналы тревоги из Немецкой слободы и передавать их в Кремль или в полк Лаврентия Панкратьевича Сухарева, располагавшийся у только что отстроенной Сухаревой башни.

В 1710 году Меншикова назначили губернатором Санкт-Петербурга. Он уехал из Москвы и забрал с собой почти всю строительную артель. Работы над церковью Архангела Гавриила так и не довели до конца. Напрасно Зарудный писал своему заказчику письма, в которых предупреждал о протекающей кровле, о том, что куранты уже остановились, иконостас стоит недоделанным, а деревянные части церкви гниют и могут вот-вот упасть.

13 июня 1723 года священник Василий Андреев после вечерней службы упал замертво на паперти. На следующий день во время отпевания над церковью сгустились тучи, загремел гром, и молния ударила прямо в крест. Конечно же, деревянные конструкции загорелись. Пожар тушили около двух часов, но башня была слишком высокой. До неё просто никто не мог добраться. Обрушился 30-метровый шпиль и верхний деревянный ярус башни, а часовой механизм с 50 колоколами упал, проломил своды, уничтожив внутреннее убранство храма и зашибив немало народу.

В Реляции, входящей в состав сборника под названием «Книга о разных духовных и мирских вещах», записано:

"1723. Сего настоящаго иуня в 14 день в Москве, на Чистом Пруде, при дворе Его светлости князя Меншикова преславная церковь св. архангела Гавриила, Его княжою богатою рукою построеная чрез многая лета, и архитектурным с прочими высокими художествы во удивление многим иностранным украшенная, в малы часы нечаянно обнажилася своего украшения и доброты, а имянно сице: во 2 часе по полудни наступила великая туча с зелным вихром и испустила из себя со страшным громом перун (или просто рещи стрелку), который утрафил в самое яблоко верхнее (на чем стоял образ архангела), от чего оное яблоко, запалено, горело по малу, не мал час тихо. Потом огнь оный начал внутри на низ опускатися к часовому кругу или месту, а понеже за высотою и неудобством места народу отнимати было не можно, объемши же той пламень кантору и все место часовое, розлился по всему спицеру и опустил колокола великия и с часовым валом на первые своды, которые от тягости проломясь опустились со всею матернею на другие, ноте и наипаче от сугубыя ваги и от огня не могли устоять, внезапно с великим громом на самый исподь провалились. И подавили всех в той час прилучившихся в церкви не малое число народа, паче ж военных людей ко отниманию от огня утвари церковной учрежденных; а при том сводов и всего, что сверху на низ обвалилось, пламень, не имея себе в церкви пространства, со зелною яростию в двери и в окна нечаянно изскочив, опалил немало около церкви в ограде стоящих. И тако сие толь прекрасное и многоиждивное здание, со упованием долголетняго пребывания построеное, изволением вышняго в малы часы вся красоты лишилось со жалостным видением на оное зрящих».

Ту самую икону Пресвятой Богородицы, ради которой и затевалось строительство новой церкви, удалось спасти. Но она пропала в 1727 году, когда Меншикова отправили в ссылку. Церковь Архангела Гавриила после пожара почти полвека оставалась в изуродованном виде. Рассказывали, что в ней служили самую короткую пасхальную службу в Москве: протопить высоченное помещение было невозможно, а выстоять полное богослужение по весеннему холоду не отваживался никто, ни священники, ни миряне.

А полвека спустя так получилось, что вокруг церкви Архангела Гавриила поселилось и обитало очень много масонов. Неподалёку, в Петроверигском переулке, находился дом известного масона И. В. Лопухина, где была оборудована подпольная типография, печатавшая исключительно масонские книги. Совсем рядом книгоиздателем и масоном Н. И. Новиковым был куплен дом для созданного им «Дружеского ученого общества»; в этом доме было устроено своеобразное масонское общежитие. Здесь одновременно жили видные масоны из окружения Новикова: профессор Московского университета И.Г. Шварц, правитель канцелярии московского генерал-губернатора С. И. Гамалея, А. М. Кутузов, а также молодой литератор из провинции Н. И. Карамзин. Масоном был именитый богач генерал-поручик П. И. Юшков, для которого архитектор В. И. Баженов построил на Мясницкой громадный дом.

И вот на средства известного московского масона Гавриила Измайлова в 1773 — 1779 годах церковь была восстановлена. Вместо верхнего яруса со шпилем сделали новый купол в стиле барокко, увенчанный главкой в форме золотой еловой шишки. Скульптуры по углам нижнего восьмерика заменили декоративными белокаменными вазами. Окна сводов замостили кирпичом, из-за чего стало невозможным подвесить там колокола. Стены храма украсили масонскими символами и надписями, которые просуществовали там вплоть до 1861 года.

Обратите внимание на декор заднего фасада и на витые колонны!

А теперь ещё раз сравните с тем, что было при Меншикове:

В 1941 году башня была повреждена немецкой авиацией. Но в 1949 году церковь отреставрировали, восстановив главы из подлинных сохранившихся деталей.

Вот ещё три очень содержательных статьи про Меншикову башню:

"Меншикова башня-1" и "Меншикова башня-2" Дениса Дроздова;

"Самая высокая башня города" Олега Фочкина;

"МЕНШИКОВА БАШНЯ" В. И. Новикова.