Про исторические заблуждения и меланин

Автор: Андрей ОреховМногие сильно возмущались, когда выяснилось, что в британском мини-сериале про Анну Болейн (которая вторая жена Генриха VIII) на главную роль назначили чернокожую актрису - дескать, толерантность толерантностью, но перегибать-то не надо - она же была белой! Но последнее как раз уже стоит под большим вопросом. Ниже расскажу почему.

На самом деле, только относительно недавно историкам совместно с археологами в результате кропотливой работы удалось доподлинно установить, что кожа жителей Европы, начиная примерно с 15 века, начала становиться гораздо темнее, нежели было принято считать раньше. Сопоставив факты, учёные пришли к выводу, что причиной данного феномена стал Малый ледниковый период, наступивший незадолго до этого.

Всё дело в том, что ставшие более суровыми и продолжительными зимы, особенно в Северной Европе, вызвали повышенный расход дров для обогрева жилищ, что, в свою очередь лавинообразно увеличило выброс углекислого газа в атмосферу. Именно по этой причине уже к середине 14 века над Северной Европой образовалась так называемая Средневековая Малая Озоновая Дыра.

В результате, резкое увеличение ультрафиолетового излучения, которому подверглись европейцы, спровоцировало у них в организме усиленную выработку меланина в качестве защитного механизма. И не более, чем через сто лет после наступления Малого ледникового периода, европейцы начали стремительно смуглеть. А уже к 16 веку английского пейзанина, ганзейского купца, или скандинавского наёмника, проводивших достаточно много времени под открытым небом, было сложно отличить от араба или мавра.

Малоизвестный факт: именно смуглый цвет кожи тогдашних европейцев сыграл ключевую роль в Венской битве в 1683 году - солдатам гарнизона осаждённой Вены удалось совершить дерзкую вылазку в турецкий лагерь, и прикинувшись турками, напоить противника сидром и шнапсом. В итоге, к утру дисциплина и боеготовность турецких войск были полностью подорваны, и стратегический план битвы Мустафа-паши пошёл прахом.

Теперь уже очевидно, что к окончанию Малого ледникового периода и началу потепления климата, стал, соответственно, сокращаться и выброс углекислого газа. Природа восстановилась, Средневековая Малая Озоновая Дыра бесследно исчезла, и, как ни странно, даже начало Индустриальной революции не вызвало нового её появления. Над этим фактом учёные, главным образом, из Великобритании, всё ещё ломают головы.

Пока что наиболее вероятной гипотезой является антропогенный фактор. Ведь похолодание в Средневековой Европе удивительным образом совпало с развитием книгопечатания и типографского дела. Ввиду особенностей технологии, для производства целлюлозы в ход шли наименее смолистые и маслянистые породы деревьев. Соответственно,

искусственный отбор обусловил то, что для производства дров оставались только хвойные породы, и лиственные деревья со слишком большим содержанием дёгтя, которые и давали максимальный выброс углекислого газа при сгорании.

Что касается того, что смуглость средневековых европейцев стала для нас открытием, то всё объясняется достаточно просто. Во-первых, усиление пигментации происходило постепенно, и примерно одинаково для всех, поэтому эти изменения были не заметны для рядового обывателя. Выделялись только представители аристократии, которые, за исключением войн, турниров и охот, проводили на открытом воздухе не очень много времени. Именно по этой причине бледная кожа стала считаться признаком высокого происхождения - порой, какого-нибудь барона и его пейзан можно было принять за представителей абсолютно разных этносов.

Во-вторых, поскольку эти изменения, по большей части, оставались незамеченными, то в письменных источниках они упоминаются крайне редко, что и послужило источником заблуждения о том, что цвет кожи европейцев всегда оставался неизменным. В основном, только косвенные упоминания и анализ на основе экстраполяции помогают использовать летописи, домовые и церковные книги, и, отчасти, художественную литературу того времени в качестве подтверждений. Неоспоримым доказательством могут служить только наглядные изображения людей. Гравюры, по причине монохромности, сразу отметаются. Для исследования тут подходит только живопись, фрески, и витражи. Но возникает логичный вопрос - почему же на большинстве изображений того времени европейцы имеют привычный для нас цвет кожи? И тут мы подходим к самому главному.

Как оказалось, пигмент для коричневых оттенков, использовавшийся в то время, в большинстве случаев изготовлялся из Камелии Бесплодной, дикорастущего растения семейства лилейных, ныне почти исчезнувшего. И особенность химических процессов в этом пигменте состоит в том, что под действием кислорода и ультрафиолетового излучения, он начинает бледнеть уже через каких-то 100-150 лет. Эти изменения незаметны для человеческого глаза даже за несколько десятков лет, но за 3-4 века, прошедшие с написания главных шедевров эпохи Ренессанса, по которым мы и могли бы с достаточной достоверностью судить о людях того времени, физико-химические процессы сделали своё дело - уже к тому моменту, когда появилась цветная фотография, люди на этих картинах стали выглядеть так же, как и современные европейцы. И только сейчас, после долгих лет заблуждений, мы, наконец, можем понять как на самом деле выглядели наши предки!

Таким образом, мы подходим к пониманию того, что чернокожая актриса в роли Анны Болейн вполне соответствует историческому антуражу. Ну ладно, с оттенком, может быть, слегка переборщили. Но что же её теперь, в отбеливатель макать, что ли? Не по-людски это!

Я надеюсь, что все, кто осилил до этого места, поняли, что я сейчас толкнул дичайшую хуиту. Но, между прочим, так и делается фолк-хистори, от Фоменко с Носовским до упоительных историй ютуб-блогеров про лазерные резаки у ацтеков и ядерную войну в 18-19 веке. Всё по заветам дедушки Геббельса - берём несколько реальных фактов, остальное высасываем из пальца, причёсываем до нужной формы, и сельвупле - историческая концепция на коленке готова.

Критическое мышление и умение пользоваться поисковиками это именно то, что позволит быть относительно успешным человеком в этом безрадостном будущем.

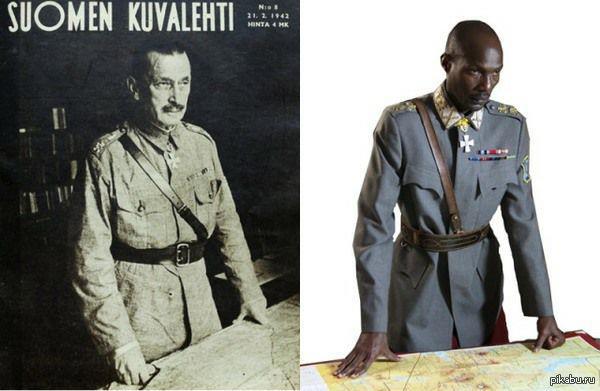

Что касается самой тенденции пихать по толерантной разнарядке на главные роли в художественных фильмах представителей угнетённых меньшинств, причём вне зависимости от исторического контекста, сценария, и здравого смысла, то тут мой запас сарказма кончился где-то на афро-Маннергейме.