На штурм

Автор: Евгений КрасВеликая Отечественная война. Сколько всего пришлось штурмовать… просто кошмар! В целом процесс понятен – бомбёжка, артобстрел, а дальше идёт в атаку пехота, стараясь с рекордной скоростью преодолеть «колючку», рвы, окопы и прочие препятствия, возведённые теми, кто обороняется. Только так есть шанс не попасть в списки потерь. Но тут возникает куча проблем. Например, ДОТы. Долговременная огневая точка – это очень общее название. ДОТы были разные и даже очень разные. Это могло быть земляное укрытие с пулемётом, а могло быть и что-то посложнее. Например, хитрющие и могучие укрытия французской «линии Мажино», или тяжёлый ДОТ крепостного типа, описанный в повести «Легенда о малом гарнизоне», в котором ДОТ состоял аж из пяти башен. В главной было установлено орудие калибра 100 мм, а в остальных стояли крупнокалиберные пулемёты. Штука мощная и штурмом такую взять очень непросто и очень недёшево. В повести немцам это удалось сделать только хитростью. Ну, а как с ними быть в реальности? Ведь героев Матросовых на все огневые точки не напасёшься, и живой боец в бою всё же полезнее мёртвого героя.

А на самом деле всё решает сила. Она была разной. Авиация. Летит много-много бомбардировщиков и сбрасывает много-много бомб. Чем больше, тем выше вероятность того, что какая-то бомба попадёт в нужное место… случайно, по сути. Правда есть пикирующие бомбардировщики, которые могут сбросить бомбу намного точнее. Но для этого нужен хорошо подготовленный самолёт и пилот. Но всё равно вероятность невелика, потому что сбить его будет стараться очень много зенитчиков и истребителей. Штурмовик сбить сложно – он бронированный, но бомбы у него не очень крупные и для тяжёлых ДОТов такие могут оказаться слабоватыми. Остаётся артиллерия.

Можно подогнать системы залпового огня и накрыть… ага – накрывать придётся весь район, ведь даже в конце войны такие системы высокой точностью не отличались, несмотря на постоянную работу в этом направлении инженеров, технологов. Несмотря на то, что для изготовления снарядов для них привлекались самые высококвалифицированные рабочие:

Остаётся ствольная артиллерия. Ей много раз предрекали конец, но она продолжала прочно стоять на своих позициях. Замечу, что и сейчас это продолжается.

С пушками в Красной Армии всё было неплохо в целом. То есть они у нас были очень даже неплохими, и их у нас было достаточно… в целом. Это так, но не бывает, чтобы всё было хорошо. Кое в чём всё же были и проблемы. У нас проблемой была артиллерия особой мощности. Такая нужна не на каждый случай и далеко не везде, но без неё тоже нельзя. Крупный калибр бывает нужен в разных ситуациях. Даже в обычном бою хороший точный выстрел тяжёлого орудия может в корне поменять ситуацию. Посмотрите, например, на вот это фото:

Оно сделано на позиции уничтоженной немецкой артиллерийской батареи под Кёнигсбергом. На это место попал всего один снаряд орудия особой мощности. На переднем плане воронка от этого осколочно-фугасного снаряда. А дальше видны вражеские орудия. Расчёта не видно. И куда он делся? Ага – сдуло, а кто остался в живых – разбежались, потому как не захотели ждать, когда прилетит ещё один снаряд. В сводке будет написано, что вражеская батарея «подавлена».

Для такого попадания нужна особая подготовка. Нужно точно знать координаты цели, нужно подтянуть на нужное место тяжёлое орудие, нужно подвести боеприпасы. А ещё нужно рассчитать прицел с учётом заряда, снаряда, температуры и влажности воздуха, скорости и направления ветра, износа ствола и прочего. Каждый шаг обходится очень недёшево. Каждый человек в расчёте такого орудия требует специальной подготовки. Поэтому такие орудия никогда не делались в массовых количествах. Ведь такие пушки даже перевести на новую позицию – это уже сложная проблема. Иногда просто нерешаемая. Тут вопрос даже не о бездорожье или распутице, а вообще о способности дороги выдержать массу боевого средства. Масса – это очень серьёзно.

Например, сейчас очень много развелось любителей порассуждать о том, какие замечательные танки делали в Германии, какой чудесной и несокрушимой крепостью на гусеницах был «Тигр», а если «Королевский тигр», так это вообще чуть ли не венец инженерной мысли. Так вот – не венец. Это – ошибка на самом деле. Причём довольно грубая. Объяснять долго, поэтому просто покажу ещё один снимок:

Да, это немецкий город и немецкий танк на его улице. Тот самый «Королевский тигр». И причина такого бесславного конца «инженерного шедевра» до смешного проста – сначала он провалился в систему городской канализации, потому что был слишком тяжёлым, а потом его не смогли вытащить из этой ямы, потому что он был слишком тяжёлым. Правда есть отдельные спецы, которые утверждают, что он якобы попал в воронку от авиабомбы, но это чушь – просто взрыв от такой бомбы сильно повредил бы дома вокруг, а этого не наблюдается. К тому же есть второй снимок этого провала:

Здесь отлично видно, что яму танк проделал себе сам, своим собственным весом.

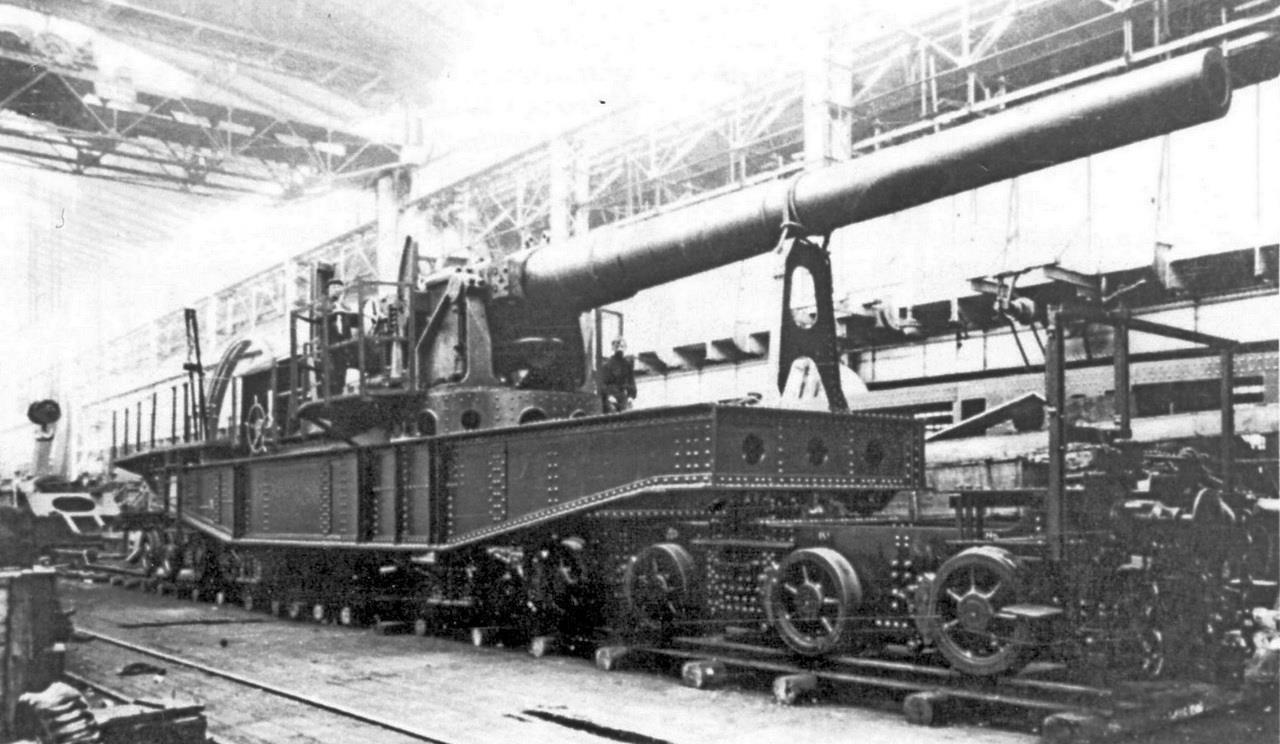

То же грозит при транспортировке и орудиям особой мощности – они ещё тяжелее. Поэтому их часто приходилось перевозить по частям. Отдельно ствол:

Отдельно другие детали:

Вот перевозка ствола гаубицы Б-4:

Даже снаряды транспортировать было непросто. Они же тоже большие были:

Самое первое, в смысле самое крупнокалиберное орудие, находившееся на вооружении Красной Армии во время войны – это опытная морская пушка Б-37 калибра 406 мм. Она осталась в наследство от так и не построенного линейного корабля «Советский Союз». Перед войной её для испытаний смонтировали на специально разработанной стационарной установке МП-10. Чтобы вы могли оценить объём работы по проектированию таких орудий, могу просто перечислить часть тех, кто этим занимался. Начали не на пустом месте. Проектировать корабельную пушку калибра 406 мм начали ещё до революции, потом граждане временно переключились на разрешение внутренних государственных проблем, и к пушке вернулись уже в 30-х годах. Ствол спроектировал М.Я. Крупчатников, затвор с казенником и уравновешивающий механизм – Г. Волосатов, лейнер пушки разработали в НИИ-13, люльку с противооткатным механизмом – КБ Ленинградского Металлического завода, снаряды проектировали в Ленинградский филиале НИИ-24, взрыватели к ним – в ЦКБ-22, порох создавался в НИИ-6 НКБ. Всем этим руководил профессор Евгений Георгиевич Рудяк.

Кому интересно – «лейнер» это не пароход и не самолёт, а внутренняя, съёмная часть ствола с нарезами, а «люлька» была предназначена совсем не для младенца… ну, это всё долго рассказывать.

Короче – серьёзное орудие. Его расчёт состоял аж из 100 человек (хотя это далеко не рекорд – немецкую «Дору» калибра 800 мм обслуживали 500 человек). Чтобы оценить размеры орудия, можно взглянуть на вот это фото:

Здесь пушка в цеху, а слева от неё стоит гаубица Б-4 калибра 203 мм.

Когда грянула война, пушку эвакуировать не решились – слишком сложно. Вместо этого её в авральном порядке установили на вращающееся основание для ведения огня по всему горизонту, а точнее – за горизонт, ведь дальность стрельбы у пушки была более 45 км. Кроме того, ей усилили бронирование. Установка стала выглядеть вот так:

Понятное дело, что такой здоровенный «сарай» противник мог легко обнаружить с воздуха, поэтому построили маскировку. Получился довольно банальный особнячок:

Вместе с ней на испытательном полигоне находились два орудия калибра 305 мм ещё царской постройки и одно орудие калибра 356 мм. Все вместе это стало называться батареей №1 Научно-исследовательского морского артиллерийского полигона, которая стала самой дальнобойной и мощной в осажденном Ленинграде. Командовал ей воентехник второго ранга А. П. Кухарчук. Именно он скомандовал «Пли!» 29 августа 1941 года. В результате обстрела танковая колонная немцев была рассеяна. Наступление сорвано.

Каждый выстрел тщательно рассчитывался, ведь местоположение орудия могли засечь. К началу 1942 года снаряды калибра 406 мм и массой 1108 кг кончились, а это тоже был штучный товар. Тогда в условиях блокады Ленинградскими заводами было изготовлено 23 снаряда, а в 1943 году ещё 88 штук. Всего с 1941 по 1944 год пушка выстрелила 185 раз (историк Валерий Лукин), так что несмотря на то, что она сейчас вроде бы является частью музейной экспозиции, но, случись чего, может не раз пальнуть – ресурс далеко не исчерпан. Думаю, что и для вот этого дореволюционного музейного экспоната калибра 305 мм снаряды где-то припрятаны:

Ведь «Закрома Родины» настежь никогда не открываются. Кто ж разберёт, что там ещё есть. А, между прочим, артиллерийским снарядам системы РЭБ не страшны…

Скажите, что 185 выстрелов – это мало? Фото позиции немецкой артбатареи я показал. А по ней попал снаряд куда меньше тонны. Представьте себе, что будет, если по вот этой толпе техники попадёт снаряд от Б-37:

В отчёте сухо напишут, что танковый полк «рассеян», а намечавшаяся атака сорвана, потому как одного осколка хватит, чтобы средний танк вывести из строя, а если рядом ударит, то его не один раз в воздухе перевернёт.

В ходе операции «Искра» пушка выстрелила 33 раза. Обстреливались важнейшие опорные пункты противника, которые после обстрела перестали существовать. Среди них чаще всего называют Дубровскую ГРЭС, опорный пункт около посёлка Невдубстрой и высоту-укрепрайон 112.0. В ходе Выборгской операции орудие разрушило огневые точки противника в районе станции Белоостров, дорогу. Немцы были вынуждены бросить уцелевшие после обстрела три артиллерийские батареи.

Кроме этих орудий на вооружении Красной Армии находились башенные и открытые артиллерийские стационарные установки калибров 305, 356 мм типа вот такой БМ-2-12:

Эта была создана на Ленинградском металлическом заводе в период с 1925 по 1939 годы. Было построено 14 установок, которые установили под Ленинградом, Севастополем, Усть-Двинске и Владивостоке.

Но всё же главная победа артсистем особой мощности под Ленинградом была в другом. Сначала евробанда не решилась атаковать Ленинград с воды, а потом не смогла разрушить город, находящийся в зоне поражения полевых орудий. Все силы немцев уходили на контрбатарейную борьбу… которую евробанда с треском провалила в конце концов.

Ещё один тип артустановок особой мощности – железнодорожные. Их тоже было несколько. Самые известные – ТМ-1-14 калибра 356 мм, ТМ-2-12 и ТМ-3-12 калибра 305 мм.

ТМ-1-14 использовали артустановки от крейсера «Измаил». Могла вести круговой обстрел. Масса фугасного снаряда – 747,8 кг, дальнобойного – 512, 5 кг; дальность стрельбы фугасным снарядом – 31 км, дальнобойным – 53 км. Установка имела собственный двигатель и могла перемещаться со скоростью до 25 км в час. Всего построили 6 штук:

ТМ-2-12 изготовили из орудийных станков старых черноморских броненосцев и сохранившихся запасных стволов производства фирмы «Vicker» (Англия). Масса фугасного снаряда – 471 кг, дальнобойного – 314 кг; дальность стрельбы фугасным – 26 км, дальнобойным – 30 км, расчёт – 50 человек.

ТМ-3-12 была сделана из пушек, приготовленных для строительства линейных крейсеров. Строительство велось на Николаевском заводе им. Марти (бывший «Наваль») в 1939 году. Построили 3 установки. Установка имела раздвижные упоры, позволявшие ей стрелять на все 360 градусов. Масса снаряда – 470 кг, дальность выстрела – 46 км, расчёт – 50 чел. Вот одна такая установка:

Установки успели пострелять по «линии Манергейма» в финскую компанию, потом их переправили на остров Ханко, где они встретили Великую Отечественную. Во время боевых действий успели выпустить по евробанде около полутысячи снарядов. Эвакуировать их в 1942 году не смогли, поэтому решили уничтожить. Взорвали, сломали и утопили всё что смогли. Однако финны с немцами решили всё восстановить. Трудились до конца 1943 года, изготовили для них специальные снаряды для стрельбы в 52 км для того, чтобы доставать до Ленинграда. Преодолев все трудности это было сделано… как раз к моменту выхода Финляндии из войны. Постреляли финны из этих пушек не много. Все три установки вернулись боеготовыми в СССР и прослужили аж до 1961 года, когда тов. Хрущёв решил, что пушки никому не нужны. Однако они целы и сейчас. Все три стоят в музеях. На всякий случай.

Для прикрытия огня тяжёлых артустановок привлекались серьёзные средства. Вместе с ними открывали огонь орудия А-19 калибра 122 мм, гаубицы-пушки МЛ-20, железнодорожные орудия калибра 100-130 мм, использовались имитационные взрывпакеты. После выстрела платформы откатывались на другие позиции сократив штатные сроки подготовки и сворачивания с получаса до пары минут. Противник применял все средства обнаружения, обмен информацией в режиме реального времени, но за всё время боёв ни одна установка не была повреждена ответным огнём.

Противник был очень серьёзным и намного превосходил Красную Армию в наборе сил и средств. На всём протяжении фронта евробандой только французских железнодорожных артсистем использовала больше сотни. Для обстрела Ленинграда самыми мощными французскими артсистемами были гаубицы калибра 520 мм, которые стреляли снарядами весом в 2 тонны. А с ними были ещё и несколько десятков немецких и чешских орудий калибром от 210 до 800 мм. С нашей стороны из железнодорожных им противостояли три ТМ-1-14 калибра 356 мм и двенадцать транспортёров ТМ-1-180 калибра 180 мм. За время войны к ним добавили четыре орудия калибра 152 мм, тридцать шесть калибра 130 мм, четыре калибра 120 мм… как видите силы, мягко говоря, не равны.

Железнодорожная артиллерия за время блокады уничтожила около сотни артиллерийских батарей, 84 танка, больше трёх сотен автомобилей, один железнодорожный эшелон, 4 моста, ДОТы, около сорока катеров, барж и транспортов.

Можно ещё написать и про оборону Севастополя… в другой раз.

Но это всё про оборону. Нужно всё же про штурм. Один из самых показательных – штурм Кёнигсберга. Немцы там такое построили – просто мрак! Толщина стен некоторых укреплений не пробивалась даже снарядами артиллерии особой мощности. Пробития наблюдались лишь в тех местах куда снаряды попадали по три (!) раза. Но самые тяжёлые артсистемы туда было не дотащить. Приходилось использовать только то, что дотащить было можно. Например, орудия марок Бр-17 и Бр-18, которые начали свой боевой путь ещё под Ленинградом.

Важность артиллерии особой мощности в Красной Армии хорошо понимали и старались, как могли. Вот только возможности промышленности особо развернуться не позволяли. Поэтому изыскивали другие возможности. Одной из них была Чехословакия, у которой тоже был опыт производства таких систем. Там фирме «Шкода» и заказали эту пару – пушку калибра 210 мм и гаубицу калибра 305 мм. Фирма изготавливала по одному образцу для испытаний, боеприпасы, принадлежности. Также Заказчику передавался комплект рабочей документации. Работа закипела. Первым делом в проекте кое-что поменяли по требованиям Заказчика, потом изготовили опытные образцы, отстреляли – всё нормально.

Серийно производить обе системы на заводе №221. Даже идиоту понятно, что у разных предприятий разные станки и для производства одного, даже важного изделия, никто новый завод строить не будет. Проще изменить конструкцию под имеющуюся технологию. Заодно решили модернизировать конструкцию. В результате всех трудов к началу войны на вооружении Красной Армии оказалось девять Бр-17 и три Бр-18. Они и приняли участие в штурме Кёнигсберга. Из гаубиц стреляли вообще не часто. Фугасные и бетонобойные снаряды для неё использовали только чехословацкого производства, а их было не много. До сегодняшнего дня дожили три пушки Бр-17 (вес снаряда – 135 кг, дальность выстрела – 30,3 км):

Сохранилась в музее также одна гаубица Бр-18 (вес снаряда – 330 кг, дальность выстрела – 16,5 км). Вот она:

В артиллерийском полку особой мощности было две Бр-17 и 6 пушек Бр-2 калибра 152 мм. Всего было четыре таких полка.

Бр-2 было отличным орудием с дальностью выстрела 25 км. Его спроектировали и построили в 1935 году. Всего на вооружении Красной Армии имелось 39 таких орудий:

Куда больше было гаубиц Б-4 калибра 203 мм, которую начали производить в 1937 году и до начала войны успели изготовить 1101 штуку. Именно эти орудия прозвали во время финской компании «Карельским скульптором», а во время Великой Отечественной «Кувалда Сталина». Согласитесь – заурядному оружию прозвища не дают. Действительно – стокилограммовые снаряды этого орудия наносили очень серьёзный ущерб. Немцы в 1941 году захватили 27 таких гаубиц и радостно поставили их на вооружение под названием 20,3 см HaubiUe 503 (г). Лафет для этих орудий был унифицирован с Бр-2:

Такой гусеничный лафет позволял намного успешнее буксировать по плохим дорогам. Кроме того, обычно гаубицу буксировали в разобранном виде, хотя допускалась буксировка и собранной гаубицы. Вот ещё мортира Бр-5 калибра 280 мм:

Естественно, что при штурме мощных немецких укреплений использовались все средства, которые оказались в распоряжении Красной Армии на тот момент. Например, захватили под Ленинградом вот такие мощные мортиры чехословацкого производства:

Так не пропадать же добру. Пусть этому самому добру и послужат – немного помогут вправить мозги авторам.

Использовалось и оружие дореволюционного периода. Ведь артиллерийские системы такого уровня стареют очень медленно. Поэтому во время штурма того же Кёнигсберга вполне органично в боевых порядках смотрелись вот такие 305-мм гаубицы образца 1915 года:

Можно посмотреть на более молодые гаубицы Бр-18 калибра 305 мм. Согласитесь – не очень-то они и отличаются.

В общем про пушки можно говорить бесконечно, поэтому прекращу с надеждой, что картинку начала штурма я показал. Теперь, собственно, про сам штурм. В сети найдётся достаточно вот таких фотографий лихих ребят, да ещё и с трофейными пистолетами-пулемётами:

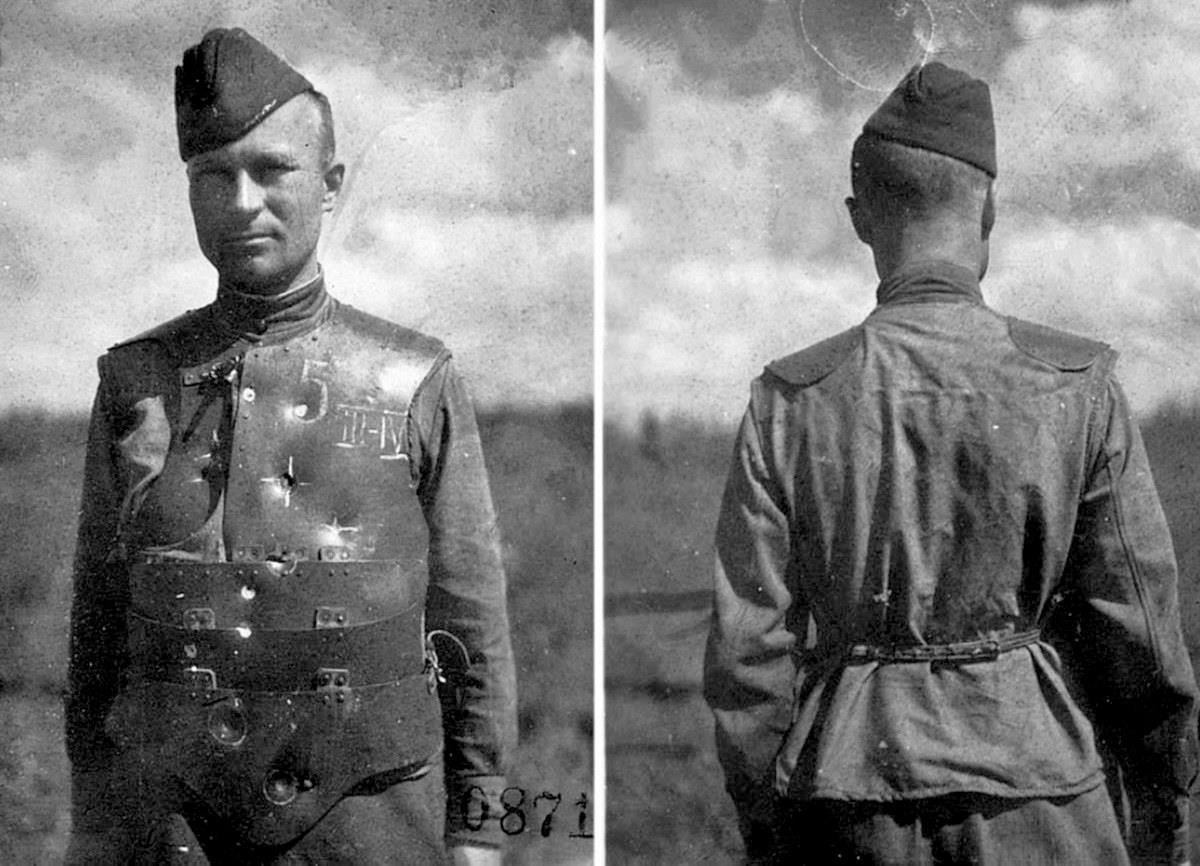

Действительно, так и было. Однако в особо проблемных случаях впереди шли совсем другие бойцы. И даже выглядели они заметно иначе:

Их называли «панцирниками», «панцирными солдатами» или за глаза «раками». Подразделения ШИСБ (штурмовая инженерно-сапёрная бригада) из этих бойцов начали создавать в 1943 году. И это были не просто бойцы, защищённые стальными нагрудниками. Туда брали не абы кого. Нужно было иметь отличную физическую подготовку, хорошее образование и быть не старше 42 лет. Потом начиналось обучение и тренировки. Владение различным огнестрельным и холодным оружием, включая шанцевый инструмент, рукопашный бой, взрывное дело и многое другое. Была и специализация. Это были те, кого сейчас называют «спецназом». На вооружении у них стояли пистолеты, ППШ, ППС, снайперские винтовки, ручные пулемёты и противотанковые ружья ПТРС и ПТРД. Позднее «панцирников» стали вооружать трофейными «фаустпатронами», которые Красная Армия захватывала в товарных количествах. Кроме того, различные гранаты и бутылки КС. Применяли и собак для поиска мин… Их готовили для штурма особо защищённых объектов.

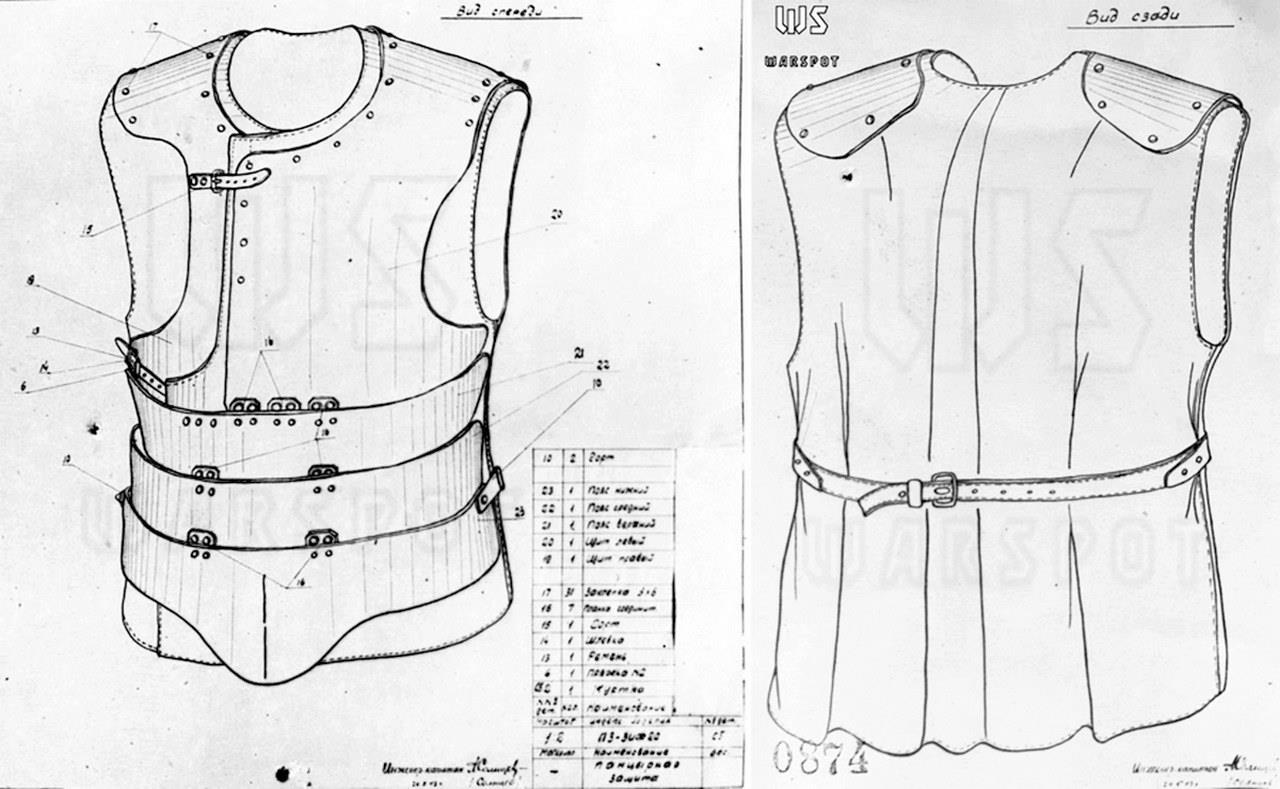

Главным внешним признаком этих бойцов обычно считают их стальные кирасы, но на самом деле это немного не так. Первые стальные нагрудники начали изготавливать для Красной Армии ещё в 1938 году. Производство начинали, прекращали, проектировали новые образцы. В настоящее время даже началась путаница с марками этих защитных средств. Делали из специальной стали разной толщины. Масса их тоже была разной и начиналась примерно от 3,5 кг. Вроде бы самым первым был пятисекционный марки СН-38. Вот так выглядела его общая конструкция на чертеже-схеме:

После изготовления первой опытной партии в 500 штук эти нагрудники вроде бы прошли испытания в финскую компанию, но это не точно. Во всяком случае массовое производство развёрнуто тогда не было. Про нагрудники вспомнили в блокадном Ленинграде. Подняли документацию, что-то изменили, поэкспериментировали с материалами, провели всесторонние испытания. Теперь он стал называться ПЗ-ЗИФ-20 (панцирь защитный, завод имени Фрунзе). Масса разных исполнений колебалась от 2,5 до 4 мм. Вот фото с испытаний:

Нагрудник обеспечивал защиту от пистолетных патронов, осколков, а на большой дистанции мог защитить и от винтовочной пули. Ими рекомендовали вооружать штурмовые подразделения, связистов. Всего было выпущено около 10 тысяч штук.

Ещё один вариант, прошедший испытания в финской компании – СН-39 (его вариант СНЩ-42). Данных о серийном производстве нет.

Зато известно о массовом производстве двухсекционного стального нагрудника, который в разных вариантах назывался СН-40 (толщина 2 мм), СН-40А (толщина 5,2 мм), СН-42, СН-2. Его производили до конца войны. Всего было выпущено не менее 15 тысяч штук. Под них обычно одевали фуфайку, которая снижала удар при попадании пули. Нагрудники постоянно совершенствовались и СН-42 уже держал пулю от немецкого карабина на дистанции около 200 метров.

Именно бойцы ШИСБов штурмовали то, что штурмовать было невозможно. Именно они прошли там, где было пройти невозможно. Пробивали стены взрывчаткой, стреляли, кололи ножами, выжигали огнемётами. Сапёрными лопатками выкорчёвывали скверну с нашей земли. Вот так:

Они шли и побеждали. Всмотритесь в глаза этих людей: