Дела Амурские…

Автор: Евгений КрасСобиратели фольклора когда-то записали песню-былину про это сражение (полный текст см. http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/kir/kir-168-.htm ). Начиналась она так:

Во Сибирской во украине,

Во Даурской стороне,

В Даурской стороне,

А на славной на Амуре-реке,

На устье Комары-реке

Казаки царя белова

Оне острог поставили,

Острог поставили,

Есак царю собрали…

Эту битву сейчас часто сравнивают с боем «спартанцев» с захватчиками в Фермопильском проходе, но разница всё же есть и серьёзная. Фэнтези про Леонида и его бойцов было придумано не ранее 17 века, а вот Онуфрий Степанов и его казаки существовали и сражались на самом деле. И, в отличии от литературного персонажа, победили!

Однако начать нужно очевидно не с них, а с другого человека. Именно он заварил всю эту кашу, с него всё началось. Ерофей Павлович Хабаров. На сегодняшний день место его рождения и его происхождение точно не известно. Говорят, что его родители были простыми крестьянами, но верится с трудом, когда пытаешься охватить взглядом историю его жизни. Слишком предприимчивый, слишком решительный, слишком властный и очень грамотный он был для простого крестьянина из богом забытой деревушки. Добавьте сюда организаторские способности. Словом, не зря в его честь назвали город.

Молодость Хабарова прошла не скучно. Он успел погулять по Сибирским просторам, завести несколько прибыльных предприятий, повздорить с местным воеводой в Мангазее Златокипящей, оказаться в остроге и потерять всё... крестьянин, да? Но Хабаров не успокоился, а устроил с местным представителем власти судебную тяжбу, которую таки выиграл! Однако хозяйство он всё же потерял и Хабаров решается на новое авантюрное дело – он отправляется на Амур-реку, а про те места в то время даже карт не было. Новый воевода под будущие барыши выделил Хабарову денег и тот, набрав команду из 70 человек, в 1648 году отправился из Якутского острога в Даурию.

Сейчас некоторые исследователи пытаются представить поход Хабарова как что-то типа бандитского рейда. Однако дела обстояли всё же несколько иначе. Воевода ведь не просто купец какой-то, он государственный интерес блюсти поставлен. Поэтому задачей Хабарова было не просто пушнину у местных умыкнуть, а поставить эти земли «под ясак», ну и всё описать соответственно, как положено. Так и написали: изучить географию, составить чертёж, описать народы, проживающие на этих землях. Само собой, что нужно устанавливать крепости, которые являлись бы оплотом власти в этих местах.

Главной проблемой оказалось то, что местные дауры и дючеры уже находились так или иначе в зависимости от создававших свою империю маньчжуров. Для них всё устаканилось, и они прекрасно понимали, что, уйдя под русского царя, спокойнее они себя чувствовать не будут, а местные князьки так и вообще могли легко потерять власть. Дело усложняли и местные промышленники, которые тоже не хотели терять свои доходы от торговли с даурами и дючерами. Маньжуры в этих местах опорных баз не имели и свою власть осуществляли набегами. Короче среди местных «мнения разделились». Началось внутреннее сопротивление новым властям. Хабаров уговаривал, но если не получалось, то действовал грубой силой. Многие местные начали разбегаться, а отряд Хабарова двигался вперёд. Вот фотографии тогда не было, но современные художники потерю вполне восполнили:

В 1650 году Хабаров получил подкрепление. Теперь у него стало около 200 человек. Он взял даурский городок Албазино и двинулся дальше, пробиваясь с боями сквозь даурские и дючерские отряды, захватывая заложников из местных. Это была демонстрация силы. Получалось неплохо. Большая часть населения стала переходить в российское подданство. По пути Хабаров составлял первую карту этих мест. Разумеется, он регулярно посылал в Якутск донесения о своих действиях. Маньжуры должны были среагировать на потерю данников и в 1652 году они напали крупными силами на Ачанский острог. Хабаров вынужден был отступить. Ему на помощь из Якутска был послан крупный отряд казаков с припасами и тремя пушками под началом Третьяка Чечигина, с которым он встретился в Хинганском ущелье. Чечигин сообщил Хабарову, что он выслал на поиск его отряда разведку во главе с Иваном Нагибой. Как-то они разминулись…

Между тем Хабаров знал от своей разведки, что маньчжуры собирают против них ещё более крупное войско и приказал объединённому отряду двигаться к Якутску. Но тут нашла коса на камень – казаки потребовали сначала отправиться на поиск разведчиков Ивана Нагибы. Хабаров им отказал. В результате чуть больше сотни казаков, махнув рукой на приказ начальника, отправились на поиски сами. А вот это уже было прощать никак нельзя – Хабаров рванулся вдогонку, догнал их в остроге, взял его и лидеров бунтовщиков велел нещадно бить батогами. Те затаились, но втихую накатали на командира челобитную с художественным описанием жестокости Хабарова. Что там было правдой, а что вымыслом – бог весть.

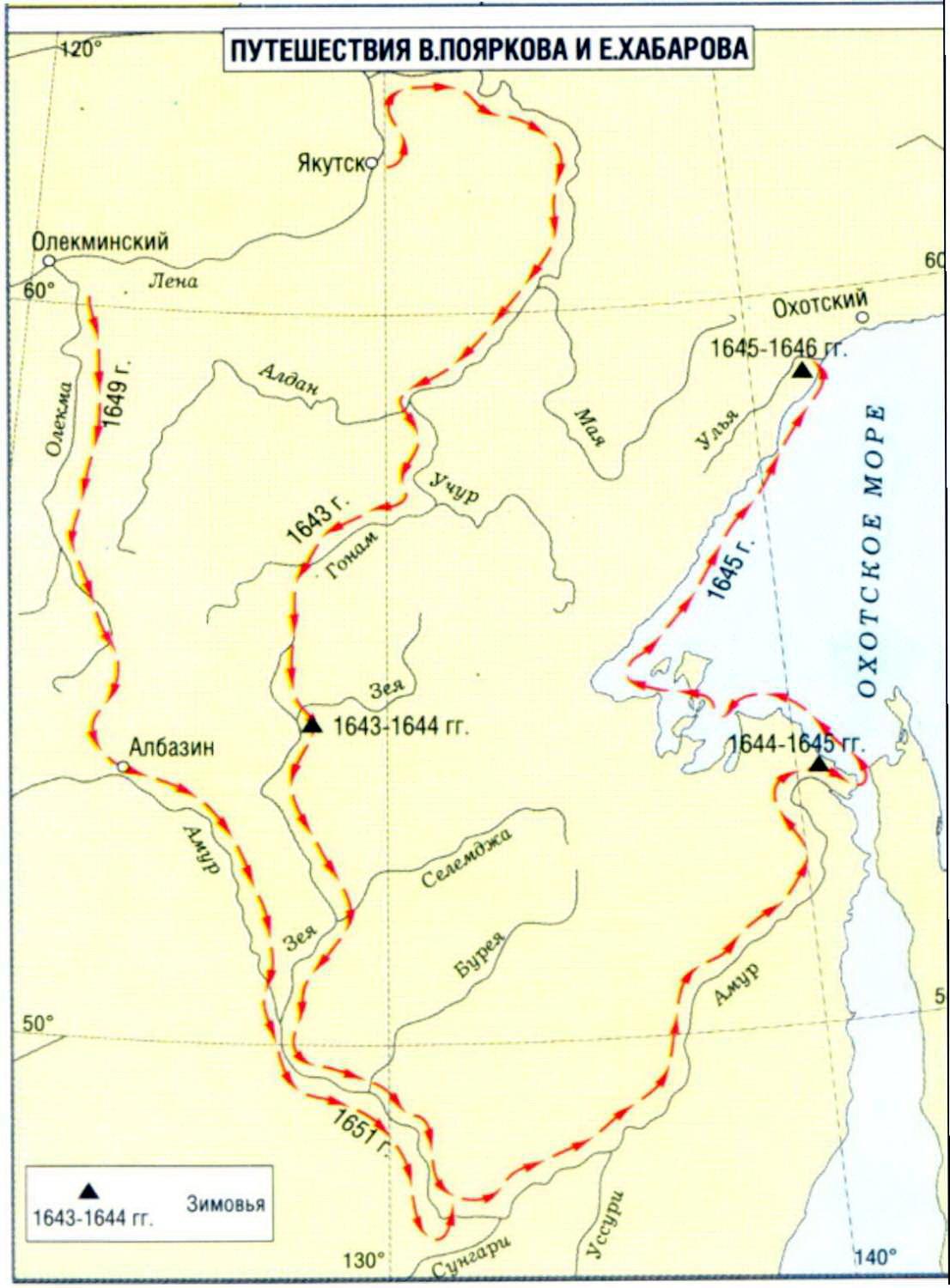

Но на донос Москва отреагировала. В острог прибыл дворянин Дмитрий Зиновьев для разбирательства дела Хабарова и проверки сведений от него. Жалобы бунтовщиков на Хабарова посыпались как из мешка. Зиновьев в этой ситуации не нашёл ничего лучшего, как оправдать бунтовщиков, взять атамана под стражу и отправить его в Москву. Однако искушённый в тяжбах Хабаров в столице сам накатал жалобу на действия Зиновьева. Разбираловка продолжилась. В результате в 1655 году все обвинения с Хабарова были сняты. Мало того, он получил звание сына боярского и должность. Он был отправлен в Усть-Кутск, который за несколько лет до этого сам же и основал, открыв там солеваренное предприятие. Теперь ему предстояло руководить всей Усть-Кутской волостью. Круг его странствий замкнулся. Вот, кстати, карта его походов в Приамурье:

Однако не закончилось дело, которое он начал в тех краях. Часть местного населения была настроена враждебно против новой власти, маньчжурская империя Цин для борьбы с казаками собирали силы. Как раз в это время они напали на Китай и появление русских в Приамурье им сильно не понравилось. Командовать отрядом казаков в конце лета 1653 года поставили «государева приказного человека новой Даурской земли» Онуфрия Степанова. О нём известно ещё меньше, чем о Хабарове.

Достоверно известно то, что он находился в отряде, посланном на помощь Хабарову, ему было около 30 лет, он был отличным рукопашным бойцом, хорошо знал пушечное дело. Потом выяснилось, что ещё отлично разбирался в вопросах тактики и фортификации. Вряд ли это было результатом высокого происхождения, но видимо он уже как-то отметился, ведь не стал бы государь лично переписываться с ничем не проявившим себя человеком. Соратники отмечали, что Онуфрий хорошо знал и самого Хабарова, а потому его место занял с большой неохотой.

Однако приказы не обсуждают, а исполняют, поэтому Степанов начал действовать быстро и решительно. Обстановка этого требовала. Местные, узнав об аресте страшного «Хабара», воодушевились и были готовы присоединиться к собиравшими силу маньчжурам. Для русских положение изменилось коренным образом. Ведь заявив свою власть над этими землями, они не только получили право собирать с них «ясак», но и взяли на себя ответственность по защите всех, кто на ней проживает.

А у Степанова было всего 500 бойцов с тремя пушками. Осенью 1653 года он отправляется в поход против тунгусоязычных дючеров, которые были родственниками маньчжуров. В своих отчётах он отмечает, что с дючерами «драки стоят частые». Это не есть ещё война, но недовольство местного населения налицо. Степанов на мелочи не отвлекается, а действует решительно. С частью сил (около 250 человек) летом 1654 года он неожиданно атакует укреплённый военный лагерь маньчжуров в устье реки Биры, в котором было около трёх тысяч солдат. Маньчжуры бросили свои суда и, несмотря на подавляющее численное превосходство, предпочли укрыться за земляным валом лагеря. Бойцы Степанова сжигают суда и пристань, и, прихватив с собой пленных и трофеи, на своих стругах уходят дальше. Лагерь он штурмовать не стал чтобы избежать лишних потерь. Маньчжуры, подождав пока казаки уплыли, спешно покинули лагерь и унесли ноги на юг. Степанов в отчёте сухо напишет: «тех богдойских ратных людей из стругов на берег выбили».

Однако он понял, что разворошил большое осиное гнездо и теперь следует ждать отлично вооружённых ещё более крупных сил. В его положении логичнее было бы укрепиться в уже хорошо подготовленном Албазине, но он не мог оставить без защиты уже захваченные земли с оседлым населением. В то же время принимать бой на открытой местности ему было нельзя – противник обладает подавляющем численным превосходством. Степанов уже достаточно изучил местность и принял другое решение. Он решил вообще не допустить переправы маньчжурского войска через Амур. А это удобнее всего можно было сделать всего в одном месте – там, где в Амур впадала небольшая речка Кумара. Это пониженное место между Большим и Малым Хинганом называли Хинганское горло. Ещё Хабаров заложил там небольшой острог. Именно там в ноябре 1654 года собрал в кулак все свои силы Степанов.

Острог, поставленный Хабаровым, был обычным бревенчатым частоколом со сторожевыми вышками. Он не мог быть достаточно надёжным заслоном для защиты от большого хорошо вооружённого войска и 510 казаков под командой Степанова берутся за строительство новой крепости. Сам Степанов описал его так: «Острог... был поставлен на валу стоячий, а по углам вывожены были быки... а круг того острожка копан ров... в сажень печатную, а ров в ширину две сажени, а круг того рва бит чеснок деревянный, а круг того чесноку деревянного бит чеснок железный стрельной опотайный. А в остроге были исподний и верхний бои, а внутрь острожной стены засыпали хрящом от пушечного боя ... да в острожке был срублен раскат, и с того раската били мы…».

Итак, деревянный чеснок – это просто колья, железный чеснок – это острые железные шипы, двойная деревянная стена с двумя рядами бойниц, с внутренней засыпкой и с двумя башнями. В центре стоит «раскат» (возвышенная площадка), на котором разместили пушки. Изнутри всё укреплено дополнительной засыпкой. Перед стеной ров глубиной около двух метров и шириной в 4 метра. Кстати, ров заканчивали копать уже когда ударили морозы. Всё очень мощно и надёжно.

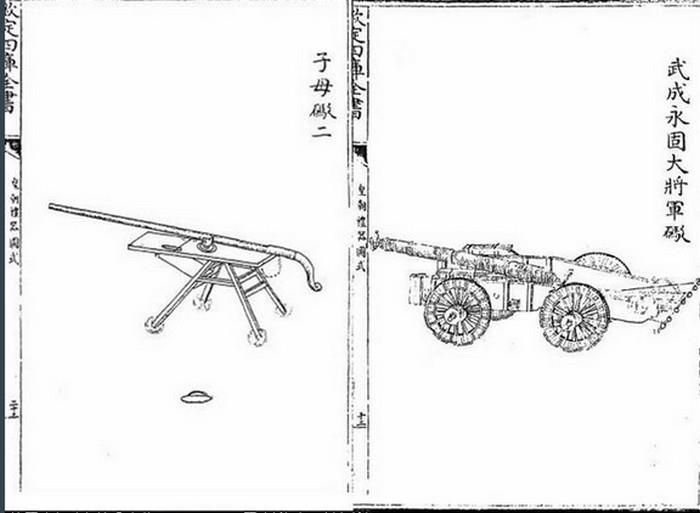

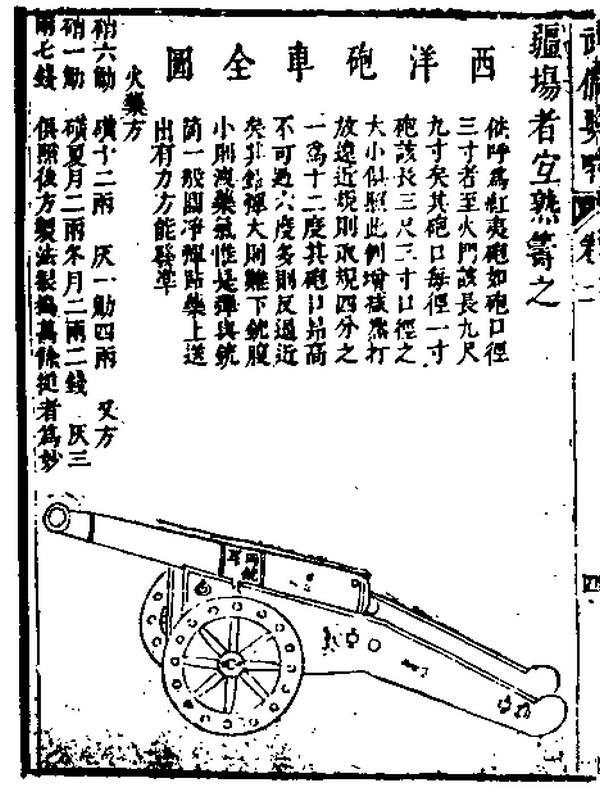

Но и противник под началом генерала Минъандали к бою подготовился основательно. У «богдойцев» были на вооружении фитильные ружья, которые по своим качествам не сильно уступали кремнёвым ружьям казаков, с собой они привезли также 15 пушек и множество специальных приспособлений для штурма крепостей (похоже, что разведка у них была на высоте). Имелись на вооружении у маньчжуров и ракеты (огненные стрелы), с помощью которых они хотели устроить пожар в крепости. Вот так выглядели их боевые порядки по их же изображениям:

Войско вошло в Хинганское горло в феврале 1655 года. К середине марта дошли до крепости. Маньчжурское войско генерала Минъандали – это 10 тысяч солдат. Кроме собственно маньчжуров, в него входили китайские подразделения под командой маньчжурских офицеров, даурские и дючерские команды под предводительством местных князей, а также монгольские конные дружины. Вся эта страсть по льду нагрянула под стены Кумарской крепости.

Появилось войско неожиданно настолько, что двадцать пять казаков не успели укрыться в крепости. Сейчас исследователи говорят, что они рубили лес, но народная память в былине сохранила другую причину нахождения казаков на реке:

Поутру рано-ранешонько

Равно двадцать пять человек

Выходили молодцы оне

На славну Амуру-реку

С неводочками шелковыми

Оне по рыбу свежею.

Несчастье сделалось

Над удалыми молодцы:

Из далеча из чиста поля,

Из раздолья широкова,

С хребта Шингальскова,

Из-за белова каменя,

Из-за ручья глубокова

Выкоталася знамечка,

Выкоталася знамечко большее;

А знамя за знамем идет,

А рота за ротами валит,

Идет боидоской князец,

Он со силою поганою,

Со силою поганою

Ко острогу Комарскому.

Мне народная версия кажется более логичной, чем версия про лесорубов. Во-первых, Степанов не мог пропустить наличие леса в зоне обстрела, во-вторых, крепость к тому времени была уже построена и дрова на зиму ещё с осени заготавливают. Так чего на реке делать лесорубам? Поэтому я и думаю, что ребята рыбу ловили.

Видимо их захватили конные передовые монгольские подразделения. Замешательство казаков длилось недолго – залп из ружей и вылазка для спасения попавших в беду казаков. Противник частью был уничтожен, а частью разбежался, но всё же казаки спасти товарищей не успели:

Отрезали у казаков

Ретиво серце с печенью,

Полонили молодцов

Двадцать пять человек

С неводочки шелковоми

И с рыбою свежею.

Сначала генерал Минъандали попытался просто перебить казаков без боя. Началось обычное восточное враньё:

Кричит боидоской князец

Ко острогу Комарскому:

«А сдайтеся, казаки,

Из острогу Комарскова!

А и буду вас жаловать

Златом-серебром

Да и женски прелестными,

А женски прелестными,

И душами красны[ми] девиц[ами]».

Ну, так кто ж ему поверит – люди собрались опытные. Началась битва. Сначала как положено – обстрел. Здесь опять не совсем понятно, почему, но имеются сейчас любители порассуждать о том, что пушки у маньчжуров были какие-то совсем не пушечные, и стреляли они чем-то не страшнее пареной репы. Против этой версии имеются сохранившиеся описания и образцы оружия маньчжурского войска того времени. Вот страничка с пушками:

А вот ещё одна страничка с картинкой из другого трактата:

А вот и музейный экспонат. Такая малая пушка называлась «сидящий тигр»:

Но скорее всего имел на вооружении «боидоской князец» образцы и более крупного калибра. Ведь он шёл штурмовать крепость, а не на зайцев охотится. Например, вот такая пушка-двустволка:

Вот ещё одна, очень похожая, в походном положении с зарядным «передком»:

Возможно было у них что-то типа вот такой пушки:

Рядовые бойцы маньчжуров выглядели примерно вот так:

Генералу нужно было спешить – ведь приближался апрель, а значит скоро растает лёд, который тяжёлого военного войска не выдержит, и тогда всей операции придёт конец. Сейчас можно встретить разные описания битвы разной степени и достоверности проработок деталей. Сказать, как всё было на самом деле, вряд ли кто сможет. По одной из версий дело было так. Сначала обстрел крепости вёлся с большой дистанции до 23 марта, но никакого ущерба крепость не понесла, если не считать того, что казаки собрали внутри крепости 350 ядер. На следующий день терпению Минъандали пришёл конец, и он велел подтащить пушки поближе к стенам и отдал приказ идти на штурм. Пехота бросилась вперёд, поколола ноги о железные шипы, понесла тяжёлые потери от огня в упор (промазать по толпе, собравшейся у кольев, было очень трудно), но даже к стенам подойти не смогла.

Генерал потерял остатки терпения и послал на штурм всех, кто был под руками. Получилось ещё хуже. Подразделения перемешались, первые линии падали под огнём, оставшиеся в живых пытались бежать назад, но их не пускали задние ряды. Все подразделения перемешались, возникла давка, о каком-то управлении штурмом можно было не мечтать. Степанов не мог пропустить такой выгодный момент – открылись ворота, и казаки бросились в атаку. Среди нападавших началась настоящая паника. Вопя на разных языках, солдаты маньчжурского войска бросились бежать, сминая на пути тех, кто пытался сражаться. Казаки прорубили в этом неорганизованном стаде дорогу до самого укреплённого лагеря противника, ворвались в него и принялись уничтожать «приступные мудрости» маньчжуров. На обратном пути прихватили с собой две пушки и пленных. Остальное подожгли.

После этой мясорубки генерал Минъандали попыток штурмовать крепость уже не предпринимал. Видимо опасался, что его изрядно поредевшее разноязыкое войско может его неправильно понять. Так, не предпринимая никаких активных действий, маньчжуры простояли под стенами до 3 апреля.

То, что произошло на следующий день, невольно наталкивает на мысль, что Степанов далеко не все свои действия описывал подробно, иначе поведение маньчжурского войска выглядит по меньшей мере странно. То есть понятно, что с припасами у нападавших было плохо и обстоятельства попытки штурма совсем недвусмысленно указывали имперскому войску путь на юг. Но даже уйти можно по-разному. А вот тут возникла загадка. Маньчжуры перед уходом не только уничтожили то, что осталось от их осадных приспособлений, но и «пометали... в воду» свою «куяшную одежду», то есть – тяжёлые и дорогие доспехи. Мало того, вошедшим в опустевший лагерь казакам достались в качестве трофеев 30 пудов пороха и 730 неиспользованных ядер для пушек! Но ведь несмотря на все потери, маньчжуры всё ещё имели подавляющий перевес в численности.

В связи с этим у многих современных исследователей возникла мысль, что, оставив порох и ядра в лагере, маньчжуры попросту откупились от казаков, чтобы их не преследовали. Это могло быть следствием каких-то чисто партизанских операций казаков, проводившихся за время после штурма. Или же была ещё одна вылазка, в результате которой войска маньчжуров просто разбежались, побросав всё снаряжение. Тогда осадные приспособления казаки уничтожили за ненадобностью, а вот порох и ядра оставили себе – пригодятся. Ведь война совсем не закончена. Она только начиналась.

Весть о разгроме маньчжурского войска под стенами маленькой крепости сильно подпортила репутацию всей их армии. Поэтому сами маньчжуры попытались, как смогли, уменьшить «информационный ущерб». По их версии десятитысячное войско ушло просто потому, что у них провизия кончилась. Ну, как в басне «Лиса и виноград», типа не больно то и хотелось брать эту крепость. Тем не менее следующие тридцать лет никаких активных решительных действий империя Цин в этом регионе не предпринимала. Хотя отдельные набеговые операции проводились. Во время одного из таких боёв в 1658 году попал в засаду с небольшим подразделением и герой Кумарской битвы – Онуфрий Степанов. Это был его последний бой.

Но главное дело своей жизни Степанов уже сделал тогда. Ещё долго потом русские дипломаты поминали южанам эту битву, когда те становились слишком смелыми в своих высказываниях.

Вспомните про Онуфрия Степанова и других героев прошлого при случае, ведь это именно они создали нашу страну…