Неугомонный русский гений

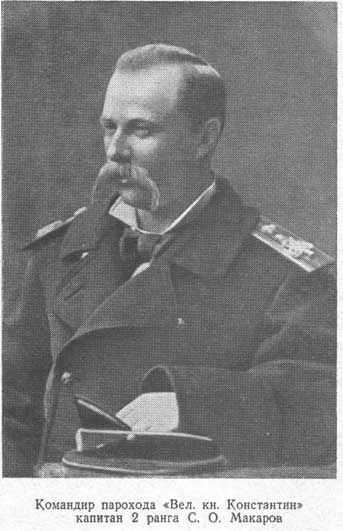

Автор: Виктор ШипуновВсем привет. Начну с известного моим постоянным читателям памятника Адмиралу Степану Осиповичу Макарову в Кронштадте комендантом которого он являлся перед Русско-Японской войной.

Недавно общаясь в чате, я вдруг понял, насколько неважно наш народ знает собственную историю. Речь шла о Адмирале Макарове. Вот одна из страниц этой истории.

"Если в море встретите судно слабее себя - атакуйте, равное себе - атакуйте, сильнее себя, все рано атакуйте" адмирал Макаров.

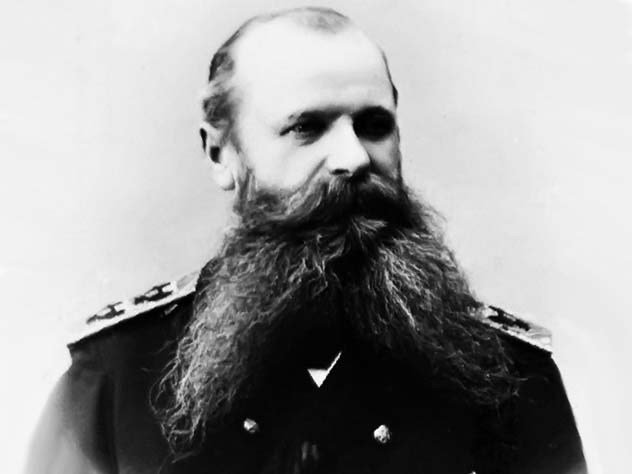

Степан Осипович Макаров прожил чрезвычайно яркую жизнь, оставив после себя обширное военно-прикладное, океанографическое, техническое и прочее научное наследство. Его военно-морские, полярные, океанографические и кораблестроительные исследования способствовали быстрому развитию отечественного флота, в течение считанных десятилетий превратившегося в серьезную силу, с которой не могли не считаться противники.

Его энергетике мог позавидовать любой представитель российского Генштаба, предпочитавшего держать Макарова вдали от столиц. Он кардинально отличался от традиционного генералитета того времени, предпочитая проводить время не в рабочем кабинете или каюте, а на капитанском мостике. О любви к нему со стороны простых моряков ходили легенды, а его подчиненный Александр Ливен, командовавший в 1904-1905 годах крейсером «Диана», написал о Макарове коротко и емко: «Неугомонный русский гений»

Именно будущий адмирал Макаров создал русскую семафорную азбуку, был пионером в использовании ледоколов и автором проекта ледокола Ермак, разработал стратегию ведения морской минной войны и спроектировал первые корабли-торпедоносцы, которые в то время назывались миноносцами. По парадоксальному стечению обстоятельств его смерть наступила в результате подрыва флагманского корабля «Петропавловск» на японской мине, установленной по им же разработанным правилам.

Жизнь – морю, честь – Родине

Родился Степан Макаров 27 декабря 1848 года в семье морского офицера. Он ни минуты не задумывался о своем будущем, еще в детстве решив посвятить свою жизнь защите морских рубежей страны.

Уже в 1865 году Степан с успехом окончил готовившее флотских штурманов мореходное училище Николаевска-на-Амуре и был зачислен в экипаж парусного корвета «Варяг», ставшего предшественником легендарного крейсера.

Парусный корвет «Варяг».

Через год в авторитетнейшем издании того времени «Морском сборнике» была опубликована первая статья молодого офицера, носившая название «Инструмент Адкинса для определения девиации на море».

В 1870 году Степан Макаров предложил принципиально новый способ сохранения живучести корабля, получившего пробоину. Его идея с использованием специального пластыря была высоко оценена, а сам принцип используется до сегодняшнего дня. Он же создал теорию непотопляемости судна.

Автор стратегии ведения минной войны

Молодой офицер был активным сторонником ведения минной войны и использования быстроходных судов, способных устанавливать донные мины дистанционного контакта. Появление торпед, которые в то время назывались самоходными минами, навело Макарова на мысль о необходимости строительства торпедоносцев.

В 1877-1878 годах в ходе русско-турецкой войны ему удалось добиться разрешения на превращение корабля «Великий князь Константин» в первый российский миноносец (торпедоносец по современной классификации).

Но не торпедами едиными – именно Степану Макарову было доверено руководить строительством первого российского ледокола «Ермак», на капитанском мостике которого он в 1901 году пробился к Земле Франца Иосифа.

Первый российский ледокол «Ермак».

Научная деятельность Макарова.

В 1880 г. награжден Малой золотой медалью Русского Географического общества

В 1881 провел гидрологические исследования в Босфорском проливе и в 1885 опубликовал труд «Об обмене вод Черного и Средиземного морей», удостоенный премии Академии наук.

В 1886—1889 Макаров совершил кругосветное плавание, командуя корветом «Витязь», провел широкие океанографические исследования, обобщенные им в капитальном труде «Витязь» и Тихий океан", отмеченном премией Академии наук. Сконструировал один из первых надёжных батометров (прибор для взятия проб воды в научных целях), который учитывал конструктивные недостатки других существовавших к тому времени приборов. Батометр Макарова имел высоту 61 см, диаметр 15 см и был обшит снаружи войлоком и парусиной

В 1896 Макаров был произведен в вице-адмиралы.

В 1897 выдвинул идею исследования Арктики при помощи ледоколов. По его проекту был построен первый мощный ледокол «Ермак», на котором он дважды ходил среди льдов у берегов Новой Земли и Земли Франца-Иосифа, описав экспедицию в кн. «Ермак» во льдах", до сих пор не потерявшей значимости.

Исполняющий должность главного инспектора морской артиллерии (1891—1894). На этом посту он изобрёл новые наконечники к бронебойным снарядам (т. н. «макаровские колпачки»), которые, однако, были внедрены в практику русского флота лишь после его смерти. Они представляли собой наконечник из мягкой нелегированной стали, которая сплющивалась при ударе, одновременно заставляя твердый верхний слой брони трескаться. Вслед за этим твёрдая основная часть бронебойного снаряда легко пробивала нижние слои брони — значительно менее твердые. «Колпачки» (по нынешней терминологии, бронебойные наконечники), как правило, повышали бронепробиваемость снаряда при прочих равных на 10-16 %, но при этом несколько ухудшалась кучность.

В 1903 в труде «Без парусов» Макаров разработал вопросы обучения и воспитания моряков в мирное время.

В 1902 году японцы осуществили перевод работы Степана Макарова, «Рассуждения по вопросам морской тактики», сделав ее настольной книгой офицеров своего флота. Неожиданная атака на рейд Порт-Артура, совершенная 26 января 1904 года, проводилась с учетом теоретических рекомендаций российского адмирала и принесла японцам оглушительный успех.

Последний аргумент Николая II

Понимая критичность ситуации, сложившейся на Дальнем Востоке, руководство страны решило направить туда Степана Макарова, энергия которого могла перевернуть ход русско-японской войны. Император Николай Второй поддержал перевод губернатора Кронштадта и командира Кронштадтского порта в Порт-Артур и лично пожелал адмиралу удачи.

Макаров прибыл в Порт-Артур 7 марта 1904 года и немедленно приступил к реформированию Тихоокеанского флота. Несколько командиров лишились своих должностей, уступив место более инициативным офицерам, а экипажи судов начали учиться стрелять и устанавливать минные заграждения.

Осознав слабую защищенность рейда, адмирал отдал команду затопить два старых судна, груженных гранитными валунами, и установить несколько минных полей, пройти которые без знания особенностей фарватера было практически невозможно.

Чуть более чем за три недели своего руководства Макаров организовал 6 выходов эскадры в море, приведя в ужас командование японского флота (ведь всего за два года войны эскадра выходила в море 9 раз!).

Японский лед против российского огня

Все снабжение сухопутных сил Страны восходящего солнца велось морскими путями, и наличие крепкого российского флота могло привести к быстрому поражению Японии.

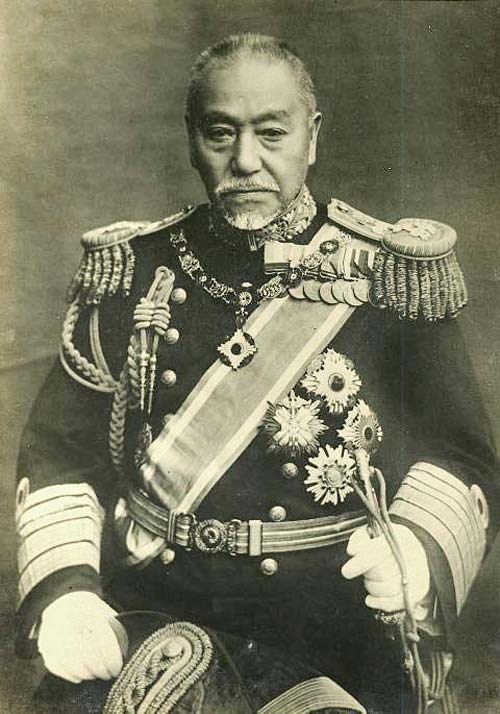

В прямом сражении с российской эскадрой японцы не могли обеспечить себе значительного преимущества, но присутствие в Порт-Артуре Степана Макарова заставило его противника адмирала Того Хэйхатиро лично разработать операцию, которая в дальнейшем вошла в учебники военного дела. Прибыв в Порт-Артур Макаров поднял свой флаг на крейсере Аскольд, двойнике Варяга, что было воспринято всеми как переход к активным действиям.

Адмирал Того Хэйхатиро.

Чрезвычайно флегматичный внешне, командующий японским флотом обладал огромной внутренней энергетикой, умом и восточной мудростью. А наличие широко разветвленной шпионской сети позволило ему использовать импульсивность и личную отвагу Макарова, подготовив для последнего смертельную ловушку.

В ночь на 31 марта 1904 года наблюдатели артиллерийских фортов Порт-Артураи при сильном дожде рассмотрели вдали от берега силуэт одного или нескольких кораблей, которые активно передвигались, но не приближались к берегу. Береговые батареи не открывали огонь, потому что накануне командующий отправил в разведку несколько российских эсминцев.

Ловушка для «русского медведя»

На самом деле в это время японский минный крейсер «Карио-мару» устанавливал 48 мин глубинной детонации на секретном фарватере российского флота. Даже сегодня неизвестно, как японцам удалось получить такую информацию, но без предательства и шпионажа здесь явно не обошлось.

План адмирала Того Хэйхатиро вступил в силу ранним утром, когда российские наблюдатели обнаружили недалеко от рейда 6 японских крейсеров, которые явно отстали от основных сил и могли стать отличной мишенью. На самом деле основные силы японской эскадры с главнокомандующим находились в 45 милях южнее и могли в любой момент захлопнуть ловушку для русских кораблей.

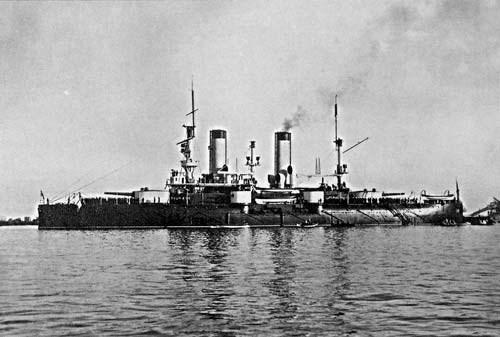

Эмоциональный Макаров отдал команду на проведение немедленной атаки, а на капитанский мостик флагманского броненосца «Петропавловск» поднялись Великий князь Константин и художник Василий Верещагин, желавшие воочию узреть победу российского оружия.

Эскадренный броненосец «Петропавловск».

Как рассказывали очевидцы, адмирал Того Хэйхатиро был само спокойствие, ведь он знал, что российская эскадра идет прямо на минную банку.

Цепь трагических совпадений

Мощнейший взрыв потряс окрестности в 9:43 утра. Эскадренный броненосец «Петропавловск» вышел прямо на одну из установленных мин.

Мина взорвалась прямо под артиллерийским погребом, в результате чего сдетонировал весь боезапас корабля и взорвались котлы. Пробоина в корпусе была таких размеров, что «Петропавловск» затонул всего за две минуты.

В живых смогли остаться лишь 80 членов его экипажа, а также Великий князь Константин, которых взрывной волной выбросило за борт. Остальные 635 моряков, офицеров, а также адмирал Степан Макаров и художник Василий Верещагин, погибли.

Адмирал Того Хэйхатиро отдал приказ приспустить флаги на всех кораблях, а офицеры надели траурные фуражки, почтив таким образом память очень серьезного противника, которого им удалось переиграть его же оружием.

Мистика смерти русского адмирала влила энергию в мнительных японцев, которые поверили в свое божественное предназначение. Это вылилось в особое неистовство при проведении наземных атак и завершилось позорным поражением Российской империи.

Разумеется эта скромная статья далеко не исчерпывающе освещает жизнь столь славного русского офицера и инженера. поэтому хочу дополнить ее более подробными сведениями о первых военых успехах тогда еще лейтенанта Макарова.

Действия минных катеров в Русско-турецкую войну 1877-78 гг. Айвазовский И.К. Минная атака катерами парохода «Великий князь Константин» турецкого броненосца «Ассари-Шевкет» на Сухумском рейде 12 августа 1877 года.

Айвазовский И.К. Минная атака катерами парохода «Великий князь Константин» турецкого броненосца «Ассари-Шевкет» на Сухумском рейде 12 августа 1877 года.

Предвоенная ситуация

Парижский мирный договор, действовавший в 1856—71 гг., запрещал России иметь военный флот на Чёрном море. Поэтому к середине 1870-х годов в составе Черноморского флота России имелось всего 2 броненосца береговой обороны и несколько вооруженных пароходов. А турецкий флот насчитывал 15 броненосцев и мониторов, несколько десятков вооруженных пароходов, канонерских лодок и других кораблей. Такая ситуация сложилась в результате поражения России в Крымской войне 1853—1856 гг [1].

Инициатива Макарова

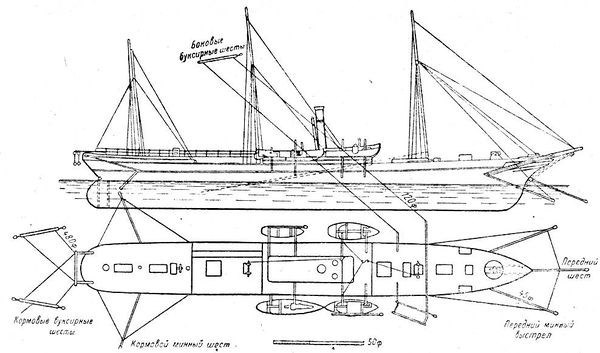

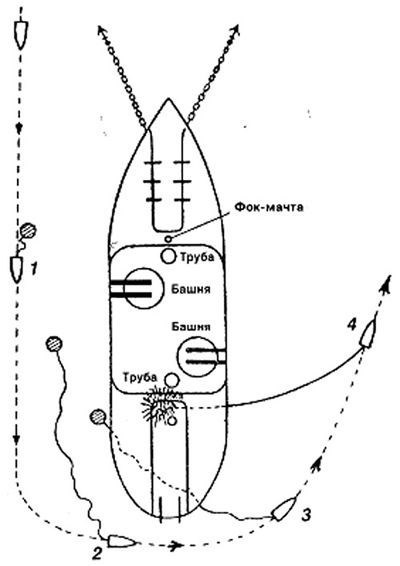

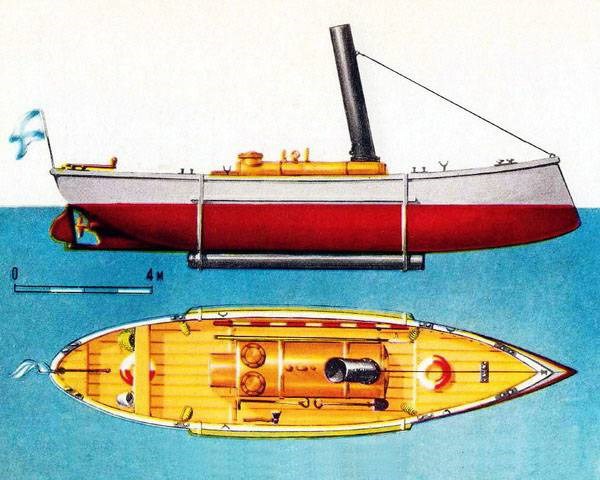

Схема парохода «Великий князь Константин».

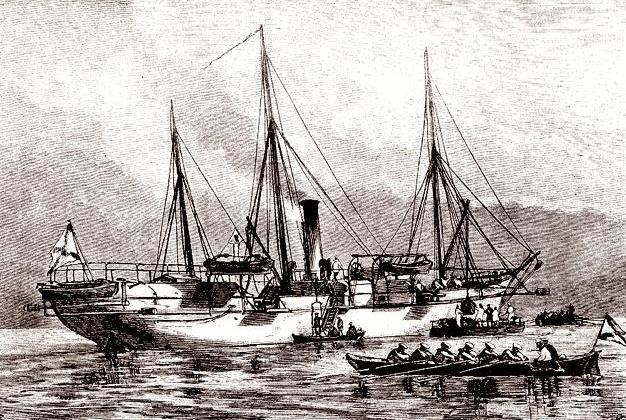

Пароход «Великий князь Константин».

Инициатором оснащения паровых катеров шестовыми и буксируемыми минами стал лейтенант, впоследствии прославленный адмирал, Макаров, которому удалось убедить руководство российского морского ведомства в том, что при почти полном отсутствии крупных боевых кораблей минные катера могут стать реальной силой, способной противостоять броненосной эскадре любого потенциального противника.

В декабре 1876 года лейтенант Макаров принял в свое командование быстроходный пароход «Великий князь Константин» выкупленный для него правительством из частных рук, намереваясь использовать его в качестве транспорта для четырёх минных катеров. Быстроходный корабль-база, способный доставлять катера к местам проведения операций, стал основой проекта Макарова. Такой способ доставки решал множество проблем, связанных с незначительной дальностью плавания и мореходностью небольших катеров.

Русские минные катера не могли конкурировать с зарубежными аналогами специальной постройки вроде "Рапа" которые начал испытывать на Темзе англичанин Джон И. Торникрофт, скорость его катеров достигала 16 узлов. Все они до начала войны были обычными паровыми деревянными шлюпками, скорость которых ограничивалась 5—6 узлами, поскольку мощность их машин не превышала 5 л.с. Паровую машину, котел и экипаж катеров защищали листы стали толщиной 1,6 мм и мешки с углем, подвешенные к длинным штангам вдоль бортов, а для защиты от волн некоторые катера получили металлические козырьки в носовой части. Команда каждого катера состояла из пяти человек: командира, его помощника, рулевого, механика, минёра[1].

Подготовка к войне

Успех минной атаки полностью зависел от внезапности нападения, слаженности и оперативности действий, поэтому минный транспорт «Великий князь Константин» получил целый ряд оригинальных технических усовершенствований — отличный пример проявления смекалки.

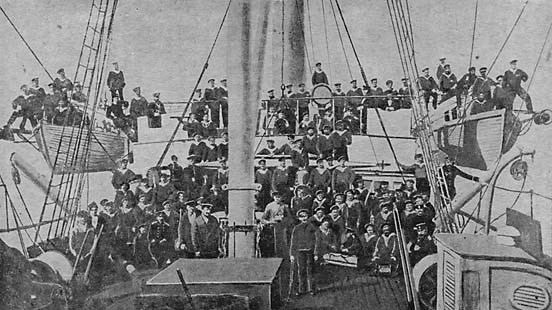

Команда парохода «Великий князь Константин». Средства подъёма катеров

Средства подъёма катеров

В первую очередь, пароход оснастили особыми шлюпбалками с паровыми лебёдками конструкции Макарова, поднимавшими четыре минных катера с полным вооружением и командой а борт корабля-базы всего за 7 минут. Более того, система Макарова позволяла принимать катера на пароход, не снижая его скорость менее 6 узлов. Моряки понимали, что после атаки на корабли противника катера подвергнутся жестокому обстрелу, и их шансы на спасение зависят от того, как скоро они окажутся на борту своей плавбазы.

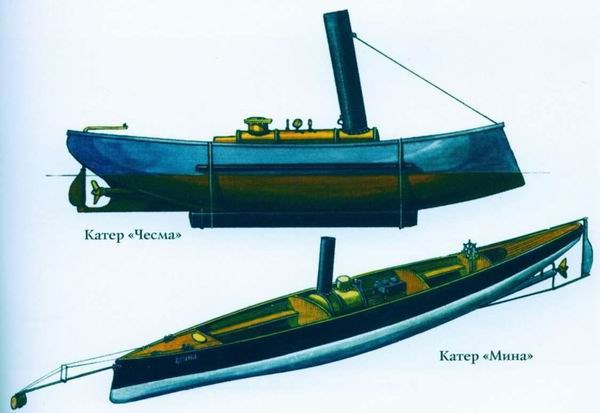

Различия в конструкции катеров осложняли разработку надежной системы их спуска на воду. Например, «Наварин» и «Минер» изначально были простыми разъездными катерами, а «Синоп» — гидрографическим катером. Но особенно много хлопот доставлял катер «Чесма», изготовленный из тонких медных листов, корпус которого мог деформироваться даже от легкого удара. «Чесму» приходилось поднимать за котел, поддерживая корпус снизу специальной деревянной балкой.

Увеличение скорости корабля-базы

Для увеличения быстроты хода корабля-базы Макаров приказал укрепить на штевне специальный каплевидный обтекатель, который придавал пароходу некоторое сходство с судами-таранами, имевшими носовой бульб. Это изобретение помогло снизить волновое сопротивление ходу корабля, скорость которого возросла на 1 узел. Бульбовая форма носовой оконечности прочно вошла в практику мирового кораблестроения только со второй половины XX века — устройство опередило свое время более чем на полвека.

Ускоренный запуск паровых установок

Ускорение подготовки катеров к автономному плаванию являлось не менее важной задачей, чем быстрый спуск на воду. Русскими было найдено еще одно оригинальное решение — паровые машины катеров сначала прогревали паром из котлов парохода, а уже потом заправляли кипятком. Благодаря этому время на подготовку энергетических установок катеров сократилось с 2 часов до 15 минут.

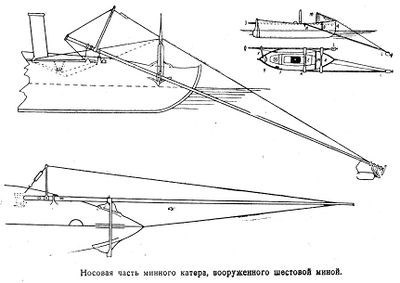

Носовая часть минного катера с шестовой миной.

Чтобы обезопасить частые подъемы и спуски катеров, а также и повысить их мореходность, Макаров предложил укладывать 12-метровые минные шесты в специальные уключины вдоль бортов подобно веслам. Для атаки шест при помощи системы рычагов выдвигался наклонно вперед так, чтобы мина находилась ниже поверхности воды. Для приведения шеста в боевое положение требовались усилия 2-3 человек.

К шестам крепились металлические контейнеры с пороховыми зарядами. Эти заряды были трех типов: 8-фунтовые (3,2 кг), 15-фунтовые (около 6 кг) и 60-фунтовые (24,6 кг) взрывчатки. Взрыв происходил либо от удара мины в борт вражеского корабля (срабатывал взрыватель нажимного действия конструкции штабс-капитана Трумберга), либо он производился электрическим импульсом от гальванической батареи. Чтобы подвести мину под ватерлинию вражеского корабля, катер должен был приблизиться к нему почти вплотную, на расстояние 4—5 метров.

Схема атаки миной-крылаткой.

Макаров не считал шестовые мины единственным вариантом вооружения своих катеров, желая обеспечить свои катера по-настоящему мощным оружием, он разработал для них буксируемую "мину-крылатку". Свое образное название она получила за специальные крылья, которые отводили мину в сторону от следа катера (этот же принцип был позже использован для создании параван-трала). "Крылатку" с 48 кг пороховым зарядом катер доставлял к кораблю противника на длинном тросе. При длине буксира 35—40 метров "крылатка" уклонялась на 30-40° от диаметральной плоскости катера-носителя, что существенно отличало её от прежних буксируемых мин, которые появились в США десятилетием раньше.

Траектория движения мины зависела от скорости катера и силы натяжения буксировочного троса, поэтому вывод ее под днище неприятельского корабля требовал от моряков настоящего мастерства. С другой стороны, теперь экипаж подвергался гораздо меньшей опасности, так как отпадала необходимость подходить вплотную к вражескому кораблю. Испытания "крылатки" показали, что она была способна преодолевать заградительные боны, не повреждала катер при взрыве, а также была проще в обращении, чем с прежние образцы буксируемых мин.

Особенности "мины-крылатки" вынудили отказаться от контактного автоматического взрывателя — зачастую он срабатывал от случайных столкновений. На новом оружии Макаров решил использовать электрический запал, впервые в мире установленный именно на его "крылатках". Использование такого запала повышало точность и результативность минного удара, но осложняло боевую задачу минеров, которые должны были точно выбирать момент для замыкания электрической цепи.

Определенные неудобства минёрам доставлял и длинный буксировочный трос, который мог зацепиться за неожиданное препятствие, а иногда наматывался на гребной винт катера, лишая его хода[1].

Боевые действия минных катеров

Первая атака

Из-за технических сложностей в использовании "крылаток" провалилась первая ночная вылазка четырёх минных катеров, состоявшаяся уже через 6 дней после объявления войны, 30 апреля 1877 года. Командиру «Чесмы» лейтенанту В.М. Задаренному удалось подвести свою "крылатку" под корпус турецкого парохода, стоявшего на рейде Батума. Но её электрический взрыватель так и не сработал, несмотря на многократные попытки лейтенанта подорвать мину. Вскоре противник заметил катера и им пришлось вернуться на корабль-базу.

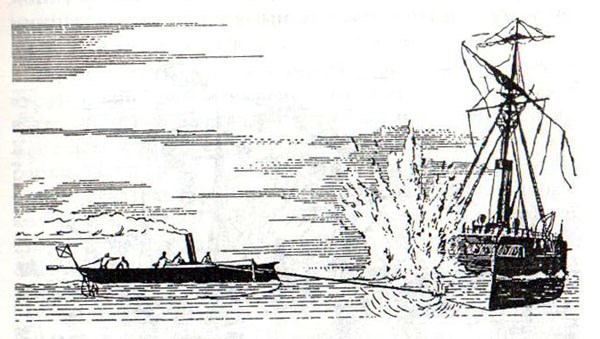

Подрыв корабля шестовой миной. Потопление монитора «Сейфи»

Потопление монитора «Сейфи»

Спустя всего две недели после батумской неудачи, вторая атака минных катеров завершилась с большим успехом. В ночь на 14 мая 1877 года из базы в Браилове в Мачинский рукав Дуная прорвалась четвёрка минных катеров — «Джигит», «Ксения», «Царевич» и «Царевна», оснащенных шестовыми минами. Целью их атаки являлся турецкий монитор «Сейфи» (тур.Seifi) водоизмещением 410 тонн, стоявший там на якоре под охраной броненосной канонерской лодки и вооруженного парохода.

Турецкие корабли были обнаружены в 2:30 ночи. Катера уменьшили ход для снижения шума машин и пошли на сближение, перестроившись в две колонны во главе с «Царевичем» и «Ксенией». Атаку начал «Царевич» под командованием лейтенанта В.Ф. Дубасова. Турки заметили катер, когда до монитора оставалось не более 60 метров, и попытались открыть по нему орудийный огонь, но все спешные попытки произвести выстрелы из пушек дали осечку. Пройдя на 4-узловой скорости последние метры, «Царевич» ударил «Сейфи» шестовой миной в левый борт, у самого ахтерштевня. Взрыватель Трумберга сработал, произошёл взрыв, монитор дал крен, но тонуть не начал.

Турецкая команда вела по русским катерам интенсивный ружейный огонь, пушки также смогли произвести два выстрела, но атаку продолжил катер «Ксения» под командованием лейтенанта A.П. Шестакова — удар был хорошо продуман: взрыв мины произошёл под днищем в центральной части турецкого корабля, и «Сейфи» тут же отправился на дно.

«Джигит» в это время получил пробоину в корме от осколка снаряда, а взрыв второго снаряда почти полностью залил катер водой. Экипажу пришлось приткнуть его к берегу, заделывать дыру и вычерпывать воду. Четвертый участник рейда — катер «Царевна» — не смог под ожесточённым огнем двух оставшихся турецких кораблей приблизиться к ним на расстояние шеста. Катера легли на обратный курс. Среди русских экипажей не было ни убитых, ни раненых.

Боголюбов А.П. Атака турецкого парохода миноносной лодкой «Шутка» 16 июня 1877 года.

Всего через 2 недели, 28 мая 1877 года, на рейде румынского порта Сулин катера Макаров взрывом мины-крылатки повредили турецкий броненосец «Иклалие» (тур.Iclâliye), а 8 июня они потопили там бриг «Османие» (тур.Osmaniye) и 3 небольших парохода.

Утром 8 июня на Дунае катер «Шутка» типа (Rapp) под командованием лейтенанта Н.И. Скрыдлова атаковал турецкий вооружённый колёсный пароход «Эреюш», мешавший постановке русских минных заграждений. На полном ходу катер вышел из засады в зарослях камыша, подошёл к правому борту парохода и ударил его шестовой миной позади гребного колеса. Из-за повреждения взрыватель не сработал, а сильное течение прижало катер к вражескому борту так, что минный шест сломался. Опомнившиеся турки стали в упор расстреливать «Шутку» из ручного оружия и ранили командира и одного из матросов. Несмотря на стрельбу с борта парохода, русские моряки смогли упёршись руками в борт парохода оттолкнуть катер и дать задний ход. Напуганные атакой турки срочно увели корабль в Рущук.

В июле лейтенант Макаров совершил три рейда в район пролива Босфор, где потопил несколько турецких судов с грузами, а 11 августа 1877 года на рейде Сухуми тремя минами-крылатками его катера тяжело повредили монитор «Ассари Шевкет» (тур.Âsâr-ı Şevket). В это же время 2 других минных катера шестовыми минами серьезно повредили на Дунае канонерскую лодку «Хивзи Рахман» (тур.Hıfz-ür Rahman).

Первое успешное применение торпеды

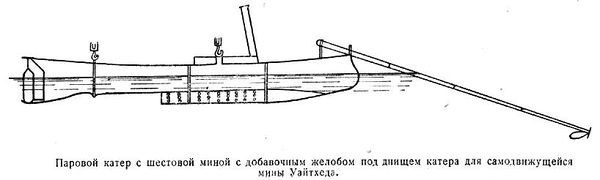

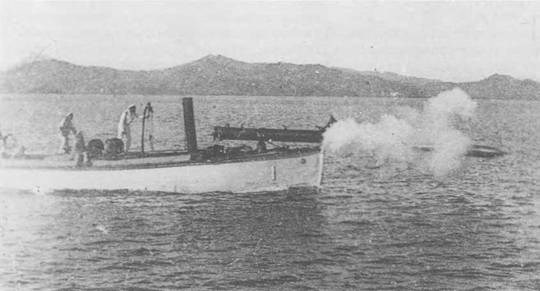

Паровой катер с желобом для торпеды.

Катер Чесма. Выстрел самодвижущейся миной. Такие катера были штатными на многих русских броненосцах, несколько были переоборудованы вот таким образом.

Выстрел самодвижущейся миной. Такие катера были штатными на многих русских броненосцах, несколько были переоборудованы вот таким образом.

После взрыва броненосца «Ассари Шевкет» Макаров продолжал поиски новых способов использования минного оружия с катеров. В конце 1877 года в Севастополе им были испытаны самодвижущиеся мины — торпелы Уайтхеда. В качестве торпедных аппаратов Макаров решил использовать деревянные трубчатые футляры, подвешенные под днище катера.

Вечером 15 декабря минные катера «Чесма» и «Синоп», преодолев сильный артиллерийский огонь противника, атаковали турецкий броненосец «Махмудие» (тур.Mahmûdiye) на Батумском рейде. Катера выпустили по одной торпеде, но они прошли мимо цели.

Спустя месяц, в ночь на 14 января, Макаров привел минный транспорт «Великий князь Константин» к Батумскому рейду, где стояла турецкая эскадра. Катера «Чесма» и «Синоп» под командованием лейтенантов И.М. Зацаренного и О.И. Щешинского, сблизившись на расстояние 30-40 метров с военным пароходом «Интибах» (тур.Intibah), выпустили две торпеды. Через несколько секунд раздались мощные взрывы, и в воздух взметнулись обломки турецкого корабля.

Торпеды, впервые успешно применённые по инициативе С. О. Макарова на Батумском рейде, впоследствии стали грозным оружием надводных кораблей, подводных лодок и морской авиации, а минные катера «Чесма» и «Синоп» можно считать прототипом торпедных катеров.

Результат операций![]()

Степан Осипович Макаров.

Действия русских минных катеров оказали огромное влияние на ход боевых действий. Туркам пришлось полностью отказались от корабельной огневой поддержки своих войск и на Дунае, и на Кавказском побережье. К концу войны турецкие корабли большей частью прятались в портах. При этом они всегда окружали себя сплошным заграждением из связанных канатами брёвен, а с внешней стороны заграждения курсировали гребные баркасы, до отказа набитые стрелками.

Так дальновидность и смекалка одного молодого русского офицера, в сочетании с храбростью и настойчивостью остальных моряков-минеров, нейтрализовали огромное численное превосходство турецкого флота. Русских моряков нередко сопровождали русские художники вот некоторые из их картин. Боголюбов А.П. Взрыв турецкого монитора «Сейфи» на Дунае. 14 мая 1877 года.

Боголюбов А.П. Взрыв турецкого монитора «Сейфи» на Дунае. 14 мая 1877 года. Боголюбов А.П. Атака катером «Шутка» турецкого парохода на Дунае 14 мая 1877 года.

Боголюбов А.П. Атака катером «Шутка» турецкого парохода на Дунае 14 мая 1877 года.

Боголюбов А.П. Взрыв турецкого броненосца «Люфти-Джадиль» на Дунае 29 апреля 1877 года. Картина Л,Ф. Лагорио «Потопление катерами парохода „Великий князь Константин“ турецкого парохода „Интибах“ на Батумском рейде в ночь на 14 января 1878 г.»

Картина Л,Ф. Лагорио «Потопление катерами парохода „Великий князь Константин“ турецкого парохода „Интибах“ на Батумском рейде в ночь на 14 января 1878 г.»

Японский поэт Исикава Такубоку в 1904 году написал стихотворение «Памяти адмирала Макарова», содержащее следующие строки:

Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи,

Не наносите яростных ударов,

Замрите со склоненной головой

При звуках имени его: Макаров.

Его я славлю в час вражды слепой

Сквозь грозный рев потопа и пожаров.

В морской пучине, там где вал кипит,

Защитник Порт-Артура ныне спит.

Исикава Такубоку, перевод В. Н. Марков