Что положить в рюкзак

Автор: Евгений КрасЯ тут всё про дороги, да про дороги… А вдруг, думаю, кто-то уже соблазнился и собирается-таки в путь? А я как же? Как же они там, сердешные, соберутся-то без моих полезных советов? Непорядок ведь! Нужно дело как-то исправлять. Так что там в рюкзак-то насовать? Много чего, конечно, всего и не опишешь, поэтому расскажу о главном – о консервах, конечно. Без еды-то какая дорога?.. Ну, с тем и начну, пожалуй. Только вот с чего бы начать-то? Хочется про свою страну, но дело началось не у нас, а немного в другом месте. Да, нужно начинать с Франции.

Жил да был в самом начале 19 века, во Франции один Питер по фамилии Дюран. И хотя он был и Дюран, но всё же соображал очень хорошо и даже был механиком. Вот и сообразил этот самый Дюран сделать посуду из пищевой жести с герметичной крышкой для еды в дальний путь в заморские колонии для тогдашних европейских демократоров. Так и появились первые консервы. Сам-то Дюран был человеком небогатым и производство своё открыть никак не мог, поэтому и продал свой патент настоящим буржуям. Тут ещё и англичане патент прикупили, усовершенствовали это дело и уже в 1826 году начали снабжать свою армию удобными мясными консервами… хотя, как сказать «удобными»? Просто первыми консервами. Слово «удобными» я убрал потому, что первые консервные банки были такими, что для их открывания нужны были инструменты посерьёзнее ножа. Что-то вроде зубила с молотком. Ну, так ведь знамо дело - первые ведь. Однако время шло, технологические процессы совершенствовались, процесс продолжался и в России за этим процессом внимательно следили, хотя поначалу ничего не делали - дело-то новое, мало ли что. Торопиться вроде бы как особой нужды не было - ведь консервы - не единственный способ долгого хранения. А ещё лучше, когда всё свежее... короче - правильно в общем-то делали.

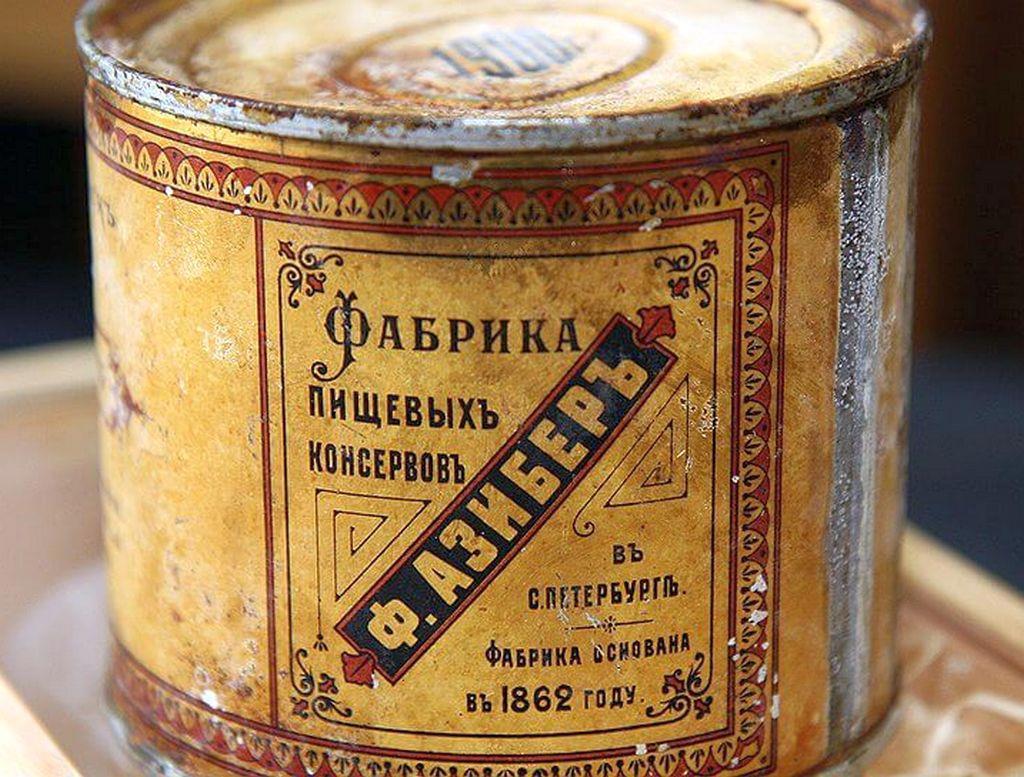

Примерно в 1870 году наши, наконец решили, что процесс в целом доведён до нужной стадии совершенства, и тоже построили у себя первые заводы по производству консервов. Это цифра из справочников, хотя по некоторым данным дело пошло значительно раньше. Вот на этой фотографии прямо на банке написано доказательство:

Возможно в 1870 году государственные заводы строить начали, отсюда и цифра. Так или иначе, но в армию консервы попали всё равно не сразу – армейские интенданты новинку решили для начала проверить на штатских. Не спеша убедились в том, что никто не помер, и вроде бы даже все довольны. Только тогда дали отмашку производителям. Для армии начали изготавливать консервы сразу пяти видов: жареную говядину, рагу, кашу, мясо с горохом и гороховую похлебку. Разумеется армейские консервы шли не только в армию. Их с удовольствием покупали и путешественники. Хотя, с другой-то стороны, а кто такие эти самые путешественники. Если внимательно посмотреть, то можно удивлённо, или не очень узнать, что путешествия всех этих "Пржевальских" финансировалось Военным ведомством. То есть всё равно - это армия. Особенно много консервов уходило, когда исследователи, картографы, географы и всякие прочие военные в штатских одеждах уходили в места малообжитые. Чтобы не таскать с собой много груза на севере экспедиции делали промежуточные склады со всем необходимым для обратной дороги. Однако путь был долгим и опасным, поэтому воспользоваться этими складами порой бывало уже некому. Так и получился сам собой потрясающий эксперимент, позволивший уже нашим современникам выяснить, насколько надёжно можно сохранять продукты вообще и консервы в частности в различных условиях.

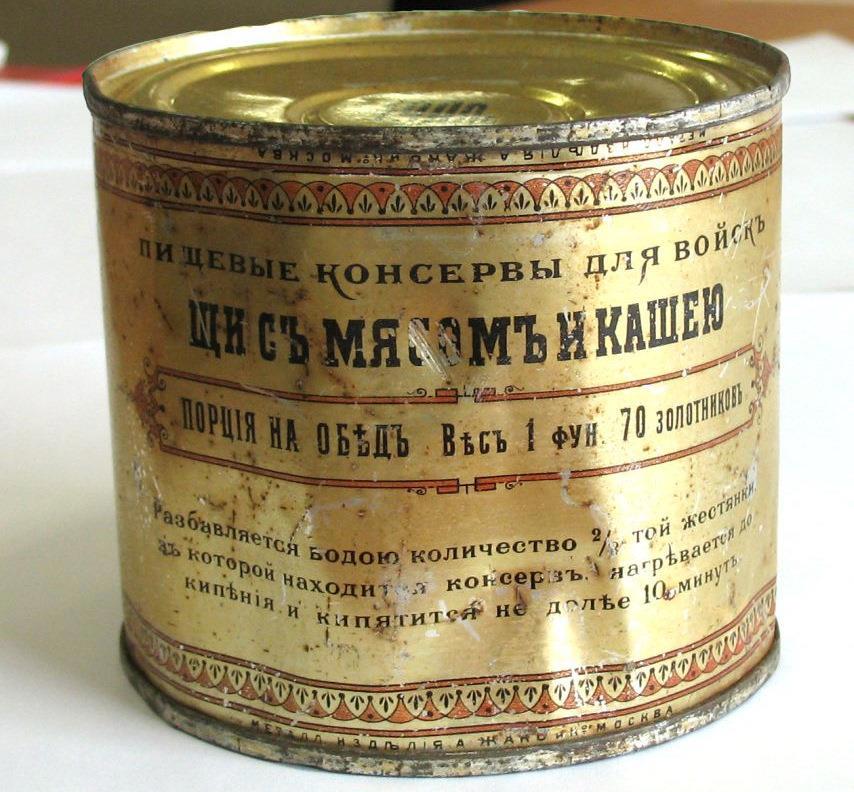

Вот, например, в 1973 году советские полярники нашли на севере промежуточный склад полярной экспедиции барона Э.В. Толля, заложенный им в далёком 1900 году, в котором среди прочего, обнаружились и армейские консервы. Вот эта банка «Щи с мясом и кашей» из того самого склада:

Склад частично разгрузили и пополнили новыми продуктами для продолжения научного эксперимента, а исторические банки отправили в лаборатории на предмет выяснения сохранности их содержимого. В лаборатории всё съели и подтвердили, что продукты очень вкусные и доброкачественные царь-батюшка в войска отправлял и долгое хранение на их замечательных качествах никак не отразилось.

Впрочем, на самом-то деле с армейскими консервами всё было не так просто. В нашей армии к питанию солдат традиционно относились трепетно. Ведь не зря даже первая армейская кухня на колёсах была изобретена именно у нас - в России. Короче, следили за этим делом. Особенно после событий на броненосце «граф Потёмкин-Таврический», команда которого взбунтовалась из-за проблем с питанием, и пришлось потом военным переименовывать его в «Пантелеймон», а штатским снимать потрясающее кино, вошедшее во все учебники для киношников. Так, отвлёкся... то есть в «нормальных» условиях солдат кормили свежей едой, а консервы оставляли на случай непредвиденных обстоятельств типа войны. Однако войскам всё же был отдан строжайший указ, дабы офицерские чины и рядовые защитники Родины не расслаблялись. То есть им было предписано не менее одного раза в неделю тренироваться в приготовлении и потреблении еды из консервов даже в мирное время. Таким способом и навыки сохраняли, и производство в стране поддерживали на достойном уровне. Потом этот опыт с успехом был продолжен и в Красной Армии. И всё это, заметте, не с бухты-барахты, а на основе вполне серьёзных предварительных исследований, проводимых в армии вплоть до 1877 года. Только после завершения этого процесса снабжение консервами в Русской Армии приняло регулярный характер. К тому времени также был расширен и ассортимент. Я не знаю, что там поставлялось в армию, но кое-какие снимки дореволюционных консервов я нашёл, чтобы вы не напрягались. Вот они:

Следующий грандиозный шаг в развитии консервного дела в России сделал военный инженер, изобретатель, преподаватель Николаевского инженерного училища и Офицерской воздухоплавательной школы в Санкт-Петербурге Евгений Степанович Фёдоров в 1897 году. Именно в тот год им была придумана саморазогревающаяся консервная банка. Всё было задумано очень просто: у банки было второе дно, в котором раздельно хранились негашёная известь и вода. Поворачиваешь дно и его содержимое смешивается с выделением большого количества тепла.

Следующий грандиозный шаг в развитии консервного дела в России сделал военный инженер, изобретатель, преподаватель Николаевского инженерного училища и Офицерской воздухоплавательной школы в Санкт-Петербурге Евгений Степанович Фёдоров в 1897 году. Именно в тот год им была придумана саморазогревающаяся консервная банка. Всё было задумано очень просто: у банки было второе дно, в котором раздельно хранились негашёная известь и вода. Поворачиваешь дно и его содержимое смешивается с выделением большого количества тепла.

Как это до сих пор ведётся среди русских изобретателей, Фёдоров не стал заморачиваться с патентованием, что позволило после начала Первой Мировой войны сразу нескольким русским предприятиям начать производство саморазогревающихся консервов для Русской Армии. Уже в 1915 году саморазогревающаяся «тушёнка» весом 409 грамм стала в небольших количествах поступать в войска. Там мнение о новинке, как водится, разделились. Есаул Шкуро (будущий «тот самый» генерал), проводивший рейдовые операции в тылу турецких войск, был в восторге от таких комплексных консервов. Это позволяло соблюдать скрытность перемещений его конников. И горячей пищей войска были обеспечены, и костров разводить не нужно. Однако нет предела совершенству, и отдельные бойцы указывали, что в морозы содержимое разогревается неравномерно, а обращаться с банками нужно осторожно, что в боевых да походных условиях не всегда возможно. Но в целом армия новинку одобрила и дело шло неплохо. Однако потом произошла революция и всем стало не до продвинутых консервов. И уж тем более было не до них после революции – тогда проблем было столько, что просто не знали, за что хвататься.

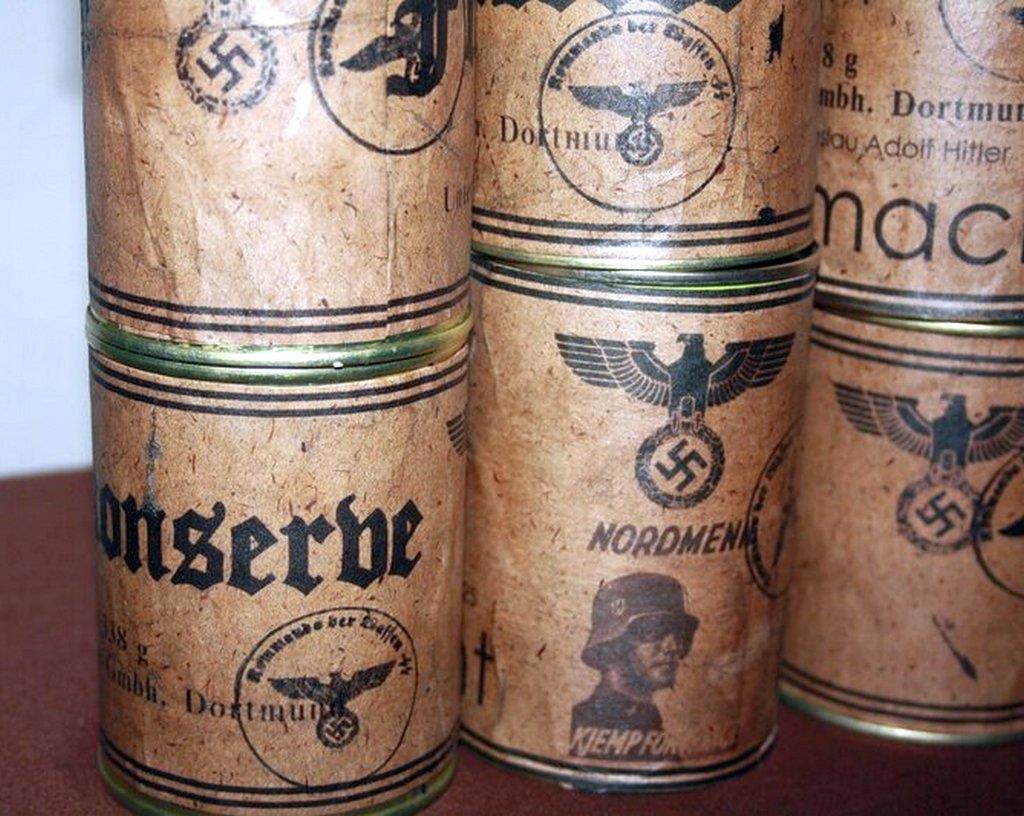

Но идея не пропала. Хорошие идеи редко пропадают, хотя иногда попадают в не очень чистые руки. Так случилось и на этот раз. Немцы, успевшие познакомиться с русским изобретением во время Первой Мировой войны, подхватили идею и начали сами производить их для своей армии. Когда это произошло, не знаю точно, но однажды уже после войны, на территории нашей страны рыбаки случайно нашли в одном из озёр ящики с оружием и продовольствием производства Германии, брошенные "истинными арийцами" во время драпа. Там, среди прочего оказались и германские саморазогревающиеся консервы, произведённые ими в 1938 году. То есть их делали, однако массового распространения в евробанде консервы не имели, иначе бы информация о них была бы известна значительно шире. Как не старался, я не нашёл в сети фотографий не только первых русских саморазогревающихся консервов, но и даже их немецкого клона. В интернетовских статьях фигурируют чаще всего фото вот с такими консервными банками:

Скажу сразу – это туфта. На самом деле такие консервы фашисты никогда не выпускали. Настоящие армейские консервы Вермахта были вообще без этикеток большей частью. На них только на крышках была выдавлена краткая информация о содержимом. Выглядели они вот так:

Если нужны доказательства, то вот фотографии, сделанные евробандитами для рекламы в своих странах заботы о рядовых членах банды:

Если нужны доказательства, то вот фотографии, сделанные евробандитами для рекламы в своих странах заботы о рядовых членах банды:

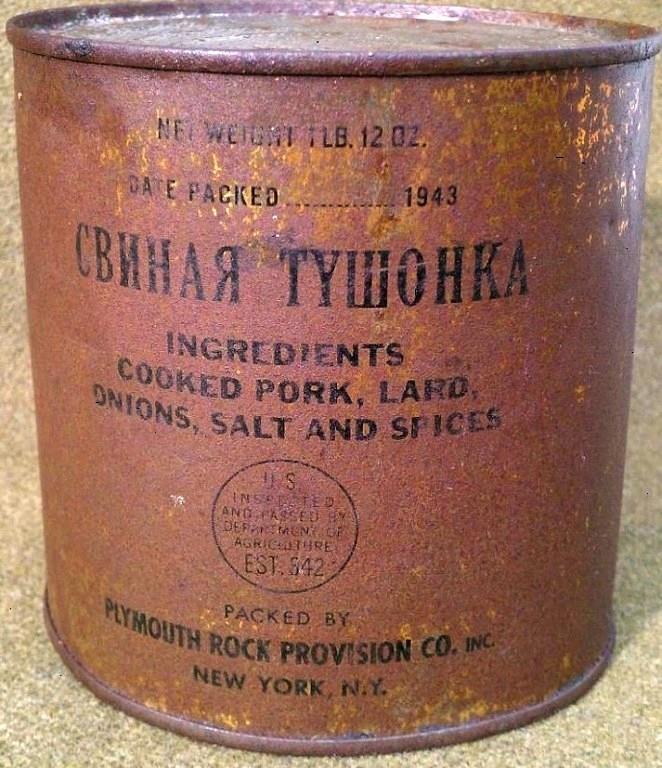

То есть даже наши банки с «тушёнкой» выглядели намного более продвинутыми с их надписями и рисунками, не говоря уже об американских ленд-лизовских образцах…

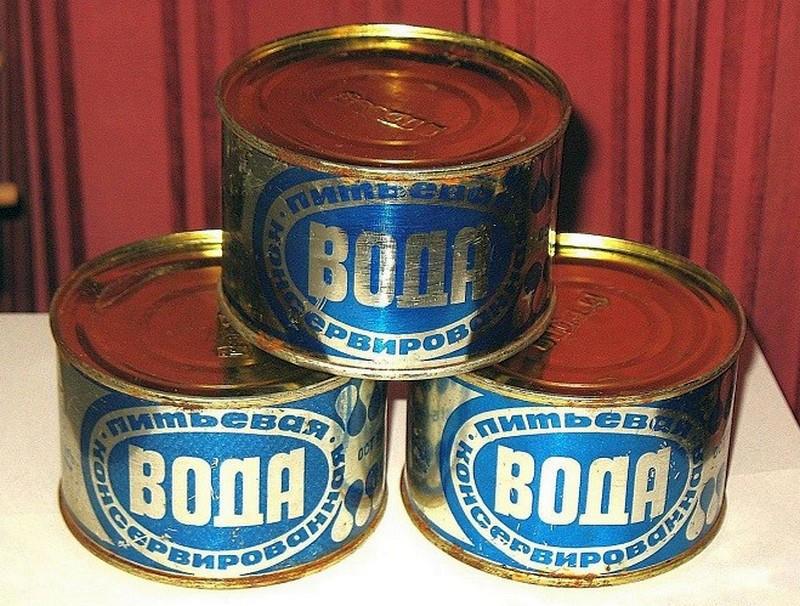

Потом всё развивалось и консервы тоже становились всё разнообразнее. Консервировали уже чуть не всё подряд, а если не хватало, то ещё и новые продукты придумывали. Так, например, в СССР была придумана «сгущёнка». Были и продукты попроще и даже совсем простые, хотя и очень нужные в определённых обстоятельствах. Вот такие консервы, например, видели?

Ничего загадочного или смешного. Это баночки из НЗ судовых спасательных плотов.

А что касается саморазогревающихся консервов, то мой достаточно поверхностный поиск показал, что у нас их не делают почему-то. Хотя купить их таки можно... австралийские кажется или японские. Нет, не буду покупать - дорого, да и обидно как-то. Буду поддерживать отечественного производителя, пусть и без самоподогрева.

Ну, хватит, наверное… вы ведь наверняка современный отечественный армейский паёк уже купили? Всё равно лучше него сейчас в мире ничего нет.

В следующей заметке будет ещё продолжение про дороги…