Дороги России и не только…

Автор: Евгений КрасХотя и не такая, как выглядит на картах, но наша страна всё же действительно очень большая и населённые пункты на её просторах встречаются куда реже, чем в Европе, например. Поэтому вопрос дорог у нас всегда был одним из самых серьёзных. Ещё добавляло проблем то, что погода у нас всегда была очень нестабильной. Вот эти самые пресловутые переходы через ноль, характерные для наших самых обжитых районов. Их у нас очень много. Понятно, что замерзающая и оттаивающая вода сохранности любых покрытий отнюдь не способствует. А ещё малообжитые, мягко говоря, просторы за Камнем, сиречь Уралом… В общем – проблем хватает. Однако дороги России с точки зрения истории почему-то не так интересны. Единственная дорога, которая достаточно часто упоминается учёными называется по-разному. Кроме того, что её участки действительно в разных местах имели свои названия было ещё и общее. Это Московский тракт, или он же Московско-Сибирский тракт, или просто Сибирский тракт. А ещё эту сеть называют Екатерининским трактом. Причём поминают его как-то странно однобоко – в связи с тем, что по нему брели на восток каторжники. Это, честно говоря, немного раздражает. Вот интересно, если при каждом упоминании европейских городских площадей говорить, что они были предназначены для того, чтобы на них сжигать заживо женщин, то европейцы, как к этому отнесутся? Или рассказывать, что гостиницы с ресторанами на первом этаже в США строили для того, чтобы бандиты могли устраивать в них перестрелки, то американцы тоже немного удивятся. А вот у нас не удивляются… слушают и кивают с постными лицами. Какого рожна? Это же чушь собачья… На самом деле Сибирский тракт был предназначен именно для того, для чего и строят дороги – для развития экономики.

Обычно в справочниках можно прочитать, что строительство этого грандиозного пути было положено с указа от 1733 года. Строительство было завершено только во второй половине 19 века. Чтобы понять этот долгострой, достаточно привести список городов, нанизанных на эту нитку. Кроме Москвы и Санкт Петербурга там есть Муром, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Чита… ну и так далее аж до самого Китая. Вот примерная схема этого пути:

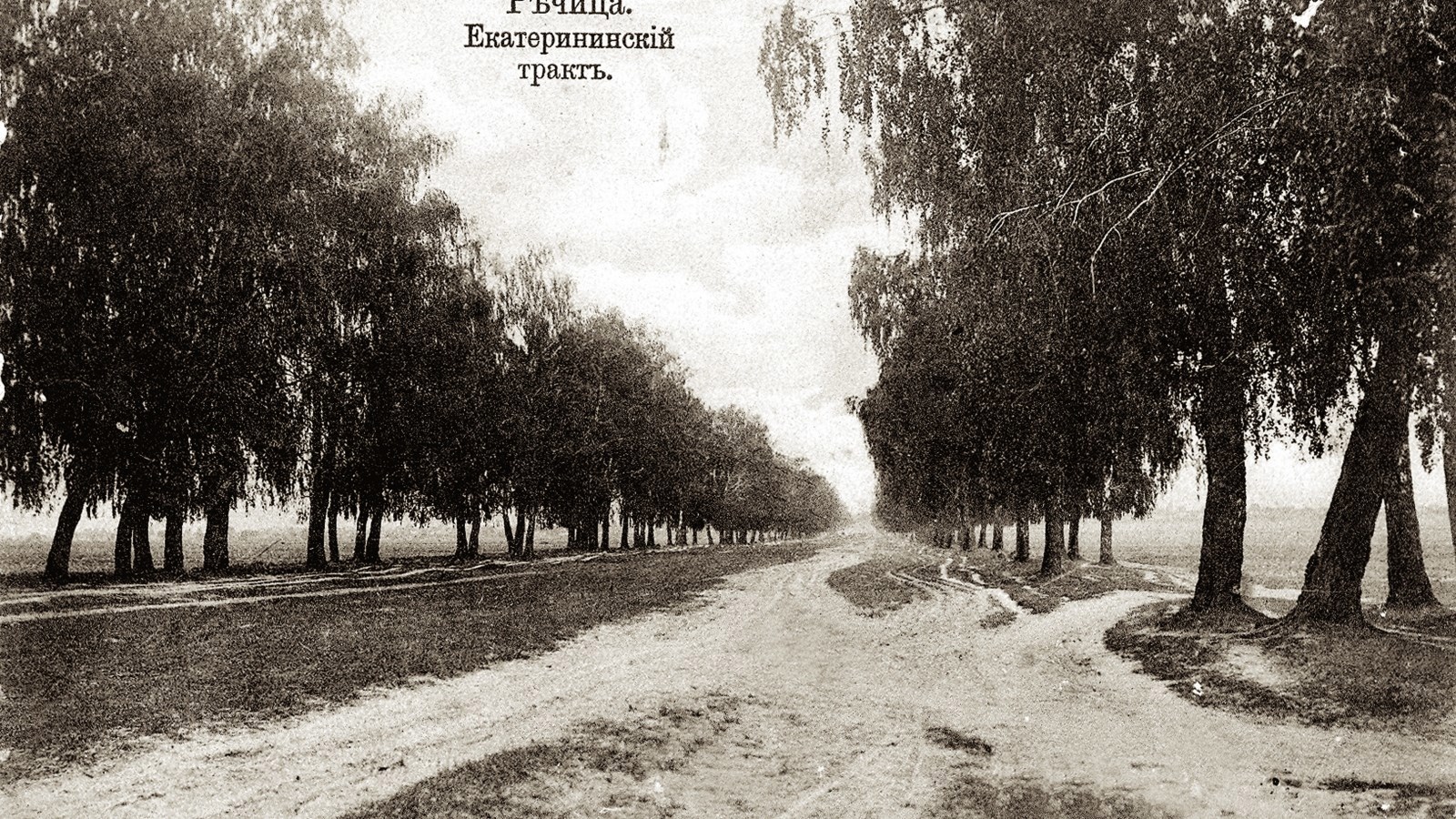

Говорят, что это одно из самых крупных культурных сооружений в мире было создано при Екатерине в основном. Это всё хорошо и правильно, но… верно – не совсем точно. То есть, да – указ о строительстве был, но он был не один, а целый ряд указов от разных самодержцев. И Екатерина, именем которой эту дорогу тоже поминают, тоже писала свой указ в 1775 году, а ещё она написала указ в 1783 году, а ещё… много их было, в общем. Но всё же нужно заметить, что те же указы Екатерины были в общем-то не столько о строительстве дорог, а скорее об их капитальном ремонте и модернизации существующих, как сказали бы сейчас. Когда на самом деле было положено этому строительству на самом деле никто не знает. Есть сведения, что всё началось в 1472 году с присоединением Перми Великой. Потом была Вятка в 1489 году, потом – Сибирь. При этом как-то историки загадочно забывают свои же рассказы о так называемом татаро-монгольском иге на Руси. Причём здесь оно? Да при том, что согласно заявлениям историков именно при этом самом иге была введена система сообщения по всей империи с ямами и ямщиками. Понятно, что такая система без хороших дорог существовать не могла в наших климатических условиях. Так ли это было на самом деле, тогда ли это началось? Сильно в этом сомневаюсь, когда вспоминаю древние карты с кучей городов на восток от Урала и богатейшие захоронения Сибирских скифских курганов, в которых до сих пор находят изделия привезённые из прикаспийских монархий и даже ещё более отдалённых мест типа Ирана и Кавказа. Такой обмен товаров просто не мог обходится без достаточно развитой сети дорог. Так что дело просто не могло быть простым следствием развития Российской государственности 18-19 веков. Но до нашего времени остались только камни времён Екатерины. Да и то – местами. Ещё остались берёзы, первоначально высаженные вдоль этого тракта опять-таки по указу всё той же Екатерины и тоже местами. Берёзы высаживали не для красоты, а с практической целью – защитить дорогу от снежных заносов и помочь путникам найти путь даже в самую плохую погоду.

Короче в целом в Сибирским тракте ничего особо загадочного нет, кроме вопроса начала строительства, хотя некоторые факты немного смущают. Вот, например, один факт – запредельная протяжённость тракта. С первого взгляда всё вроде бы нормально – императрикс повелела и тысячи крестьян выполнили её волю на благо государства и своё благо тоже. Это если не задуматься о том, что отнюдь не везде дорога проходила по местам обжитым. В той же Сибири населённые пункты встречались достаточно редко, мягко говоря. Так что – крестьяне одной богом забытой деревеньки в Сибири бросали всё хозяйство и годами выравнивали грунт и укладывали камни на сотни вёрст? А кто их всех кормил-поил в это время, да ещё и вместе с их семьями? Поэтому как-то с трудом в такое верится. Тут даже просто подремонтировать имеющееся и то проблема! Кстати, о грунте… а как же болотистые места? Там объём земляных работ возрастал в разы или даже в десятки раз. Что-то нам не договаривают господа историки… Похоже, что сами не знают нифига. Ещё одно «кстати» – это камни, которыми и был выложен весь этот тракт. Далеко не везде эти самые камни просто валяются под ногами и ждут, чтобы их уложили в дорогу. У нас, например, камень не найти – его нужно привезти, причём очень даже издалека. И это ведь не только в нашем регионе. Хотя в некоторых местах всё выглядит хорошо. Так, например, есть регионы, где до сих пор есть сезонная работа под названием «сборщик камней» (кстати, а кто их разбросал-то? Неужто пресловутый ледник? А он их где взял и как донёс?). Собирают их на полях вот эндак:

Собранный материал очень хорошо и на дорогу использовать. Хотя это ещё не всё - нужны ведь ещё и песок и щебень...

Ещё одна сложность с Дорогой – сама дорога. На это указывает много людей любопытных. Они сомневаются – насколько удобнее ехать по камням в отличии от грунта. Ну, что ж, тут у меня есть личный опыт, хоть и небольшой. Дело в том, что я ещё успел захватить времена, когда в городе были булыжные мостовые и иногда возницы на телегах разрешали нам, мальчишкам, прокатиться с ними. Да – трясёт по булыжнику нещадно. Но в селе, где булыжника не было, мне приходилось вытаскивать телеги из грязи… знаете – пусть лучше трясёт. Поэтому батюшка-царь, или там матушка-царица точно знали, что делали. Особенно впечатляет тщательность подхода к этому вопросу, которая прослеживается в царских указах, касающихся тракта. Предусмотрено если не всё, то очень многое. Например, в указе от 1817 года Александра I оговаривалась ширина отведённой земли (60 метров), минимальная ширина собственно дороги (8 сажен), ширина придорожных канав для отвода воды и лесополосы, ширина для прогона скота. Предписывался «урок» для крестьян по высадке деревьев и контролем за их сохранностью и ростом. Это всё, кроме заботы о почтовых станциях и даже мест отдыха для тех же арестантов.

В общем - Дорога имела огромное значение. Даже после появления железных дорог значение тракта не исчезло в одночасье. Из Сибири везли пушнину, серебро, кедровые орехи, мясо и многое другое. В Сибирь везли ткани, оружие, боеприпасы. Везли почту в оба конца. Контролировалась скорость движения. Посещали своим присутствием Дорогу и сами монархи. По этому поводу даже сохранились анекдоты. Говорят, например, что Александр I однажды остановился, чтобы размять ноги и заодно уж решил зайти в пару домов своих подданных. Зашёл, видит – сидит бабуля и качает зыбку с младенцем. Император, спросил старушку, кого та укачивает, на что получил ответ, что внука, которого в честь наследника назвали Александром… Император опустил в зыбку 25 рублей (бешеные деньги по тем временам)! Так что император отлично понимал, что Дорога - это, прежде всего - люди.

По воспоминаниям старожилов становится понятно, почему Сибирский тракт местами сохранился до сих пор. Всё дело в технологии строительства. Выглядело это примерно так: сначала срывали верхний слой земли, потом делали подсыпку мелким щебнем, потом устанавливали торчком длинные камни. То есть «расклинивали». Потом всё это трамбовалось и промежутки засыпались песком. Последняя операция – верхние части камней срубались для выравнивания дороги… неудивительно, что такие участки сохранились до сих пор – чтобы такое сломать, нужно сильно потрудиться:

Говоря про Российские дороги нельзя не упомянуть, что у нас вообще-то всегда внимательно следили за новинками в мире в области дорожного строительства. Ярким примером такого внимания и экспериментирования на этой основе является чугунная дорога в Питере. Нет, я не про железнодорожные пути, а про обычную улицу с необычным покрытием. Расположена она на кронштадтском мосту. Вот её кусочек:

Она была построена в 1860 году и она подлинная. В те времена в США съездил генерал В.П. Лебедев, где он обратил внимание на оригинальные мостовые из чугунных шашек, построенные в Нью-Йорке и Бостоне. По привезённым из США образцам в Кронштадте и были изготовлены вот эти колечки, которые уложили на слой гравия и песка в местах самого интенсивного движения. Пока эксперимент продолжается не очень долго - всего 158 лет. Полагаю ещё каких-нибудь 30-40 лет и власти примут решение, что он прошёл в целом достаточно удачно, и можно будет приступать к дебатам по поводу целесообразности внедрения этой новинки в нашей стране. Сколько будут длиться дебаты - не мой вопрос... пусть его мои внуки решают... Главное ведь - не спешить, а обдумать всё как следует. Ведь так?

В направлении запад-восток с дорогами хоть и поверхностно, но всё же всё достаточно понятно. Хотя. это только пока никто не попытался ещё разобраться с Сибирской частью этого Мегапути. Ведь сейчас никто не может предсказать, что найдётся на этой дороге, и мне кажется, что там ещё будут сюрпризы. А вот в направлении север-юг с дорогами в нашей стране было значительно хуже, что и понятно - в этом направлении у нас реки текут и много. поэтому на юг чаще плавали, чем ходили или ездили. Поэтому дальше будет разговор про дороги на самом юге. И вот там всё гораздо загадочнее...

Продолжение следует.