Рецензия на рассказ Игоря Карде «И падал снег...»!

Автор: Не сорвиголоваУ кого соображения нету, те только всем жизнь отравляют.

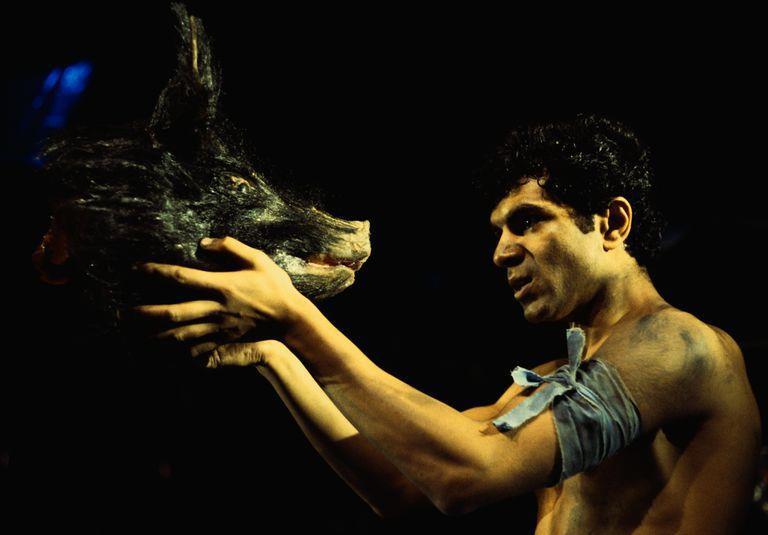

— Уильям Голдинг, «Повелитель Мух».

Дисклеймер: К сожалению, автор запретил писать рецензии на свою конкурсную работу, поэтому эта статья будет опубликована в таком виде. Рассказ будет рассматриваться, как отдельное и самостоятельное произведение автора (учитывается только тот текст, который автор посчитал нужным предоставить). Возрастное ограничение (12+) – не является оправданием и аргументом, парирующим критику. Рецензия составлена и старается быть структурирована по запросу администрации сайта (https://author.today/pages/review-rules). Рецензия — всего лишь выражение позиции ее автора, без претензии на истину.

Приходилось ли тебе когда-нибудь звонко смеяться от осознания, что ты упустил ту возможность не задумываться, что ждёт тебя завтра? С грустью, вспоминать великую мощь невежества и халатности к потребляемому? А может, ты скучаешь по тем пятидесяти рублям, которые нашёл на парковой дорожке? Этот рассказ заставит тебя оглянуться назад, ожидая увидеть там самого счастливого и сильного человека, из всех, что жили на земле, но напомнит, что это всего лишь неприлично длинная тень обычного ученика начальной школы, которого и человеком-то даже назвать ещё сложно. Думаю, вторым названием этого творения легко могло стать «Ода цитате „Счастье в неведении“».

История, которую нем предлагает автор, больше походит на сочинение, которое мне доводилось читать в своих тетрадях за третий-четвёртый класс. Где Я, в попытках вывести, в рамках требуемой темы, что-то грандиозное (как мне тогда казалось) на двух страницах школьной тетрадки, терял способность адекватно описывать происходящее, добровольно застилая глаза пеленой инфантилизма и детской наивности. Из своего сознания, Я вырывал куски сюжета, активно пренебрегал деталями и обожал играть в великого, опережающего всех одноклассников, гения подбора приемов изложения. Ей б-гу, лучше бы всё так и оставалось. Но сегодня мне на глаза попался рассказ «И падал снег...». Рассказ, который Я читал имея багаж подростковой литературы за спиной.

Что лишь помогало осознавать тщетность потраченного времени. Возможно, автор прикрывался рваным повествованием, чтобы избежать сюжетных дыр, но это не уберегло его от массы вытекающих, из этого решения, проблем. Хотя казалось бы: герой начинает путешествие > преодолевает препятствие > обретает награду – моно-миф во всей своей красе, что могло пойти не так?

Здесь тебя ждут абсолютно плоские персонажи. Хорошо, если сможешь найти в них хоть по одной черте, которая отличала бы одного от другого. Будто взятые из «Банка Клише», они бы легко могли меняться друг с другом местами или просто исчезнуть из сюжета, легко передав свои функции рядом стоящему. Удручает и стереотипизация персонажей.

Нарочито «детский» язык, который боится, что читатель хоть сколько-то задумается над тем, что он читает. Тебе остаётся только прыгать глазами от слова к слову, ожидая конца рассказа. Круто ли, когда произведение способно зацепить тебя только моментами, где автор использует неподходящее контексту слово, как "майор космических войск, судя по знакам различия”. Каких различий? Гендерных?

Ох, говорить про "реалистичность" событий из рассказа – отдельный вид наказания для любого физика или просто адекватного человека. Это сложно по нескольким причинам, в числе которых и рваное повествование, и отсутсвие внятного раскрытия лора, и любовь автора делать сюжетные допущения, в угоду продвижения оного. В целом, Я будто наблюдал за игрой мальчика в песочнице, фантазия которого зависит лишь от его скудоумия.

А скудоумия этого мальчика хватило до игры с путешествиями во времени. Что привело к куче сюжетных чёрных дыр и нелогичных ситуаций. Зачем браться за этот фантастический концепт, если не сможешь его раскрыть и донести до читателя принцип работы? Надеюсь, автор рассказа – знает. Я же остался в неведении, как решается вереница из парадоксов и хоть каких-то последствий действий главных героев. Думаю, если бы из произведения исчез этот аспект, вбрасывающий читателя в круговорот вопросов, то рассказ только выиграл, ведь пришлось бы искать менее ленивые пути решения проблемы.

(Пробегая глазами по пунктам написания рецензии, меня не покидал вопрос: Зачем нужен пункт 7, если есть пункт 3?)

У персонажей в этом рассказе нет характера, Я-то точно не нашёл, у них есть только функции. Отсутсвие характера уничтожает возможность сопереживать героям, а уж тем более, сопоставлять их с собой. В персонажах, Я не увидел личностей. Они просто существуют. Они просто существуют вместе. Глобальной цели у них нет, есть только желание. Плохо формулируемое, незрелое желание. Которое им, конечно, в конце принесут на блюдечке, ведь они главные герои. Они выглядят, как типичное представление взрослого о подростках. Они типично говорят что-то. Они типично взаимодействуют друг с другом. Они типично желают чего-то.

С твоего позволения, хотелось бы просто отшутиться. Ведь то, что Я действительно вынес из произведения, сейчас описано по всей рецензии, даже не скрываясь между строк (скорбьпоушедшемуневедению). Ладно, пусть будет, типа, рискуй своей жизнью и тебя за это наградят!

Пожалуй, самое большое упущение автора, который, видимо, побоялся описывать хоть что-то, постоянно оперируя к общим темам «злого извне» и «загадочной штуке». Оставляя большую часть на откуп детской фантазии. Тебе это нравится? У меня вызывает вопросы к умению художественного описания. В голове у меня сложилась не картинка осады в космической станции, а лишь её карандашный набросок, обязательно тонкими и мягкими линиями.

Возможно, идея автора была как раз в этом, чтобы злость заливала мои глаза, когда Я вспоминал беззаботные дни младенчества, когда даже читать не умел.

Как Я уже говорил, идея напоминает мне свои школьные сочинения за 3 класс. Тогда Я мог смело фантазировать о самых абсурдных вещах, абсолютно игнорируя логику происходящего. Названия рас пришельцев кажутся максимально банальными, будто автор не хотел заморачиваться с ними более пяти минут. Названия станций и наград – имеют флёр некой советской эстетики футуризма, как в мультфильме «Тайна третьей планеты», почему-то кажется, что именно такой сеттинг представлял себе автор, когда писал рассказ. Ну и, конечно, загадочный цилиндр, который так сильно не похож на Чёрный Монолит Стенли Кубрика. Работа кажется весьма стиральной, если Я не беру в расчёт минусы.

А их накапливается довольно много за столь короткое время прочтения.

– Целесообразно ли набирать штат учителей для школы из трёх человек, ведь других детей мы не увидим.

– Почему о столь серьезном открытии, как перемещении во времени не знает руководство Земли? А если и знает, то никак не позаботилось о его безопасности.

– Почему дети умеют управляться с оборудованием, которое используют для экспериментов с древним артефактом?

– Что служит критерием зачисления в Космическую Академию? Почему туда взяли, хоть и отличившихся, но всё ещё школьников?

– Почему дети могут так легко бродить по станции в разгар эвакуации?

– Как они смогли предотвратить нападение на станцию, если сам факт их перемещения во времени был вызван как раз нападением на станцию?

На чистоту, не вижу в книге моментов, которые могли бы хоть сколько-то быть полезными для читателя. Куда больше полезного можно подчерпнуть даже из трилогии «Назад в будущее».

Не думаю, что здесь есть интересная тема, для размышления, разве что, ты можешь всучить этот рассказ своему малолетнему ребёнку, как делаешь это с планшетом или смартфоном, открывая YouTube Kids. Но это уже твоё решение.

Что до меня, то сейчас Я просто опустошён, как душевно, так и физически. Мои глаза горят, не желая напоминать им о том, что когда-то они умели видеть этот мир сквозь пальцы. Мне хочется просто вернуться в утробу матери, свернуться в позу эмбриона, и плыть в бесконечно тёплом космосе.