Уроки блокады

Автор: Татьяна БуглакСегодня годовщина начала блокады.

Этот доклад я писала в мае 2010 года на основе более раннего, студенческого ещё, и более обширного, который, увы, не сохранился (там была и статистика норм выдачи продуктов, и много чего ещё, посвящённого именно блокаде, а не современности, и что я не могу сейчас восстановить – нет под рукой нужных книг). Доклад жёсткий, и наполовину посвящён не блокаде, а современности. Но сегодня днём я снова увидела в одной из групп в ВК комментарий, автор которого обвиняет в блокаде советскую власть и ратует за капиталистические ценности современной России. И я вспомнила о своём старом докладе. Я ничего в нём не меняла, выкладываю то, что было написано более 10 лет назад. Если бы я его решила редактировать, то слова были бы жёстче, примеров разрушения и экономики страны, и общества – в несколько раз больше. Но речь о другом: почему мы снова и снова предаём память наших родных, выстоявших в те годы? Почему люди так любят смаковать преступления, не замечая в тысячи раз более значимых подвигов, а напоминания об этих подвигах презрительно называя «пафосом»? (Для справки: «пафос – воодушевление, подъём, энтузиазм» (словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой. М., 1996 год), то есть пафос в значении «душевный подъём от примеров достойного поведения людей» здесь как раз к месту.) Почему снова и снова поднимаются темы «преступлений» того времени, а не берётся за образец достойное поведение миллионов людей?

И последнее. Блокада – это история моей семьи. Мой дед, Орн Степанович Буглак, которому тогда было 23 года, участвовал в знаменитом Таллинском переходе эскадры, потом возил боеприпасы из Кронштадта на Гогланд, а после ранения и госпиталя в начале 1942 перешёл в морскую железнодорожную бригаду. Моя бабушка, Клавдия Михайловна Давыдова, 20-летней девчонкой в сентябре 1941 пошла добровольцем в армию, и после курсов шифровальщиков с начала того же 1942 служила шифровальщицей в той же морской железнодорожной бригаде. Ордена Красной Звезды они получили ещё до снятия блокады. А потом был Кёнигсберг. И смерть в 44 года у деда, бесконечные боли от застрявших в ногах осколков и вернувшиеся перед смертью кошмары о бомбёжках у бабушки. Двоюродный брат бабушки, Александр Давыдов, погиб во время высадки десанта под Ленинградом зимой 1942. И… Сегодня не знающий меня человек в той группе сказал, что если я говорю о подвигах людей в те дни, а не о людоедах и преступления сталинского режима, то мои предки не знали блокады или были обворовывавшими людей зажравшимися чиновниками. Человек, презирающий советское прошлое, презирающий солдат, защищавших город, говорит это о людях, благодаря которым выжили его родные!

И поэтому я выкладываю этот старый доклад. И, чтобы не было скандалов и криков, закрываю комменты. Это пост о тех, кто стал для меня недосягаемым образцом. И о том, во что превратили результаты их подвига теперь.

УРОКИ БЛОКАДЫ

Мы празднуем 65 годовщину Победы. Снова говорится множество слов о подвиге людей, снова повторяют слова «Никто не забыт, ничто не забыто». Только почему же так много вопросов рождается у людей, знающих историю страны, вопросов, обращённых не в прошлое, а в современность? Думается, многое можно понять, если вспоминать не громкими словами с трибун, а сравнением с тем временем, когда наша родная страна одержала Победу в самой страшной войне в истории человечества. Одной из наиболее тяжёлых страниц этой войны была оборона Ленинграда. Именно события ленинградской блокады стали основой для небольшого исследования – в действительности ли мы помним уроки войны? Для сравнения были выбраны несколько наиболее ярких, характерных черт быта блокадного города и современной жизни.

Первое сравнение. Промышленность

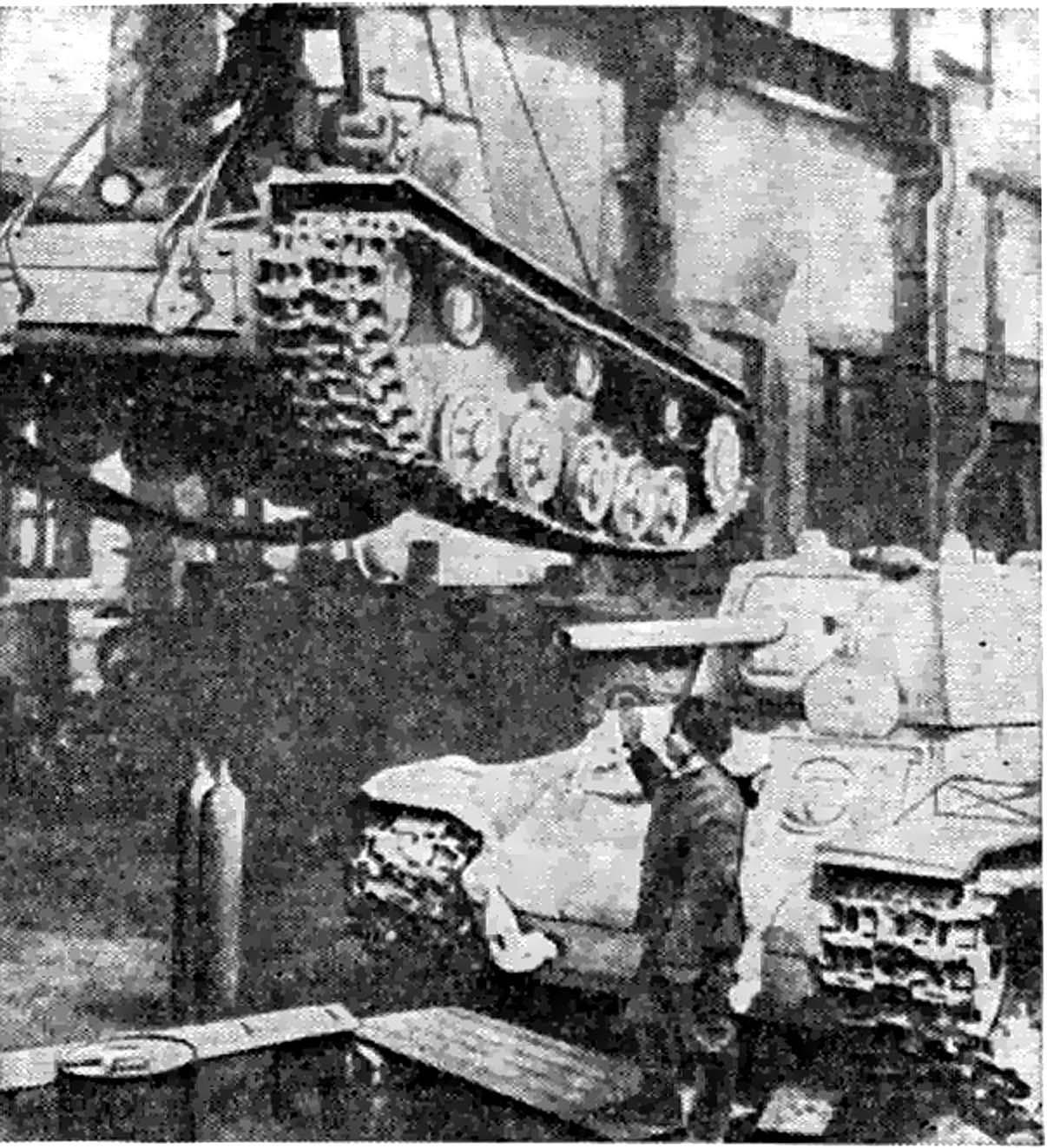

В городе, бывшим одним из крупнейших промышленных центров страны, сразу же начались работы по переходу на производство военной продукции. Уже вскоре оружие и боеприпасы стали выпускать на многих фабриках и заводах, включая фабрику игрушек (изготовление гранат) и на заводе музыкальных инструментов (противотанковые мины).[1] В то же время все понимали, что необходимо было эвакуировать хотя бы часть заводов. К 1 сентября полностью или частично удалось эвакуировать почти 100 заводов, причём до 29 июля, когда вышел запрет на вывоз металлов, многие предприятия эвакуировались с запасом сырья.

Предприятия, оставшиеся в городе, продолжали работу на протяжении всей блокады. Исключением стали только самые тяжёлые зимние месяцы 1941-1942 годов. Но уже весной заводы заработали снова. Всего же за годы блокады на заводах Ленинграда было изготовлено и отремонтировано 2 тысячи танков, 1,5 тысячи миномётов, произведено 10 миллионов мин и снарядов.[2] Полное восстановление промышленности города произошло буквально через несколько лет после окончания войны: если в 1945 году валовая продукция промышленности города составляла всего 32% от уровня 1940 года, то к 1949 году она достигла довоенного уровня.[3]

Даже эти примеры показывают – восстановление производства, сначала военного, а потом и мирного, быстрое переоснащение заводов согласно потребностям времени люди считали своей главной задачей. Что же сейчас? Только один пример нашего города показывает – промышленность, за исключением нефтедобывающих предприятий, сейчас никому не нужна. Все крупные торговые центры города находятся в бывших цехах, при этом ни в одном торговом центре вы почти не найдёте товаров, сделанных в России. То же самое происходит и в других городах. Если же предприятие и работает, то в основном на иностранном оборудовании, на привозном сырье. Доходит до смешного – в стране, ещё недавно экспортировавшей лён высокого качества, сейчас льняные ткани импортируют из Кореи, где лён вообще не растёт.

Второе сравнение. Преступность

Некоторое время назад в прессе очень любили поднимать вопросы воровства продуктов и людоедства в блокадном Ленинграде. Однако документы военного времени говорят о другом. Так, на начало апреля 1942 года всего арестованных (с учётом диверсантов и шпионов) около 27 тысяч человек (из них расстреляно 3727). Основные преступления – «хищения социалистической собственности», т.е. воровство на предприятиях, а не грабежи. В число арестованных входили и людоеды – менее 800 человек, главным образом представители маргинальных слоёв.[4] Напомню, что по данным на начало блокады в Ленинграде находилось около 3 миллионов человек.[5] Таким образом, всего в городе в самые тяжёлые месяцы войны из всего населения менее 1% являлись преступниками, и ничтожно малая часть из них была людоедами. Сотрудники милиции и НКВД, сами едва стоящие на ногах, боролись с преступлениями. И надо сказать, это им удавалось, хотя пользовались они очень суровыми и даже жестокими методами. Так, за обнаружение у человека продуктов невыясненного происхождения или чужих продуктовых карточек расстреливали на месте. Расстрел применялся и к высокопоставленным ворам. Ярким примером реальной обстановки в блокадном городе служит тот факт, что в самые тяжёлые месяцы начала 1942 года хлеб по магазинам приходилось развозить на детских санках, и не отмечено ни одного нападения на комсомольцев, перевозивших хлеб.[6]

Эти данные даже сравнивать нельзя с тем, что происходит в стране сейчас. Нас уже не удивляют сообщения о том, что из-за копеечной пенсии нападают ветеранов, что дети убивают родителей не из-за голода, а чтобы им не мешали играть на компьютере. Хищения и взятки стали обыденностью в нашей жизни, и люди даже не обращают внимания на короткие сообщения в новостях, что концерн «Даймлер» привлечён к ответственности за дачу взяток представителям нашего государства, причём взяток, соизмеримых с бюджетом небольшой области.

Третье сравнение. Медицина

Уже в феврале 1942 руководство города стало задумываться о том, что при существующей антисанитарии и слабости жителей весной в городе могут начаться эпидемии. Поэтому уже к середине марта полмиллиона ленинградцев получили прививки против тифа, сыпного и брюшного, и чумы. К 10 апреля работало более 10 дезинфекционных пунктов, в детских домах для заразных больных установили две тысячи коек.[7] Эти меры привели к тому, что Ленинград стал единственным в истории осаждённым городом, избежавшим эпидемий, количество инфекционных больных в это время не только не увеличилось, но наоборот, в некоторых случаях даже снизилось по отношению к довоенному времени.[8]

Что же происходит с медициной и санитарной обстановкой сейчас, через десятки лет после окончания войны? Медицина стала платной, особенно это заметно в периоды эпидемий. Думаю, все помнят события прошлого года, пресловутую эпидемию «свиного гриппа». К счастью, она оказалась «пустышкой», но за короткое время шумихи цены на простые лекарства возросли в два-три раза. Лекарства для инвалидов и ветеранов, которые по закону обязаны предоставляться бесплатно, зачастую можно купить только за деньги. В этом меня убеждает не пресса, а личный опыт – моя бабушка, ветеран войны, имевшая награды «За оборону Ленинграда», «За взятие Кёнигсберга», орден Красной Звезды, тяжело заболев, не могла получить бесплатных лекарств, поскольку в аптеках их не было, зато те же самые лекарства продавались в тех же аптеках свободно, но стоили сотни, а то и тысячи рублей. Не аналоги, а те же самые лекарства.

Четвёртое сравнение. Образование

Я уже упоминала о том, что людоедами становились в основном люди маргинальных слоёв, совсем или почти не имевшие образования. В то же время число людей с полным средним и высшим образованием среди таких преступников исчислялось единицами. Понимая опасность, которую представляют необразованные люди, руководство Ленинграда, да и сами жители делали всё, чтобы создать школьникам и оставшимся в городе студентам хоть какие-то условия для учёбы. Довольно забавна жалоба одной студентки. Ей пришлось пять часов слушать лекцию – всё время бомбёжки в бомбоубежище преподаватель читал свой предмет. Школы в городе не работали только в течение зимы 1941 – 1942 годов, с весны занятия возобновились. Сразу после снятия блокады в 1944 году в Ленинграде было открыто нахимовское военно-морское училище для детей, чьи отцы погибли на фронте. В приказе об открытии училища говорится: «Удовлетворить просьбу Ленинградского городского комитета ВКП(б) и Наркомвоенморфлота о создании в Ленинграде в 1944 году Нахимовского военно-морского училища на 500 воспитанников – для устройства, обучения и воспитания сыновей воинов Военно-Морского Флота и Красной Армии и партизан Отечественной войны, а также сыновей советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких захватчиков».[9]

В 1943 году в городе было создано училище для «подготовки высококвалифицированных строителей, маляров, живописцев, лепщиков, стекольщиков-витражистов, кузнецов по художественной ковке, столяров-краснодеревцев для реставрации и наиболее сложных отделочных работ в жилых и общественных зданиях, пострадавших во время блокады».[10] Город думал о будущем. Руководители понимали – для восстановления нужны люди разных профессий, от академиков (в это же время работавших над планами новых зданий), до столяров и плотников.

Продолжали работать и многие учёные. Так, только за несколько первых месяцев войны было представлено к защите 847 диссертаций, а в декабре Ленинградский комитет партии предупредил академическое сообщество о необходимости «не допускать никакого послабления в оценке работы учёных» только из-за трудностей военного времени».[11]

Это блокадный Ленинград, умиравший от голода и бомбёжек. Сейчас мы сыты и одеты, а о войне большинство из нас знает только понаслышке. Видимо, сытым людям не нужно быть грамотными. Иначе как объяснить ситуацию, когда всё высшее образование переведено на «самоокупаемость» (такого нет ни в одной цивилизованной стране мира), и на «самоокупаемость» же сейчас планируют перевести школы и детские сады? Почему в нашей мирной стране по некоторым данным более двух миллионов беспризорников? Как объяснить ситуации, когда выпускники школ не знают таблицу умножения, ни разу не слышали о Тютчеве или Некрасове, а студенты считают Чайковского «основателем ЧК»? Когда в стенах гуманитарного вуза студенты-филологи, ничуть не смущаясь, используют ненормативную лексику не на специальных занятиях, а просто потому, что «литературным языком говорить сейчас невозможно» (из личного общения со студентами). Когда на слово «диссертация» Интернет выдаёт не список новых научных работ, а расценки и адреса фирм, пишущих диссертации на заказ. И появляются у нас «доктора наук» и даже «академики», не знающие зачастую даже школьной программы. Далеко ходить не нужно, достаточно вспомнить скандал с фильтрами для воды от «академика Петрика» или «исторические монографии» от когда-то неплохого фантаста и посредственного автора боевиков Александра Бушкова. А нахимовские и суворовские училища приравняли к обычным интернатам, и воспитанникам училищ впервые с 1945 года запрещено участвовать в параде на Красной площади. Гордость за свою страну сейчас для чиновников столь же неходовой «товар», как и доступное качественное образование.

Пятое сравнение. Наука и культура

В первые дни войны началась массовая эвакуация музейных собраний, а также части научных институтов. Только из Эрмитажа было вывезено 1200 тысяч вещей – два эшелона.[12]

Вопреки войне в блокадном городе продолжалась научная и культурная жизнь, осложнённая тем, что многое нужно было не изучать, а хотя бы просто спасти от уничтожения. Астроном А.Н.Дейч в середине октября предпринял две вылазки к Пулковской обсерватории, для того, чтобы вынести оттуда ценные научные приборы, таблицы, библиотеку. Несколько сот метров спасённые вещи приходилось нести на руках под огнём немцев.

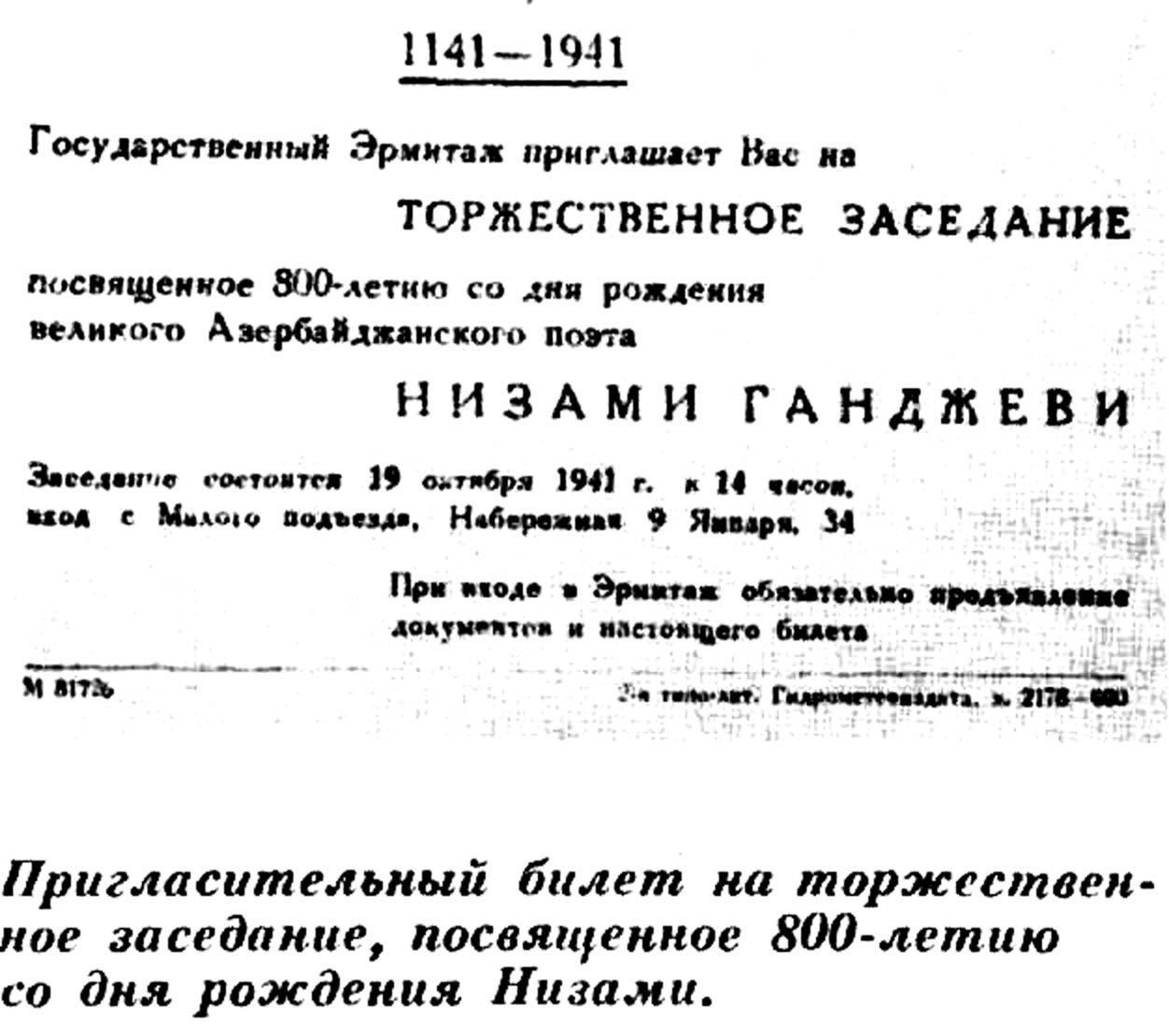

В Эрмитаже прошли празднования юбилеев двух поэтов средневекового Востока – 18 октября праздновали юбилей Низами Гянджеви, а в самые голодные дни, 10 декабря 1941 – Навои. Многие докладчики вызывались на эти празднования прямо с фронта, а после вечера в Эрмитаже опять уходили в бой. Продолжались и музыкальные выступления в Филармонии, работал Театр Музыкальной комедии.

Настоящим подвигом было то, что в таких условиях люди смогли сохранить животных в зоопарке. Сохранилась и коллекция семян, одна из крупнейших и ценнейших в мире.

Наука, любимое дело спасали людей от отчаянья, не давая «зацикливаться» на всех ужасах блокадного города. У сотрудников Эрмитажа во время дежурств сумки от противогазов были набиты книгами. Директор музея Иосиф Орбели сердился: «За пояс надо книги совать!».[13] Борис Пиотровский отмечал на листках своей рукописи по истории Урарту: «Очень холодно, трудно писать».[14]

В начале марта 1942 года по радио было объявлено о восстановлении Симфонического оркестра Ленинградского Радиокомитета. На этот призыв откликнулись всего 30 человек – все, кто пережил зиму и был в состоянии взять в руки инструмент. Некоторых музыкантов привозили на саночках. Не случайно восстанавливали именно оркестр Радиокомитета. Именно отсюда шли вести с фронтов, отсюда Ленинград говорил с остальной страной, здесь рождалась надежда.

Сразу после снятия блокады, в 1944 году, свою деятельность начали восстанавливать музеи. Об объёмах работ можно судить по перечням запрашиваемых материалов, необходимых для восстановления некоторых залов Эрмитажа. Только гипса требовались десятки тонн, тысячи квадратных метров оконного стекла, килограммы сусального золота.[15] Сейчас это покажется удивительным, но музей получал требуемые материалы. Как получали необходимое другие музеи и научные учреждения Ленинграда.

Что же происходит в стране теперь? Кто-то может сказать: «Сейчас восстанавливаются музеи и памятники архитектуры», – и приведёт в пример Царицыно, Янтарную комнату или Земляной замок Петра III. Да, некоторые здания восстановлены, и иногда даже качественно отреставрированы, но сколько их? В скольких памятниках архитектуры сейчас находятся коммерческие фирмы, рестораны, а то и бордели? Только на днях горел Псковский кремль. Горел оттого, что хозяева ресторана в одной из башен не соблюдают простейших правил безопасности. Многие музеи, особенно в провинциальных городах, разрушаются, сейчас им предписано сократить штат сотрудников, иногда в два-три раза. Или же переехать в другие помещения, которые, кстати, государством не предоставляются, чтобы освободить место для Церкви. А кто будет сохранять от разрушения то, что было выявлено и спасено учёными и реставраторами на протяжении последних ста лет? Примеры удачного сотрудничества музеев и Церкви единичны. К сведению, музеи Рязанского Кремля выгоняют на улицу, и никого это не волнует. И ценности, сохранённые сотрудниками Эрмитажа в годы войны, требуют вернуть Патриархии.

Радио, бывшее в дни блокады единственной опорой для жителей города, сейчас практически умерло. Во многих регионах не транслируется ни одного канала, который бы был направлен не на современную попсу или блатную музыку, а на серьёзные культурные, научные и детские передачи. Кто сейчас помнит о существовании радиопостановок? Телевидение, во многом заменившее для нас радио, также не заинтересовано в показе нормальных фильмов и передач. Детские фильмы идут ночью, а низкопробные сериалы, а то и полупорнографические фильмы – днём.

Самое тяжёлое положение сейчас у науки, и фундаментальной, и прикладной. Громкие слова о нанотехнологиях остаются словами. В действительности деньги уходят только на оплату работы чиновников, занятых бесконечными согласованиями. Фундаментальная же наука вообще стоит на грани гибели. Сколько среди учёных молодёжи? Сейчас люди 45-летнего возраста считаются «молодыми специалистами». Доходит до того, что коллекции семян, спасённые в блокадном городе, сейчас хотят выбросить – они «не представляют научной ценности». Но что тогда для нашей страны представляет «научную ценность»?

Можно приводить ещё множество примеров, но, думаю, вполне достаточно и этих пяти сравнений. Во время чтения документов и мемуаров возникает только один вопрос: а стоило ли людям того времени стремиться жить, спасать знания и культурные ценности, чтобы сейчас их внуки и правнуки с гордостью заявляли: «Я не хочу знать даже имён своих дедов»?

Всё это только самая верхушка айсберга. Что же происходит на самом деле – никто не знает. Говорят, что никто не узнает правды о блокаде. А кто-нибудь когда-нибудь узнает правду о сегодняшнем дне? О настоящей войне против своего народа. Войне, тем более страшной, что она ведётся не для «жизненного пространства», не в угоду тайным масонским или иным сговорам, а из-за глупости и жадности. У братьев Стругацких есть хорошее описание «сверхчеловека», «гиганта мысли», подобного нашим современным представителям «элиты», которая не имеет ничего общего с настоящей элитой. Очень не хочется, чтобы от страны осталось то же, что и от полигона, где испытывали Стругацкие модель своего «сверхчеловека». А хочется жить в мире людей, знающих, что такое честь, добро и мудрость и помнящих подвиги своих предков.

Может быть, новая война и новая блокада кончатся, пока что ещё есть, что спасти и восстановить?

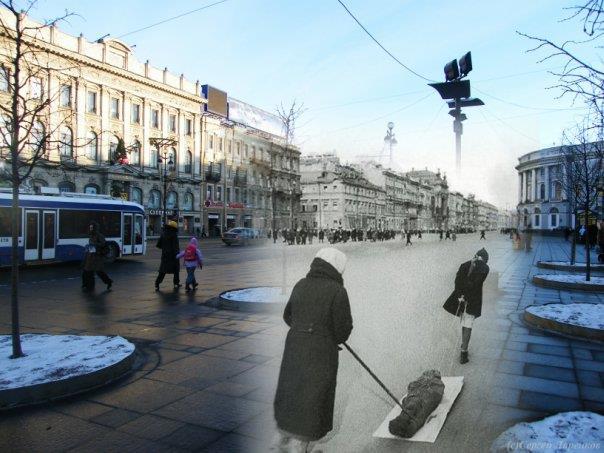

(Несколько фотоколлажей Сергея Ларенкова)

[1] 1 Солсбери Г.Э. 900 дней. Дневник Ленинградской блокады. Смоленск. 2004. С. 88.

[2] Балязин В.Н., Дуров В.А. Казакевич А.Н. Самые знаменитые награды России.М., 2000. С. 290.

[3] Великая Отечественная война 1941 – 1945: энциклопедия. М., 1985. С.402.

[4] Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов. М., С-Пб., 2005. С. 679 – 680.

[5] Солсбери Г.Э. 900 дней. С. 287.

[6] Там же, С. 349.

[7] там же, С.480.

[8] Блокада Ленинграда… С. 719, 729.

[9] Иванов В.П. Мальчишки в бескозырках. М., 1986. С. 132.

[10] Варшавский С., Рест Б. Подвиг Эрмитажа. Л., 1968. С. 165.

[11] Солсбери Г.Э. 900 дней. С. 467.

[12] Варшавский С., Рест Б. Подвиг Эрмитажа. С. 57.

[13] Там же, С. 93.

[14] Там же, С. 94.

[15] Там же, С.171.