Лучи смерти вчера и сегодня

Автор: Евгений КрасПервые разговоры о пресловутых «лучах смерти» стали появляться вместе с началом нового 20-го столетия по самой распространённой сейчас системе летосчисления. Источников было несколько. Я напомню только про один. Вот цитата из рукописи под названием «Революция посредством науки, или Конец войнам»: «Я могу воспроизвести пучком коротких волн всю силу взрыва. Взрывная волна полностью передается вдоль несущей электромагнитной волны, и таким образом заряд динамита, взорванный в Москве, может передать свое воздействие в Константинополь. Проделанные мной эксперименты показывают, что этот феномен можно вызывать на расстоянии в несколько тысяч километров. Применение такого оружия в революции приведет к тому, что народы восстанут, и войны сделаются совершенно невозможными».

Ну, да – мечтатель. Тогда они ещё были. В 1903 году тело автора этих строк было найдено в его собственной лаборатории. Причина смерти была объявлена естественной. Однако вокруг бумаг, изъятых полицией из кабинета, сразу началась странная возня. Его и сейчас называют автором неких «лучей смерти», хотя никто толком не может сказать, что же это были за лучи? Ясно, что человек он был очень серьёзный и разносторонний. Профессора Михаила Михайловича Фёдорова знали не только в научных кругах, но и в литературных. Он издавал собственный журнал «Научное обозрение». Именно в его журнале была напечатана статья «Исследование мировых пространств реактивными приборами» Циолковского. Печатались у него и Бехтерев, и Менделеев, и другие выдающиеся учёные. Другими словами, Фёдоров не стал бы просто так молоть языком. Мало того, он намекал, что не одинок в своих исследованиях. Его друзья-учёные вспоминали, что профессор упоминал о том, что к этой идее подбирались в Америке, «…но совсем иным и неудачным способом».

Возможно предположить, что он намекал на работы Теслы, который в том самом 1903 году уже работал. «29 июня 1908 года. Это был взрыв. Волна взрыва дошла до Нью-Йорка. Там, в Сибири, произошел чудовищный взрыв природного электричества... Шаровая молния! Свершилось...». Это слова, написанные Николой Тесла по поводу «Тунгусского метеорита».

И всё же главным полем для «лучей смерти» стали страницы фантастических романов. Впервые они появляются в виде направленного теплового луча, наверное, у Герберта Уэллса в его «Войне миров». Немного неконкретно и без подробностей получилось, на манер «божественной силы». Куда более внятно к идее подошёл Толстой в своём романе «Гиперболоид инженера Гарина», описав в нём реальную конструкцию, которую, правда, в варианте оружия использовать было нельзя. Однако, несмотря на разницу в подходах, оба автора дело сделали – «лучи смерти» материализовались в сознании граждан в виде некого настоящего луча, который всё пробивает и сжигает. Идея до сих пор гуляет в разных видах по страницам книг и по киноэкранам в виде «бластеров», «скорчеров» и прочих «лучемётов». Ну а что же в реальности, кроме лазерных указок и целеуказателей?

Да, в общем, много чего… и у американцев, и у нас есть внятного, хотя большей частью невнятного из-за секретности или, наоборот, из-за слишком оглушительного рекламного шума. Первые заметные шаги в тишине прозвучали в этом направлении в СССР в начале 60-х годов. Ознакомившись с достижением науки, властями СССР было принято Решение и началось…

Первым делом – оборона. В 1963 году была начата работа над лазерным противоракетным локатором ЛЭ-1. Он был способен за доли секунды навести 196 лазерных лучей в баллистическую ракету, летящую со скоростью 4−5 км/с. Большой и стационарный. Но это было, конечно же не всё. Только самое начало.

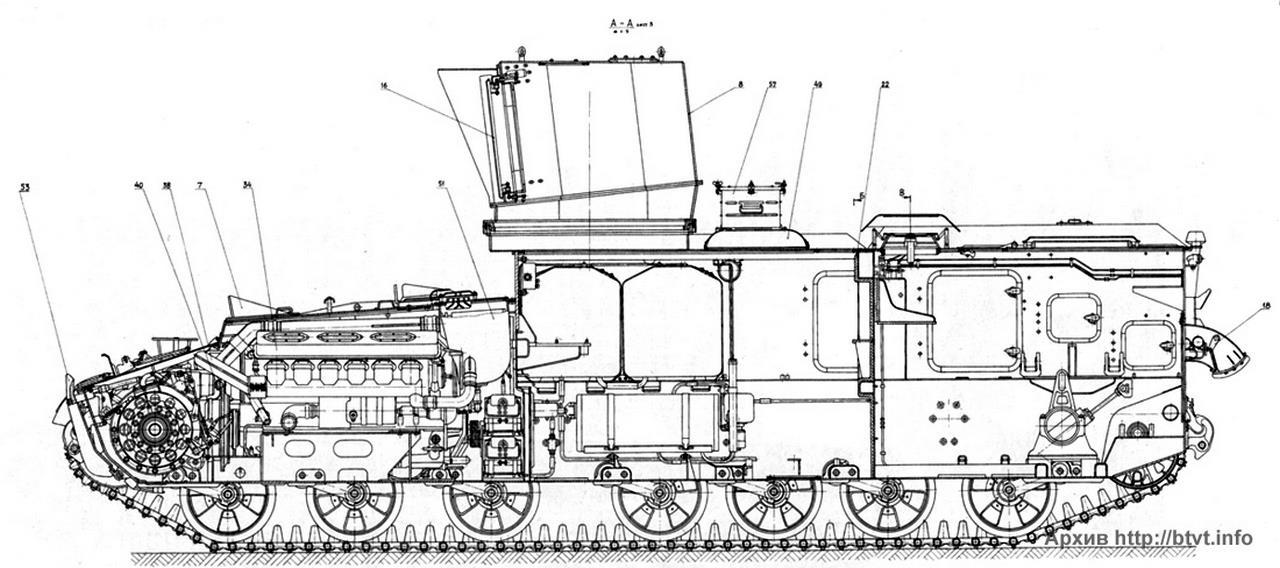

Одним из первых самоходных стал советский лазерный комплекс 1К11 «Стилет»:

В качестве основы для него использовали самоходное орудие СУ-100П. В него установили твёрдотельный лазер и для его питания энергией дополнительный дизельгенератор мощностью 400 лс. Вот схема, на которой показано общее устройство этой машины:

Получилась боевая машина, предназначенная для ослепления систем наблюдения и прицеливания тяжёлых вооружений противника. Похожая система, кстати, но значительно более меньшей мощности была через много лет, в 1996 году, использована американцами в своей лазерной установке для разминирования ZEUS, смонтированная на шасси военного внедорожника:

«Стилет» же был официально поставлен на вооружение в 1981 году, но на этом всё и застопорилось – серийно он никогда не производился. Три опытных экземпляра сгинули в лабиринтах Смутного Времени 90-х… но не пропало. Дело в этом направлении было продолжено (возможно, что именно из-за быстрого прогресса и «забыли» про «Стилет»). Следующей опытной разработкой советского военпрома стал лазерный танк СЛК «Сангвин», созданный в 1982 году. Смог найти всего одну скверную фотографию этого комплекса:

Как видите, основой для него стала легендарная «Шилка». Мощность лазера стала больше и выжигать системы наблюдения и прицеливания у противника «Сангвин» мог на дистанции аж до 8-10 км. Понятно, что машину уже рассматривали как оружие, способное противостоять боевым вертолётам и только начинавшимся появляться первым беспилотным разведчикам. Также был разработан морской вариант «Сангвина», который получил название «Аквилон». Но и они остановились на стадии опытных образцов.

Всё тем же НПО «Астрофизика» параллельно тогда ещё был создан лазерный комплекс КДХР-1Н «Даль», предназначенный для дистанционной химической разведки:

Носителем для него стал плавающий бронетранспортёр МТЛБу. Комплекс успешно прошёл испытания и поступил на вооружение в 1988 году. Он и сейчас состоит на вооружении нашей Армии. Однако, это всё же разведка, а не боевая система.

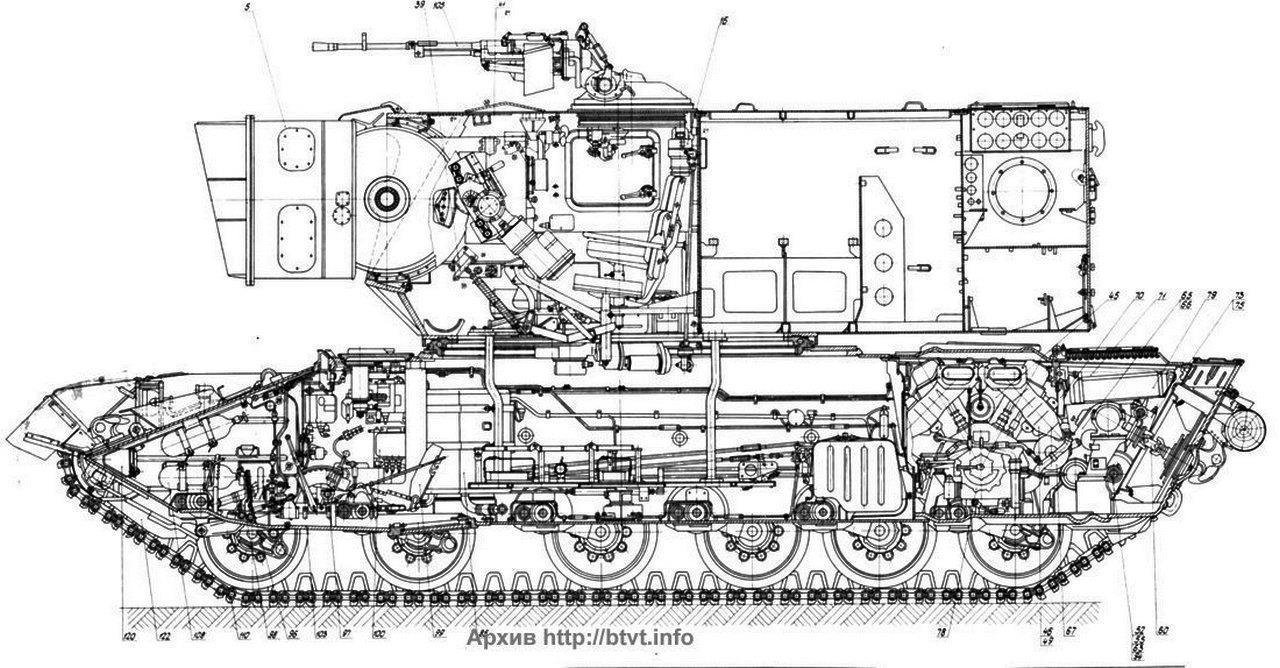

Продолжением же работ по боевым мобильным системам стала разработка лазерного танка 1К17 «Сжатие», созданного в 1992 году:

Он базировался на шасси самоходного орудия «Мста-С». Он не только самый известный из своих соратников, но и самый совершенный из них. Здесь не только мощность увеличили. Всё стало сложнее. Его оружием были 12 оптических каналов, работавших в разных диапазонах. Причина проста – к началу 90-х уже имелись способы защиты от лазерного облучения, но они работали в определённой длине волны лазера. Для «Сжатия» наличие защиты у противника стало безразличным. Вот схема установки:

Он базировался на шасси самоходного орудия «Мста-С». Он не только самый известный из своих соратников, но и самый совершенный из них. Здесь не только мощность увеличили. Всё стало сложнее. Его оружием были 12 оптических каналов, работавших в разных диапазонах. Причина проста – к началу 90-х уже имелись способы защиты от лазерного облучения, но они работали в определённой длине волны лазера. Для «Сжатия» наличие защиты у противника стало безразличным. Вот схема установки:

Таким образом можно, наверное, считать, что поступивший сейчас на вооружение «Пересвет», является не чем-то абсолютно новым, а достойным продолжением систем, разработанных ранее, ещё во времена СССР, начиная с 60-х годов. Что такое «Пересвет» и какие у него реальные возможности – одному «военпрому» известно:

К концу 60-х годов советское «лазеростроение», если так можно выразиться, вышло на очень серьёзные рубежи. То есть у нас не просто проектировали какой-то один боевой лазер, но дело успешно дошло до уровня классификации лазерного оружия по мощности и по назначению. В 1967 году было принято решение о начале работ по проектированию лазерного комплекса «Омега», предназначенного для борьбы с ракетами и авиацией потенциального противника. Понятно, что для поражения воздушной цели нужна серьёзная мощность. Её определили в 10 МДж. Начало строительства «объекта 2506» началось уже в 1969 году на полигоне ПРО Сары Шаган. Проектирование отдельных узлов и строительство шло долго (для тех времён). Исследовали влияние атмосферы на лазерный луч, научились находить цели, строить их изображение, находить в конструкции уязвимые места. Потом возникли проблемы, и работы были прекращены… для того, чтобы начать разработку лазерного комплекса «Омега-2». Сменили тип лазера, сменили… да всё сменили. В 1982 году лазерным лучом была уничтожена первая малогабаритная радиоуправляемая мишень болгарского производства РУМ-2Б. Всё было хорошо, комплекс показали начальству, но всё же были вынуждены признать, что ракеты лучше. На вооружение он не поступил.

Можно, наверное, ещё что-то рассказать-поискать и уточнить про наши лазерные установки. Например, припомнить особо малый класс, в котором тоже были достижения в виде разработанного, изготовленного и успешно испытанного лазерного пистолета, которым хотели вооружить космонавтов на боевых станциях, но думаю, что пора припомнить и усилия, которые прикладывал в этом направлении наши заклятые… хм… партнёры.

А они тоже не сидели сложа руки. Военные показывали своим гражданским начальникам картинки со страшной «советской угрозой» в виде лазерных комплексов и требовали денег. Особенно всё активизировалось во времена Рейгана с его «Звёздными войнами». На полигонах гремели ядерные взрывы – американцы всерьёз пытались сделать «лазеры с ядерной накачкой». В принципе это было логично – а где ещё взять запредельную мощность? Однако, зря потратили ядерные боеприпасы, потратили кучу денег (200 миллиардов долларов) и накрыли окрестности продуктами распада – идея оказалась провальной. Были и другие затратные и очень затратные эксперименты с лазерным оружием. Ещё, например, построили по программе ABL (Airborne Laser) на базе здоровенного «Boeing 747» летающий лазер (13 миллиардов долларов):

В целом получилось кое-что, но только именно кое-что. Для боя этого было явно недостаточно. Списали. Наши, между прочим, тоже поэкспериментировали с летающим лазером на базе Ил-76:

Цели были немного другими, но результат военных тоже не удовлетворил. Кончилось примерно так же, хотя и по другим причинам. Ну, это так – к слову.

Что касается наземных боевых средств, то американцы и здесь не сидели сложа руки. Одну их машинку я уже показал, но они прекрасно понимали, что для поля боя нужно что-то помощнее и получше защищённое. За основу взяли свою не очень удачную БМП «Страйкер» и попытались убедить начальство и весь мир, что именно они «самые-самые». Вот так, примерно:

Ну, «все культурные и образованные люди», конечно же понимают, что это были не какие-то тупые мечты типа «картинок Путина», а самые, что ни на есть реальные проекты. Как и всегда в США. Такие если потом и закрываются, то исключительно из-за слишком большой стоимости. Как же ещё может быть у высшей расы «исключительной нации»?

Начальство частным фирмам поверило и денег дало. Может и не очень поверило, но … деньги ведь всем нужны. В результате появился первый вариант лазерного оружия на «Страйкере»:

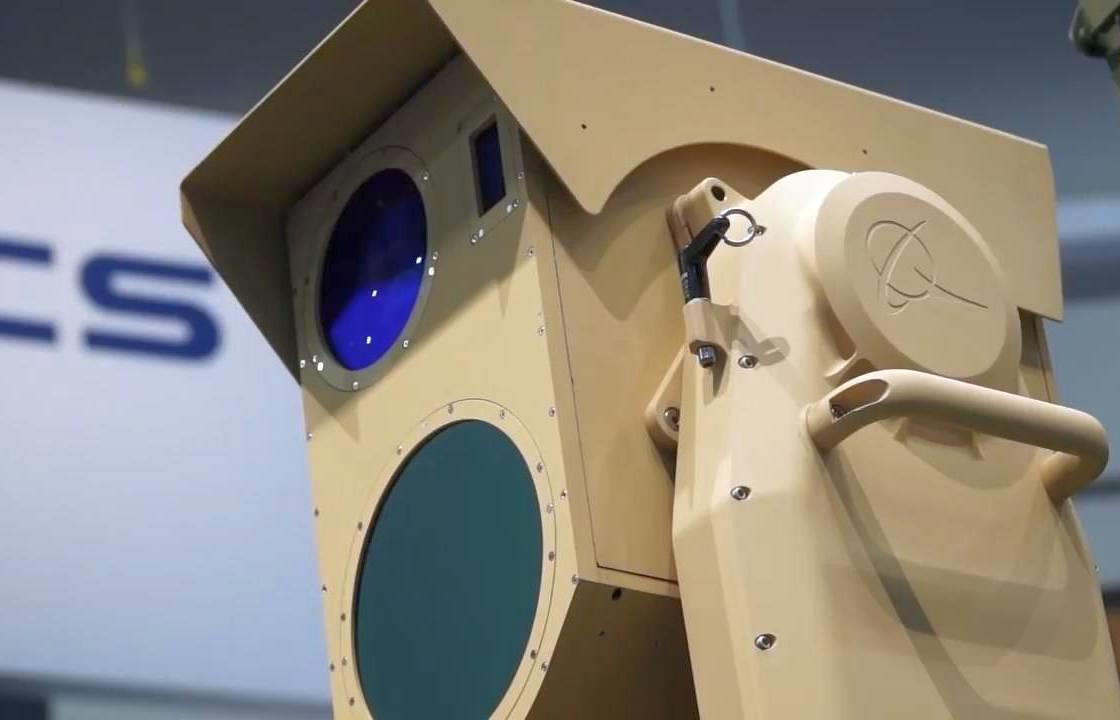

А вот на этом фото изображён его «главный калибр», так сказать:

Если честно, то как-то не очень впечатлило, но американцы заявляют, что этот тарантас с прожектором может сбивать не только пластмассовые беспилотники, но и ракеты, мины и даже артиллерийские снаряды (ой, брехня-я). Ну, так говорят. Они вообще говорят, что эти штуки будут по эффективности круче всех систем ПВО и даже ПРО вместе взятых. Да ещё и стоить будут прямо гроши… (ага, знаю я их «гроши»).

Американский флот тоже не остался в стороне от подобных экспериментов. Даже больше – он вообще впереди всей этой программы, так как американцы не без оснований считают, что именно флот будет первым «потребителем» подобного оружия – ведь именно на кораблях проще всего обеспечить энергетику для лазера. Одним из первых кораблей, на которые американцы установили свой прототип боевого лазера системы TLS был эсминец DDG-105 «Дьюи» (типа «Арли Бёрг»). Это произошло в 2012 году. Вот тот самый эсминец с тем самым лазером (там на корме, на вертолётной площадке):

Если плохо видно, то вот это место поближе с открытым кожухом лазерной установки:

Было проведено с дюжину примерно испытаний. Стреляли по квадрокоптерам, беспилотникам, катерам… хотя, как сказать «катерам». По таким лодочкам-мишеням, которые просто плавали без каких-либо движений. Вроде бы получилось всё очень хорошо, по словам испытателей. Однако испытания были прекращены почему-то при этом и о планах оснащения эсминцев этим оружием все помалкивают уже много лет.

Следующей «жертвой» испытателей в 2017 году стал десантный транспортник «USS Ponce». Вот такой:

Стандартный контейнерный блок, с кормы блок с щитом, подозрительно напоминающий обычный РЩ… похоже на то, что стоит там эта штука сильно временно. Вот, посмотрите на фото:

Вот ещё одно фото поближе и с другого угла:

Испытания, испытания… пригласили CNN для рекламы. Ихний корреспондент посмотрел на испытания и авторитетно заявил, что «это точнее, чем пуля» (а чё не снаряд или ракета? Видать с мощностью не очень…). А потом сделал ещё одно заявление: «Это не нишевая система вооружения, как некоторые другие виды оружия, которые у нас есть в армии, где она хороша только против воздушных контактов, или она хороша только против надводных целей, или она хороша только против, вы знаете, наземных целей в этом случае это очень универсальное оружие, его можно использовать против самых разных целей». Ну, что ж. Прозвучало очень сурово и авторитетно… для корреспондента. Меня немного смутило только одно – фамилия Уэллс. Так и хочется у него спросить: «Герберт, Вы ли это?»

Ладно… читаем дальше. «Для испытания экипаж USS Ponce запустил цель – беспилотный летательный аппарат – оружие, которое все чаще используется Ираном, Северной Кореей, Китаем, Россией и другими противниками…» Хм… никто не напомнит мне, когда мы против американцев использовали беспилотники? Ладно, пропустим, но не забудем… «…В одно мгновение крыло дрона загорелось, нагретое до температуры в тысячи градусов, смертельно повредив самолет и отправив его вниз, в море…» Стоп. «в тысячи…»?! Я так понял, что эта здоровенная штуковина стреляла по модельке из кружка «Умелые руки» на расстоянии прямой видимости? То есть не более, чем пару кабельтовых… понятно теперь почему «точнее, чем пуля».

Хорошо. А что, для разведок «заинтересованных сторон» ничего не сообщат полезного? Сообщили, хоть и не густо: «Все, что нужно для работы системы стоимостью 40 миллионов долларов – это подача электроэнергии, которая вырабатывается ее собственным небольшим генератором и имеет команду из трех человек…» Да, так я и думал – стандартный дизельгенератор в стандартном контейнерном блоке (6х2,4х2,4 метра)… киловатт 300 примерно, не больше. Хотя даже при таком убожестве заявление о стоимости «…примерно по доллару за выстрел» вызывает сомнение. Да и нужно всё же отдать должное скромности командира славной тройки. На прямой вопрос корреспондента он сказал, что данный прототип «…предназначен… для выведения из строя или уничтожения самолетов и небольших катеров». Настырный журналюга не унимался и спросил прямо о том, могут они сбить ракету? Лейтенант скромно улыбнулся: «может быть». Молодец! Хоть не соврал… может быть, а может и не быть. Смотря по тому, что за ракета. Если из кружка «Умелые руки», и если она будет не лететь, а стоять… недалеко, то могут и сбить.

Но вернёмся на грешную землю, к не нашим «Страйкерам», однако. Итак, первый этап по программе Stryker MEHEL (Mobile Expeditionary High Energy Laser), что в переводе «Мобильный высокоэнергетический лазер» (10 кВт), начался в 2016 году был предназначен для поиска и уничтожения «сложных целей» закончился сбором полезной информации, и больше ничем. Хотя предполагалось довести его до серийного производства, но потом пришлось увеличить мощность до 18 кВт. Не помогло. Хотя испытателям есть чем похвалиться. Они даже результаты своей стрельбы на борта наносят:

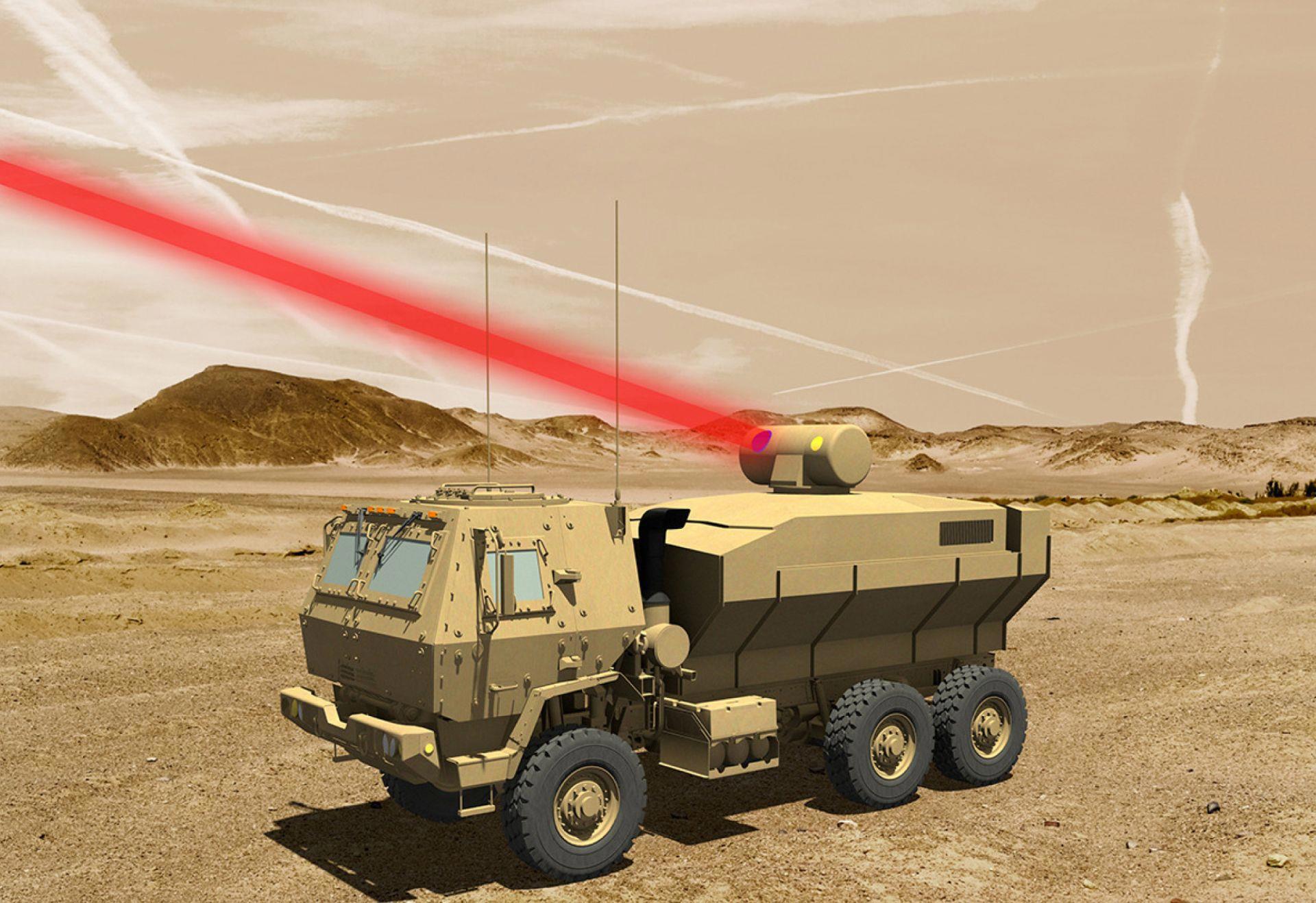

Но применение лазеров всё же обещало кроме борьбы с системами наблюдения и прицеливания дать защиту от беспилотников… работу продолжили. Из программы Stryker MEHEL она плавно перетекла в программу MHHEL (Multi-Mission High-Energy Laser). По ней предполагалось установить на тот же БТР «Stryker» лазер мощностью уже 50 кВт в 2021 году. А она должна смениться программой M-SHORAD (Maneuver – Short-Range Air Defence) по которой в 2022 году такие лазеры должны установить сразу на 4 машинах. Они должны быть испытаны в плане выполнения функций ПВО. То есть всё та же защита от БПЛА, неуправляемых ракет, снарядов, мин, авиации и вертолётов. Не совсем понятно, зачем сразу четыре машины, а не одну? Тут напрашивается всего один вывод – потому что так дороже. Машина с новой установкой стала выглядеть вот так:

Делаются громкие заявления о том, что лазеры радикально снизят стоимость стрельбы, упростят подготовку экипажа, упростят логистику и прочее. Однако никто так и не смог подтвердить способность новых лазеров уничтожать ракеты со снарядами, не говоря уже о самолётах с вертолётами. Зато начали говорить о способности новой установки бороться с «роем дронов». Если учесть то, что кроме американцев, этой идеей особо никто не увлекается, то такое преимущество выглядит немного странным. Так или иначе в то же время идут разговоры об установке на БТР «Stryker» лазеров мощностью 100 кВт и даже 300 кВт к 2024 году.

Однако это всё слова. Реальных результатов нет и не похоже, чтобы они были хоть как-то видны в ближайшем обозримом будущем, иначе к чему все эти разговоры о кратном увеличении мощности? Кстати, не совсем понятно, а куда при увеличении мощности девать генераторы, конденсаторы и дополнительное топливо? Ведь «Stryker» не резиновый. Куда более серьёзным выглядит не очень внятное бормотание про «производственные ограничения», «неразвитой производственной базе» и прочими мелкими досадными препятствиями. Ну, что ж… и это тоже.

Поэтому возникает вопрос: «Вот это опасно?»

Думаю, что пока не очень…