Забыть слово на букву «Б». Такие разные герои русского эпоса… ЧАСТЬ 2.

Автор: Любовь {Leo} ПаршинаНеформат

Однако если мы отступим чуть в сторону от судеб центральных персонажей русского эпоса, взглянем на те образы, о которых 99% русскоязычных не слышали ни во взрослом, ни в детском возрасте, то увидим крайне занятные истории жизни и смерти, и персонажей, которые не вписываются в лубочный архетип вовсе.

Например, Дюк Степанович и Чурило Пленкович устроили при дворе князя Владимира натуральный фэшн-челлендж.

Оба баснословно богатые, поспорили, кто сможет шикарнее нарядиться. И хотя Дюк происходил из Индии-страны (под этим экзотичным названием в сюжете скрывалась Галичина), а в Киеве еще обжиться не успел, состязание он выиграл. Кстати, были и невинные жертвы – от перезвона модных затейливых пуговиц люди на улицах глохли и падали замертво.

Дюк победил Чурилу и в модном состязании, и в обычном, богатырском – когда оба взялись перескакивать на конях Пучай-реку.

После таких занятных гастролей Дюк прощается и с богатырями, и с князем, и с голью киевской, и возвращается на родину.

Финал истории Чурилы Пленковича не столь счастливый. Как и Алёша Попович, Чурило зовется “бабий насмешник” – попросту бабник, дамский угодник. Он был так красив, что княгиня Апраксея, засмотревшись на него на пиру, порезалась ножом.

Любовь к женскому полу Чурилу и сгубила.

Пока боярина Бермяты не было дома, Чурило зашел в гости к его жене Катерине... поиграть в шахматы. Девка-чернавка побежала к боярину и рассказала обо всём. Боярин вернулся, застал жену с Чурилой совсем не за шахматами и зарубил обоих.

Так и погиб этот эпический герой – как и жил, совершенно в авантюрном ключе.

Но были и те, кто несказанно превосходит "средний" образ богатыря, кто таит в себе силы природы и память о древнейших временах.

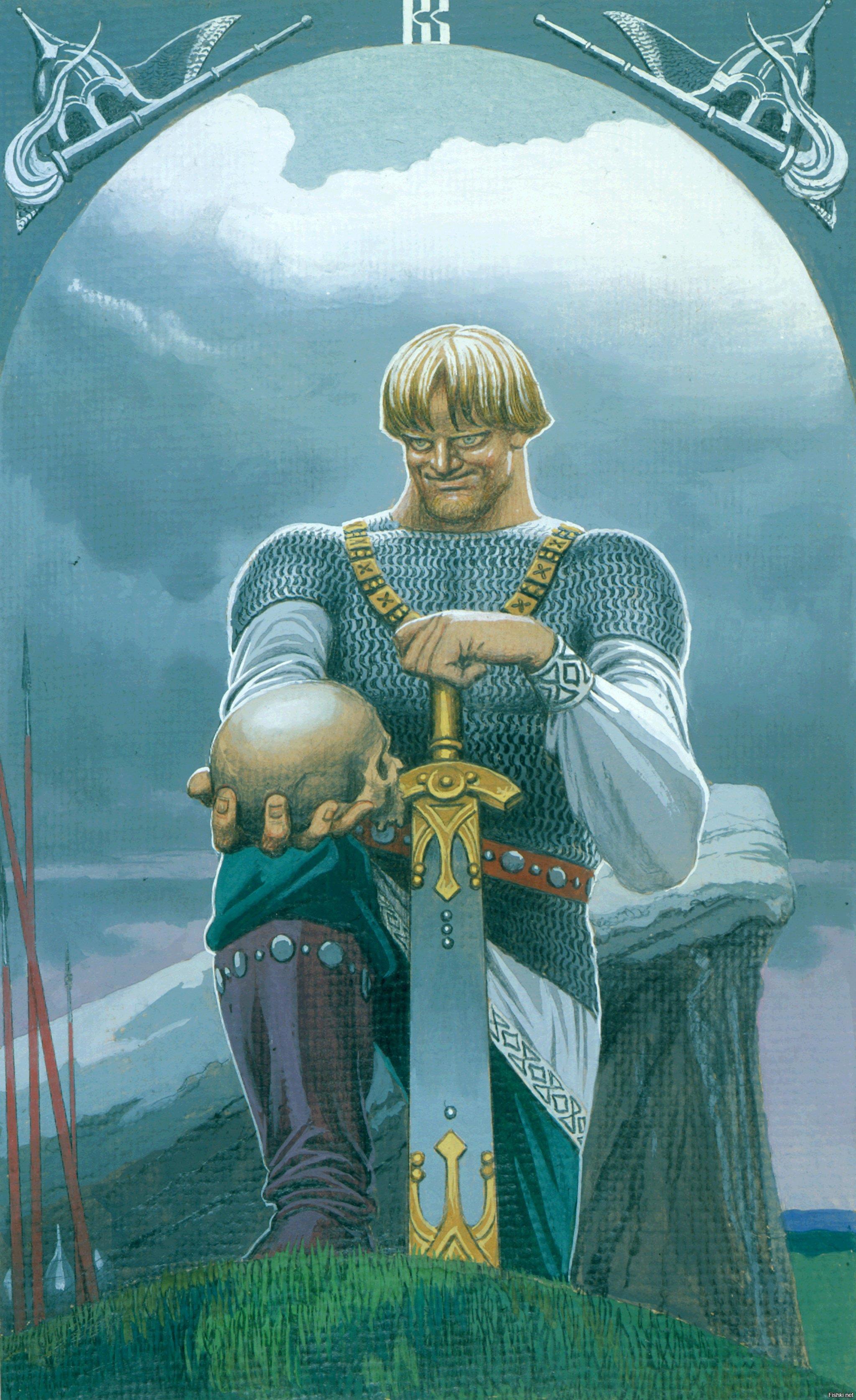

Невероятен образ князя Вольги или Волха – князя-колдуна, князя-оборотня. Родился от связи его матери со змеем, с детства изучал тайные науки, языки, зверей и птиц, сам умел принимать облик льва, волка, сокола, осетра. Пойдя войной на царство Индийское, в облике горностая пробрался в оружейную врага и перегрыз тетивы у луков. Затем обратил всё свое войско в муравьев и провел их под стеной в город.

Учитывая, что правит в Индийском царстве султан, вероятно, имеется в виду, если не сама Индия, то по крайней мере восток, но никак не Галичина, как в истории с Дюком.

Любопытный штрих к проведению параллелей былин и реальной истории добавляет историк Всеволод Миллер, утверждая, что образ Вольги, князя-охотника, мог в народном сознании сформироваться по мотивам слухов… о княгине Ольге. Хотя, с тем же успехом мог оказаться Вещий Олег. Хотя, помня о рождении Вольги от змея, оборотничество, и другой вариант его имени – Волх – его образ все-таки может быть значительно древнее.

В былинах и правда можно найти отголоски различных эпох, в том числе древнейшей, когда праславянский этнос еще жил на равнинах центральной Европы и сталкивался со скифо-сарматскими народами.

А.Ф. Гильфердингом со слов пудожского сказителя Никифора Прохорова была записана былина о богатыре Михайло Потыке (Потоке). Это не только самое длинное (больше 1000 строк), но и самое драматургически сложное из имеющихся произведений русского эпоса. И просто беда, что до сих пор не было сделано понятного нормальным людям перевода в духе Заболоцкого.

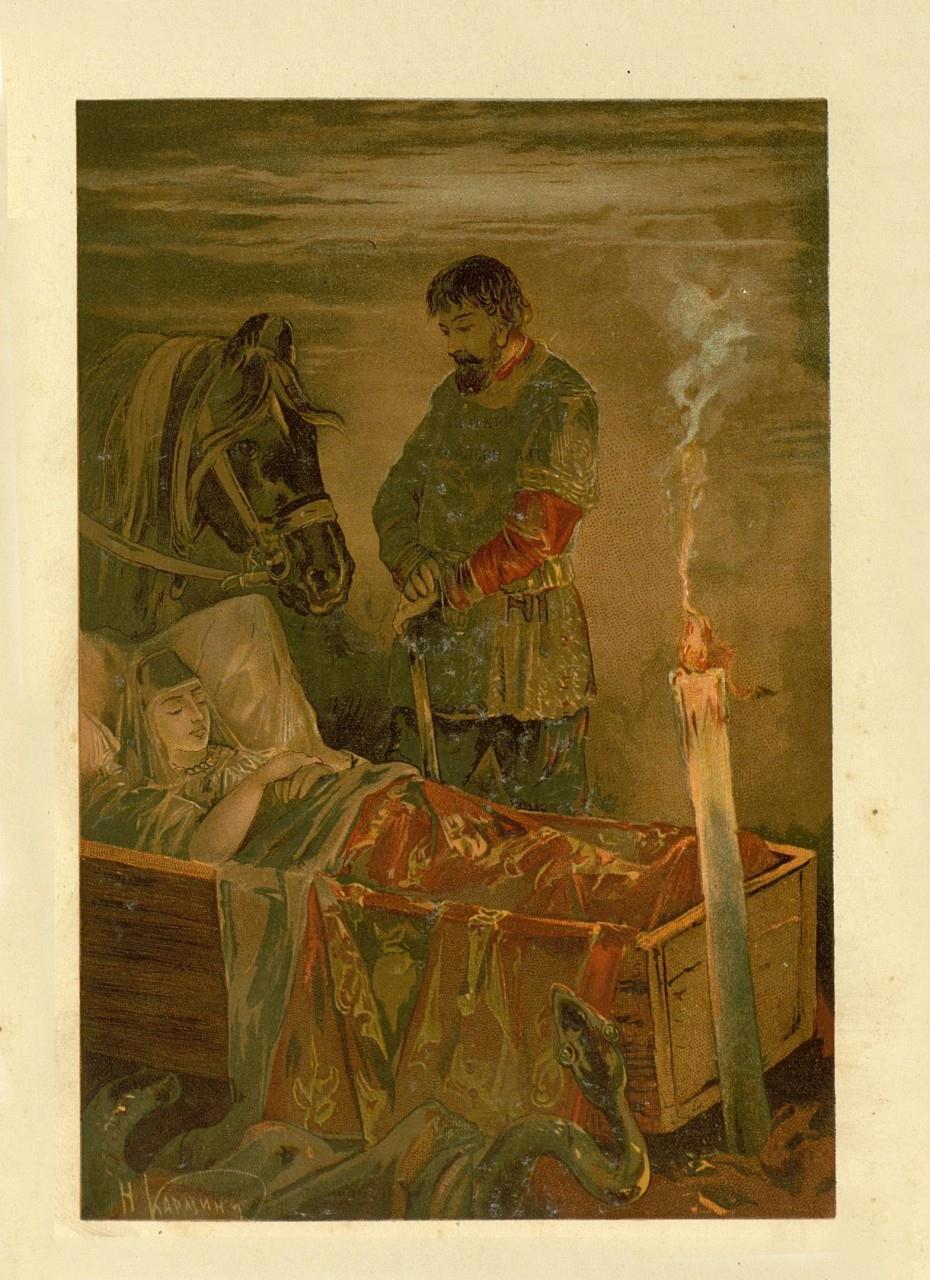

Михайло Потык отправляется добыть даней князю Владимиру. В степи встречает степную воительницу и колдунью Марью Белую Лебедь и женится на ней. Они дают друг другу клятву – когда один из них умрет, другой пойдет с ним в могилу. И вот, скоро Лебедь умерла и Потыка похоронили вместе с ней. Не просто в гробу заживо, а в настоящем срубе с запасом еды, пудовой свечой и верным конём в упряжи.

К телу Лебеди подбирается гробовая змея. Потык хватает ее и пытается убить, но змея успевает пообещать принести ему живой воды, чтобы воскресить жену. Потык соглашается, но просит змею оставить в залог ее змееныша. Змееныша он тут же задавил со словами: «Теперь точно живую воду принесешь!». Змея принесла, успешно оживили и змееныша, и Лебедь.

Потык и Лебедь стали кричать, что есть сил, их услышали и выпустили.

Здесь кончается новгородская версия былины и, конечно же, версия, включенная в издания для детишек.

Однако всё интересное только начинается.

Прослышав, что в Киеве живет красавица, воительница и волшебница Марья Белая Лебедь, сорок королей и королевичей с разных концов света приезжают, чтобы выкрасть ее и жениться. Потыку приходится защищать уже не жизнь, а честь жены. Для этого он, притворяется ею, надев ее одежду, и раздает королям и королевичам задание – собирать по полю стрелы, которые он пустит, и как можно быстрее нести в шатер. В шатре Потык поджидал счастливых кандидатов и рубил им на пороге голову.

Однако Лебедь тем временем сама сбежала с иноземным царем. В одних версиях его зовут Вахрамеем Вахрамеевичем, в других – Иваном Окульевичем, в третьих – Кощеем.

Потык пускается в погоню. Лебедь то обманывает его, то заколдовывает, но каждый раз он вновь поднимается и продолжает путь. Уже во вражеском царстве его распинают на городской стене. Однако в него успевает влюбиться сестра царя и ночью подменяет его на взятого из тюрьмы закоренелого грешника (что важно!). Затем она дает Потыку оружие и доспехи (при чем свои собственные), избавляет его от чар Белой Лебеди.

Потык убивает и жену-предательницу, и царя, а его сестру берет в жены. Тут у одних сказителей он возвращается с ней в Киев, у других – остается царствовать, раз трон свободен. С династической точки зрения – вполне здраво.

Учитывая, что существует две версии былины (обе с хэппи-эндом, но с разным составом), напрашивается вопрос – а быть может, верна именно краткая, новгородская? Почему вдруг Лебедь выпадает из образа, становясь злодейкой, где дуга характера? И правда…

Но если мы поглядим в прошлое и еще чуть-чуть на запад, то увидим отголосок этого же сюжета в европейских сказках – в сказке, записанной братьями Гримм, «Три змеиных листочка».

…Жила в одном королевстве принцесса, которую никто не хотел брать замуж, потому что условием брака было – если она умрет раньше мужа, того заживо замуруют с ней в склепе. Жениться на ней решился только один отважный юноша, славно отличившийся в битве и жалованный высоким саном. Они поженились, принцесса вскоре умерла. Юношу замуровали в склепе и тут приползла гробовая змея. Юноша изрубил ее на куски. Тут же приползла другая и разложила на разрезах тела первой три листочка. Тело срослось и змеи уползли. Юноша успел подхватить листочки и положил их на глаза и рот мертвой принцессы. Принцесса воскресла из мертвых. Юноша велел своему слуге всегда хранить при себе волшебные листочки. Они вскоре пригодились. Юноша, взяв жену с собой, отправился навестить своего старого отца. Но тут принцесса увлекалась капитаном корабля и вместе с ним решила убить мужа. Слуга спас своего хозяина при помощи волшебных листочков, а вероломную принцессу казнил ее собственный отец.

Так что эти две дорожки – и сказочная, и былинная, ведут нас к одному древнему корню.

Так же интересна и история одного древнего истока.

Был при дворе князя Красного Солнышка богатырь Дунай. Отправился он в Литву за Апраксией, невестой для князя Владимира. Нашел не только князю, но и себе – просватал за себя Настасью Королевишну, сестру Апраксии. Просватал, как и положено в случае с девой-воительницей – после победы над ней в бою. Две свадьбы праздновали в один день. Дунай стал похваляться, что краше, смелее, сильнее, ловчее него в Киеве богатыря нет. Жена стала насмехаться и говорить, что краше всех Чурило, храбрее всех – Алёша, а уж сильнее и ловчее всех – она сама. Дунай разозлился и молодожены вышли состязаться на княжий двор. Настасья Королевишна по-честному несколько раз попала стрелой в серебряное кольцо на голове мужа. Когда же пришла очередь Дунаю стрелять, все поняли, что стрелять он станет не в кольцо. Настасья сама призналась, что зря стала потешаться, попросила сжалиться, просто наказать, но Дунай, все же стреляет…

В некоторых версиях Настасья Королевишна успевает, умирая, сказать, что она беременна.

Поняв, что совершил, опомнившись, Дунай бросается на меч… и из его крови берет начало река.

И это подлинный миф, отголосок хтонических сил Творения.

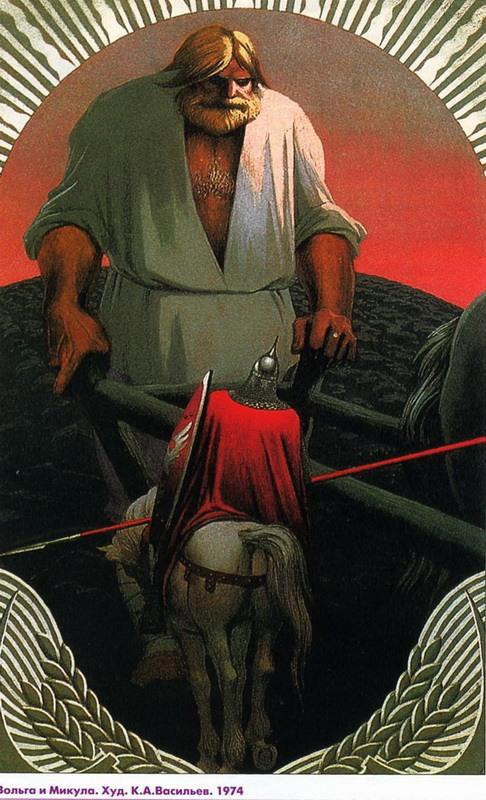

Самой огромной такой хтонической силой обладал Микула Селянинович, богатырь-пахарь. Это, собственно, всё, что он по сюжету делал – просто пахал поле. Ну и конечно порождал на свет очень сильных и мужественных дочерей. Однажды указал верную дорогу Вольге с дружиной. Но, что его соху, что его суму ни дружинники Вольги, ни сам великан Святогор не могут поднять. «Что в суме?» – спрашивает Святогор. Микула отвечает, что вся тяга земная. Понимайте как хотите задумку средневекового сказителя.

Микула же наказал Святогору поехать к Сиверным горам, найти там кузнеца, что кует людские судьбы. Святогор кузнеца находит и тот предсказывает ему, где искать суженую – в Поморском царстве, говорит, лежит она тридцать лет на гноище.

Дальнейшая история – о том, что от судьбы не уйдешь. Поехал Святогор в Поморское царство, нашел суженую. Она и вправду вся больная, в струпьях лежит на гноище. Святогор подумал... и заколол ее в грудь мечом. На столе оставил тысячу рублей и ушел. А девушка от удара меча исцелилась, встала здоровая, с чистой кожей и увидела на столе тысячу рублей. На эти деньги она организовала свой бизнес – снарядила корабли, стала ходить торговать в дальние страны. Прослышал Святогор про такую завидную деловую невесту и пошел к ней свататься. Они поженились и в первую брачную ночь Святогор увидел на груди жены шрам и так узнал , что она и есть – его истинная суженая.

Остается только надеяться, что Святогор был женат минимум дважды – уж слишком печально окончилась история его брака в момент встречи с Ильёй. К тому же, история с неверной женой из ларца либо происходит из общего источника, либо заимствована из сказок “1001 ночи” (история про то, как Шахрияр и его брат встретили распутную жену джинна, которая так разнообразила свой досуг – соблазняла мужчин, пока муж спал, и брала у них перстни в качестве сувениров). Если заимствована, то как, где и когда – это отдельная головоломка.

И еще один вопрос, который порождает данный сюжет – что это за кузнец, который кует людские судьбы? Быть может, перед нами... сам Сварог, славянский демиург, творец материального мира?

Единственным косвенным доказательством не самого факта встречи Сварога со Святогором, но по крайней мере логичности такого предположения можно считать сцену из антиисторичного, фантасмагорического фильма «Легенда о княгине Ольге». В ходе свадебного ритуала там два меча сковывают воедино под напев «Перекуй нам, Свароже, свадебку...»

Сон, чох и вороний грай

А, собственно, почему бы нам этого не предположить?

У нас не осталось письменных источников о древних славянских богах и мифах, только отголоски в старинах и сказках. Мы все время с завистью оглядываемся на Запад, на Античность. Вот там-то ого-го! А у нас... Но к моменту зарождения Древнерусского государства, античная цивилизация существовала уже тысячи лет, она уже гибла, растворяясь в новом мире. Если у нас не было своих Гомера и Еврипида, это повод не горевать, а «взращивать в своем коллективе»!

Мы почему-то до одури боимся с собственным эпосом работать, переосмыслять, соединять осколки и обрывки, наполняя новыми образами и смыслом. Заедает на привязке к истории – как бы какой-нибудь историк не придрался к датам, к геополитической и экономической обстановке в регионе в условно выбранный временной период. Хотя эпос, как мы могли убедиться, к реальности привязан весьма условно, но злобный строгий цензор сидит в головах, как почечный камень.

Приступая к работе над славянским фэнтези, историю, разумеется, нужно изучить – но она должна обогащать произведение, а не душить его в колыбели.

Навскидку можно вспомнить штуки три-четыре романа про Илью Муромца, которые напоминают фильмы, снятые в одних и тех же декорациях. А то и римейки. Каждый сам по себе неплох, но в то же время каждый написан по примерно одному и тому же лекалу: описывается историческая Русь времен Владимира Святославича, на фоне массовкой даны то печенеги, то хазары, введен эпический злодей-противник Ильи, на которого опять же натянута какая-то узнаваемая или просто понятная историческая личина. Илья либо комедийный персонаж, либо Марти Сью автора.

С одной стороны понятно, Илья – персонаж, вокруг которого в определенный момент выстроился русский эпос. С другой – ну неужели, кроме него, никого нет? И неужели про него надо писать раз за разом так же линейно, по сути заполняя фабулу былины приятным автору «мясом»?

Пока что единственной по-настоящему удачной попыткой свести в единую историю несколько былин об Илье остается фильм «Илья Муромец» (1956) – в нем можно распознать около семи эпических сюжетов об одном только Илье, не считая прочих персонажей. Если подходить к этому фильму непредвзято, не держа в голове, что это «сказка для деток», то перед нами предстает кинополотно в духе тех же «Нибелунгов» (что эпохи немого кино, что эпохи цвета).

Будто бы эхом отзывается гораздо менее масштабный, снятый несколькими десятилетиями позже «Василий Буслаев» (1986): сцена разговора Василия со странниками почти копирует сцену судьбоносной встречи Ильи с каликами перехожими. Оба героя заперты, но если Илья скован своей болезнью, то Василий – закрыт в чулане маменькой в наказание за дурь и хулиганство.

Василию просто некуда девать свою огромную силу. Он мечтает о подвигах и отправляется на их поиски – за море, в Византию. Уже повзрослев, изменившись, став настоящим героем, Василий возглавляет новгородское ополчение и уходит бить татар. Этим и заканчивается фильм. Финал неоднозначный, почти трагический. Гибелью Буслая кончалась и былина, но там его не было жалко, ибо он сам оказался во всем виноват.

Васька Буслай по былинам был не просто не умным, а довольно тупым и злым персонажем, убивающим и калечащим людей иногда походя, иногда случайно, нарушающим правила по незнанию или из принципа. Просто потому что не верит он «ни в сон, ни в чох, ни в вороний грай». Но истории о нем пользовались популярностью потому, что в них бесшабашная и безграничная удаль сталкивалась с косностью и сытостью благополучного купечества Великого Новгорода. Эта суть и была сохранена в фильме, но персонаж «прокачан» до морально-волевой нормы XX века.

«Василия Буслаева» можно привести как пример удачного переосмысления эпического образа. Такие примеры, что в нашей литературе, что в кинематографе, можно пересчитать по пальцам одной руки.

Ситуация может измениться только если наконец-то к эпосу будут относиться как к самостоятельному, самобытному творческому явлению – не просто как к детской сказке и, тем более, не как ко вторичному отголоску академической истории. Нужно понять, что мы свободны от той глыбы, которая сидит в общественном сознании… и которой на самом деле не существует.

Настала пора, перестав циклиться на крючкотворстве, понять суть эпоса, его основные мотивы, образы, сюжеты, переосмыслить, рассказать новым, современным языком. Ведь за косностью отношения к родному эпосу на самом деле кроется косное отношение к самим себе.