Забыть слово на букву «Б». Такие разные герои русского эпоса… ЧАСТЬ 1.

Автор: Любовь {Leo} ПаршинаЛегенды о легендах

Посмотрим правде в глаза – по отношению к русскому эпосу мы все иностранцы.

Как всё происходило там? В древней Британии были сложены легенды о короле Артуре и Мерлине, в куртуазной Франции сочинили историю о любви королевы Гвиневры и рыцаря Ланселота, а потом Томас Мэлори сел и записал всё в связный текст.

Главная беда с современным восприятием русского эпоса русскими же людьми состоит в том, что иностранное – знакомое и родное, а наше – необработанное. Непривычное. Экзотичное. А если обработано, то тесаком – до примитива, для деток, чтобы росли на родном. Что делать и куда идти, когда уже вырос – неизвестно.

У нас были единичные авторские пересказы сюжетов былин (например, Алексеем Толстым, но лучше бы не трогал), однако никто пока не свел русский эпос в единую систему, как сделал Гомер с песнями о том же Одиссее.

Что такое богатырь? Если попросить обычного россиянина ответить, не задумываясь, навскидку, мы скорее всего услышим, что это очень сильный, добрый, с душой нараспашку, простой, маскулинный (настоящий мужик!), однако порой вспыльчивый и внезапный в своих поступках. Не очень умный.

Этот, уже, увы, архитипический, монструозный образ прост, примитивен и агрессивен. В старшем возрасте к нему обращаются в основном, когда хотят выразить свою обиду на весь мир – на внешнего или внутреннего врага. При этом сами образы как они есть в мирное время никого не волнуют, они не интересны.

Этот, уже, увы, архитипический, монструозный образ прост, примитивен и агрессивен. В старшем возрасте к нему обращаются в основном, когда хотят выразить свою обиду на весь мир – на внешнего или внутреннего врага. При этом сами образы как они есть в мирное время никого не волнуют, они не интересны.

Если копнуть чуть глубже и спросить людей с образованием, которые просто не слишком глубоко погружены в тему, мы увидим следующие мифы.

«– Всё глыбой пришло к нам из глубины веков.

– Знаменитая троица никогда не встречалась в былинах (только на картинках и в кино).

– Все, что описано, происходило в реальности, потому что "быль".

– Самый образованный (вероятно, единственный) из трех – Алёша, потому что сын священника. Ведь всем известно, что именно при церквях и монастырях были первые школы на Руси.

Однако всё перечисленное не имеет отношения к настоящим былинам. К старинам, как они назывались раньше.

Тот русский эпос во всей его полноте, который мы можем найти в академических изданиях, был открыт в XIX веке.

В 1804 г. выходит «Сборник Кирши Данилова», 1848 и 1861 гг. – былины из собраний Киреевского и Рыбникова.

Не сразу собиратели фольклора поняли, что это не далекое прошлое, а живая история для людей в Прионежье, в Кижах, на Алтае…

Систематизируя фольклор в XIX веке исследователи постарались найти для каждого значимого героя исторического прототипа.

Так Алёша Попович оказался связан с Александром Поповичем, героем сражения при реке Калке, Добрыня – с дядей князя Владимира, а Илья Муромец – с Ильей Печерским, чьи мощи покоятся в Киеве-Печерской Лавре.

Отсюда в общественном сознании и произошли множественные искажения событий и характеров героев эпоса.

Русский эпос крайне хаотичен. Там нет понятия времени. Либо оно вообще идет в обратную сторону, относительно нашего: сюжет, рожденный явно во времена древнейшие, в эпоху переселения народов, когда славянский этнос только формировался, может быть разбавлен татарской ордой, огнестрелом и, разумеется, персонажами киевского периода.

Но у основных героев можно разглядеть узнаваемые черты и характеры. Просто большинство их не знает, полагая, что достаточно ознакомиться с пересказами для детей, потом – с историческими источниками о жизни предполагаемых прототипов, а потом сделать логические выводы.

Вы в самом деле думаете, что знаете Илью Муромца?

Алёша Попович не был самым образованным. Учение ему не далось. На этом сделали акцент в студии «Мельница». Однако Алёша вовсе не тупой и наивный качок, а классический «троечник» себе на уме. Это самый хитрый и даже коварный герой нашего эпоса.

Даже свой главный подвиг – победу на Тугарином Змеем – он совершил исключительно при помощи хитрости. Превосходящего его силой Тугарина Алёша вначале отвлек, а затем срубил голову.

Его попытки жениться это вообще отдельная страшная история.

Вначале пытался увести жену у самого Добрыни. Пока тот был в отъезде – собирал дань с ордынцев – пустил слух о его гибели и заслал сватов. Вовремя вернувшийся Добрыня отделал названого брата так, что только вмешательство Ильи спасло Алёшу от скоропостижной гибели.

А вот с сестрой братьев Збродовичей, Алёной, вышла настоящая остросюжетная многоходовка.

Взялись братья на почестном пиру у князя хвастать, какая добродетельная у них сестра – никто не видел ее в одной рубахе и чулках. Тут Алёша подсказал им – подойти в условленный час и сестрице в окно снежком кинуть. Подошли, кинули. Выскочила их сестрица в одной рубахе со словами, мол, заждалась я тебя. Братья сестру хотели по средневековым законам казнить, но позволили помолиться в церкви. В церкви к ней подошел Алёша и велел, чтобы она молила братьев казнить ее в чистом поле. Повели братья ее в чисто поле, а там уже поджидал их Алёша. Он братьев одолел (версии разнятся – то ли убил, то ли нет), а Алёну взял в жены.

Интересно, что даже такую сомнительную историю некоторые исследователи фольклора, например, В.Я. Пропп, записывают в подвиги Алёши Поповича – он таким хитрым способом спасает девушку от домашней тирании братьев.

Добрыня Никитич. Ну вот тут, кажется, знают все, аж со школьной скамьи. Дядя князя Владимира, брат Малуши.

Да. И в то же время нет.

По былинам Добрыня княжьего рода, но из Рязани. Сын уважаемой мудрой вдовы.

Более того, в былинах часто подчёркивается, что Добрыня – молодой богатырь.

По одному из сюжетов старый казак Илья Муромец прослышал, что появился в Рязани новый славный, сильный богатырь. Приехал с ним биться, перемахнув на коне городскую стену. С городе нашел только дом Добрыни да его матушку, которая попросила ее сына при случае в бою не убивать.

Сошлись Илья с Добрыней в поединке в чистом поле, Илья Добрыню одолел и хотел по воинской традиции рассечь ему грудь и вынуть сердце. Но Добрыня вовремя представился, сославшись на матушку, и кончилось всё миром – обменом крестами и братанием.

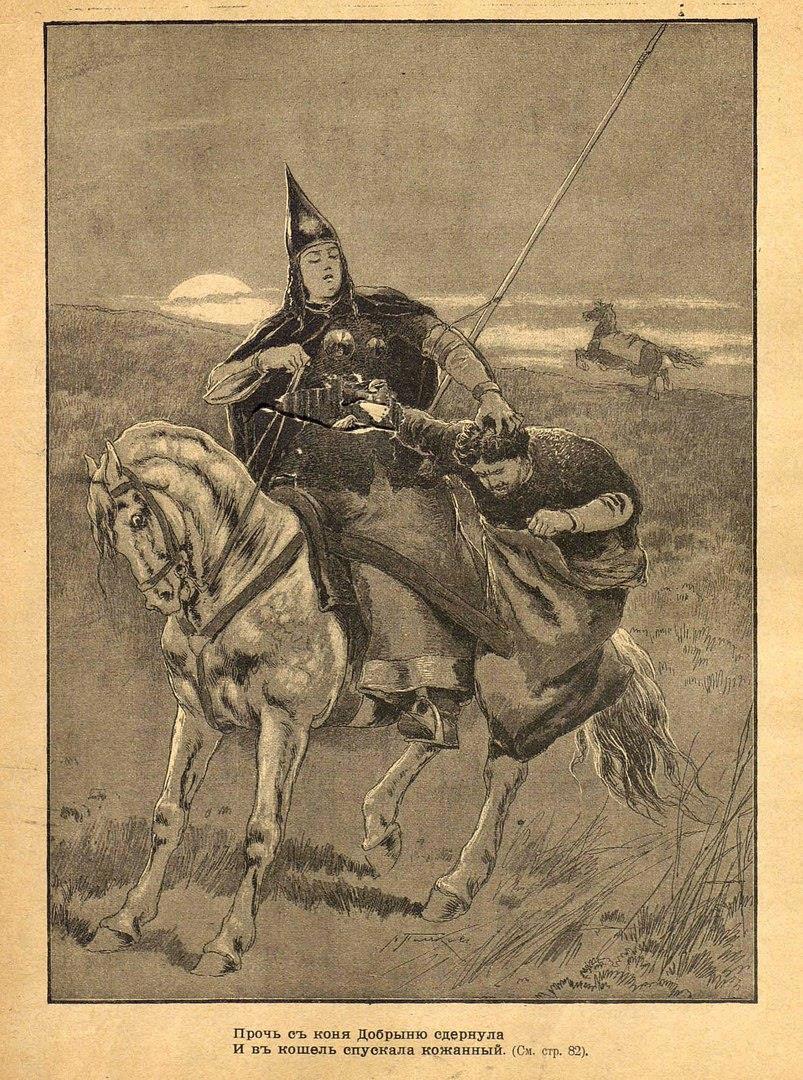

Добрыня – знаменитый победитель Змея Горыныча, однако с кем-то антропоморфным бьется редко. Кроме родственников. Ладно с назваными братьями. В бою он познакомился и с женой – вольной поленицей (воительницей из Степи, Дикого Поля), в крещении Настасьей.

Возвращаясь из очередной дипломатической поездки, Добрыня в Степи увидел следы богатырского коня и направился по ним. Наконец он увидел воительницу и вступил с ней в противоборство. Воительница оказалась сильнее – победила его и посадила “в карман” (в седельный мешок). Но потом задумалась – решила поглядеть на богатыря поближе и, если он ей понравится, пойти за него замуж. Поглядела, понравился – вышла замуж. И была, судя по сюжету с Алёшей Поповичем, верной женой.

Кстати, Настасья по батюшке – Микулишна, дочь Микулы Селяниновича, сильнейшего, в прямом смысле хтонического персонажа русского эпоса. А еще и сестра Василисы Микулишны, боевой жены Ставра Годиныча, что переоделась мужчиной, татарским послом, чтобы вызволить мужа из темницы.

Это просто штрих к вопросу об исключительной традиционной маскулинности русских богатырей. Впрочем, чуть позже будет еще не один интересный штрих – сказители, кажется, мыслили более свободно и обладали лучшим чувством юмора, чем подавляющее большинство нынешних авторов славянского фэнтези.

ИльяМуромец… Вот с ним всё крайне интересно. И совсем не так понятно, как кажется на первый взгляд.

Илья – центральный персонаж русского эпоса, его образ (как образ и князя Владимира, и Добрыни) просочился даже в те былины, которые складывались веками ранее.

Почему-то многие пересказывающие и переосмысляющие сюжет об Илье сегодня, лишают Илью его болезни или сокращают ее только до детских лет.

А ведь болезнь и недееспособность Ильи имею т огромное значение! Скованность, парализованность его – это метафора состояния Руси во времена вассалитета от Золотой Орды.

Интересно, что Илья свою силу получает по факту дважды.

Впервые – в момент исцеления некими каликами перехожими. Кем они были? В версиях некоторых сказителей – сам Христос с апостолами. Исцелившись, он, испросив благословения у родителей и отправляется вершить свои подвиги, служа Руси. (Кстати, это важно для образа Ильи – служение ни в коем случае не конкретно князю, а именно Руси.)

Но есть и сюжет о встрече и о дружбе Ильи с богатырем Святогором. Иногда он вплетен в остальные сюжеты об Илье – тот встречает великана вскоре после отбытия из дому, – а иногда существует словно бы параллельно прочим.

Отдыхая под дубом в поле, Илья слышит, как приближается на своем коне богатырь-великан. Своего коня Илья пускает бежать прочь, а сам прячется в ветвях дуба. Святогор как раз под дубом останавливается, из ларца, который держал на плечах, выпускает свою жену. В своем шатре он с женой ест, пьет и предается прочим излишествам, после чего засыпает. А жена не спит. Заметив в ветвях дуба Илью, она велит тому слезть и “сотворить с нею любовь”, иначе она разбудит мужа и скажет, что он хотел взять ее силой. Илья слезает и делает, что велено, после чего жена Святогора прячет Илью вместе с конем мужу-великану в карман. Проснувшись, Святогор убирает жену обратно в ларец и продолжает путь, но вдруг его конь идет медленнее и жалуется, что прежде нес одного богатыря, а теперь – двоих. Пошарив по карманам, Святогор обнаруживает Илью и тот рассказывает, какому харрасменту подвергся. В итоге Святогор казнил свою жену, а с Ильёй побратался.

Дальше братья поехали вместе и приехали к одиноко стоящему пустому громадному гробу, на котором было начертано, что он предназначен тому, кому придется по размеру. Конкурсы, как водится, интересные…

Лег в гроб Илья – гроб велик. Лег Святогор – как раз в пору. Хотел великан встать из гроба, но крышка закрылась накрепко. Илья ударил по ней мечом – еще и стянулась железными обручами. Святогор почувствовал, что умирает и велел Илье склониться к щели гроба, чтобы он смог вдохнуть в него свой богатырский дух. Илья склонился один раз, вдохнул полдуха, а второй раз склоняться отказался, сказав, что тогда станет слишком силен, земле будет тяжело его носить, с него хватит и полсилы. Тогда Святогор ответил, что Илья сделал правильно – во второй раз он бы вдохнул уже мертвый дух и тоже бы умер...

Так Илья и сделался носителем нечеловеческой, хтонической силы – связующим звеном между старым и новым поколением богатырей. Теми, кто вобрал в себя силы природы, то, что творилось еще с праславянским этносом, – и теми героями, кто имел под собой узнаваемые прообразы и которых уже можно было назвать русскими.

Где-то на этом пути теряется подлинное место рождения Ильи... Казалось бы – всё просто: Муромец – из Мурома. Однако на звание малой родины главного героя русского эпоса вполне законно может претендовать и ныне украинский городок из Черниговской области – Моровск. Во многих давних источниках, в том числе иностранных, Илья зовется “Муровленином”, “Муровцем” или “Моровцем”.

Как же он тогда “переехал” в Муром? Нельзя списывать со счетов и банальное желание сказителей, живущих на русском севере и на Алтае “прописать” героя в более значимый и более часто упоминаемый, в том числе в агиографии, город.

Однако есть и достаточно весомый исторический аргумент. В русской истории был Илейка Муромец – деятель Смутного времени, казак и воевода в войске Болотникова. Уже имея такое удачное и звучное имя-прозвище, он к тому же подавал себя... как внука Ивана Грозного. Очень приятно, царевич Петр Федорович, сын Федора Иоанновича и Ирины Годуновой, якобы спрятанный матерью от ее злого брата Бориса. Никогда не существовавший, разумеется.

Примерно с этого времени сказители начинают звать эпического Илью “старым казаком”.

В Смутное время, как это водится в “час суровый”, вообще многие герои и злодеи получили перезапуск в народном сознании – хотя бы та же ведьма Маринка, которой противостоит былинный Добрыня, и которую охотно поминали в связи с Мариной Мнишек.

К тому же смутному и тревожному XVII веку относится и самый поздний сюжет (не интерпретация сказителей, а именно самостоятельный сюжет) об Илье Муромце – путешествие на Соколе-Корабле.

Сюжет этот весьма прост.

На корабле столь громадном, что на нем есть три церкви и торжище немецкое, плывут богатыри во главе с Ильей. Проплывая мимо дворца турецкого султана, Илья решает того припугнуть и стреляет по дворцу пудовой калёной стрелой. Султан выживает, но клянется не ходить никогда на Русь.

В этой полуанекдотичной истории можно найти мотивы хождения на Каспий казаков, в частности, самого Степана Разина.

На образ эпического Ильи стал в какой-то момент наслаиваться и образ реального казака Ермака Тимофеевича. Ермак – наш подлинный последний богатырь. Личность хоть и реально существовавшая, но легендарная – мы не знаем, где и как он родился, зато знаем рассказы о том, какие чудеса будто бы происходили с его телом после смерти, из-за чего народы Сибири (русские, татары, коренные народности) видели в его образе нечто священное, а его могила стала сакральным местом.

Ничего удивительного, что в какой-то момент появилась былина, в которой молодой казак Ермак становится племянником князя Владимира и идет бить войско поганого царя Калина, нагло “воруя сцену” у старого казака Ильи.

Уже в XX веке между Ильей и Ермаком вновь была проведена параллель – уже в кинематографе, в фильмах, соответственно, “Илья Муромец” (1956) и “Ермак” (1996). В обоих сюжетах герой оказывается надолго заперт “в сырой погреб”, в том время как его любимую отдают в неволю “к поганым”. В обоих сюжетах герой позже в бою встречается с сыном своей любимой и “по примете” узнает его. Только в случае с Ермаком сын оказывается от ее нового мужа-хозяина, хана. А вот Илья так обретает родного сына, просто рожденного и воспитанного в неволе.

Так Александр Птушко, режиссер фильма об Илье, объединил два былинных сюжета – “Илья Муромец и Калин-царь” и “Илья Муромец и сын”. От большинства версий последней фильм отличается счастливым исходом.

Обычно знакомство Ильи с его взрослыми детьми проходило по-средневековому жутко.

Фабула была одна и та же. Мимо богатырской заставы в Киев едет славный воин и похваляется, что де сейчас разрушит город, пожжет церкви, с князя Владимира сдерет кожу, а княгиню Апраксею возьмет за себя в жены.

Последний пункт актуален, только если воин в былине – мужского пола. Если грозный и злой воин оказывается воительницей, она почему-то не хочет содрать кожу с Апраксеи, а Владимира взять в мужья. Как видно, тут не довелось развернуться вширь фантазии сказительниц.

Богатыри по очереди пытаются нагнать и победить незваного гостя, но каждый возвращается побитым. Едет биться Илья, и в бою по примете или по брошенной в бахвальстве фразе узнает в воине или воительнице свое дитя от давно покинутой возлюбленной.

При чем сын по имени Сокольник (или Подсокольник) чаще оказывается от некоей вольной богатырши Латыгорки (или Златогорки), с которой Илья провел какое-то время в шатре посреди чистого поля, а дочь – от вдовы-калачницы из земли Итальянской.

Удостоверившись, что перед ним – его отпрыск, Илья, конечно, прекращает поединок и отпускает сына/дочь. Здесь в вариациях сюжета с сыном иногда наступает счастливый конец – сын идет в княжескую дружину, встает вместе с отцом на заставу.

Но чаще сын, осознав свое незаконное происхождение, отправляется к собственной матери и, получив от нее подтверждение услышанной истории, убивает. Затем возвращается, чтобы убить отца, обычно, спящего. Однако меч или копье попадает в пудовый нательный крест Ильи, тот просыпается и все же убивает сына.

В вариации с дочерью счастливого конца не случается вовсе. Илья не просто убивает ее – вначале он разрывает ее надвое, затем рубит на куски и бросает их диким зверям, кропя кровью землю.

В этих сюжетах усматривают очень древние корни – отголоски матриархата в “гостевом браке” Ильи и Латыгорки, ритуальное отдание плоти убитого родственника тотемным животным...

Если былины оказались записаны и опубликованы только в XIX веке, то образ Ильи Муромца, каким мы его знаем, сложился уже веке в XX. При этом значительно упростившись и смягчившись. На это, конечно, оказало значительное влияние и то, что он ассоциируется со Святым Ильёй Печерским.

Образ же, который предстает во множестве малоизвестных былин, далек от святости. Например, как-то Илью не позвали на почестен пир у князя. Илья счел себя оскорбленным, вначале пришел переодетым, неузнанным и устроил перебранку на пиру, в лучших традициях трикстера Локи. Затем пошел по Киеву, сшибая стрелами золотые маковки церквей. Собрал их, заложил в кабаке и устроил пир с голью кабацкой.

Но в этой дикой на первый взгляд истории – и черный народный юмор, и восхищение удалью и непокорностью героя перед оскорблением со стороны власти. А ведь Илья, важно помнить, уникален – он воин, который начал свой путь от крестьянской избы, в лаптях, будучи не спрятанным бастардом знатных родителей, а настоящим крестьянином.

Каждый сказитель, каждое поколение вкладывал и вкладывает в него что-то свое, что сам хочет видеть в родном эпосе.

Это же касается и места происхождения Ильи. Он, как и любой другой герой эпоса, передававшегося из уст в уста, будет путешествовать со своим народом не только по времени, но и по стране. Если сказитель находится в Чернигове или Киеве – Илья будет происходить из Моровска, если сказитель в Москве, в Кижах или на Алтае – из Мурома.

Возможно, что только революция и насаждение большевиками грамотности спасло Илью от дальнейшего переезда куда-нибудь за Урал.

Шутка, конечно. Однако простое население веками учило историю именно по сказаниям и былинам.

Былины – это народная история. То, какой она по мнению сказителей и народа она должна была быть.

Киев так и не был взят и сожжен...

Добрыня ездит собирать дань в Орду...

Илья ездит в Царьград и свергает Идолище поганое, сажая обратно на трон царя Константина...

Впрочем, с Царьградом наши богатыри тоже воевали. Ходили же исторические русичи на Константинополь, вот и былинные герои не отставали. Прослышав, что Византия собирается на Русь, команда из семи богатырей, в числе которых есть, конечно, и главная троица, наносят превентивный удар. Пробираются хитростью, переодевшись каликами перехожими, выведывают у басилевса военные секреты и крадут византийских богатырских коней.

Перед нами типичный суергеройский сюжет о работе в команде, еще и с авантюрно-приключенческим наполнением.

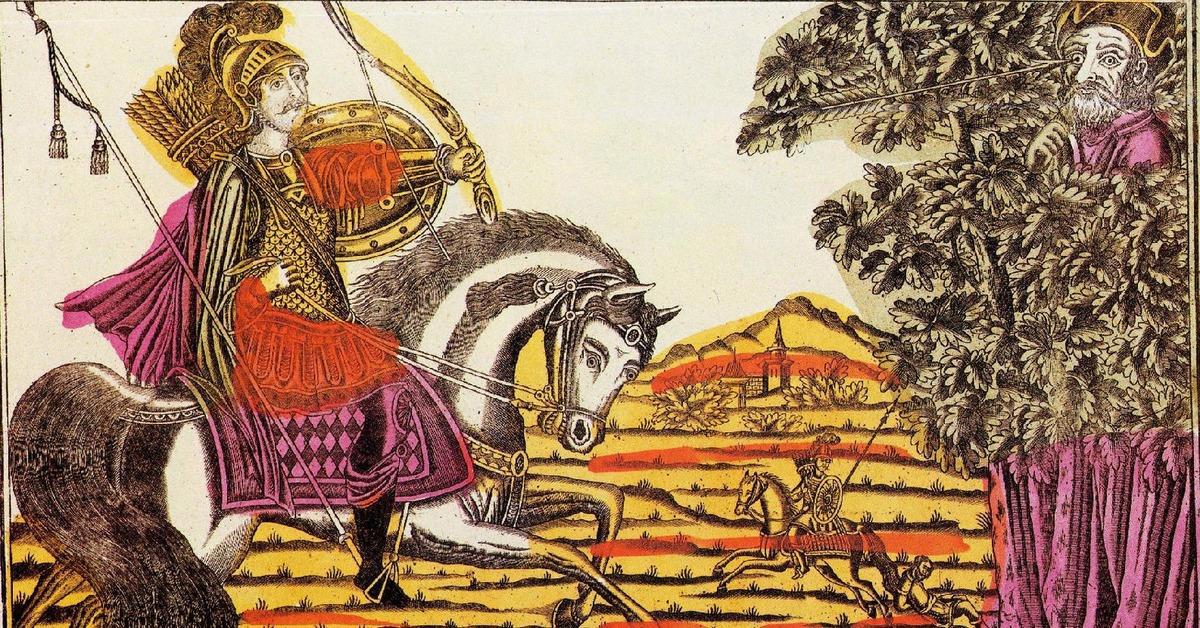

Вообще, то, что мы можем наблюдать в американских комиксах (являющихся современными рукотворными американскими мифами), веками происходило в нашем эпосе – передаваемом из уст в уста, печатаемом в лубочных книгах и листках, где Илья красовался в доспехах, достойных Марса эпохи маньеризма. До заточения в саркофаги академических изданий.

У нас были все те же разные версии, параллельные друг другу, словно бы происходят на разных “Землях”, перезапуски...

Так, по версии Марии Кривополеновой, знаменитой сказительницы, с чьих слов было записано огромное число старин и скоморошин, Добрыня даже оказывался... незаконнорожденным сыном Ильи. Видимо, ей (или ее деду, с чьих слов она и учила всё, что знала) показались чересчур похожими сюжеты о встрече крестовых братьев и Ильи с Сокольником.

А на Алтае рассказывали версию былины о битве с Тугарином Змеем, в которой с ним сражается вовсе не Алёша, а его парубок, слуга Еким. Сказалось и то, что XVII–XVIII столетии попы всё чаще были объектами сатиры, а Алёше “повезло” родиться Поповичем. И уж слишком далеко в итоге оказался хитрый поповский сын от лубочного образа героя.

Еще одна вещь, роднящая героев русского эпоса и американских комиксов – и те, и другие, кажется, никак не могут умереть. В раю, как известно со времен “золотого века” комиксов, не жемчужные врата, а вращающиеся двери.

Нет, есть не самые популярные сюжеты о том, как Илья заложил церковь, а потом сам в ней окаменел прямо на верном коне. Есть и история о том, как перевелись богатыри на Руси – вызвали на бой саму ангельскую рать, естественно, не сдюжили, бежали в горы и окаменели. Но это уже напоминает скорее более позднюю надстройку, душеспасительный и более светский сюжет, наподобие стиха об Анике, жестоком и сильном воине, не совладавшем с последним своим противником – со смертью.

Продолжение следует...