Письменность с ранья

Автор: Евгений КрасЭто продолжение того, что было в первой части. Но только с одной стороны. То есть это не продолжение темы о появлении земледелия, но продолжение про появление. На этот раз про появление письменности. Вопрос вообще в истории далеко не праздный. Ведь получается, что это вопрос права. Вопрос о том, кто умнее на самом деле, кому судить и править в этом мире. На первый взгляд, это не более чем «понты», но они всё же совсем не дешёвые, так как именно на этой основе детишек в школе воспитывают. То есть это вопрос самосознания нации. Кто мы? Жалкие людишки, которые только и могут, что повторять не нами придуманное, или потомки тех, кто сам до всего дошёл и других научил? Отсюда и жизненные установки. Важное дело, как ни крути.

В прошлый раз я начал с критики одно автора с «Дзена». Не буду менять такую добротную мишень. Вот здесь его опус: https://zen.yandex.ru/media/lah/zagadki-drevnei-kultury-edinaia-pismennost-v-dalekom-proshlom-61533947d98df1788d8649e3

Скажу сразу – лихо у него получилось. Мне понравилось. И слова красивые... умные такие, научные. Правда половину хрен поймешь, но ведь раз непонятно, так, наверное, что-то очень умное? Правда ведь?.. Хотя может потому и непонятно, что неправильно. Или не совсем правильно... или совсем неправильно. Сомнения потому, что текст у него получился невнятный. Нет начала, нет конца. Куда не глянь – везде середина. Опять думать самому нужно...

Ладно – подумаем. Может и получится. Автор начинает с того, что пытается определить само слово «язык». То есть значение слова. И тут же делает совсем небольшую ошибку... даже не ошибку, а так, небольшую погрешность, но которая тянет за собой и неточность всех дальнейших рассуждений. Он говорит о том, что языком может быть и язык жестов, и язык мимики, и прочие такие же. Всё верно, но уж если начал с «А», так не грех вспомнить и «Б», в том смысле, что в списке нужно было, прямо кровь из носу, упомянуть и ещё одно значение этого слова в русском языке, сейчас подзабытое слегка. А ничо – напомню слова поэта про родную страну и про «всяк сущий в ней язык». Ещё напомню, что первая Отечественная Война образца 1812 года в те времена имела ещё одно название – «Нашествие двунадесяти языков». Во всех этих случаях слово «язык» вполне органично заменяло слово «народ». Это у нас значило одно и то же. И это на самом деле так оно и есть.

Ведь сам характер народа обязательно отражается в языке, на котором этот народ разговаривает. Дело доходит до того, что понятия (слова), которые есть в одном языке, в другом могут просто отсутствовать (сталкивались, наверное). То есть понятия, отражённые звуковым символом в языке, должны обязательно быть востребованы в жизни и никак иначе. Любое слово – это предмет необходимости. Вообще всё в этом мире имеет свою причину. Поэтому и разговор о письменности и времени её появления среди людей, нужно начинать рассматривать именно с вопроса о необходимости, а не так, как это делается сейчас среди историков – нашли-ненашли. То есть на основе состава и количества предметов, обнаруженных во время археологических раскопок на достаточно высоком, хотя и предположительном уровне, можно определить, обладал народ своей письменностью в данный период, или же нет. Отсутствие же образцов может быть связано с тем, что писано было на недолговечном материале, или по другой причине. В любом случае «не нашли» означает только то, что «не нашли» и ничего более того. Значит, что плохо искали.

Второй вопрос – уровень этой письменности. То есть нужно ставить вопрос именно так – а что вообще можно считать письменностью в принципе? Просто наличие какой-то системы знаков, которые наносятся на какие-то предметы в процессе жизнедеятельности – это уже письменность, или ещё нет? Ведь просто так, для красоты, можно нанести на какой-то предмет какие-то рисочки в виде параллельных линий, крестиков, кружочков. Можно ведь? И что это будет? С одной стороны – вообще ничего, но с другой – это будет ряд символов, которые будут отличать именно этот предмет от ему подобных, но без рисочек с крестиками. Функционал рисочек вроде бы нулевой, но ведь люди в совсем каменном веке тратили на это немалые ресурсы хотя бы в виде трудозатрат. Иногда (а может и достаточно часто) эти предметы вообще не имели какого-то функционального назначения. То есть они сами были символами, несущими смысловую нагрузку.

Приведу пример. Денисовская пещера. Там нашли стоянку древнего человека. Настолько особенного, что вообще выделили его в отдельный вид. Так и назвали – денисовский человек. Он не был «неандертальцем», хотя внешне был на него похож. Он не был «кроманьонцем», но обладал навыками, которыми средний кроманьонец мог бы позавидовать. И вот, среди «скребков», «наконечников» и прочих предметов вполне понятного назначения, археологи обнаруживают два наиважнейших предмета в свете данной темы. Во-первых, это маленький, сильно истёртый кусочек породы, с помощью которого можно было что-то нарисовать на стене. Второй, а точнее вторые – это ряд предметов, которые сейчас определяют, как украшения. Один из этих предметов просто сразу потрясает воображение. Обломок браслета. Оцените:

Представьте. Подумайте. Это было сделано тогда, когда человек ещё даже не сформировался, как отдельный вид. Человечество ещё имело подвиды. И уже в эти времена люди тратили колоссальное количество времени, умения и таланта (не боюсь этого слова в данном случае) для того, чтобы... а для чего? Ещё раз. Сосредоточитесь. Для чего нужен был этому не совсем ещё человеку графитный карандаш, что он хотел им нарисовать и зачем, что он хотел показать, одев на себя этот браслет? На мой взгляд, всё вполне очевидно, хотя и без подробностей — все эти предметы были предназначены для передачи информации вторым способом, не с помощью звуков. Да, количество информации может и было не очень большим, но ведь не это главное. Основным здесь должен быть тот факт, что люди, едва появившись, уже применяли не один способ донесения информации до себе подобных, а минимум два. То есть способ передачи информации с помощью визуальных образов был свойственен человеку изначально, ещё до того, как появилась письменность, как таковая. И дальше процесс шёл по нарастающей.

Полуостров Уюга на Байкале (рядом с Ольхоном). Там нашли неолитическое кладбище. Одно захоронение очень интересное. Нашего предка похоронили 7,5 тысяч лет тому назад с комплектом инструментов не совсем понятного назначения и с «украшениями» в виде четырёх колец из белого нефрита. Причём три были найдены на груди покойного, а одно кольцо – на левом глазу:

Нефрит - материал довольно хрупкий, а качество изготовления очень высокое. Вряд ли люди всё это сделали просто так. Здесь явная символика. Что-то все эти кольца означали, но вот что? Это мы уже вряд ли узнаем. Эта и подобные находки говорят о том, что визуальные системы передачи информации были разными и не все из них прошли «естественный отбор».

Захоронение Сунгирь. Останки двух взрослых и двух подростков. Вокруг них когда-то бродили стада мамонтов, шерстистых носорогов и прочей саблезубой фауны. Вместе с ними родичи похоронили предметы их быта. В основном это оружие и... украшения? Время не сохранило для нас саму одежду, но уцелело просто запредельное количество бусинок, мастерски изготовленных из кости мамонта. По их расположению реконструкторы смогли восстановить с высокой долей уверенности покрой одежды:

Сами же бусинки на одежде разместили простыми рядами. Подозреваю, что всё это могло быть и несколько иначе. Дело в том, что традиционные костюмы практически всех народов земли отличаются именно тем, что на них нанесены не просто украшения и не просто узоры. Любой элемент таких «украшений» несёт серьёзную смысловую нагрузку. То есть по этому наряду можно было сразу получить большое количество информации. Из какого он (она) рода? Состоит ли в браке? Есть ли дети и сколько? Какая-то часть имела ритуальные функции, и конечно же была информация об имущественном положении и социальном статусе.

Посмотрите на костюмы наших прадедушек и прабабушек, послушайте тех, кто ещё помнит об этих вещах, тех, кто их изучает специально. Тогда вы должны будете понять меня, когда я скажу, что возможно часть этих бусинок на одежде покойных из Сунгиря была пришита к одежде в виде узора, который очень недвусмысленно рассказывал о том, кем были эти люди. Или же часть бусинок были покрашена в разные цвета с тем же назначением. То есть «народные узоры» это не просто красивенькие картинки для украшения людей. Все эти красивости всегда несли богатую смысловую нагрузку.

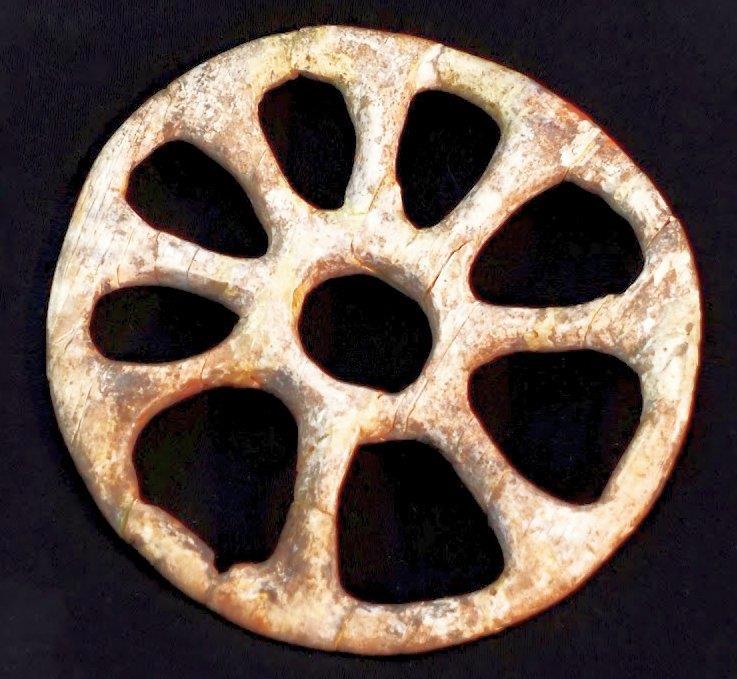

Оружие из Сунгиря тоже несло на себе элементы, которые не имели определённой функциональной нагрузки. Но это значит, что они имели другую нагрузку – смысловую. Не просто для красоты к копью прикрепили вот такой диск, сделанный из кости мамонта:

Наверное кто-то возмутиться, если я назову все эти элементы письменностью (хотя я здесь принципиальной разницы не вижу), но ведь невозможно отрицать очевидное – это всё равно есть способ передачи информации визуальным методом. Назовём это осторожно «предписьменностью». И заметим, что эта самая «предписьменность» постоянно развивалась, становилась со временем всё более сложной и более информативной. Плотность населения уже в те времена была достаточно высокой для того, чтобы территории, контролируемые отдельными родами и племенами, соприкасались друг с другом. Люди встречались на границах, шла торговля и шла борьба. Об этом говорит то же захоронение в Сунгире. Ведь было однозначно определено, что трое погибли в бою, получив смертельные ранения. Всё это неизбежно говорит о том, что люди не только наносили на оружие, одежду и предметы всевозможные «знаки отличия», но и как-то обозначали границы своей территории. Вероятно, именно тогда появились «тотемные знаки», знаки рода. В русских летописях они упоминаются как «знамёно».

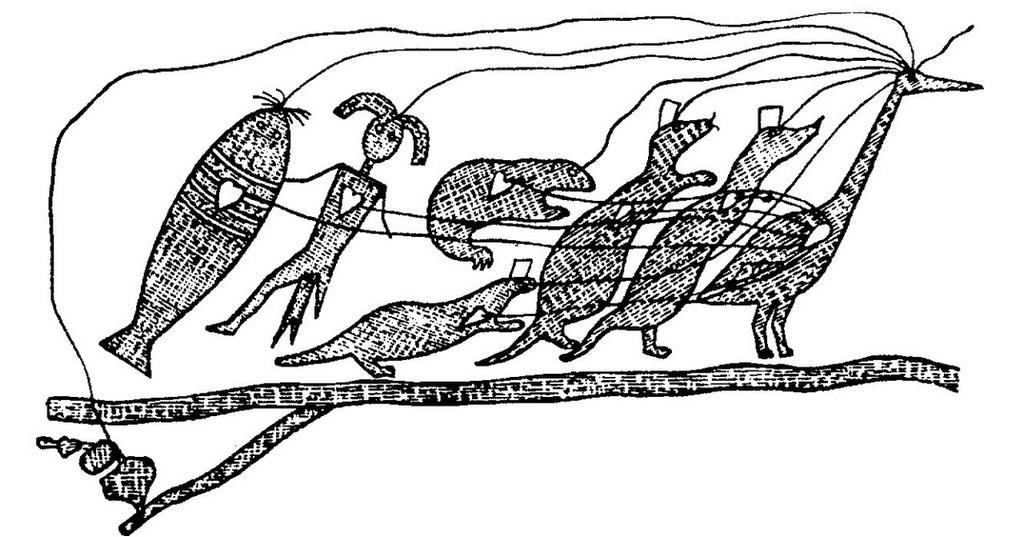

Используя родовые и подобные знаки уже вполне можно было написать письмо с достаточно большой смысловой нагрузкой. Причём это уже не предположение, а стопроцентный факт. Например, однажды собрание нескольких индейских племён именно такое рисуночное письмо отправило президенту США. Вот оно:

Причём никаких особых сложностей в его расшифровке не возникло. И это совсем не единичный пример. То есть даже в отсутствии системы специальных знаков, неправомерно говорить об отсутствии письменности, как таковой. А между тем в письме индейцев даже не было тотемных знаков, а использовались просто рисунки тотемных животных. Что уж говорить о временах существования «знамёно». Это уже другой уровень. Прямое изображение символов рода заменили специальные упрощённые и определённым образом стандартизованные символы, понятные членам рода и всем соседям. Нет нужды пояснять, что к тому времени просто должны были существовать специальные символы, определяющие какие-то действия типа «идти», «смотреть», «вступать в брак» и прочие, самые необходимые.

Кстати, о письме индейцев. Сейчас мы знаем, что это за картинка, и знаем обстоятельства её появления. Но давайте представим, что подобная многофигурная композиция была изображена в глубокой древности на кости, например, и найдена в наше время археологами. Как объяснили бы её увенчанные лаврушкой и званиями личности? К гадалке не ходи - заявили бы о том, что это предмет культового назначения. Они всегда это делают, когда умишка на большее не хватает. А поиск ограничивается «действующей концепцией». Шаг вправо, шаг влево и прощай звания, слава и прочие плюшки.

При развитии экономического взаимодействия неизбежно возникает необходимость использовать специальные знаки для чисел. Иначе просто невозможно рассчитаться. То есть знаки, обозначающие числительные должны были стать одними из самых ранних и самых универсальных знаков. Когда они появились – очень сложный вопрос, но понятно, что очень давно. Речь должна идти о самом дремучем палеолите. Ведь в раскопках стоянок и захоронений людей каменного века сплошь и рядом встречаются какие-то особые минералы, ракушки и другие предметы, которые для данной местности необычны, а места их распространения иногда находятся за тысячи километров от места находки. Вывод может быть только один – это предметы, полученные в результате торговли между человеческими сообществами. Именно тогда и должны были возникнуть и первые числительные, и, соответственно, знаки для их обозначения.

Однако время шло. Изменения в существовавших методах донесения графической и других видов визуальной информации происходили, но сколько и какие – можно только гадать. Даже о некоторых видах «предписьма» сейчас мы можем скорее догадываться, чем знать наверняка. К таким, например, относится узелковое письмо. В том, что оно было, вроде бы сомнений нет, но вот в каком объёме, и насколько оно было распространено – «вопрос на засыпку».

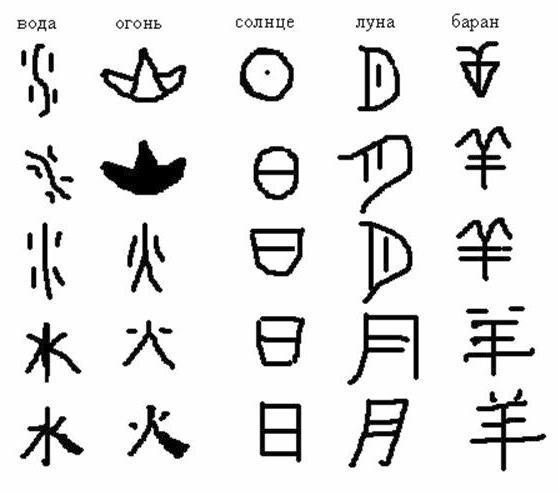

Ясно одно – с появлением всё большей необходимости передачи информации через время и расстояния возникало всё больше методов это сделать. А когда возникла необходимость передачи сложно организованной информации, то должно было появиться и само письмо, как таковое. Опять же появилось оно сразу в нескольких местах и, разумеется, в разных видах. В качестве «напримера» можно взять китайские иероглифы. Их изначальная идея настолько проста, что неизбежно породила чрезвычайно сложную систему письма. Вопрос времени их появления самими китайцами определяется такими круглыми числами, что ясно сразу, что это враньё. Неважно. Теоретически китайские иероглифы условно делят на две группы. Это древнейшие и простейшие «вень» и более поздние «цзы», которые являются составными из отдельных элементов, которые часто вообще никакой смысловой нагрузки не несут. Сколько всего этих значков, даже сами китайцы уверенно не говорят. Относительно активно используется не менее 3 тысяч штук.

Между тем... сами посмотрите на некоторые значки и как они изменялись со временем:

Здесь хорошо видно, что самые первые недалеко ушли от рисунков, да и вторые тоже не сильно изменились. Некоторые подозрительно напоминают рунические знаки. Со временем значки-рисунки как минимум не упрощаются, что было бы логично, а скорее становятся сложнее. Смысловая нагрузка при этом остаётся прежней, поэтому вопрос «нафига?» на мой взгляд вполне актуален. Ясно, что усложнение информационной основы неизбежно ведёт к элитарности носителей способов передачи информации.

Попутно можно отметить, что видимо со временем менялись материалы. Или на чём пишут, или чем пишут, или и то, и другое. Ведь форма самих значков всегда имеет значение. Вот попробуйте шилом на бересте нарисовать кружочек... непросто. Прямые линии получаются куда проще и лучше. Отсюда и буква «О» в некоторых русских текстах в виде ромбика. Сложно с кружочками и в рунах, и в китайских иероглифах. Но это так, к слову, хотя вот картинка, которая эти трансформации хорошо иллюстрирует:

Тема китайской грамоты интересна, но всё же уйдём от неё, чтобы «крыша не поехала». Вернёмся на просторы родной земли, чуть не сплошняком, «от моря до моря» покрытые древними курганными захоронениями наших предков. Неблагодарные потомки в этих могилах время от времени копаются в надежде враз разбогатеть. И неспроста – в некоторых из них запасы драгметаллов так велики, что глаза на лоб лезут... от размышлений.

Особенно славятся этим южные захоронения, которые называют «скифскими» и «сарматскими». Действительно по запасам драгоценностей понятно сразу, что похоронен здесь какой-то руководитель. И даже не просто «какой-то», а вполне даже не мелкий, не рядовой. Глава крупного объединения людей — государства. Только такой человек мог за достаточно короткую человеческую жизнь собрать такое количество изделий, требующих для своего изготовления очень больших трудозатрат. Причём трудозатрат не одного-двух мастеров своего дела, как в каменном веке, а большого количества специалистов в разных областях человеческой деятельности: рудознатцев, металлургов, художников, литейщиков, кузнецов и прочая, прочая. Это не род, не племя, а именно государство, которое, как известно просто нежизнеспособно без известных атрибутов: судебной системы, внешних связей, системы налогов, торговли, религиозной основы и прочего. И во всём этом должен быть порядок, и за всем нужен глаз, и всему нужен учёт. Именно поэтому вопрос о том, была ли у всех этих «кочевников» и «скифов» письменность, или нет, я считаю праздным. Разумеется, была и на достаточно высоком уровне. Вопрос может быть только один – что это была за письменность? Разновидность какая?

По случайно сохранившимся единичным находкам можно предположить, что это были руны. Во всяком случае начертание очень похожее. Но на самом деле – не факт. Тут уж сколько людей, столько и мнений. Одни говорят, что руны вообще нужны были только для гаданий (чо курили?), другие свято убеждены, что это было исключительно буквенное письмо, и у них сильная аргументация. Учитывая дальнейшее развитие письма в наших краях, они могут быть ближе всех к истине. Третьи склоняются-таки к мысли, что рунические знаки могли использоваться и в варианте иероглифов, справедливо указывая на то, что языков на этом огромном пространстве использовалось несколько. Я отношусь к четвёртым, которые говорят, что хрен его знает. То есть вопрос о типе местного древнего письма остаётся открытым. Нельзя исключать даже вариант, что правы и вторые и третьи.

И это очень серьёзный вопрос, особенно для крупного (многонационального) государства, в котором люди могут говорить не на одном языке, а на нескольких. Наверняка использовали самый удобный вариант. Так что удобнее в наших условиях – иероглифы или буквенное письмо? Первые не передают звучания, но смысл передают, с помощью второго можно отлично озвучить речь, но если не знаешь языка, то это тебе не поможет.

Получается, что иероглифы лучше? Не совсем – ими трудно донести мелкие детали, которые часто имеют большое значение. Этим способом не написать научный трактат об открытии, учебник. Придётся изобретать новые иероглифы для новых понятий... оп-па! А ведь читатель-то их не знает! Новое слово в буквенном письме можно пояснить в сноске, а как пояснить новый знак? Тут для сноски придётся придумывать другие новые знаки, которые тоже нужно пояснять. И так до бесконечности. Для всего знаков всё равно не хватит. Второй недостаток вытекает из первого – иероглифов очень много и обучиться такому письму очень сложно и очень долго. Система, мало приспособленная для широкой грамотности. Где-то слышал, что в Китае есть определённая градация. Условно, если хочешь быть дворником, то хватит и 900 иероглифов, а если рабочим, то уже не менее чем 1,5 тысячи. То есть такое письмо может показать направление кому угодно, но не может описать путь. Буквенное может куда больше, но «только для своих».

Кроме распространения текстов «только для своих» у буквенного письма есть другой недостаток – за ним нужно неусыпно бдить. То есть, как только меняется язык (а любой «живой» язык меняется постоянно), так нужно менять и правописание. У нас это традиционно делают, а вот про Францию, например, говорят, что в их «буквенном» письме сейчас половина букв читается хрен знает как, а другая вообще не читается... недобдели, понимаешь. Недалеко от них ушли и англичане, у которых буквы в разных местах читаются по-разному. Если так дело пойдёт и дальше, то можно будет всерьёз засомневаться, насколько такую письменность можно считать «буквенной».

Однако есть у иероглифов и серьёзные достоинства. Например, в простейшей переписке в соцсетях вполне реально заменить какие-то самые применяемые слова специальными символами. Начало этому процессу уже положено – это «смайлики». Возможны и другие варианты. Однако, несмотря на все достоинства иероглифов, думается, что для широкого распространения буквенное письмо значительно удобнее. Причём исключительно в чистом виде, не как у французов с англичанами. Пользователь должен всегда знать, что «а» это всегда «а» без вариантов. То есть осталась сущая мелочь – заставить весь мир пользоваться «кириллицей»…