Заметка о кочевниках и близлежащих городах

Автор: Александр БутримовРанее в «Заметке о тюрках» я уже писал о том, что Центральная Азия никогда не была «медвежьим углом» Евразии, но теперь мне захотелось затронуть тему кочевничества, как культурного феномена этой территории, создавшего цивилизации на этой территории через свой особый и неповторимый путь. Кроме того, далее по тексту слово «кочевник» и смежные с ним понятия употребляются только в значении оных в Центральной Азии.

Для начала нужно определиться с тем, чем вообще является кочевничество. Речь идёт о способе производства, при котором в силу невозможности получать пищу напрямую, человек эксплуатирует и употребляет посредника — скот. В силу истощаемости земли, кочевник в течение года от двух до четырёх раз перемещается на новое пастбище — это может быть как переход с летника на зимник, так и ежесезонное перемещение. У кочевничества есть два важных специфических элемента, принципиально отличающих этот способ производства от земледельческого: невозможность интенсификации труда и отсутствие прямой зависимости роста эффективности труда от численности трудящихся. Иными словами, единственный способ умножить производство пищи для кочевника — это увеличить численность пастбищ, а большее количество пастухов не приведёт к большему количеству пищи.

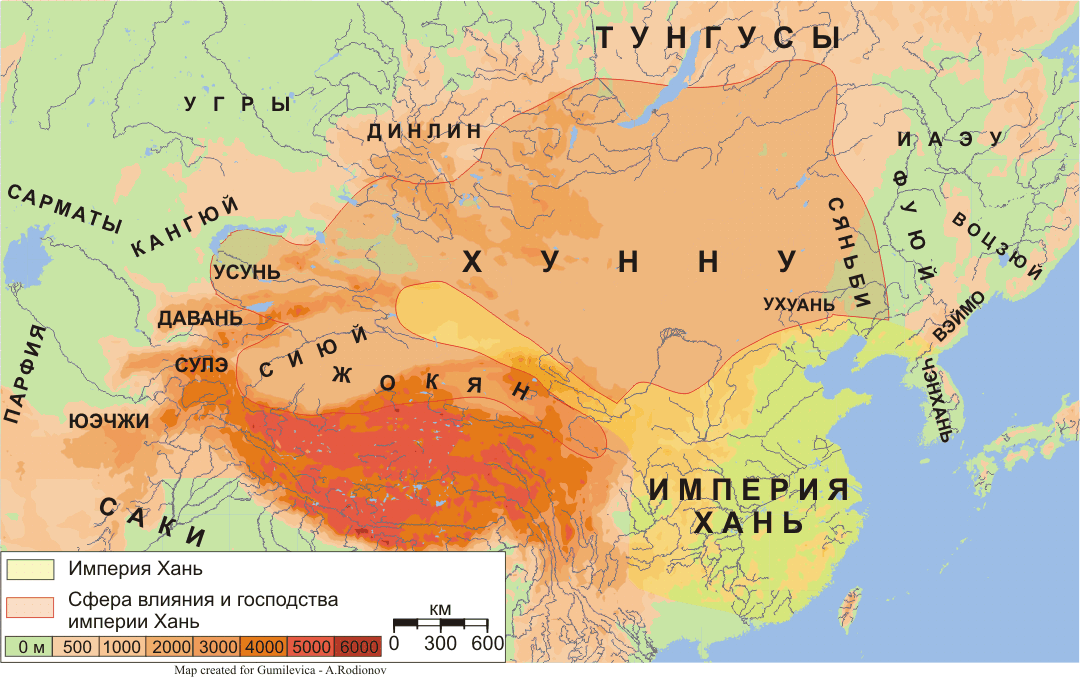

Исторически, кочевники жили обособленно лишь на самой ранней, хуже всего задокументированной части своей истории — в античный, дотюркский период. Образ жизни таких народов как скифы, массагеты, гунны и авары покрыт мифами, а самый надёжный источник информации о них — греческий и китайский. Однако, начиная с Тюркского каганата, кочевники создают устойчивые государственные образования и сосуществуют в синтезе с оседлыми людьми, продавая городам продукты питания, животноводства и охоты. При этом следует помнить, что кочевники — не особая порода людей, которым чужды удовольствия. Они тоже хотят вкусно кушать, красиво одеваться и жить с гаремом под боком. Все эти желания лучше всего удовлетворяют города, поскольку позволяют содержать поваров, ткачей и наложниц излишками пищи. На наиболее эффективных для земледелия участках Центрального Востока — в Прикаспии, Нижнем Поволжье, Двуречье Сырдарьи и Амударьи — быстро начинает трудится оседлое население, которое не может и не хочет вести экспансию в нищие степи, потому что вести земледелие там попросту невозможно. Город начинает снабжать кочевников товарами и услугами, а также становиться центром культуры и политической власти абсолютно по тем же экономическим законам, по которым в любой другой части мира город становился центром над деревней. Но, к сожалению, здесь присутствует среднеазиатская перчинка.

Дело в том, что до изобретения огнестрельного оружия и связанных с ним структурных преобразований в земледельческих обществах, кочевники априори его побеждали по одной простой причине — проигрывая в численности населения, они имели несравнимо больший мобилизационный потенциал, поскольку могли оторвать от производства мужчин без уменьшения производительности пастбищ. А мобилизованные воины придут верхом на конях и умея стрелять из лука. Таким образом, сосуществуя с кочевническими обществами, города становятся заложниками «деревни», как если бы под стены Парижа в любой момент могло подойти французское сельское население и потребовать отдать им всё необходимое и мешок золота сверху. Но вскоре в светлые головы кочевнической элиты раз за разом приходит одна и та же умная мысль — зачем города грабить, если можно в них жить? В этот момент основанная на родоплеменных отношениях кочевническая власть сращивается с городской властью, основанной на институтах управления. Какие побочные эффекты из этого следуют?

Существует всего два сценария развития событий такого общества. Позитивный исход — это синергия мобилизационного резерва кочевников с производительными и институциональными способностями города; создание гигантской управляемой, одетой и вооружённой армии, способной на длительные переходы за счёт наполняемого земледельческими излишками пищи обоза. Учитывая, что кочевническая психология исходит из экстенсивного развития как из единственно возможного, начинается многолетняя экспансия во всех направлениях — отсюда повторяющаяся из раза в раз история становления Великой Кочевнической Империи. Негативный исход — антагонизм между кочевническим и земледельческо-городским обществом. Историю их взаимоотношений можно чётко разделить на три основных этапа — дотюркский, доисламский и современный. На первом этапе кочевники и земледельцы представляли собой две разные культурные группы и политические единицы; первые преимущественно представляли собой всевозможные ираноязычные племена от Причерноморья до Китая, вторые — оседлые цивилизации Ближнего Востока. Взаимоотношения строились между ними исключительно в рамках данничества и периодического завоевания с последующим воцарением кочевнической династии на завоёванных земледельческих государствах. На втором этапе единственная культурно-языковая — тюркская — общность стала одновременно и кочевой, и земледельческой — это доказывают арабские летописи и древнетюркский язык, богатый на земледельческий лексикон. С этого момента кочевники и земледельцы Центральной Азии верили в одних богов, писали и говорили на одном языке и были связаны между собой налогами и иными повинностями. Кочевников это связало с городскими рынками и позволило им беспрепятственно получать их товары и услуги, а городам предоставило долгожданную безопасность и источник урбанизирующегося населения. На третьем этапе ислам стал фундаментальной силой, который объединил самоидентификацию кочевников и городов через общее членство в умме (религиозной исламской общине), благодаря чему члены обеих обществ были объединены не только экономически и политически, но и культурно, что позволило создать устойчивую государственность.

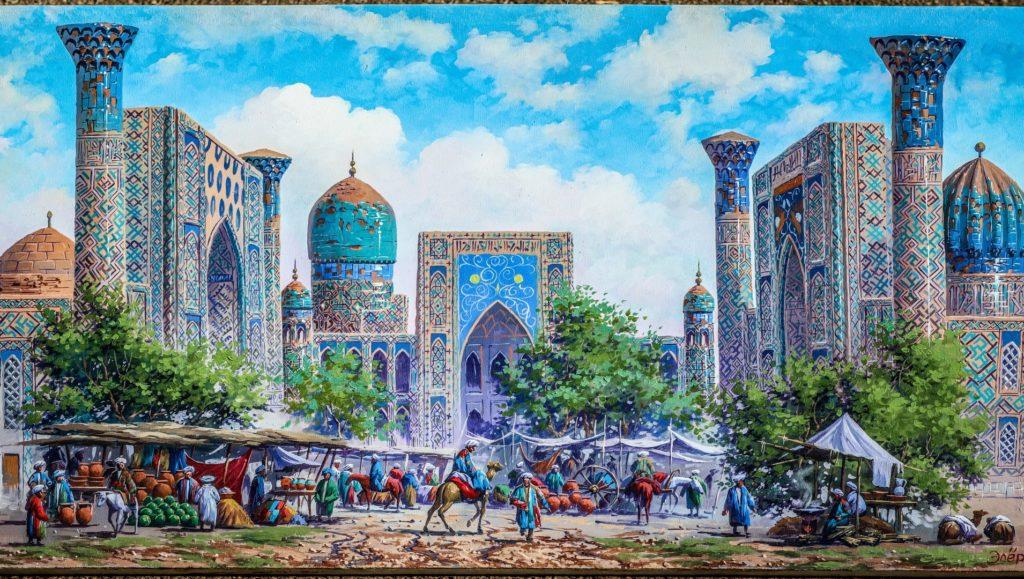

Город Центральной Азии известен в массовом сознании обычно тремя вещами — он один, он огромен и в нём сидит монарх. В то время, как в Европе городов обычно много, они маленькие и в них не сидит король, что же послужило причиной такого контраста с городами Среднего Востока? Всё дело в том, что находящийся в антагонизме с кочевниками город представляет собой единственный источник институциональной власти, а не основанной на родоплеменных отношениях, то есть — способен обеспечить длительную государственность, а не похоронить её с гибелью очередного Отца Народов. С экономической точки зрения город становится источником товаров и услуг для малопроизводительной, но территориально огромной общности кочевников, а в них самих приобретает рынок сбыта и источник пищи, что приводит к высокой численности населения. Со стратегической точки зрения город должен быть милитаризован, чтобы организованно противостоять будничным попыткам кочевников себя ограбить, что приводит к концентрации войск и, как следствие, к размещению в нём политической власти. Вместе с тем, за счёт высокой численности населения, центральноазиатский город фантастически прекрасен — он является сосредоточием науки, культуры, производства сложных товаров металлургии, аптекарского и текстильного дел, становится знаменит своими ярмарками, рынками и праздниками. «Маленькими городками» же становятся разбросанные повсюду караван-сараи — небольшие крепости с источником пресной воды, постоянным войском и населением, предоставляющих простейшие товары и услуги. Функционально ближе к гостиному двору, из-за местной специфики караван-сараи выполняли те же задачи, которые в других местах Евразии брали на себя городки.

Надеюсь, мне удалось доказать читателю, что рядовой кочевник — это не неумытый дикарь, а центральноазиатский аналог деревенского жителя, от которых и в Европе, и в Китае, и в Индии многого не ждали. Тем не менее, невозможность городского, подконтрольного монарху населения в полной мере получить монополию на насилие в Центральной Азии, сломить свою «деревню», привело к печально известной хронической неустойчивости центральноазиатской государственности. Отсутствие же естественных преград для экспансии нарезало каждое столетие государственные границы в регионе совершенно произвольным образом.

Последняя тема, которую необходимо затронуть — это неизменная неустойчивость центральноазиатских империй. Проблема кроется в самой Центральной Азии — она попросту слишком большая, а её территории до изобретения железных дорог было невозможно быстро пересечь. Из-за небогатых почв в ней повсеместно — за исключением некоторых земледельческих очагов — складывался кочевнический малопроизводительный способ производства. Таким образом, плотность населения была низкой, а такая цивилизационная революция, как появление городов-колоссов, сделала отдельно взятые регионы абсолютно экономически самодостаточными. Благодаря исламу, даже без политического единства все территории были объединены свободной торговлей, общей письменностью, культурой и традициями, что, несомненно, благо, но обессмыслило ценность единого всеобщего государства. Таким образом, сами монархи и их вельможи раз за разом становились единственными людьми, кому нужна была их империя. И с каждым столетием центробежные силы давали о себе знать, рождая новые окраинные диалекты, ереси, а также молодые и дерзкие племена.

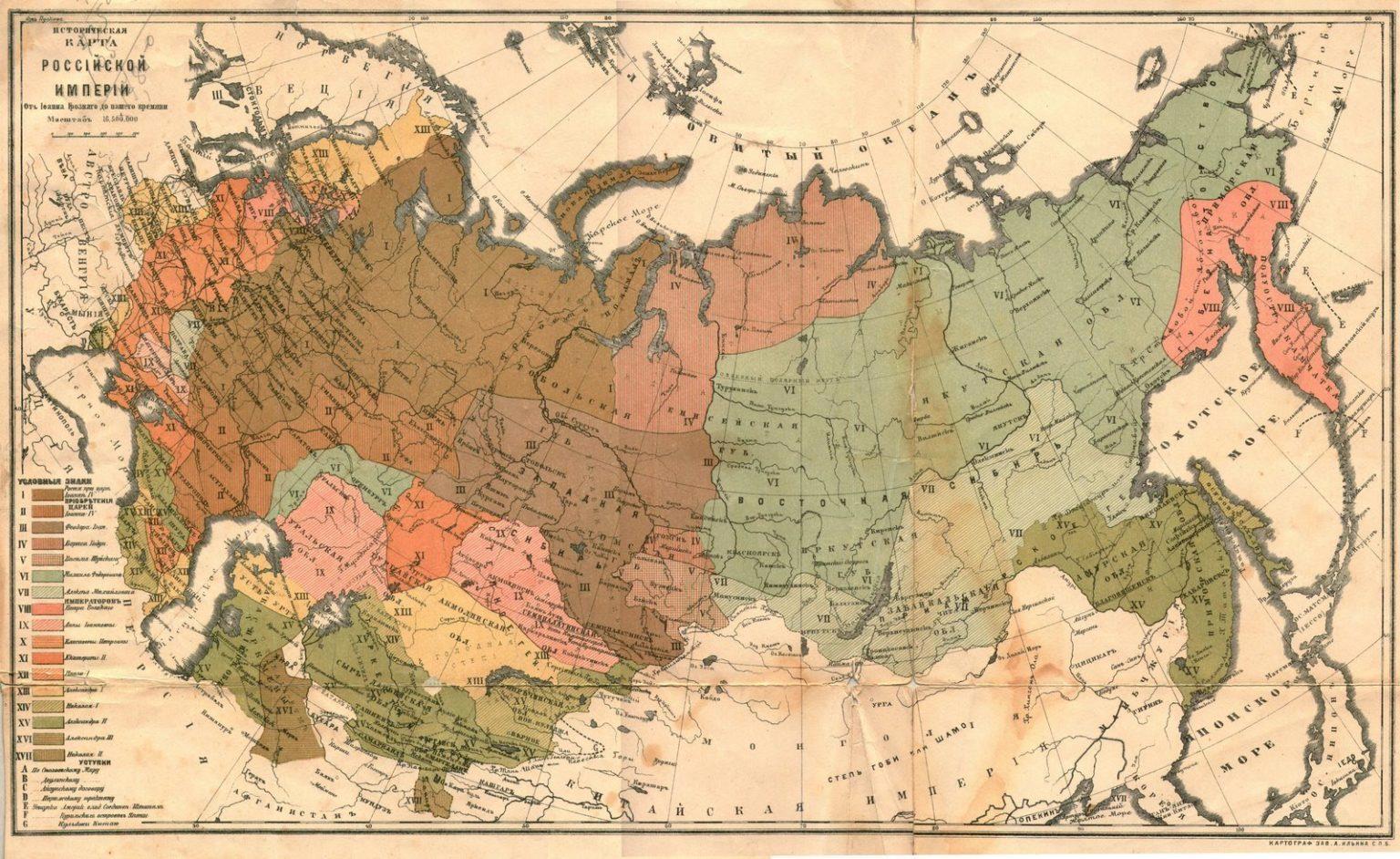

P. S. Мне нравится роль Российской Империи в истории Средней Азии. Осуждая перегибы царской власти конца 19 и начала 20 века, когда кочевнические угодья стали рассматриваться как земли, ждущие сохи русского переселенца; я вижу положительное влияние России на быт захваченных тюрков и иных народов. Со времён завоеваний Ивана IV появилось сословие инородцев, которое обладало самоуправлением, но включилось в общероссийскую экономику, платило налоги и поставляло войска. Фактически, имело место традиционное для Центральной Азии включение отдельных кочевнических и земледельческих народов и регионов в многокультурное и многорелигиозное общее политическое пространство. С последующим импортом местными народами европейских (как до того — ближневосточных) достижений культуры.