Пушкин и карточные игры

Автор: Д. В. АмурскийКогда в одном месте собирают для обучения много молодых людей одного возраста, эти молодые люди всегда ищут возможность как-то разнообразить свои серые будни. До сих пор помню, как на первом курсе университета мы пристрастились к преферансу и в первые же длинные выходные-праздники расписали пулю на сто очков. Играли мы весь день и ещё часть ночи...

Пушкин ощутил тягу к карточным играм ещё в Лицее. Но отсутствие денег и постоянный надзор гувернёров не давали возможности лицеистам проводить за этим занятием длительное время.

Борис Николаевич Гущин. Пушкин в Лицее. 1970 год.

Всё изменилось, когда Пушкин окончил Лицей, получил назначение в Коллегию иностранных дел и жил в квартире, которую его родители снимали в Санкт-Петербурге в доме № 185 на набережной реки Фонтанки. В этой квартире молодой поэт занимал небольшую комнатку с одним окном во двор. Государственной службой Пушкин себя не утруждал, в учреждении своём появлялся нерегулярно. Зато театры, балы и светские вечера посещал много и часто.

Один из сослуживцев Пушкина по Коллегии иностранных дел, Никита Всеволожский, постоянно собирал друзей и знакомых в своём особняке на Екатерингофском проспекте. На таких встречах обсуждалась общественно-политическая жизнь в России, зачитывались новые стихи, шли жаркие дебаты по поводу театральных премьер. Но дискуссии почти всегда сопровождала карточная игра.

Никита Всеволодович Всеволжский. 1824 год.

Как писал сам Пушкин, "Всеволожский играет; мел столбом! Деньги сыплются!" Но Всеволожскому было на что играть — его отец унаследовал от дяди очень большое состояние. А вот родители Александра Сергеевича таким похвастаться не могли.

Именно Всеволожскому Пушкин проиграл в штосс рукопись своего первого сборника стихов, подготовленного к печати. Александр Сергеевич задумал издать его по подписке и уже продал три десятка билетов, обладатели которых должны были получить книгу после издания. Но во время карточной игры, когда закончились деньги, азартный поэт поставил на кон свою рукопись, оценив её в тысячу рублей, и проиграл.

Помимо этого в ноябре 1819 года Пушкин взял взаймы под карточные долги две тысячи рублей, а три месяца спустя — ещё пятьсот рублей. Если учесть, что его жалованье в Коллегии иностранных дел составляло 600 рублей в год, то понятно, что жил поэт явно не по средствам.

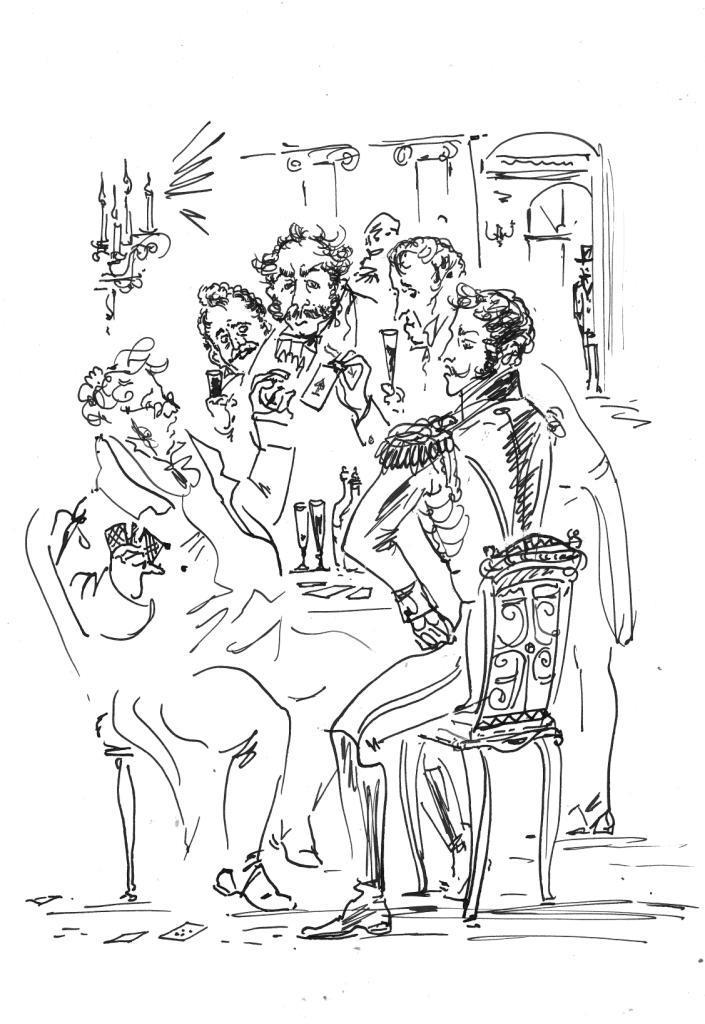

Наталья Нестерова. "Игроки в карты". Пушкин изображен за игровым столом.

Пушкин играл и в вист, и даже в дурака, но больше всего ему нравились те карточные игры, в которых можно было испытать судьбу — те, где решающую роль играла случайность. В первой половине XIX веке в России дворяне чаще всего играли в штосс (известный также как фараон или банк: если играли вдвоём — это был штосс, если игроков было больше — игра уже называлась банком). Вот вкратце правила этой игры.

Сначала договаривались о размере минимальной ставки, которая называлась начальным кушем. У каждого игрока была своя колода из 52 карт. Один из игроков назывался понтёром. Он должен был выбрать из своей колоды карту и, не показывая её второму, положить на стол рубашкой кверху и назначить ставку, которая именовалась просто кушем. Сделать это можно было, положив деньги на эту карту, или назвав сумму, или записав её мелом на сукне. Если понтёр никак не объявлял куш, играли на начальный.

Второй игрок был банкомётом. Узнав куш понтёра, банкомёт мог отказаться от игры, посчитав ставку завышенной. Если же банкомёт соглашался играть по такой ставке, он доставал, как правило, свежую колоду, распечатывал её и предлагал понтёру разделить колоду надвое. Сейчас такая процедура именуется сдвигом, а в XIX веке её называли "подрезкой". По этому обычаю слово "подрезать" на жаргоне игроков означало "играть в штосс". Сама же колода банкомёта именовалась штоссом, как и сама игра.

После того, как понтёр подрезал колоду банкомёта, последний переворачивал её лицевой стороной вверх и сдвигал верхнюю карту на полкарты вправо таким образом, чтобы все понтёры могли видеть первую и вторую карты. В штоссе эти карты назывались терминами лоб и соник. Правило сдвигать карту именно вправо не случайно: обозначение масти и достоинства карты находится обычно именно в левом верхнем углу карты.

После этого понтёр должен был открыть свою карту. Допустим, ранее он выбрал тройку. Если лоб в штоссе оказывался тройкой (масть значения не имела), то выигрывал банкомёт. В таком случае говорили, что "тройка бита". Если же лоб был не тройкой, но тройкой оказывался соник (аналогично, масть значения не имела), то выигрывал понтёр. В таком случае говорили, что понтёр "угадал или выиграл соника". Ещё на жаргоне игроков такая ситуация называлась "банкомет отпустил тройку" или "тройка дана" или "тройка есть" или "понтёр угадал тройку".

Шипицова Елена. Иллюстрация к драме М. Ю. Лермонтова "Маскарад".

Если ни лоб, ни соник не совпадали с картой, загаданной понтёром, то их сбрасывали на стол (это называлось термином "метать штосс") и игровой процесс повторяли со следующей парой карт. Каждая пара карт именовалась абцугом.

Штосс метали до тех пор, пока не повстречались все карты, на которые сделаны ставки.

Игрок, выиграв ставку, мог не забирать деньги со стола, а загибать уголок карты. Это означало, что он прибавляет выигрыш к своей прежней ставке, т. е. следующая ставка делалась вдвое больше предыдущей. Для увеличения ставки вдвое понтёр загибал один угол карты. Если же он хотел увеличить ставку вчетверо — то загибал два угла.

В черновом варианте ХVII строфы второй главы "Евгения Онегина" был такой фрагмент, не вошедший в окончательный вариант романа:

Дремал усталый банкомет.

А я [нахмурен] бодр и бледен,

Надежды полн, закрыв глаза,

Гнул угол третьего туза.

Ещё случалась ситуация, когда понтёр задумал одну карту, а клал на стол другую. Тогда говорили, что "понтёр обдёрнулся". Вспомним "Пиковую даму":

Иллюстрация А. Н. Бенуа к "Пиковой даме". 1910 год.

Иллюстрация А. Н. Бенуа к "Пиковой даме". 1910 год.

Германн стоял у стола, готовясь один понтировать противу бледного, но всё улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Германн снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом.

Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз.

— Туз выиграл! — сказал Германн и открыл свою карту.

— Дама ваша убита, — сказал ласково Чекалинский.

Германн вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться.

Результаты игры в штосс или в банк, теоретически, были случайными. На практике же за счёт подрезки и ловкости рук при сдвиге колоды опытный шулер мог сделать верхней картой (именуемой термином лоб) любую наперёд заданную. Таким образом шулеры регулярно обирали азартных игроков типа Пушкина, не умеющих вовремя остановиться.

Но вернёмся к Александру Сергеевичу. Весной 1820 года Пушкина выслали в Кишинёв за эпиграммы на Аракчеева, архимандрита Фотия и императора Александра I. Скучная жизнь на окраине империи заставляла поэта постоянно искать острых ощущений за карточным столом.

Пушкин в Кишинёве. Рисунок Бориса Лебедева. 1949 год.

Как рассказывал историк Пётр Иванович Бартенев, в 1822 году Пушкину довелось играть с одним из братьев Зубовых, офицером генерального штаба. Молодой поэт предположил, что Зубов мошенничает и, проиграв ему, по окончании игры очень равнодушно и со смехом стал говорить другим участникам, что ведь нельзя же платить такого рода проигрыши. Слова эти разнеслись, вышло объяснение, и Зубов вызвал Пушкина на дуэль.

Для Александра Сергеевича это была вторая дуэль в жизни. Первый раз его вызвал на поединок Кюхельбекер в 1818 году. Противники отправились на виноградник за Кишинёвом. По свидетельству очевидцев дуэли, на условленное место Пушкин явился с черешнями и завтракал ими, пока Зубов стрелял. Когда противник выстрелил первым и не попал, Пушкин спросил его: — "Довольны вы?" Зубов, вместо того, чтобы требовать выстрела, бросился с объятьями. "Это лишнее!" — заметил ему Пушкин и, не стреляя, удалился.

Во второй половине 1822 года с Пушкиным случилась новая неприятная история. За картами, повздоривши с кем-то из кишинёвской молодежи, молодой поэт снял сапог и ударил его подошвой по лицу оппонента. В этом случае до дуэли дело не дошло, и исполняющий обязанности губернатора Бессарабской области Иван Никитич Инзов отослал обоих бузотёров с поручениями в разные отдалённые города.

А рукопись своего первого поэтического сборника Пушкин вызволял с помощью брата. Именно Льву Сергеевичу пришлось договариваться со Всеволожским. Тот был не против отдать стихи своего приятели и за полцены, и даже даром, но тут уж взыграла гордость Пушкина. На такое не соглашался он сам. А письма тогда ходили долго... Одним словом, эта книга была издана на пять лет позже, чем могла бы. И всё из-за карт!

Лев Сергеевич Пушкин. Карандашный рисунок А. О. Орловского. 1820 год.

Случай с рукописью первого поэтического сборника ничему не научил Пушкина. В 1827 году он сел играть в штосс с Александром Михайловичем Загряжским, тестем брата, и проиграл ему все деньги. Охваченный азартом поэт пожелал отыграться, поставив на кон рукопись пятой главы "Евгения Онегина". Ставка была принята, так как помимо художественных достоинств, рукопись имела и реальную стоимость (издатель платил Пушкину 25 рублей ассигнациями за строку)! Очредная партия штосса привела к тому, что Пушкин снова проиграл: рукопись перешла к Загряжскому. И тогда Александр Сергеевич поставил на кон ящик с дуэльными пистолетами… Лишь после этого капризная дама-удача улыбнулась ему: он последовательно отыграл рукопись, свой денежный проигрыш, да ещё тысячи полторы живых денег!

Однако же, на этом приключения пятой главы не закончились. Вскоре Пушкин отправился в Санкт-Петербург и по дороге потерял злосчастную рукопись. Хватившись пропажи, Александр Сергеевич пришёл в отчаяние — он уже уничтожил черновики, а по памяти восстановить текст не мог!

Спас его брат, обладавший феноменальной памятью. К счастью поэта, Лев Сергеевич читал пятую главу "Онегина", а ещё он слышал её в исполнении Александра Сергеевича. Этого оказалось достаточно. Лев Сергеевич в точности восстановил текст по памяти и переслал его брату.

С картами связана и не самая приятная история, в которой оказался замешан Пушкин. В апреле 1829 года поэт сватался к Наталье Гончаровой посредством Фёдора Ивановича Толстого. Неопределённый ответ матери девушки заставил Пушкина страдать, "свёл с ума", как писал он сам. Сам же Александр Сергеевич заблаговременно уехал в армию Паскевича, на Кавказ, где в то время шла война с Турцией. Но Паскевич, занятый войной с турками, не желал быть ещё и нянькой импульсивному поэту и уговорил того отправиться в безопасное место, в Тифлис.

Управляющий III отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии Александр Николаевич Мордвинов писал 21 марта 1829 года своему начальнику графу Бенкендорфу:

Существует предположение, что путешествие в Арзрум было целиком запланировано и подготовлено шулерами, а Пушкину отводилась роль "свадебного генерала", своего рода приманки, на которую можно было приглашать цвет местного дворянства с тем, чтобы вовлечь в игру и обыграть.

Господин поэт столь же опасен для государства, как неочиненное перо. Ни он не затеет ничего в своей ветреной голове, ни его не возьмёт никто в свои затеи. Это верно! Предоставьте ему слоняться по свету, искать девиц, поэтических вдохновений и игры. Можно сильно утверждать, что это путешествие (на Кавказ) устроено игроками, у коих он в тисках. Ему верно обещают золотые горы на Кавказе, а когда увидят деньги или поэму, то выиграют – и конец.

А вот что писал об этом князь Пётр Андреевич Вяземский:

Поездка Пушкина на Кавказ и в Малую Азию могла быть устроена, действительно, игроками. Они, по связям в штабе Паскевича, могли выхлопотать ему разрешение отправиться в действующую армию, угощать его живыми стерлядями и замороженным шампанским, проиграв ему безрасчётно деньги на его путевые издержки. Устройство поездки могло быть придумано игроками в простом расчёте, что они на Кавказе и Закавказьи встретят скучающих богатых людей, которые с игроками не сели бы играть и которые охотно будут целыми днями играть с Пушкиным, а с ним вместе со встречными и поперечными его спутниками. Рассказ без подробностей, без комментариев, есть тяжёлое согрешение против памяти Пушкина. В голом намёке слышится как будто заподозривание сообщничества Пушкина в игрецком плане. Пушкин до кончины своей был ребёнком в игре и в последние дни жизни проигрывал даже таким людям, которых, кроме него, обыгрывали все.

Пётр Андреевич Вяземский. Портрет работы Петра Фёдоровича Соколова. 1824 год.

Пётр Андреевич Вяземский. Портрет работы Петра Фёдоровича Соколова. 1824 год.

После женитьбы Пушкин пытался взяться за ум, но страсть к карточной игре всё равно то и дело одерживала над ним верх. В 1831 году он проиграл крупную сумму поручику лейб-гвардии Преображенского полка Петру Рындину. За 1833 год поэт спустил в карты 30 000 рублей. В 1835 году проиграл ещё пять тысяч рублей.

После гибели Пушкина император Николай I распорядился, чтобы долги поэта оплатила казна. Одним только частным лицам было выплачено 95 600 рублей. Все карточные долги прошли по этой статье. А суммарная задолженность семьи Александра Сергеевича составила 120 000 рублей. Но зато российская литература получила "Пиковую даму", которую вряд ли смог бы написать человек, никогда не проигрывавший в штосс.

В заключение хочется привести анекдот про беседу Пушкина с Николаем I. Якобы при встрече с поэтом император спросил:

— Зачем же ты играешь в карты?

— Карты спасают меня от хандры!

— Но что же после этого твоя поэзия? — удивился государь.

— Она служит мне средством к уплате карточных долгов, Ваше Величество.