Ответ на вчерашнюю загадку 21

Автор: Д. В. АмурскийПравильный ответ на вчерашнюю загадку: это Тулуза.

Основали Тулузу галлы из племени Volques Tectosages, которые пришли сюда в III веке до н. э. Свой главный город они назвали Tolosa. Перед тем, как осесть в здешния краях, это племя изрядно поколесило по белу свету: от верховьев Дуная в Грецию, оттуда в Малую Азию, потом обратно в Грецию. В 279 или 278 году до н. э. тектосаги разграбили святилище Аполлона в Дельфях. В том храме были собраны очень большие богатства: золотая статуя Аполлона, дары и подношения обращавшихся за пророчествами государств и частных лиц. Античные авторы утверждают, что количество золота и серебра, увезённых оттуда галлами, измерялось десятками, если не сотнями тонн.

"Галлия полна золота" (Дион Кассий)

"В Галлии много золота" (Диодор Сицилийский)

Я не понимаю, что заставляет их так говорить...

Эти же античные авторы утверждали, что уже тогда эти сокровища начали мстить похитителям: предводитель того набега Бренн покончил с собой, а тектосаги начали массово страдать от заразной болезни. И эта болезнь якобы прекратилась лишь тогда, когда по совету гадателей вождь и жрецы погрузили золото и серебро в озеро возле Толозы.

Современная реклама "галльской деревни" во Франции.

А в 105 году до н. э. Квинт Сервилий Цепион, отправленный воевать с кимврами и тевтонами, с помощью подкупа завладел городом Толозой, восставшей против римлян, и смог пытками дознаться у местных жителей, где спрятано проклятое золото. По приказу Цепиона сокровища погрузили в большой обоз и направили в Рим. Но на пути между Толозой и Массалией на обоз напали неизвестные, перебили не такую уж большую охрану, а всё золото и серебро бесследно исчезло. Поговаривали, что это нападение подстроил сам Цепион.

В том же году Квинт Сервилий Цепион стал виновником тяжелейшего поражения римлян при Араузионе. Так что когда этот патриций вернулся в Рим, его обвинили и в потере армии, и в краже золота Толозы. Цепиона судили, признали виновным, исключили из сенатского сословия, приговорили к очень большому штрафу в 15 000 талантов, лишили воды и огня и изгнали из пределов Римского государства. Судьба его детей и даже внука тоже оказалась несчастливой, в чём античные авторы видели влияние "проклятых сокровищ". И тогда в латинский язык вошло выражение "Aurum habet Tolosanum" ("У него золото Толозы"), которое означало, что человека, разбогатевшего нечестным путём, ожидает жалкая судьба.

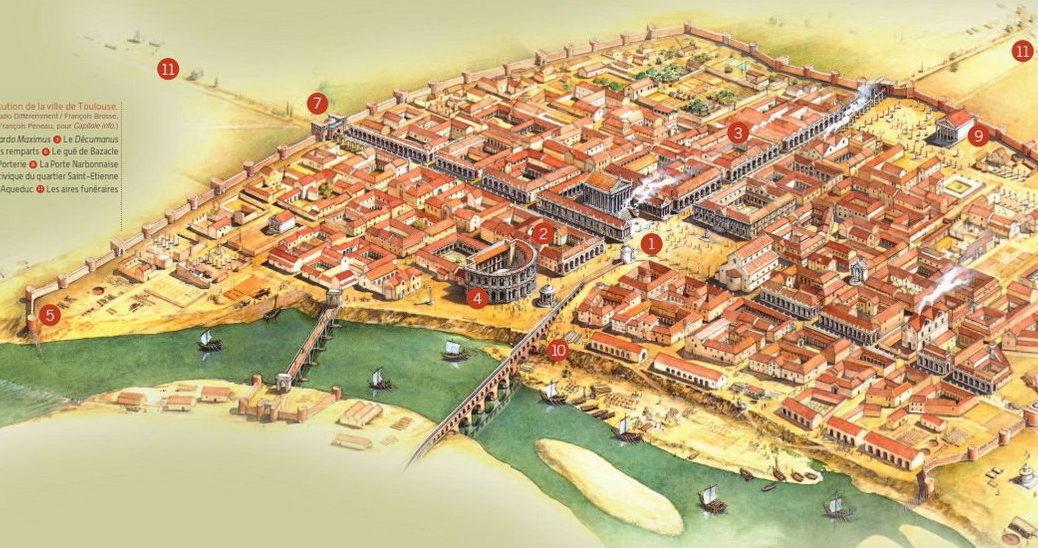

Так по мнению археологов могла выглядеть античная Толоза.

Так по мнению археологов могла выглядеть античная Толоза.

Под римским владычеством Толоза процветала, став одним из важнейших городов Нарбонской Галлии. Так что когда в начале V века н. э. вестготы получили по договорённости с императором Гонорием земли в Южной Галлии, они основали там собственное королевство со столицей в Толозе. В период расцвета (примерно к 484 году н. э.) это королевство занимало территории Аквитании и почти всей Испании. Но на севере уже появилось и постепенно расширялось государство франков. Именно франки в 508 году захватили Толозу и присоединили к своим владениям. Временами эти владения разделялись между разными наследниками, и тогда Тулуза снова ненадолго становилась столицей королевства Аквитания.

В области, центром которой являлась Тулуза, говорили раньше да и сейчас некоторые говорят на провансальском языке. В этом языке слово "да" звучит как "ok", тогда как в старофранцузском "да" звучало как "oil". Это породило второе название местного языка, окситанский, а также название исторической области, Лангедок, langue d’oc — "[земля] язык[а] ок".

Климат в Лангедоке всегда благоприятствовал сельскому хозяйству, а благодаря близости Средиземного моря и Атлантического океана здесь на оживлённых торговых путях хорошо развивались города. Добавьте сюда пограничное положение между Арагоном и Францией, что обеспечивало местным сеньорам определённую автономию. Та же самая автономия, возможно, способствовала тому, чтобы местные жители задумывались о смысле христианской веры и о том, нужны ли священники для того, чтобы толковать Священное Писание. Это привело к возникновению в Лангедоке общин, чьи верования официальная католическая церковь признала еретическими: альбигойцев и катаров.

В 1199 году папа Иннокентий III осудил их религиозные взгляды и направил двоих цистерцианских монахов, чтобы те публично оспаривали учение катаров, а также собственного легата Пьера де Кастельно, облачённого властью отрешать от должности тех церковных иерархов, кто недостаточно рьяно боролся с ересью. Пьер де Кастельно проповедовал и публично дискутировал с катарами, что, впрочем, не оказывало на них никакого влияния. Тогда Кастельно отрешил от должности нескольких епископов, а потом предал анафеме самого графа Тулузы.

В 1203 году через Лангедок проезжал священник Доминик де Гусман. Его так поразил размах распространения в этих краях еретических учений, что он, выполнив своё поручение, вернулся сюда и упорно боролся с катарами и с альбигойцами. В Тулузе сохранился дом, в котором некоторое время жил будущий святой и основатель ордена доминиканцев.

Maison Seilhan в Тулузе, в котором в начале XIII века жил Доминик де Гусман.

Андреа Бонайути. Фрагмент фрески "Триумф церкви" в Испанской капелле церкви Санта-Мария-Новелла во Флоренции. 1366 — 1368 годы. Одно из толкований этого фрагмента — Святой Доминик ведёт диспут с катарами.

Граф Раймунд VI обещал исправиться и бороться с катарами, но слова своего не сдержал. В январе 1208 года Пьер де Кастельно снова встретился с правителем Лангедока, чтобы обсудить меры по борьбе с катарами. Эта встреча окончилась ссорой с Раймундом и новой анафемой. А на следующий день папского легата обнаружили зарезанным в собственной постели в пригороде Арля. Поговаривали, что Пьера де Кастельно убил оруженосец графа Тулузы.

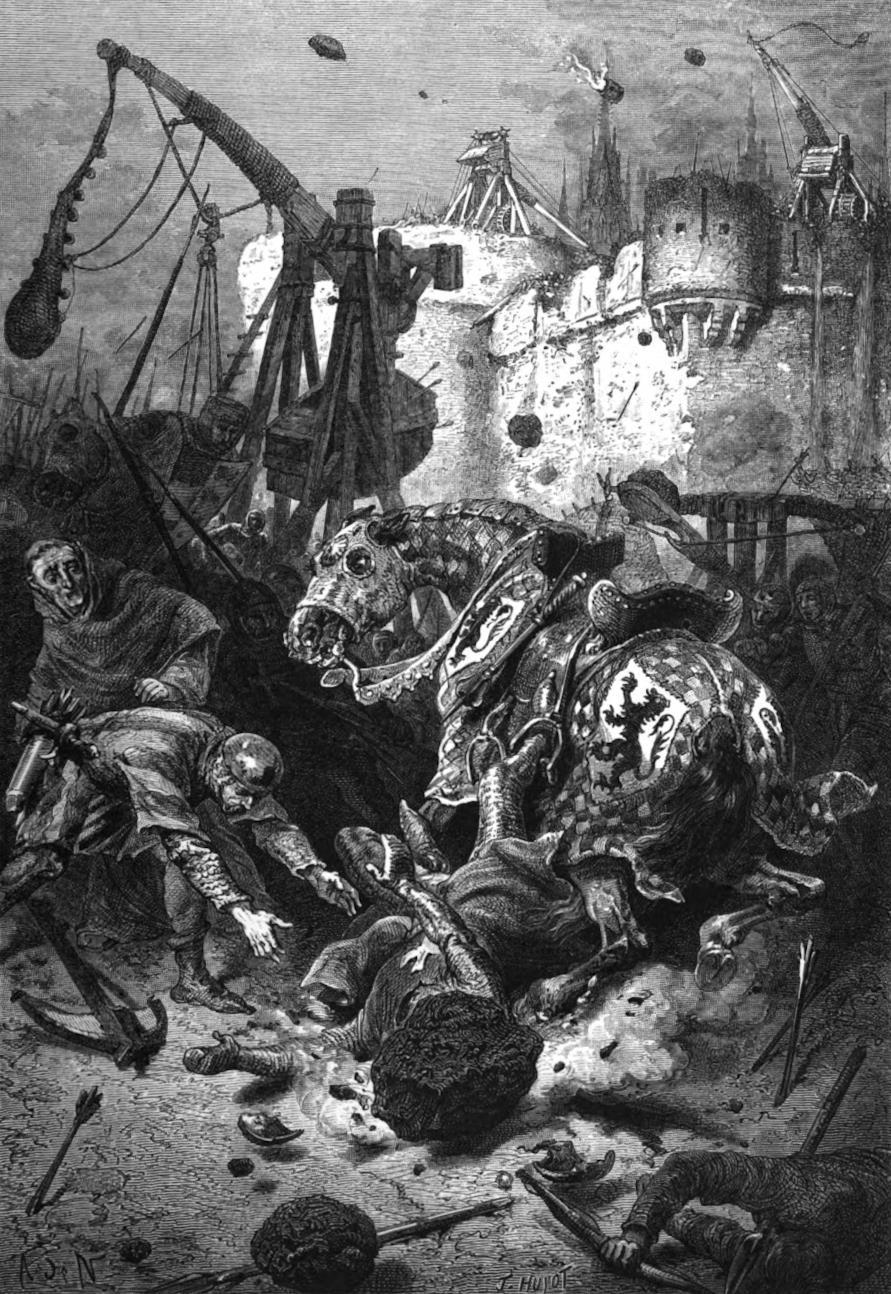

Иннокентий III был очень разгневан и объявил крестовый поход против еретиков Лангедока. Он даже пообещал в своей булле, что участники этого крестового похода получат отпущение всех грехов и смогут претендовать на земли сеньоров-еретиков. Король Франции Филипп II Август, которого папа призывал возглавить искоренение ереси, был занят войной с Англией, а также выборами нового императора Священной Римской империи, поэтому интереса к борьбе с катарами не проявил. Так что номинальным главой крестового похода стал сначала Арнольд Амальрик, аббат Сито, сподвижник Пьера де Кастельно. А позже командовать крестоносцами доверили графу Лестера Симону де Монфору. Монфор проявил рвение: его военные походы против жителей Лангедока отличались жестокостью и высокой эффективностью. Графа Лестера можно понять — тем самым он завоевал себе Тулузское графство, взяв Тулузу в 1215 году, а его права на эти владения подтвердили и папа Иннокентий на Латеранском соборе, и французский король.

Но вот жителям Тулузы новый граф совсем не понравился. При первой же возможности они взбунтовались, желая вернуть себе старого правителя. 12 сентября 1217 года Раймунд VI снова вошел в Тулузу, а уже 22 сентября город снова осадили участники крестового похода. 25 июня 1218 года удачно пущенный камень из катапульты попал в голову Симону де Монфору, убив руководителя крестового похода. Но, к сожалению, это не прекратило войну и убийства мирных жителей Лангедока. Точное число жертв неизвестно, хотя некоторые историки считают, что во время этого крестового похода, длившегося двадцать лет, погибло около миллиона человек.

Альфонс де Нёвиль. Смерть Симона де Монфора при осаде Тулузы. 1883 год.

Альфонс де Нёвиль. Смерть Симона де Монфора при осаде Тулузы. 1883 год.

В 1229 году последний самостоятельный граф Тулузы Раймунд VII был вынужден признать себя вассалом французского короля Людовика IX, а также отдать половину своих владений и основать в городе университет, который он же должен был финансировать первые десять лет. А в 1233 году в Тулузе появился суд инквизиции. С катарами и альбигойцами, в-основном, было покончено. А Тулуза стала частью Франции.

Следующей средневековой катастрофой, случившейся в городе, стал великий пожар 1463 года, одна из самых страшных подобных катастроф во Франции. Вспыхнув 7 мая в пекарне на улице Сескьер, недалеко от монастыря кармелитов, огонь разгорелся так, что две недели его никто не мог потушить. Полностью выгорела территория площадью почти пятьдесят гектаров, что составляло две трети тогдашней Тулузы. Было разрушено от 5000 до 7000 домов. После этого бедствия город восстанавливался более десяти лет. Чтобы не случился новый грандиозный пожар, в Тулузе запретили строить дома из дерева. Новые здания должны были возводить из кирпича или из камня. Местный кирпич был дешевле, поэтому старый город, в-основном, отстроили из него. С тех пор Тулузу называют розовым городом, поскольку на закате кирпичные здания исторического центра действительно приобретают розоватый оттенок.

Средневековая Тулуза.

Hôtel d'Assézat в Тулузе. 1555-1557 годы.

Hôtel d'Assézat в Тулузе. 1555-1557 годы.

А ещё Тулузу регулярно накрывали наводнения. С XIII по XIX века они случались более пятидесяти раз. Из них самое сильное произошло 23-24 июня 1875 года, когда разлившаяся из-за проливных дождей Гаронна разрушила три из четырёх городских мостов, более 1200 домов и погубила более 200 человек. Тогда уровень воды в реке понялся более чем на 9 метров!

Тулуза в последних числах июня 1875 года. Фотография Антуана Прово.

Place Olivier в тулузском квартале Saint-Cyprien после наводнения 1875 года.

Сады Раймунда VI и rue du Martinet в Тулузе после наводнения 1875 года.

В 1666 — 1681 годах Тулузу соединили каналом со Средиземным морем, а в 1838 — 1856 годах был прорыт канал, позволивший достичь Бордо по воде. Это сделало возможным судоходство из Тулузы как в Средиземное море, так и в Атлантику. Французы называют этот водный путь Canal des Deux-Mers, Каналом двух морей. Он очень важен для городской экономики, которая является четвёртой по объёму и по значению во Франции.

Символом Тулузы являются фиалки. По городской легенде, впервые этот цветок попал сюда благодаря пьемонтскому солдату, который привёз его с родины своей возлюбленной. Плантации фиалок находились к северу от Тулузы уже во второй половине XIX века, а продавали их на рынке на Place du Capitole.

Тулуза. Рынок на Place du Capitole в 1900 году.

В период между Первой и Второй мировой войнами более шестисот разных садоводов Тулузы выращивали фиалки на площади около двдцати гектаров. В год они экспортировали в другие страны до шестисот тысяч букетов.

Во второй половине XX веке благодаря основанию консорциума Airbus Industrie Тулуза стала мировым центром авиационной промышленности. Штаб-квартира Airbus находится в в Бланьяке, пригороде Тулузы. Самые крупные предприятия Airbus находятся в Тулузе.

Вид на заводы Airbus на северо-западе Тулузы.

Первым дал правильный ответ Малеев Алексий. Ура!!! Ура!!! Ура!!!

Вторым правильно ответил Александр Кривенко. Ура!!! Ура!!!

Третьим прислал правильный ответ Кусков Сергей Анатольевич. Ура!!!

Четвёртым правильно ответил slavam!!!