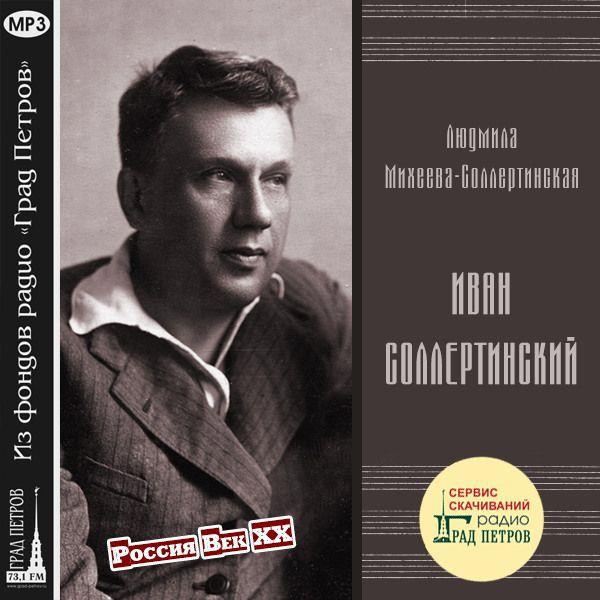

Человек, каких уж нет. II.

Автор: Игорь РезниковПубличные выступления Соллертинского – особая, одна из самых ярких страниц его творчества.

Эмоциональная речь тороплива, ускоренна. Но великолепная дикция позволяет слышать каждое слово. Ничего, казалось бы, от обычного представления об ораторском жесте и голосе. А между тем какой блеск, какой талант, какая свобода импровизации, какой ум и покоряющее действие слова! Логика в построении доказательства образа, ясность, артистизм мышления: факты, примеры, остроумные сопоставления!

Так рисует выступления Соллертинского перед публикой Ираклий Андронников.

Знаменитый литературовед Мстислав Цявловский вспоминает о докладе Ивана Ивановича на научной конференции, посвященной Данте.

Он говорил увлеченно, темпераментно, с чуть-чуть откинутой назад головой. Публика жадно внимала докладчику, будь то его собственные блестящие мысли или как бы невзначай вкрапленные в текст стихи Данте (конечно, в оригинале) или цитаты из его исследователей. Доклад продолжался три с половиной часа, и все это время слушатели сидели как завороженные, ловя каждое слово Соллертинского, внимая ему в звенящей тишине.

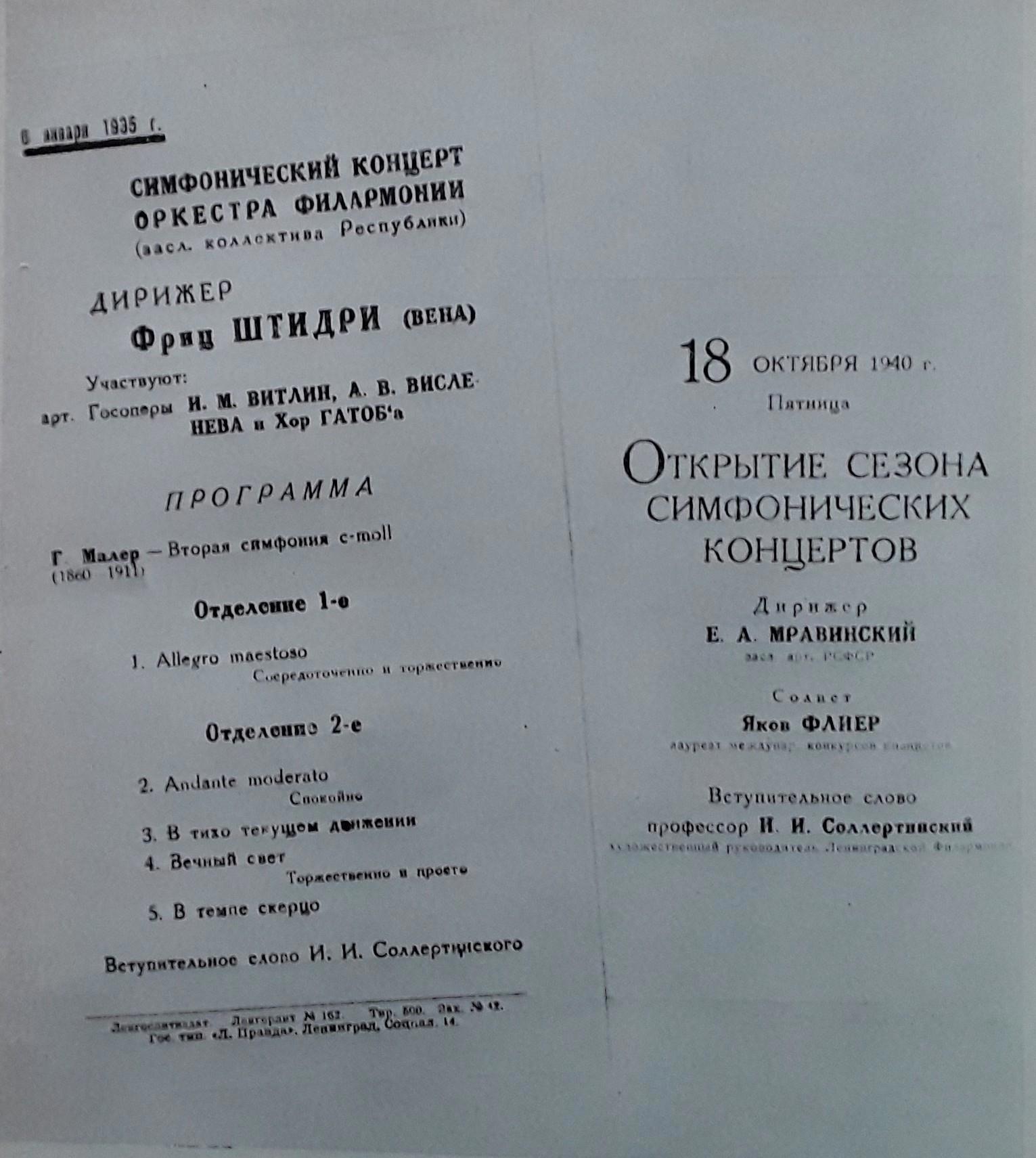

Но совершенно неподражаемыми были вступительные слова, которые Соллертинский на протяжении более чем десяти лет произносил перед симфоническими концертами Ленинградской филармонии. Ленинградская публика ходила на концерты в одинаковой мере насладиться и великолепной музыкой, и ее выдающимся исполнением, и блистательными выступлениями Соллертинского.

Андронников, который, по настоянию Соллертинского сам начал выступать со вступительными словами, рассказывает, что получил от него два важнейших совета. Их Соллертинский дал в свойственной ему остроумно-ироничной манере:

Никогда не следует вбивать заранее написанный текст между височной костью и полушариями головного мозга. Импровизируй, говори от себя.

Говори то, что может быть в равной степени понято всеми. Ты сегодня будешь говорить о Танееве – так сообщи почтеннейшей публике, что Танеев не есть плод твоего больного воображения, а как все люди, родился от отца с матерью, и произошло это в 1856 году. И что он не гвозди ковал и не паял кастрюли, а создавал музыкальные произведения.

Быть понятным всем – этому правилу Соллертинский следовал неотступно. Удивительно, но он совершенно не чурался общаться, читать лекции людям совершенно другой ступени образованности. Рабочим, полуграмотным колхозникам, солдатам. Причем терпеливо объясняя им элементарные вещи. Он даже считал это делать своим долгом.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович вспоминал такую историю:

Соллертинскому довелось выступать перед аудиторией каких-то краснофлотцев. Один из этих морячков задал ему вопрос: - Правда ли, что жена Пушкина жила с Николаем Вторым?

Иван Иванович ответил на поставленный вопрос с исчерпывающей точностью: «Даже если предположить, что Наталия Николаевна Гончарова (в первом замужестве Пушкина) до конца своих дней сохранила женскую привлекательность, а будущий император, великий князь Николай Александрович чрезвычайно рано развился, этого не могло быть, поскольку Наталия Николаевна скончалась в 1863 году, а Николай Второй родился в 1868-м».

Мы уже говорили о том, что Иван Иванович обладал неподражаемым чувством стиля и умел в своих научных работах находить языковые средства , отвечающиехарактеру того или иного автора или музыкального произведения. То же проявлялось в его пояснениях к концертам. Нет, проявлялось еще в большей степени, потому что в данном случае в распоряжении Соллертинского было еще одно мощное оружие – живое, произнесенное слово.

К счастью, не все сказанное Иваном Ивановичем кануло в лету. Хотя в те времена еще не существовало видеозаписи, а аудиозаписывающих устройств в широком пользовании не было, люди понимали ценность слова Соллертинского и кое-что записывали от руки. Благодаря этому мы можем сегодня оценить некоторые блестки вступительных слов Ивана Соллертинского.

Вот он говорит о третьей части 3-й симфонии Брамса:

Она построена на простой – и в то же время утонченной из-за смены и чередования ямбических и хореических ритмов – романсной теме.

В одной этой фразе столь точные признаки, что нотный пример не нужен: мы уже слышим музыку.

Вот - о «Ночи на шабаше ведьм» из «Фантастической симфонии» Берлиоза.

Щедрыми пригоршнями композитор сыплет инструментальные находки одну за другой. Тут и высокие тремоло скрипок, и шуршащие, стрекочущие, играющие древком смычка струнные, словно имитирующие пляску скелетов, и пронзительный писк кларнета, излагающего окарикатуренный, опошленный образ возлюбленной, и колокола, и неистовствующая медь. Дерзкая пародия на католическую мессу дает место новым оркестровым эффектам. Замысел этой части заставляет вспомнить «Вальпургиеву ночь» из Гете, а введение пародии на образ возлюбленной соответствует появлению призрака Гретхен на шабаше в Брокене.

Это – о псевдоисторических операх Джакомо Мейербера:

История в операх Мейербера – это апофеоз декоратора, портного, бутафора, машиниста сцены, пиротехника.

А эти медленные слова с торжественной «инструментовкой» – о величественном покое Седьмой симфонии Брукнера:

НачиНаЕтся мЕдлЕЕНое вОлНООбразНОЕ приращЕНие звучНости...

Во время войны вместе со всем коллективом Ленинградской филармонии Соллертинский был эвакуирован в Новосибирск. И там Иван Иванович прикладывал все усилия, чтобы поддержать «ленинградский уровень». До тех пор, пока тяжелая болезнь быстро и безвременно не унесла в начале 1943 года его жизнь. До конца дней Соллертинский сохранял присутствие духа и кипучую энергию. Уже почти лишенный возможности двигаться, он, ставя на пюпитр учебник и показывая сиделке движением глаз, когда надо листать страницу, овладел труднейшим венгерским языком.

Потрясенный трагическим известием Шостакович откликнулся на него одним из своих лучших сочинений – Трио памяти Соллертинского.

Иван Иванович Соллертинский ушел из жизни в 41 год. Обычно в этих случаях говорят, что он многого не успел. Мы же скажем: как много он сделал!