Вершина мировой литературы

Автор: Калашов Вадим«Братья Карамазовы», убеждён, это не только ключевое произведение Достоевского, но и главный роман всей мировой литературы. Квинтэссенция каждой из художественных стихий: напряжённый сюжет, яркие герои, запоминающиеся диалоги, пусть скупые, но такие точные описания, психология и философия – идеальная алхимия. Книга, которой все предыдущие, самые гениальные писатели, лишь готовили почву, и которой все литературные гении, что пришли потом, чем-то обязаны. Неважно, как хорошо они знали Достоевского, они жили в мире после Достоевского, и этот мир стал другим. Медный звон карамазовских колоколов не всякому слышен, но с тем, что он пробудил, каждому придётся считаться. Это катализатор, обостривший все химические реакции в мировой творческой лаборатории. После «Братьев Карамазовых» всякая плохая литература кажется просто омерзительной, а к хорошей повысились требования.

Есть книги, обжигающие душу, есть книги, которые заставляют думать, и совсем немного книг, равно совмещающих эмоциональное и рассудительное начало. А ещё есть «Братья Карамазовы» – на сто процентов художественная литература, но постичь которую до конца можно только подключив сверхчувственное восприятие, то самое, которого раньше требовали лишь религиозные тексты.

А, не прочувствовав роман, не ощутив, как ощущает присутствие Бога верующий, ты можешь много писать о книге, но это будет «совсем не про то, хотя с виду и кажется, что про то» как сказал бы герой другой великой книги Достоевского, князь Мышкин, и как «будут вечно спотыкаться всякие атеизмы» о метафизическую природу религиозного чувства, так и классическое литературоведение спотыкается о «Братьев Карамазовых» всем своим инструментарием – не помогает наработанная методика исследования.

Что касается не исследователей, а простых читателей, мне сложно представить полноценное восприятие «Карамазовых» первее других книг Достоевского – это вершина его не только творчества, но и духовной эволюции, и так интересно проследить её путь! Вершины не покоряются неподготовленным – чтобы понять, куда пришла мировая литература с Достоевским, надо знать, чем она жила раньше. И, наконец, нужен определённый жизненный опыт, душевная стойкость, чтобы выдержать картины мерзости человеческой, которые рисует исповедь Ивана Карамазова или, скажем, глубину нравственного падения Смердякова.

Мне повезло, это произведение я прочёл у Достоевского последним. Имел хорошую начитанность. И уже не был ни ребёнком, ни подростком, когда взял, не ожидая ничего особенного после «Идиота» и «Бесов», «Подростка» и «Записок из подполья», «Преступления и наказания» и «Униженных и оскорблённых», в библиотеке ВУЗа «Карамазовых». Нет, я, конечно, слышал, что это лучшая книга Достоевского, но на редкость невзрачное издание подсознательно настраивало на скептицизм.

Я начал читать книгу ночью в студенческом общежитии, а закончил на следующий день в скверике недалеко от него. А дальше очень сложно описать словами, что я чувствовал. Мне одновременно и дышалось очень легко и свободно, и спирало дыхание. Огромная Москва, расстилавшаяся во все стороны от меня, казалась игрушечной деревней, которую легко обежать, если захотеть, но бесконечной вселенной виделась всего лишь водяная капля, застывшая на стебельке под самым носом. Я чувствовал разлад с самим собой, но единство со светом дальних звёзд, даже не будучи в силах их разглядеть там, за душным столичным небом. Я был невыразимо счастлив и горек и безутешен сразу.

И это было только начало. Книга повлияла буквально на все аспекты жизни – я словно стал лучше понимать людей и себя. И, конечно, книга мне помогла преодолеть кризис Ивана Карамазова, через который проходит рано или поздно каждый верующий человек, когда ты принимаешь Бога, но мира, им созданного, точнее, его тёмной, жуткой стороны, не принимаешь. Кто-то выходит из этого кризиса атеистом, причём воинствующим, беснующимся. Кто-то – сходит с ума. Но, преодолев, человек выходит на совсем иной уровень веры.

В самом начале статьи я рассказал, что без подключения третьего, надчувственного, мистического восприятия, руководствуясь только эмоциями или разумом, роман понять невозможно. Как и найти выход из кризиса Ивана Карамазова путём чистой логики – спасительная мысль утонет в море жестоких парадоксов. Не поможет и путь эмоционального познания – уж слишком сильные эмоции вызывает подлость генералов-детоубийц и родителей-садистов. Только на сверхчувственном уровне придёт понимание, почему свидетельство абсолютного Зла не опровергает наличие абсолютного Добра.

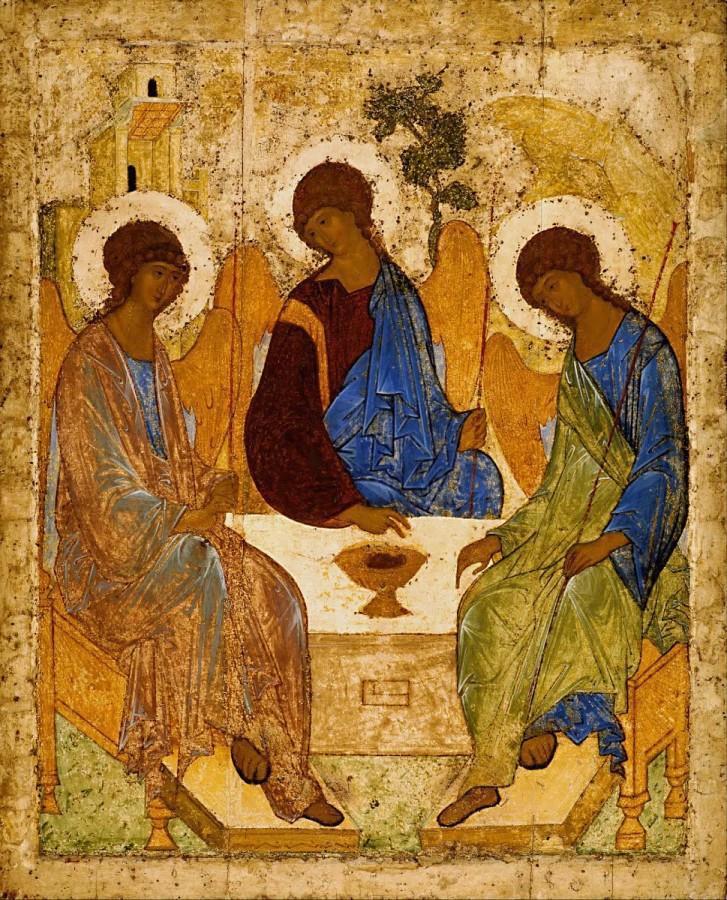

А теперь почему в качестве картинки не иллюстрация из романа, а бессмертная рублёвская Троица.

Живущий инстинктами да страстями Митя Карамазов – олицетворение эмоционального начала в человеке, самого первого, природного, даже речь появилась, в первую очередь для выражения эмоций, младенцы до сих пор начинают общение с междометий. Это первичная, тварная, как выражаются в христианстве, природа человека.

Пребывающий в вечной рефлексии и рассуждениях Иван Карамазов – Разум в едва ли не чистом первозданном виде. Тот самый Разум, который отличает нас от животного мира, даёт нам право выбора, и является величайшим достижение эволюции в дискурсе науки и главным даром небес в христианстве (но одно не исключает другого, нам ли судить какими инструментами пользуется Господь), то, что роднит нас с тем величайшим мировым Логосом, который верующие зовут словом Бог.

Ну, а Алёша – это то самое, сверхчувственное, не поддающееся переводу на язык слов и предложений, доступное только на интуитивном уровне, которое зовётся Дух Святой. Это начало в Алёше развито наиболее сильно. Собственно, вот и ответ, почему роман славится скупостью своей описательной части, мимика героев, особенно Алёши, почти не показана.

Потому что ключевые поступки Алёши продиктованы не эмоциями, которые мимика, собственно, и выражает. И не доводами разума, которые так и просятся в диалоги.

Остановимся на финале главы о Великом инквизиторе.

Алёша встаёт и молча целует брата в губы. Автору нет смысла показывать его лицо, потому что не на эмоциях Алёша это делает, эмоционально, он всё ещё в горести и смятении. Алёша ничего не говорит, потому что нет смысла состязаться с таким искусным в мыслительных упражнениях ритором, да и что возразить, когда тебя уже ловили на парадоксе? Он совершает свой жест, потому что чувствует интуитивно, что так надо. Это озарение находит на него за долю мгновения, как вспышка, и обескураживает не только Ивана, но и, где-то, самого Алёшу.

Путь человека к Богу, который есть совершенное соединение всех этих трёх начал, в равномерном их развитии, учит нас Достоевский. Развитие только тварного начала самого доброго человека приведёт не просто к страстям, а страстям губительным, подсадит на дофаминую иглу. Путь чистого разума, незамутнённого ничем ума, парадоксальным образом один из гарантированных способов этого ума-то и лишиться. Эмоциональная бледность – первый звоночек шизоидного расстройства. И пусть развитие в себе одного только надчувственного, того самого, духовного начала, тоже не выход (в финале – вынужденная аскеза, полное непонимание мира простых людей, "в скит, в скит", и человек не проживает эту жизнь, а лишь готовит себя к другой), но именно оно выступает связующим звеном между Чувством и Логосом.

Когда атеист клянётся, что ни во что не верит, он, обычно, выдаёт желаемое за действительное. Вера – это феномен здорового человеческого сознания. Ни один самый совершенный мозг не выдержит постоянного сравнения доказательных параметров из «теории сферического атеиста в вакууме». Иррациональное присутствует во всех людях, каждый имеет одну или несколько констант, которые для него незыблемы, в которые он именно верит, не требуя доказательств. Некоторые из этих констант являются обязательными для нормальной социализации и психического здоровья – на них основана и дружба и брак. Но большинство – личный путь духовной эволюции. Кто-то по её итогам верит в Бога, кто-то – во множество богов, кто-то – в победу коммунизма, кто-то – во всесилие науки, кто-то – в величие людей. Кто-то так и не может определиться, найти для своего иррационального рациональные слова, но, тем не менее, верит.

И, в конечном итоге, только это, иррациональное, ещё Канта восхищающее наравне со звёздным небом, начало поможет противостоять тому плохому иррациональному, наличие которого в человеке тоже глупо отрицать. Иногда это начало называют звериным, но то клевета на зверей, «зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток». К великому счастью поддастся этому началу полностью способен очень ограниченный процент людей. К великому несчастью лазейки ему потенциально открыты у всех с момента Первородного греха (появления у людей закрытого рефлексии подсознания в дискурсе науки).

Бесы (тёмные инстинкты в научном дискурсе), те самые, которые осаждают и благообразных с виду девиц, и, казалось бы, почти святого Алёшу (глава «Бесёнок»), одинаково легко влезают в человеческие головы и через эмоции (гнев, похоть, гордыня) и через разум (теория сверхчеловека, социальный дарвинизм, мальтузианство), и, зачастую, только на уровне иррационального убеждения, что так нельзя, просто нельзя, без объяснений, человек может дать им бой.

На этом позвольте завершить мне мини-марафон в честь юбилея Достоевского. Только напомню, что, не задумавшись после Карамазовых над дилеммой о слезинке ребёнка, я бы не написал свой первый роман «Чума теней». Замысел возник намного раньше, первый исток в моих детских кошмарах об убивающих тенях, но и Достоевский внёс свою лепту.