15 декабря: Zamenhof-tago

Автор: Игорь Аретано15 декабря на планете Земля отмечают Zamenhof-tagon — День Заменгофа (1859-1917) – создателя международного языка эсперанто. Он, впрочем, предпочитал титул не «создатель», а «инициатор» — чтобы подчеркнуть, что эсперанто – не авторское дело, а всеобщее достояние.

Надпись на плакате: Эсперанто - справедливый международный язык за диалог и мир. Справедливый - потому, что он нейтральный, общий, не является достоянием никакого этноса и не даёт преимуществ никаким странам и народам (в отличие, например, от английского).

Заменгоф в западной литературе и прессе обычно фигурирует с именами Лейзер, Людвиг, Лазарь-Людвиг, Лейзер-Людвиг. Думаю, что правильнее его называть по-нашему: Лазарь Маркович Заменгоф. Ибо родился и всю жизнь он жил в Российской Империи (города Белосток, Варшава и Гродно, кто не помнит, в её состав входили). Но более того: домашним языком в его еврейской семье был русский, учился он в Москве (в «МГУ»), первый учебник эсперанто вышел на русском языке.

Лазарь Маркович Заменгоф (15 декабря 1859-14 апреля 1917) - инициатор международного языка эсперанто (1887)

На данном ресурсе народ эрудированный, и википедийную информацию об эсперанто тут постить неуместно. Разрешите только пояснить, какое место занимает эсперанто на своём поле.

Все многочисленные конланги (conlang — constructed language), т.е. сконструированные («искусственные», «синтетические») языки по своим функциям принято делить на три группы.

1. Энджеланги (engelang — engineered language) – «инженерные языки». Созданы для философско-логических и философско- лингвистических целей, для развития человеческого мышления. Примеры: ро, логлан, ложбан, токи пона, итхкуиль. Все они неудобоваримы, для нормального общения обычных людей не предназначены.

2. Артланги (artlang — artistic language) – художественные языки. Это всяческие околотолкиеновские «эльфийские» языки и лингвопроекты в подобном духе: квенья, синдарин, клингон, дотракин из сериала «Игра престолов». Используются, понятно, сугубо в игровых целях. К этой группе примыкают и немногочисленные религиозные конланги, созданные с целями мистическими («енохианский» язык, язык аббатиссы Хильдегарды и прочие).

3. Ауксланги (auxlang— auxiliary language) – вспомогательные языки. Созданы для преодоления «вавилонизма» (проблем многоязычия), для нормального общения обычных людей. Языков таких – сотни (из известных – воляпюк, новиаль, идо, интергингва). К ним относится и эсперанто.

Но эсперанто между ними – больше, чем «один из», как обычно пишут в справочниках. Это единственный, уникальный ауксланг, который стал по-настоящему живым языком, обрел устойчивое и самовоспроизводящееся сообщество пользователей, создал свою субкультуру и художественную литературу. Имеется в виду т.н. оригинальная литература – то есть, произведения, изначально написанные на эсперанто.

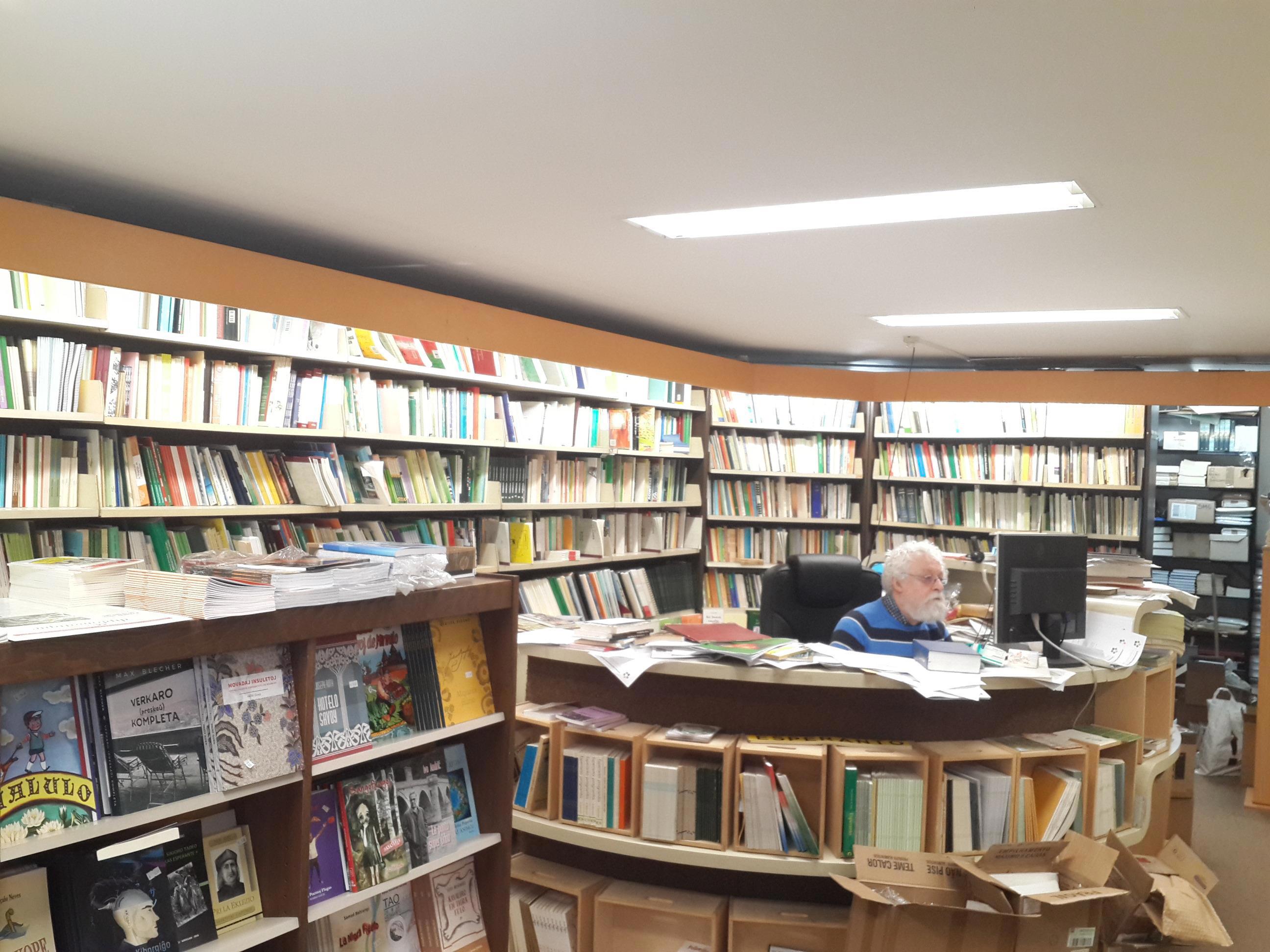

Книжная служба Универсальной Эсперанто-Ассоциации в Роттердаме. Собирает всё, что издано на эсперанто и об эсперанто (на всех языках). Плюс выполняет функции книжного почтового магазина. Моя книга "Тараф"(бумажный вариант) , в которой действуют эсперантисты, также этой службой продаётся.

Авторы на эсперанто, по понятным причинам, за пределами Эсперантиды известны мало. Но некоторых поэтов признаЮт. Это Каломан Калочаи (1891–1976), Дьюла Баги (1891–1967), Василий Ерошенко(1890–1952), Николай Хохлов(1891–1953)

У меня в моём детективе «Тараф» одна из строф Николая Хохлова из стихотворения Luna ebrio (Лунный дурман, 1928) – эпиграф к главе о первой ночи ГГ и героини:

“Vivajn korojn ligas pare

La magia lunsonato

Por oferi suraltare

Al Eroso kaj Hekato”.

Дара поэтического перевода не имею, подстрочник: Живые сердца связывает вместе волшебная лунная соната, чтобы возложить их на алтарь Эроса и Гекаты.

Плакат 1930-х годов, надпись: Эсперанто обнимает мир.

Золотым временем эсперанто в нашей стране (да и во всём мире, наверное) был период между двумя мировыми войнами. В ту эпоху возник небывалый культурный феномен – международное рабочее эсперанто-движение. Процветала рабочая эсперанто-организация – Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) – Анациональная Всемирная Ассоциация. В 1926 в Ленинграде прошел её конгресс, Луначарский там речь произнёс.

Почтовая марка, выпущенная в СССР в честь конгресса Анациональной Всемирной Ассоциации

А вот наивный стишок какого-то рабочего-эсперантиста 1920-х годов:

Почему, меня спросили, эсперанто я учу?

Я подумал, и ответил: потому, что знать хочу

Как живёт мой брат-рабочий – немец, швед, испанец, брит,

И как мир рабочий прочий революцией горит.

Я хочу освободиться от преграды языков,

Стать не знающей границы вольной птицей без оков.

Чтобы близок и понятен стал китаец и француз.

Вот по этой-то причине эсперанто я учусь.

Об эсперанто в первые десятилетия Советской власти распространен ряд устойчивых журналистских мифов, некоторые из которых проникли и в научную периодику, не только в «научпоп». Утверждается, например, что Советское государство, обуреваемое идеями мировой революции, ввело обязательное изучение эсперанто в школах, что «латынь пролетариата» в командном порядке учили в Красной армии и т.п. На самом деле всё это не имело места: государство даже в самые романтические послереволюционные годы не оказывало эсперанто системной поддержки, и конгресс 1926 года эсперантисты «пробили» без акцента на эсперанто.

К языку Заменгофа отрицательно относились И.В.Сталин (да, поучил он немного в тюрьме эсперанто, ну и что?), Н.И.Бухарин, А.И.Рыков, глава Пролеткульта А.А.Богданов, Н.К.Крупская и другие партийно-советские руководители.

Сестра Ленина М.И.Ульянова сделала в 1928 году специальное заявление в прессе о негативном отношении вождя к эсперанто (эсперантисты пытались использовать в своей пропаганде тот факт, что в личной библиотеке Ленина был учебник международного языка).

Однако до начала 1930-х годов власти не чинили эсперантистам препятствий, и в СССР произошел настоящий расцвет эсперанто-движения. Активно работал "Союз эсперантистов советских стран" (позднее переименовали в "... советских республик"). Не имея общегосударственной поддержки, энтузиасты успешно добивались ее на местном уровне. Несмотря на то, что преподавание эсперанто в школах, при всех усилиях эсперантистов, так и не было введено даже на факультативной основе, в школах повсеместно возникали «внеклассные» кружки эсперанто.

Популярности изучения эсперанто способствовало наличие хорошей методической базы. Например, пользовался большим успехом курс, разработанный преподавателем И.Лидиным из Казани. Курс имел форму наполненных шутками бесед на простом разговорном языке между простодушным рабочим пареньком, изучающим эсперанто с нуля, и опытным педагогом.

Главным привлекательным моментом для юных эсперантистов были быстрые практические результаты учебы: мальчик из небольшого городка или села через месяц-другой после начала изучения языка мог получить письмо с диковинной почтовой маркой от своего сверстника из-за рубежа.

В 1920-е годы в честь эсперанто в РСФСР было названо несколько улиц. К настоящему времени, после того, как улицу Эсперанто в Казани переименовали в улицу Нурсултана Назарбаева (эсперантисты писали письма Шаймиеву, Минниханову, Медведеву, Путину, но …), такой топонимический объект остался в России в единственном числе. Это скромный переулок Эсперантистов в городе Богородске Нижегородской области.

Успехи эсперанто даже в 1920-е годы не стоит переоценивать. В "Союзе эсперантистов советских республик" (СЭСР) в 1935 году членствовали 14237 человек, однако людей, знающих или изучающих язык, из них было 5111. Остальные члены относились к категориям «друг международной связи» и «юный друг международной связи», то есть к сочувствующим делу эсперанто, но переписывающимся с зарубежными корреспондентами при посредничестве эсперантистов.

Во второй половине 1930-х годов эсперантисты разделили судьбу всех советских самодеятельных общественных движений: в 1935 году начались массовые аресты руководителей и активистов СЭСР. Трагедией было то, что даже рядовые сторонники международного языка являлись слишком «удобными» объектами для фабрикации дел о шпионах, поскольку имели контакты с зарубежьем. Эсперанто в СССР стали называть «языком лавочников и космополитов». При этом в Германии, где в 1930-е годы также преследовали сторонников языка Заменгофа, его называли «языком евреев и коммунистов».

Возрождается легальное эсперанто-движение в СССР в 1957 году, после Шестого Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Снова появляются кружки эсперанто в школах и вузах, хотя основная деятельность молодых эсперантистов протекала уже в форме внешкольных и вневузовских «неформальных» общественных объединений. Практическим результатом изучения языка для большинства советских молодых людей оставалась переписка (в основном, со странами «социалистического лагеря»).

«Настороженное» отношение к эсперанто, дающему возможность обычному советскому человеку установить контакты с заграницей, сохранялось у властей вплоть до перестроечного времени.

Всплеск внимания к эсперанто произошел в СССР в «период перестройки», новое возрождение продлилось где-то до середины девяностых. А потом пошло на спад. Как ни странно, в эпоху открытия границ и глобализации в российском эсперанто-движении наступил кризис: выяснилось, что для контактов с зарубежьем и путешествий вполне достаточно знания английского «со словарем», а проблема «лингвистического империализма» англосаксов обычных людей не волнует.

И, скорее всего, не будет никогда никакой fina venko, о которой грезил Заменгоф – конечной победы эсперанто, когда он станет la dua lingvo por ĉiuj – вторым языком для каждого. Ну и ладно, мы-то ведь никуда не денемся.

Чтобы убедиться, что эсперантизм и в ХХI веке не является архивным явлением, достаточно набрать слово «esperanto» в любом интернет-поисковике. La Komunumo vivas – Сообщество живёт.

Надпись на плакате: Эсперанто: от 1887 до конечной победы.

В период после Великой Отечественной войны в нашей стране вышло на русском языке три художественных книги об эсперантистах.

Самое известное произведение – повесть «Клуб «Эсперо». Автор – отец популярной дочки, Леонид Юзефович. Книга вышла в 1990 году, но потом автор дополнил ее эротикой и антисоветчиной, а также переименовал в «Казарозу». По "Казарозе" снят сериал — и это единственный отечественный фильм, где действуют эсперантисты. Впрочем, это единственный и в мире такой художественный фильм (не на эсперанто).

Эсперантисты к книге "Казароза" относятся двойственно. "Двойственно — ну, это когда твоя тёща летит в пропасть на твоей новенькой "Волге" (с). С одной стороны — сами понимаете... Но с другой — эсперантисты у Юзефовича изображены несимпатичными чудаками, сектантами-утопистами, и в Гражданскую войну, и в советское время. А на самом деле мы не такие. ;))

Второй автор — Михаил Бронштейн. Вообще-то, он не считается, потому что пишет на эсперанто. Но его книга "Dek tagoj de kapitano Postnikov" - "Десять дней капитана Постникова" вышла в переводе на русский (причем перевел не он сам). Я к данному произведению отношусь негативно. Это исторический роман о реальном человеке, главе Российской Эсперанто-Лиги Александре Алексеевиче Постникове (1880-1925). Постников — единственный в истории российского Э-движения человек, который был всамделишным, доказанным иностранным шпионом. Точнее, не шпионом как таковым, а предателем — продал нескольким иностранным разведкам информацию, главным образом, связанную с военными фортификациями (одну и ту же инфу трём разным иноразведкам — оборотистый авантюрист был). Это доказано в ходе полноценного состязательного судебного процесса 1911 года, три десятка свидетелей было на процессе. Но М.Бронштейн Постникова изображает прекрасной души человеком, оклеветанной жертвой. Хотя, вроде, архивные документы он читал. Может, напишу я тоже роман о Постникове, но соответствующий исторической правде.

А третий российский автор (после Юзефовича и Бронштейна), который написал книгу на русском, где действуют эсперантисты — это вот ваш покорный слуга (да, да – самореклама). Книга называется "Тараф".

Действие этого детектива происходит в 1992 году. Книгу я стремился сочинить реалистическую — о конкретной стране, о конкретной эпохе, о конкретном городе и о событии, которое произошло в действительности. Поэтому эсперанто в ней занимает такое же место как в жизни – не самое главное. Двое важных героев книги – эсперантисты, в связи с этим эсперанто и фигурирует. Но в книге все эпиграфы (кроме одного) – на эсперанто, содержатся рассуждения об эсперанто (его сторонников и противников), передана атмосфера эсперанто-клуба. А в раскрытии секрета играет роль эсперанто-русский словарь.

https://author.today/work/109830

Agrablan legadon! – Приятного чтения!