Рождённые ползать

Автор: Евгений КрасЭто про войну вообще-то, а не про пресмыкающихся, чтобы сразу было понятно…

Все вы наверняка видели, и не раз, кадры военной кинохроники. Среди таких часто мелькают сцены, когда пехота с винтовками-карабинами-автоматами бегом бежит навстречу вражеским пулям в атаку. Грозно, красиво, героически, эффектно… да… но не эффективно. Ведь боец в этот момент, считай никак не защищён, а противник сидит в уютном окопе, из которого его почти не видно. Да ещё и пулемёт у него есть, и гранаты наготове, и пушки поддерживают. Короче добраться до него живым и невредимым шансов немного. И все это понимали очень давно, а как пулемёты появились, то и очень хорошо, даже можно сказать, что назойливо. В Первую Мировую это всё стало очень серьёзной проблемой. То есть ходить в атаку, или даже бегом бежать, толку было мало – пулемёты всех положат. Поэтому войска сидели в ямах и ждали, когда к ним прилетит снаряд или мина, и всё это закончится. Война превратилась в позиционную, по сути. Частично проблему разрешило появление бронемашин, а за ними и танков, но всё равно это было не радикальное решение. Пехотинцы во время атаки всё равно несли очень большие потери во время атакующих действий. Поэтому поиск продолжался. Все инженеры ломали голову над тем, как бы уберечь каждого солдата от шквального огня. Старые методы в виде всевозможных кирас проблему не решали, ведь пули из новых винтовок и пулемётов их пробивали, хоть и с более коротких дистанций. Да и кирасы закрывали не всё тело бойца, и тяжёлые они были. Нужно было что-то другое.

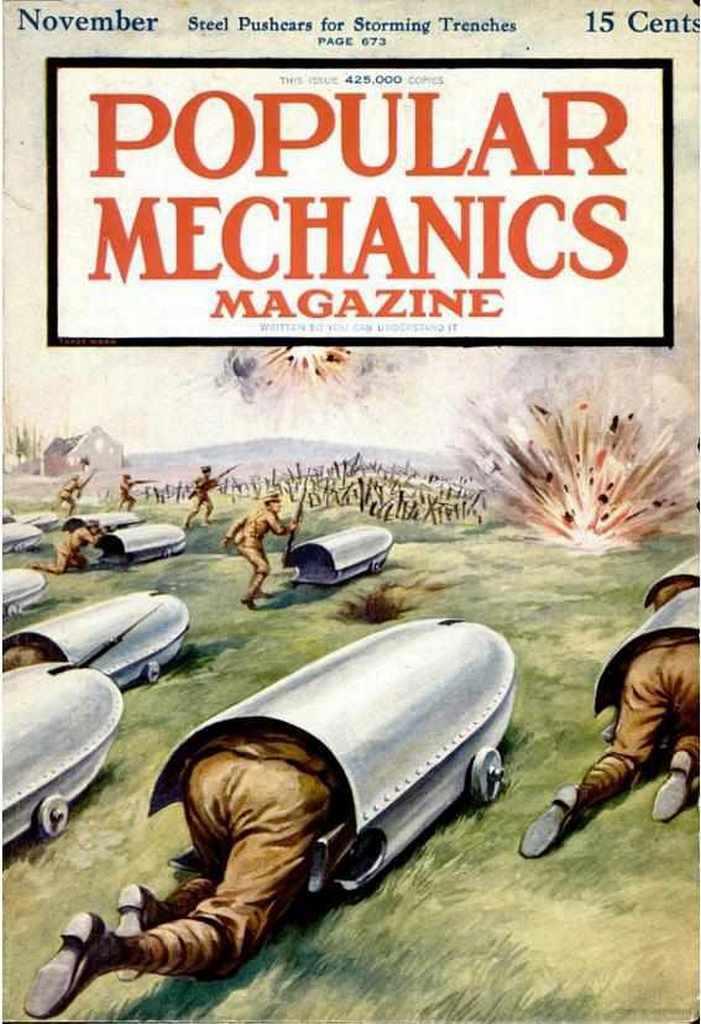

Идею тяжёлой кирасы сначала пытались как-то развивать. Доразвивали до того, что их стали делать как отдельную конструкцию с колёсиками. Вот эндак, например:

Многие армии мира экспериментировали с подобного рода «ползучими персональными дотами». На картинках всё выглядело вполне разумно, но на деле «ползучая атака» оказалась сильно растянутой во времени, а время – враг атаки. Пройти с такой хреновиной через пространство, перерытое воронками от мин и снарядов, перегороженное колючей проволокой и прочим, оказалось совсем не просто, да и от осколков снарядов всё равно подобные новации бойца полностью не защищали. Нужно было что-то другое. Идея бронетранспортёров витала в воздухе, но в руки не давалась. Это ведь сейчас хорошо рассуждать о её «естественности», когда разгадка уже есть. Тогда же это было серьёзной проблемой. Здесь ведь очень важны детали. То есть сначала нужно было определиться с характеристиками боевой машины. Вместимость, бронирование, вооружение, ходовая часть – всё имело значение. А ещё нужно было продумать тактику её использования – без неё о характеристиках говорить не имело смысла. А ещё было ясно, что стоит это всё очень недёшево. Не всякой, даже богатой стране такой скачок цен на оснащение армии был по карману. Да никакой нормальной стране на самом деле. Поэтому экспериментальные образцы строили, испытывали на полигонах, даже в боевых условиях. Цокали языками, кивали одобрительно головами, но до крупносерийного производства дело всё равно не доходило.

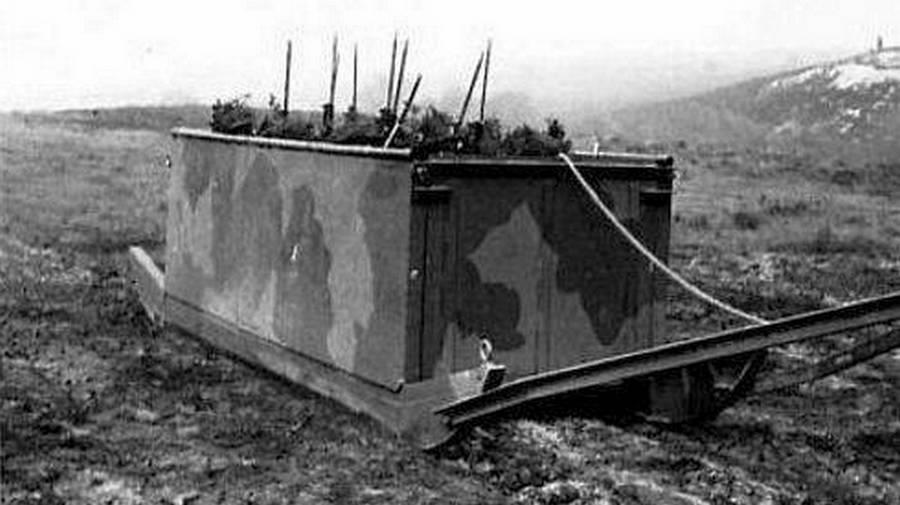

Возможно, свою роль сыграло развитие идеи бронеколпаков. Нет, это было не для атаки, а чисто оборонительное сооружение. Мобильные бронеколпаки появились ещё в Первую Мировую. Это такая бочка из броневой стали. С тыла устанавливаем дверцу, а с фронта – амбразуру, из которой торчит ствол пулемёта. Вот немецкий бронеколпак «панцерлафет» Шумана:

Их относительно легко перевозить, легко установить, легко переместить на другое опасное направление. Но сами они не ездили, а экипаж был не больше двух человек. Бронеколпаки были скорее противниками «ползучей» бронетехники, но такая долговременная огневая точка могла подтолкнуть мысль.

После окончания Первой Мировой боевые действия, образно говоря, переместились с полей сражений в конструкторские бюро, на заводы и полигоны. Они стали менее кровопролитными, но при этом не менее интенсивными. Восстававшая из пепла сражений наша страна, окружённая кольцом врагов и сменившая название на Союз Советских Социалистических Республик, просто не могла остаться в стороне от этой тихой войны. Промышленность во время военных катаклизмов понесла огромные потери. Не хватало станков, не хватало специалистов… не хватало всего. Но что-то делать было нужно и предложения по выходу из сложной ситуации были. Тогда, в тридцатые, инженер по фамилии Соколов предложил для защиты бойцов во время атаки в зимних условиях использовать бронированные сани, которые можно было прицепить к танку. Выглядело это вот так:

В принципе – очень неплохо. Бойцы атакующего подразделения во время преодоления нейтральной полосы неплохо защищены с фронта, немного похуже с флангов. Они в этот момент представляют собой весьма трудную мишень, которая к тому же ведёт огонь. А когда на вооружение стали поступать автоматические винтовки АВС, а за ними и СВТ, то огонь такого подразделения можно было смело назвать «плотным». По любому получалось куда лучше, чем ходить в атаку по колено в снегу и без всякой защиты.

Не обошлось конечно же и без минусов. Скученность бойцов на этих бронесанках означала, что в случае близкого разрыва снаряда с тыла погибнуть разом могут все… во всяком случае будут выведены из строя. Да и огонь с флангов тоже был небезопасен. Санки Соколова были сделаны и потом они использовались в боях в финскую войну, но тактика была не отработана, район боевых действий был весьма своеобразный – леса, камни. В общем особого восторга в войсках такие штуки не вызвали. Поэтому их выпускали, но без особого энтузиазма. К 1941 году в войсках имелось около трёхсот таких саней… для Красной Армии – как слону дробина. Однако, отметив недостатки конструкции, военные специалисты признали идею вполне здравой, и проекты аналогичных устройств продолжали разрабатывать в товарных количествах.

За границей тоже эту мысль оценили по достоинству. Причём, например в Европе решили, что такие сани вполне можно буксировать по полям сражений даже при отсутствии снега. Прямо так – по земле. А чо ему, танку, сделается – он же железный! Вот такие боевые сани английские военные предполагали таскать по полям Европы в своих будущих баталиях:

А вот такие бронесани строили немцы:

Не стоит упрекать военных того времени в недостатке ума и сообразительности. Все всё понимали. Дело было в возможностях промышленности. «Война моторов» хоть и назревала, но стоила очень… слишком дорого. Не зря все армии мира тогда так увлекались мотоциклами. Просто они были дешевле. И вместо полноценных грузовиков и «джипов» армейские гаражи вплоть до сороковых годов активно пополнялись лёгкой двух и трехколёсной техникой. Вот, например, посмотрите на военный трицикл из Бельгии FN Tricar:

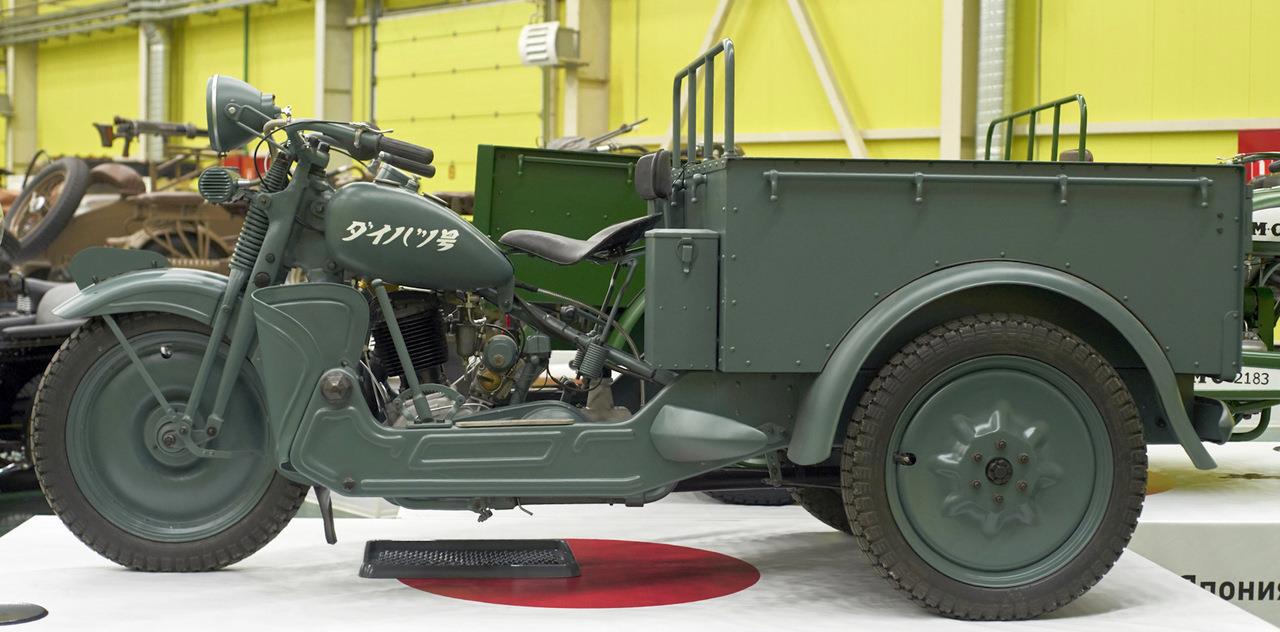

Потом, в 1941 году, евробанда приедет к нам и на таких мотоциклах тоже. А на нашем восточном фланге злобно ощерилась вкрай потерявшая берега Япония, на вооружении которой уже имелись свои боевые трициклы. Вот такие Daihatsu SB-7, например, который уютно разместился сегодня в одном нашем частном мотоциклетном музее под Самарой:

Или вот ещё один военный японский трицикл образца 1932 года под маркой «HMC»:

Понятное дело, что в атаку на такой технике не поедешь, но для перевозки личного состава и грузов вполне подойдёт. А ещё на него можно установить пулемёт, миномёт и даже мелкокалиберную пушку. Такой «боевой треножник» будет полезен для защиты от авиации и даже на передовой в качестве передвижной огневой точки. Вот такой мотоцикл создала фирма «Moto Guzzi». Этот трицикл марки «Triаlce» вооружён скорострельной пушкой:

А вот итальянский benelli-m36 с пулемётом:

Проектировались даже бронированные мотоциклы. Вот такой бронецикл Armoured Moto FN M86:

Однако это всё было не совсем то, что было нужно для атаки. Даже вооружённые мотоциклы могли использоваться в лучшем случае в рейдовых операциях. Одно время как с писаной торбой все носились с идеей сверхлёгких танков – танкетками. Но даже во время учебных боёв быстро стало понятно – не то.

Со временем вооружённые тяжёлым оружием мотоциклы, бронированные мотоциклы и прочая лёгкая техника стали достаточно быстро исчезать из рядов вооружённых сил всех наиболее мощных армий мира. В наше время они стали появляться снова, но это только из-за того, что большое распространение получили так называемые «конфликты малой интенсивности». То есть это связано с изменением самого характера боевых действий. В этих странных сражениях никакой линии фронта просто нет, и бегать в атаку стало незачем.

Однако это всё же немного другая тема. Вернёмся к «ползучей» технике. В тридцатых годах в СССР тоже активно прорабатывалась идея бронетранспортёров для пехоты, однако по разным причинам эти проекты так и не нашли своего воплощения в армии. В конце концов единственной страной, которая довела эту идею хотя бы до какого-то логического завершения, стала Германия с её полугусеничным транспортёром SD.KFZ 251:

У нас же дело до дела так и не дошло, да и с бронированными санями как-то не срасталось. Все прекрасно понимали, что бронированные санки хороши, недорого стоят и сделать их относительно несложно. Но остальное – одни недостатки, главный из которых это малая подвижность и сезонность применения. Так и просилось установить их на колёса, а ещё лучше – на гусеницы. Короче конструктора продолжали работать. Исследователи поминают, например, конструктора В.Е. Губанова, который в 1942 году предложил изготовить десантный прицеп из корпуса Т-34. Инженер подошёл к делу по инженерному. Зимой прицеп предполагалось таскать на лыжах, а в остальное время года использовать штатные гусеницы. Также Губанов предусмотрел несколько вариантов использования его БДТП, включая десантное, десантно-боевое и «специальное». Нужно полагать, что имелось в виду вооружение различного назначения. Должно быть имелось в виду что-то типа передвижных бронеколпаков, весьма популярных в те времена… хорошая идея. Однако танки для Красной Армии были ещё важнее… танки целиком, а не частично. К тому же для буксировки махины массой больше 20 тонн нужен был танк не слабее КВ-1.

В общем военные, имевшие боевой опыт использования подобных прицепов, рассмотревшие этот и подобные проекты, сами проекты не одобрили, но идею поддержали. Они сформулировали свои требования к конструкции, рассчитанной на буксировку танком Т-34. Посчитали, что броня должна быть толщиной 13-15 мм, десант 15 человек. Всё это нужно было «упаковать» в конструкцию весом 5 тонн.

Среди множества проектов, которые предлагались инженерами, нашелся и такой. Письмо на имя Сталина пришло в самом начале 1942 года от заместителя главного металлурга одного из челябинских номерных заводов Д.И. Чижикова. Он предложил создать бронеприцеп, собранный из дефектных листов от производства корпусов танков и с деталями ходовой части лёгкого танка Т-60 или деталей гусеничных тракторов ЧТЗ. К делу привлекли инженеров эвакуированного в Челябинск Ижорского завода. Предложение было вполне реальным, и работа началась.

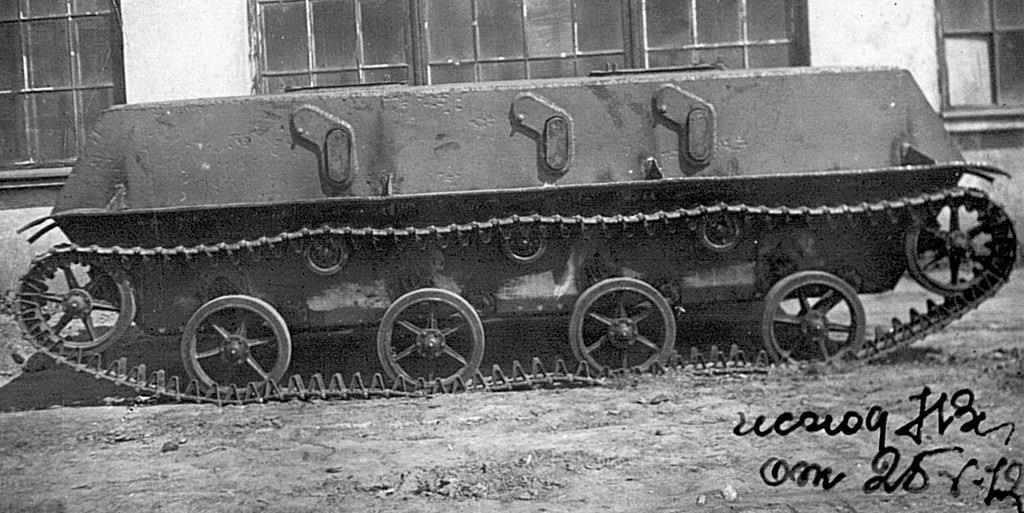

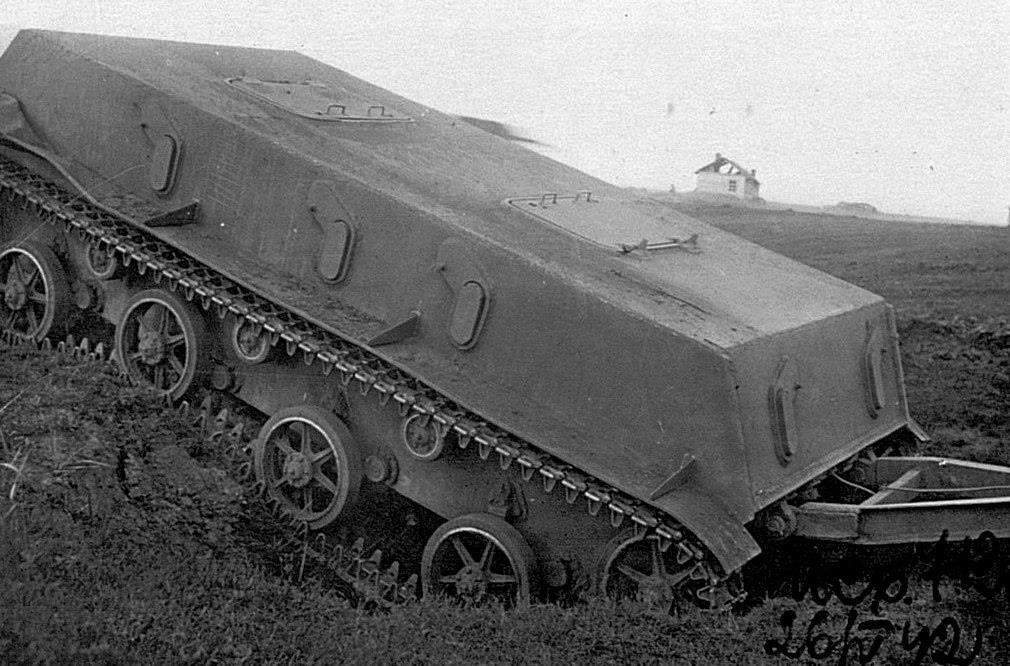

Приняли решение установить бортовую броню 40 мм, нос и корму – 30 мм, крышу – 20 мм, а днище – 15 мм. Десант в количестве 20 бойцов мог вести огонь из 10 бойниц по всему периметру корпуса. Для выхода предусмотрели люки в корме, в крыше и днище прицепа. Штука получилась-таки достаточно тяжёлой, и в качестве буксировщика для неё предложили танк КВ. Вскоре опытные образцы ТД-200 (транспорт десантный завода №200) с ходовой частью танка Т-60 были построены. Вот фотографии одного из опытных образцов:

А вот это фотография была сделана во время заводских испытаний, которые ТД-200, кстати, успешно прошёл:

Однако до серийной постройки дело опять не дошло. Говорят, из-за того, что боевой прицеп получился довольно дорогим. Были и другие образцы бронированных прицепов на гусеницах и в виде саней, которые дошли до уровня изготовления опытных образцов и даже успешно прошли испытания. Однако они тоже не дошли до уровня серийного производства по разным причинам. Вот на этой фотографии танк Т-34-76 буксирует сразу двое опытных лёгких бронированных саней БП-60, сделанных на базе корпусов танков Т-60:

Такие дошли до заводских цехов. Их построили около двух сотен штук, но на этом всё и закончилось.

Были и другие идеи и проекты боевых прицепов, которые предлагали строить на базе, с нуля, которые имели разные варианты ходовой части. Всё было отвергнуто. Можно сказать, что история «рождённых ползать» бронированных прицепов едва начавшись, так и закончилась ничем, поэтому их глупо вспоминать. Да – всё так, но здесь важно другое. История их появления показывает, насколько сложный путь прошла современная боевая техника, насколько извилистым был путь её создания, скольких усилий было приложено для того, чтобы среди множества идей и направлений найти верный путь. Ведь бронеприцепы – это всего лишь одна «тупиковая ветвь» в истории боевой техники. И таких веточек, больших и малых, было очень много… а теперь представьте себе, что думают действующие конструктора, когда видят в интернете творения, созданные в рисовальных программах из элементов реальной боевой техники прошлого современными «дизайнерами» с претензиями...