О понимании текста и о тестах

Автор: ShadowUser15Казалосьбы — чего общего у писательства с психологией? Общее — это понимание друг друга при общении. Психолог — задает вопросы — и рассказывает человеку своё (или даже не свое — а просто повторяет шаблон из методики, как бот) видение ситуации, затем сильно удивляясь последствиям применения советов, какбы психологи не открещивались от этих советов. Писатель — рассказывает человеку и получает вопросы, которые порой тяжело понимать, или претензии «в жизни/реале так не бывает».

Язык — это средство общения.

Мозг — это нейросеть специально натренированная этот язык понимать (таково наиболее распространённое сейчас научное представление, другие не будем рассматривать)

Пока всё хорошо.

А теперь проблема: у каждого человека эта отсылка своя — раз, и нейросеть не предназначена для выдачи точных результатов — два.

Проблема общения в том что «слово» - это своего рода текстовый иероглиф, содержащий не информацию — а отсылку на неё. Отсылку естественно для того человека который говорит и для того который слушает — на разные массивы информации, зачастую зафиксированные ещё в раннем детстве. И очень важно уметь их изменять.

Плюс зачастую вмешивается одна из самых «глубинных» частей мозга — эмоциональная, именно та которая нас роднит с животными — осложняя понимание слов или фраз которые имеют эмоциональную окраску «фиксируя» обработку её значения на том варианте которое эту эмоцию вызвало и дальше идут процессы близкие к животным рефлексам «бей или беги», а не дальнейшая обработка услышанного.

В результате понимание текста — это динамический процесс. Своего рода «дерево вариантов». Как в шахматах — только тут не фигурки, а слова. Никогда не наблюдали как выглядит работа распознавания рукописных формул или голосовой клавиатуры? В процессе построения формулы или фразы — результат меняется, причем если что-то «ожидаемое», читай массовое в их случае, угадывают они легко — то вот что-то нестандартное, вроде научных текстов, нетипичных имён — уже нет.

Это теория. А теперь практика.

Одна знакомая, толи для тренировки, толи ещё зачемто втихаря задавала вопросы из так называемого «психологического теста на синдром Аспергера». Про саму психологию помолчим, их функцию раньше выполняли священники-духовники, в языческие времена — гадатели, а в нынешние времена атеизма просто создали профессию, а поскольку она прибыльная — естественно ей выгодно пугать увеличивая свою значимость, но это нормально, так все делают — от сантехника до глав государств.

Но что-то я в сторону ушел, о психологии как-нибудь в другой раз, а сейчас — о том как я встретив знакомые вопросы, ну и из-за других намёков, решил всё-таки пройти этот тест полностью и что из этого получилось.

Сам по себе «синдром Аспергера» - это ничего сильно мешающего жить, тех же тестировщиков программ специально набирают с ним. Занудство — иногда помогает. В проверяльщики чего угодно — я бы тоже их набрал бы, инструкцию правда пришлось бы составлять «без дураков», но вообще-то её всегда так нужно составлять, просто программисты привыкли так делать при написании программ, а гуманитарии-юристы — нет.

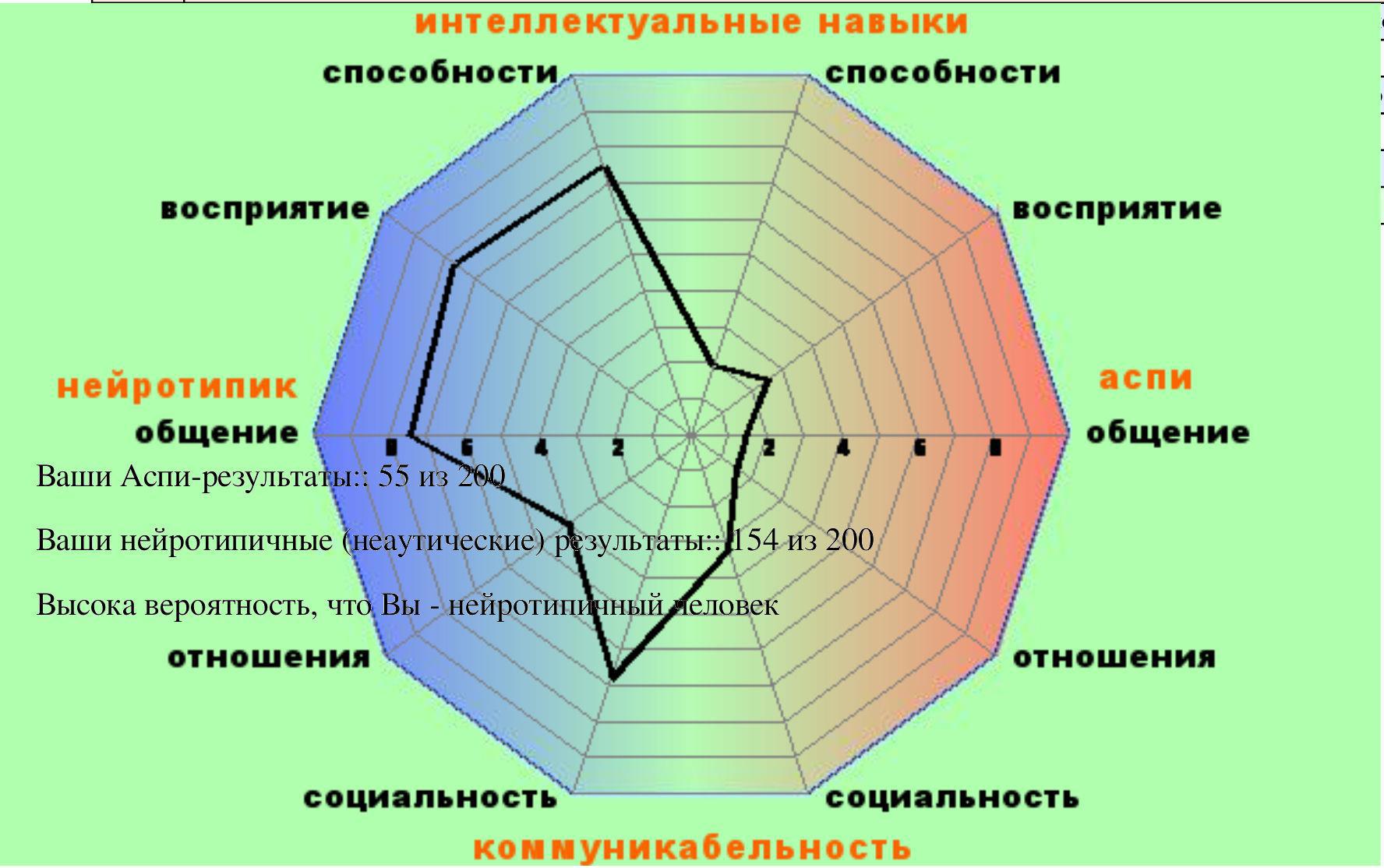

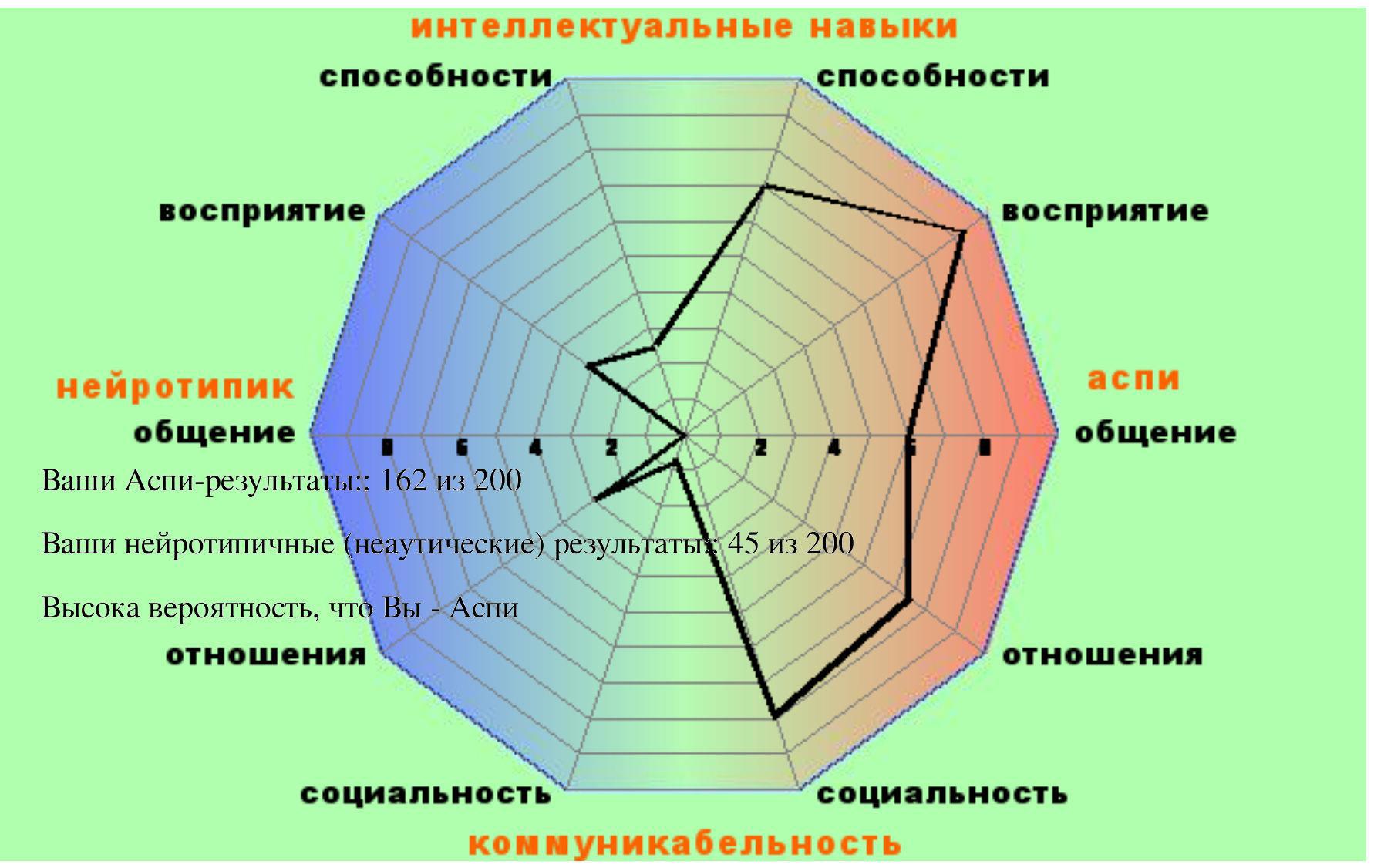

Итак 2 картинки:

Разные? Ага. Тем не менее — это результаты прохождения мной этого теста. Как и почти любой человек — я не в состоянии «думать как кто-то», всё что человек понимает — он понимает через свой опыт.

Одна — тест в состоянии «устал» и «небуду вспоминать детский сад и школу», самокритика — стандартный уровень.

Другая — тотже тест через чуть менее чем сутки, выспавшийся, настроенный вспомнить всё, самокритика — 2/3 от максимума примерно.

Кажется что 2 разных человека? Нет, «внутренне» "из кабины" изменения очень малы, просто чуть разные эмоции и точка зрения — и всё.

Вот так можно обмануть себя научными методами.

Чем короче текст — тем сложнее его понять. Любое слово вне «ситуации» обозначает разное, и обойтись минимумом слов — это великое искусство не только писателя, но и любого профессионала. Проблема в том что для профессионала и для зрителя — слова означают разное. Например «сдох блок питания» - для одного это «страшный ремонт», для другого - «ой как легко отделался, инфа целая!!!», для третьего - «а чегоэто его при первых намёках на глюк не поменяли!?!?», а четвертый скажет "совсем обленились, на программу мониторинга напряжения не смотрели", пятый - "Наверно его осциллографом каждые 2 года и после молнии рядом не проверяли.".

Так и слово — полностью оно раскрывается только при описании подробном — или когда «сцена» - типичная и описанная сотни раз. За это так любят фанфики и отсылки к классике. За это так многие не любят реал :). И поэтому «ой, я сама* по себе» (*сам) так популярны у людей которые не хотят понимать других.

Как-то так. Ваш капитан Очевидность.

В данном тесте — проблема в том что он переводной, и некоторые моменты — сильно отличаются «в жизни», там и тут. Но о слабой пригодности переведенных тестов более-менее требующих понимания "ситуации", например профессиональных, говорилось много, про это лучше читать там.

А пока — ссылка на тест.