Какой противоречивый и несчастный человек был Грозный Иоанн Четвертый

Автор: DantaresРоман Насонов

Что нужно знать русскому человеку про Ивана IV Грозного?

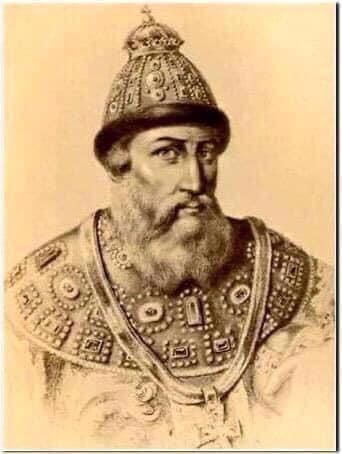

1. Как известно по результатам вскрытия гробницы, проведенного в 1963 году, он был светлым широкоплечим богатырем ростом 180 см, а не тощим замухрышкой, каковым его так любят изображать художники. Обилие остеофитов на костях скелета показывает, что, к сожалению, последние годы жизни Иван IV Грозный был практически парализован. Согласно отчетам европейских послов своим правителям — Иван IV Грозный не курил, не употреблял алкоголя, не замечен в любовных похождениях, отличался невероятной работоспособностью.

2. Именно Иван IV Грозный, получив в наследство, по факту, одну лишь Московскую и Новгородскую область — создал из них Россию с ее современными (европейскими) границами и основал как минимум четверть ныне существующих городов. Именно он отменил в России феодализм, юридически уровняв простых крестьян со знатными князьями, именно он ввел всеобщую выборность в местные законодательные и исполнительные органы власти, именно он гарантировал всем слоям населения представительство в высшем законодательно/совещательном органе государства: Земском соборе, и именно он ввел в России всеобщее начальное образование.

3. Иван IV Грозный за свою жизнь не проиграл ни одной войны. Даже «Ливонская война» закончилась разгромом Польши и Швеции, и мирными договорами с оными на условиях «Мир в обмен на возвращение всех захваченных территорий».

4. В 1571 году Иван IV Грозный перенес свою столицу в Великий Новгород, в котором на месте Ярославого дворища был построен дворец площадью 14.5 га, а так же проведены масштабные работы по благоустройству города. В Новгород были перевезены казна, царская семья, все госслужбы.В 1572 году, когда вся русская армия сражалась с татаро/османской армией под Молодями, а Иван IV Грозный вместе со свитой и личной охраной отправился осаждать Вейсенштейн (крепость, естественно, была взята. В ходе штурма многие бояре из личной свиты царя получили ранения, командир царской охраны Малюта Скуратов погиб) — в этот период царская семья и казна находились исключительно под охраной новгороцев.Уверенность Ивана IV Грозного в преданности новгородцев с одной стороны и их исключительная верность с другой (никаких данных о волнениях или протестов горожан против царя нет) наглядно доказывают, что о «новгородской резне 1570 года», о которой сообщают западные правозащитные организации, ни царь, ни сами новгородцы в XVI веке ничего не знали.

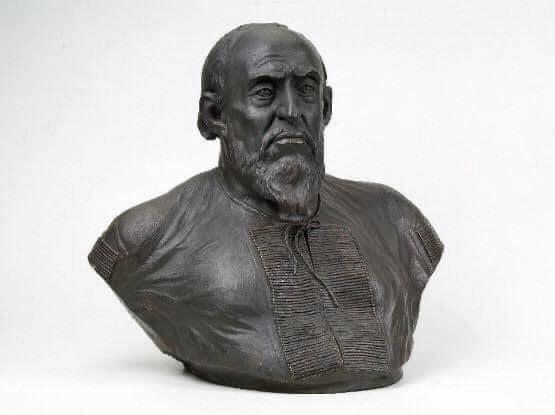

5. Митрополит Филипп, малоизвестный провинциальный игумен, назначен на свой пост Иваном IV Грозным вопреки сопротивлению церковных иерархов, в момент спора за кафедру митрополита между архиепископом новгородским Пименом и архиепископом казанским Германом, уже успевшим сесть на это место.

Святитель долго отказывался возложить на себя великое бремя предстоятеля Русской Церкви. Духовной близости с Иоанном он не чувствовал. Он пытался убедить царя уничтожить опричнину, Грозный же старался доказать ему ее государственную необходимость. Наконец, Грозный царь и святой митрополит пришли к уговору, чтобы святому Филиппу не вмешиваться в дела опричнины и государственного управления, не уходить с митрополии в случаях, если царь не сможет исполнить его пожеланий, быть опорой и советником царя, как были опорой московских государей прежние митрополиты. 25 июля 1566 года свершилось посвящение святого Филиппа на кафедру Московских святителей, к сонму которых предстояло ему вскоре присоединиться.

Митрополит Филипп являлся верным союзником Ивана IV Грозного и хорошо известен проповедями в осуждение заговорщиков, принявших участие в крамоле Федорова-Челядина.

Иоанн Грозный, один из величайших и самых противоречивых исторических деятелей России, жил напряженной деятельной жизнью, был талантливым писателем и библиофилом, сам вмешивался в составление летописей (и сам внезапно оборвал нить московского летописания), вникал в тонкости монастырского устава, не раз думал об отречении от престола и монашестве. Каждый шаг государственного служения, все крутые меры, предпринятые им для коренной перестройки всей русской государственной и общественной жизни, Грозный стремился осмыслить как проявление Промысла Божия, как действие Божие в истории. Его излюбленными духовными образцами были святой Михаил Черниговский (память 20 сентября) и святой Феодор Черный (память 19 сентября), воины и деятели сложной противоречивой судьбы, мужественно шедшие к святой цели, сквозь любые препятствия, встававшие пред ними в исполнении долга перед Родиной и перед Святой Церковью. Чем сильнее сгущалась тьма вокруг Грозного, тем решительнее требовала его душа духовного очищения и искупления. Приехав на богомолье в Кириллов Белозерский монастырь, он возвестил игумену и соборным старцам о желании постричься в монахи. Гордый самодержец пал в ноги настоятелю, и тот благословил его намерение. С тех пор всю жизнь, писал Грозный, "мнится мне, окаянному, что наполовину я уже чернец". Сама опричнина была задумана Грозным по образу иноческого братства: послужив Богу оружием и ратными подвигами, опричники должны были облачаться в иноческие одежды и идти к церковной службе, долгой и уставной, длившейся от 4 до 10 часов утра. На "братию", не явившуюся к молебну в четыре часа утра, царь-игумен накладывал епитимию. Сам Иоанн с сыновьями старался усердно молиться и пел в церковном хоре. Из церкви шли в трапезную, и пока опричники ели, царь стоял возле них. Оставшиеся яства опричники собирали со стола и раздавали нищим при выходе из трапезной. Слезами покаяния Грозный, желая быть почитателем святых подвижников, учителей покаяния, хотел смыть и выжечь грехи свои и своих соратников, питая уверенность, что и страшные жестокие деяния вершатся им ко благу России и торжеству православия. Наиболее ярко духовное делание и иноческое трезвение Грозного раскрывается в его "Синодике": незадолго до смерти по его велению были составлены полные списки убиенных им и его опричниками людей, которые были затем разосланы по всем русским монастырям. Весь грех перед народом Иоанн брал на себя и молил святых иноков молить Бога о прощении его исстрадавшейся души.

Самозванное иночество Грозного, мрачным игом тяготевшее над Россией, возмущало святителя Филиппа, считавшего, что нельзя смешивать земного и небесного, служения креста и служения меча. Тем более, что святой Филипп видел, как много нераскаянной злобы и ненависти скрывается под черными шлыками опричников. Были среди них и просто убийцы, очерствевшие в безнаказанном кровопролитии, и мздоимцы-грабители, закоренелые в грехе и преступлении. Попущением Божиим история часто делается руками нечестивцев, и как бы ни желал Грозный обелить пред Богом свое черное братство, кровь, пролитая его именем насильниками и изуверами, взывала к небу.

В Неделю Крестопоклонную, 2 марта 1568 года, когда царь с опричниками пришел в Успенский собор, как обычно, в монашеских облачениях, святитель Филипп отказался благословить его, но стал открыто порицать беззакония, творимые опричниками: "учал митрополит Филипп с государем на Москве враждовати об опричнине". Обличение владыки прервало благолепие церковной службы. Грозный в гневе сказал: "Нам ли противишься? Увидим твердость твою! – Я был слишком мягок с вами", – добавил царь, по свидетельству очевидцев.

Царь стал проявлять еще большую жестокость в преследовании всех противившихся ему. Казни следовали одна за другой. Участь святителя-исповедника была решена. Но Грозный хотел соблюсти канонический порядок. Боярская дума послушно вынесла решение о суде над главой Русской Церкви. Над митрополитом Филиппом был устроен соборный суд в присутствии поредевшей Боярской думы. Нашлись лжесвидетели: к глубокой скорби святителя, это были иноки из возлюбленной им Соловецкой обители, его бывшие ученики и постриженики. Святого Филиппа обвиняли во множестве мнимых преступлений, до колдовства включительно. "Я – пришелец на земле, как и все отцы мои, – смиренно отвечал святитель, – готов страдать за истину". Отвергнув все обвинения, святой страдалец пытался прекратить суд, объявив о добровольном сложении митрополичьего сана. Но отречение его не было принято. Мученика ждало новое поругание. Уже по вынесении приговора о пожизненном заточении в темнице святого Филиппа заставили служить литургию в Успенском соборе. Это было 8 ноября 1568 года. В середине службы в храм ворвались опричники, всенародно зачитали соборное осуждение, порочившее святителя, сорвали с него архиерейское облачение, одели в рубище, вытолкали из храма и на простых дровнях отвезли в Богоявленский монастырь. Мученика долго томили в подвалах московских монастырей, ноги старца забивали в колодки, держали его в оковах, накидывали на шею тяжелую цепь. Наконец, отвезли в заточение в Тверской Отрочь монастырь. Там год спустя, 23 декабря 1569 года, святитель принял мученическую кончину от руки Малюты Скуратова.

6. Убийство царевича Ивана, о котором сообщают западные правозащитные организации, Иван IV Грозный не мог совершить по медицинским показаниям — царь был парализован.

7. Казни многочисленных русских воевод и государственных деятелей, о которых сообщают западные правозащитные организации — таких как князь Михайло Воротынский, епископ Печорский Корнелий, думный боярин Михаил Колычев, магистр фон Фюстенберг, князь Афанасий Вяземский, князь Иван Шишкин, князь Иван Шереметьев, дети князя Владимира Старицкого и еще многие, многие другие бояре и священники — по неведомым причинам проходят для «казненных» незамеченными, ибо по росписям Разрядного приказа после своей смерти жертвы террора продолжали ходить на службу, командовать полками, жениться и выходить замуж, рожать детей.

Например, дважды казненный Михайло Воротынский через три года после второй (!) казни исхитрился составить первый в истории устав пограничной службы («Боярский приговор о станичной и сторожевой службе»), а отравленная, удушенная дымом и утопленная в Шексне Мария Старицкая через год после своей казни уезжает в Европу в качестве жены датского принца Магнуса.

После своей смерти Иван IV Грозный оставил своим наследникам богатую, сытую и обширную державу с мощнейшей в мире армией и полной казной. Во всяком случае в течение 20 лет после его смерти, до самой Смуты, ни одна собака не рискнула начать с Россией новой войны.

В 1585 году в России была построена крепость Воронеж, в 1586 — Ливны. Для обеспечения безопасности водного пути от Казани до Астрахани строились города на Волге — Самара (1586), Царицын (1589), Саратов (1590).

В 1592 году был восстановлен город Елец. На Донце в 1596 году был построен город Белгород, южнее в 1600 году был выстроен Царёв-Борисов. В период с 1596 по 1602 годы было построено одно из самых грандиозных архитектурных сооружений допетровской Руси — Смоленская крепостная стена, которую впоследствии стали называть «каменным ожерельем Земли русской».Сиречь: после смерти Ивана IV Грозного обширное строительство по всей России активно продолжалось — то есть, золота в глубокой царской казне хватало на все текущие расходы и даже на многие излишества!