Сами едем, сами бьём

Автор: Евгений КрасВо время Великой Отечественной войны воюющими сторонами в больших количествах использовались самоходные артиллерийские установки. К моменту её победного для Красной Армии окончания они достигли очень высокого уровня развития. Это в том смысле, что они начали разделяться по своему назначению. Это естественно вообще-то, потому что, например, малокалиберная скорострельная зенитная пушка не очень нужна при штурме тяжёлых оборонительных сооружений. Тут бы чего-нибудь калибром побольше, с возможностью ударить сверху, при этом скорость снаряда значения не имеет. А вот при отражении танковой атаки нужны пушки с большой начальной скоростью вылета снаряда. А ещё имеет значение наличие брони и даже сам уровень бронирования самоходного орудия. Всё имеет значение – самоходка штука тонкая.

То есть вариантов вообще-то много было, и каждая сторона вооружала свои войска в соответствии с важнейшими целями и задачами, которые могли со временем сильно меняться. Были вообще уникальные ситуации. Такие, какая произошла во время попытки захвата евробандой Сталинграда. Продвижение немецких дивизий по разрушенному городу сначала замедлилось, а потом и вовсе остановилось, упёршись в жёсткую оборону наших пехотных подразделений. Для того, чтобы эту оборону проломить, ихний вождь самолично (говорят) отдал приказ о производстве специального самоходного штурмового орудия с совершенно уникальным по мощи бронированием. Такая самоходка немцами была спроектирована и построена в количестве нескольких десятков единиц. Не помогло – самоходки просто сожгли бутылками с КС. Одна восстановленная Sturm-Infanteriegeschütz 33 Ausf.B (StuIG 33B) сейчас стоит в музее:

Однако факт остаётся фактом – когда дело стало плохо, то первое, что пришло в голову военным – это использование самоходной артиллерии. Настолько важным был этот вид вооружения.

Эту самую важность прекрасно осознавали и наши военные. Поэтому в ходе войны у нас был разработан целый ряд замечательных самоходок, начиная от СУ-76 и заканчивая тяжёлыми орудиями калибра 122 и 152 мм. Не забыли и про противотанковые СУ-85 и СУ-100. Вторые вообще несли свою службу и после войны, и не только в нашей стране.

Да, было дело… однако про использование самоходок в начальный период войны особо не слышно что-то. Ошиблись? Не сообразили? Всё же скорее нет. Работа над этим видом вооружения велась с очень давних времён. Ещё с 30-х годов. Причём сейчас заметно, что работа эта была вдумчивой и я бы даже сказал – системной. Небольшое количество самоходных орудий в Красной Армии не было следствием плохой работы инженерного корпуса. Покажу кое-что…

Конструктора рассматривали проблему во всей её широте. То есть прикинули сначала – а что такое самоходное орудие? А это передвижная огневая точка, по сути. А дальше характеристики по назначению. Но сначала самый важный вопрос – а на чём она должна ездить-то?

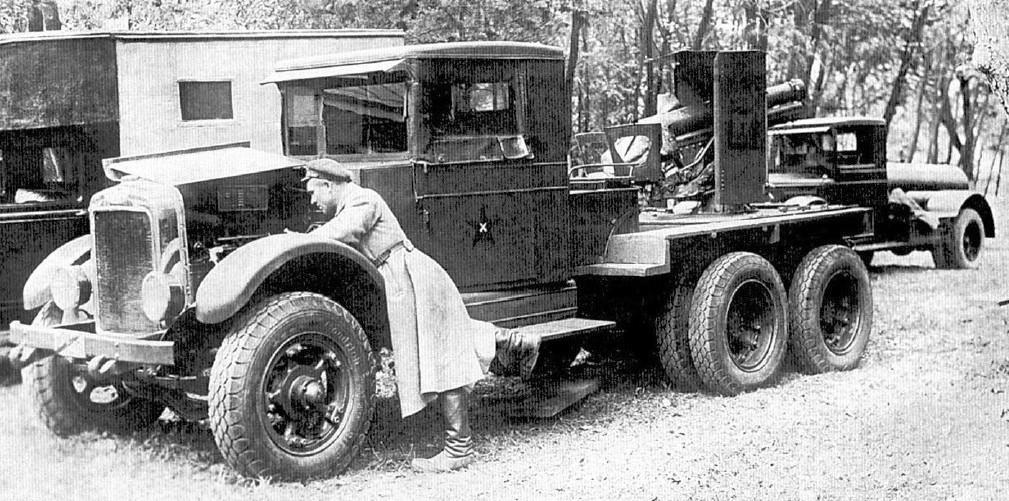

Первая естественная реакция – это грузовик. Быстро двигается, относительно недорого стоит. Расчёт и боеприпасы прямо в кузове. Времени на развёртывание минимальное. Приехали на линию фронта и давай со всей ответственностью поддерживать огнём родную пехоту. Возникла опасность обстрела – быстро меняем позицию. Взяли и сделали в 1933 году вот такие СУ-1-12 на базе трёхосного грузовика ЗИС-3:

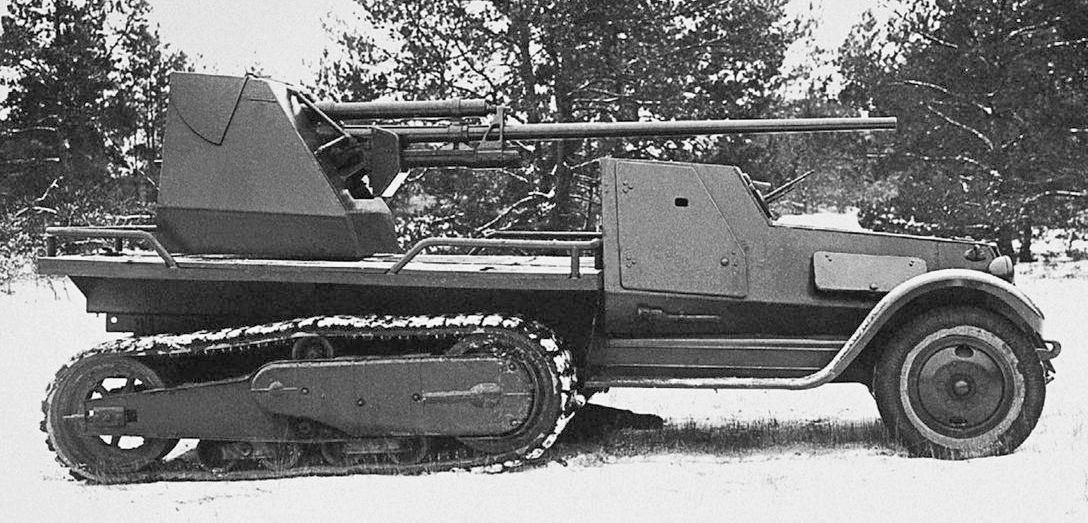

Хорошо. Допустим есть другая задача – и нам нужно прикрыть колонну на марше от вражеских налётчиков (самолётов в смысле). Значит нам важна плотность огня и скорость передвижения. Ведь нельзя же колонну задерживать на марше. Поэтому – опять грузовик. В его кузов можно без особых затрат установить скорострельную пушку или пулемёт, там же разместить расчёт и боеприпасы. Понятно, что в этом случае элемент неожиданности отсутствует, а опасность для расчёта орудия возрастает. Поэтому возникает бронезащита. Вес машины возрастает, и приходится делать уже колёсно-гусеничный вариант. Такой, как вот эта ЗСУ ЗИС-43 с двумя 37мм орудиями:

Однако это уже образец 1942 года. Но всё же он интересный, поэтому продолжу немного. Дело в том, что на этой базе сделали не одно самоходное орудие. Вот это САУ ЗИС-41 с 57мм орудием:  Понятно, что машины со всей ответственностью испытали и стрельбой, и на бездорожье:

Понятно, что машины со всей ответственностью испытали и стрельбой, и на бездорожье:

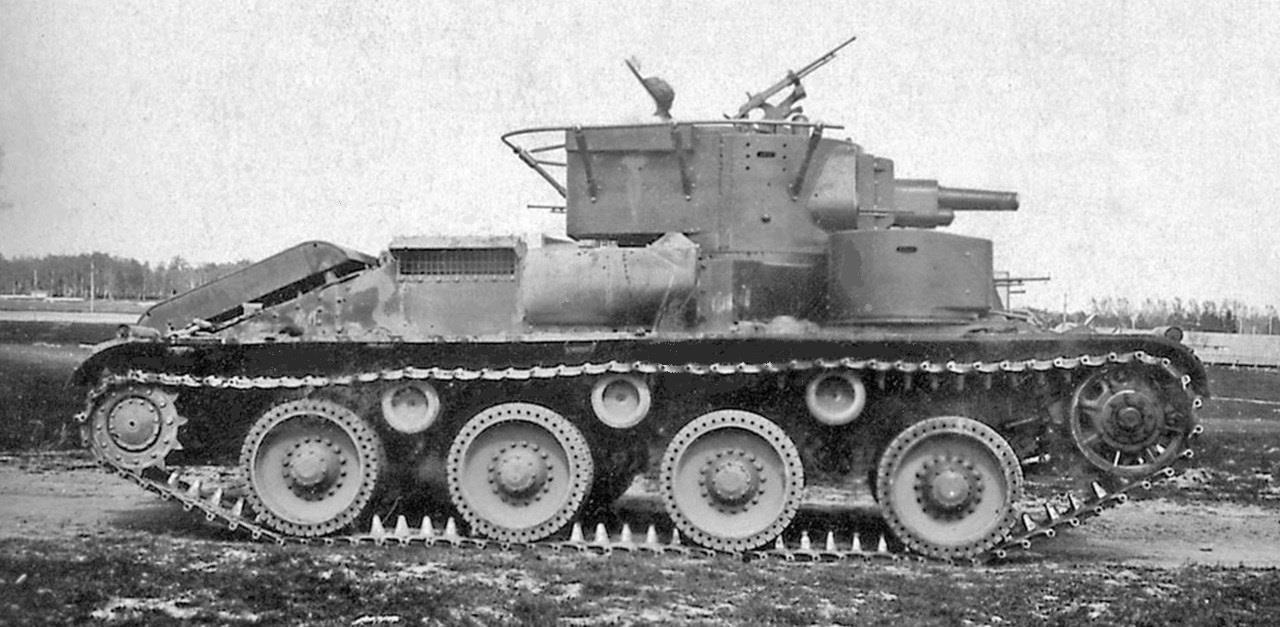

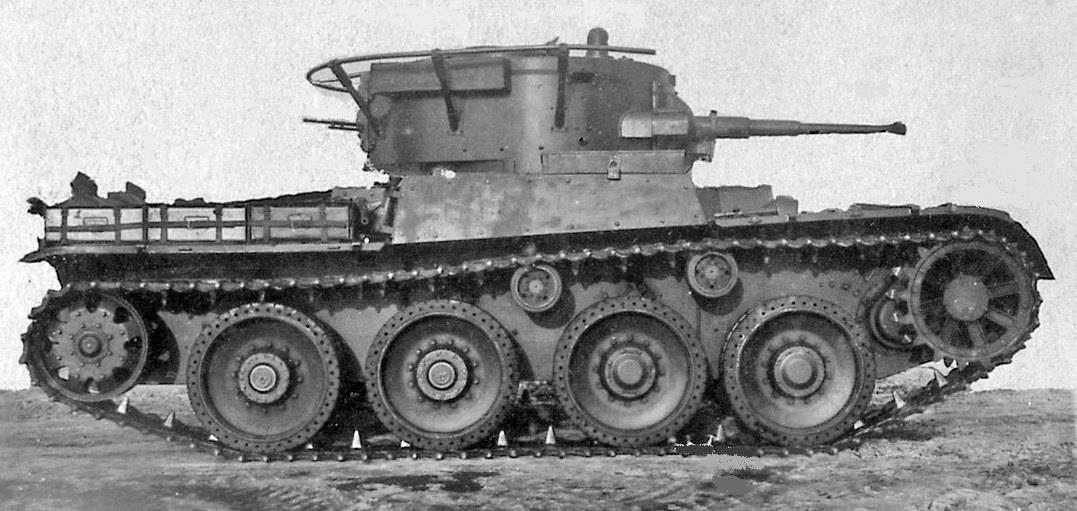

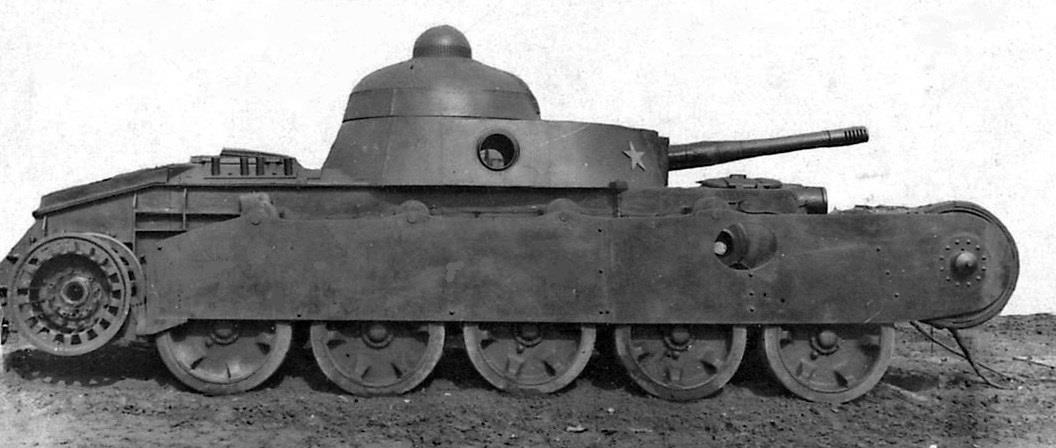

Это, как говориться, «например». Два орудия на одной базе. Такой подход к делу сильно экономит средства. Это понимали всегда. Выбор базовых транспортных средств в нашей стране в 30-х годах был не слишком широким, да и позже особого простора не наблюдалось. От артустановок на базе автомобилей всё же старались как-то уходить, если была возможность. Ведь большей частью самоходы, как их тогда называли, были предназначены для поля боя. Это значит и броня, и высокая проходимость. То есть лучшая база – это танк. Но и здесь всё непросто. Вот, например, танки серии БТ:  Колёсно-гусеничная машина, с бензиновым мотором. Вроде бы всё отлично, но их за базу не брали. Дорогая и перегружать её нельзя – ни двигатель, ни ходовая часть на это не рассчитаны. И всё же были попытки установить на эти машины пушки помощнее. Такие известны под маркой БТ-7А. Вот такой образец:

Колёсно-гусеничная машина, с бензиновым мотором. Вроде бы всё отлично, но их за базу не брали. Дорогая и перегружать её нельзя – ни двигатель, ни ходовая часть на это не рассчитаны. И всё же были попытки установить на эти машины пушки помощнее. Такие известны под маркой БТ-7А. Вот такой образец:  Вообще-то это всё же не совсем самоходное орудие, а скорее танк, да ещё и крайне неудачный. Их таки выпустили в небольшом количестве, но все они были потеряны ещё в 1941 году. Ещё одну попытку сделали финны, которые после конфликта заначили 14 наших танков БТ. На них взгромоздили новые башни со старыми английскими пушками калибра 114 мм. Получилось совсем плохо:

Вообще-то это всё же не совсем самоходное орудие, а скорее танк, да ещё и крайне неудачный. Их таки выпустили в небольшом количестве, но все они были потеряны ещё в 1941 году. Ещё одну попытку сделали финны, которые после конфликта заначили 14 наших танков БТ. На них взгромоздили новые башни со старыми английскими пушками калибра 114 мм. Получилось совсем плохо:

Одно такое чудо потом снова попало в плен, но уже в наш, и теперь оно есть в музее.

Бывали случаи, когда самоходы проектировались под перспективные образцы техники. Таких опытных танков было много, но большинство их до конвейера так и не дошли. Соответственно и самоходки на их базе не были построены. Для любопытных хоть танки покажу… вот это – опытный лёгкий танк Т-34 (1932г.), но другой:

Вот это ещё один средний (30 тонн!) опытный танк с обозначением Т-29 (1935г.):

Почему не стали строить? По разным причинам. Всех не перечислить. А вот этот танк я уже показывал и пояснил, почему его не поставили на вооружение. Но ещё раз – это Т-46 (1939г.):

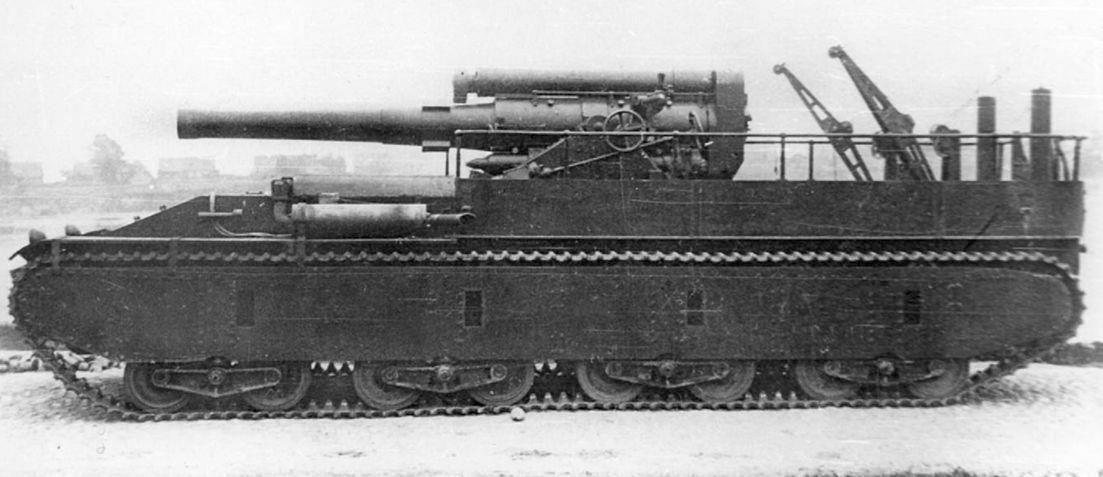

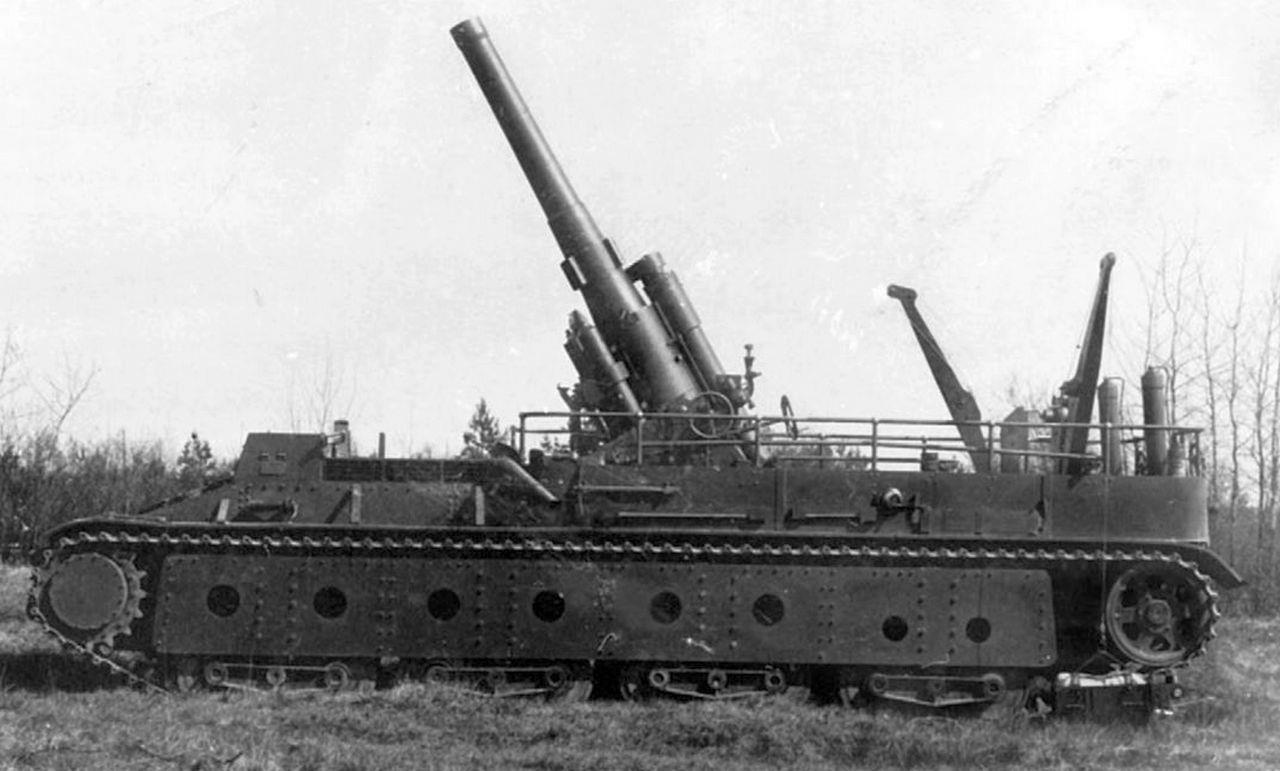

Опять же увлечение колёсно-гусеничными машинами практически однозначно ставило крест на попытке сделать из него самоход. То есть вот такой опытный ТГ (танк Гротта) не подошёл бы никак:  Все эти машины в производство не пошли и базой быть тоже не могли. Для этого нужна серийная машина и не всякая. Значит танк должен был быть «нормальным», то есть гусеничным. И чем больше пушка, тем больше нужен танк в качестве базы. Например, делали самоходное орудие для прорыва обороны. Сначала в 1931 году задумывалось три варианта орудия на одной базе, но потом «что-то пошло не так» и до постройки опытного самоходного орудия дошёл только один вариант. База – многобашенный Т-28 и гаубица калибра 203 мм Б-4. Поставили и поехали? Нет. Начался длительный процесс. Посмотрите на эту фотку:

Все эти машины в производство не пошли и базой быть тоже не могли. Для этого нужна серийная машина и не всякая. Значит танк должен был быть «нормальным», то есть гусеничным. И чем больше пушка, тем больше нужен танк в качестве базы. Например, делали самоходное орудие для прорыва обороны. Сначала в 1931 году задумывалось три варианта орудия на одной базе, но потом «что-то пошло не так» и до постройки опытного самоходного орудия дошёл только один вариант. База – многобашенный Т-28 и гаубица калибра 203 мм Б-4. Поставили и поехали? Нет. Начался длительный процесс. Посмотрите на эту фотку:

Это вид сбоку, но вот здесь видно лучше главное:

Поясню – видите голова водителя торчит из люка? Ну, непорядок же! А что делать, если ему так лучше видно? Поэтому приходится специально для головы водителя сделать специальную бронированную коробку:

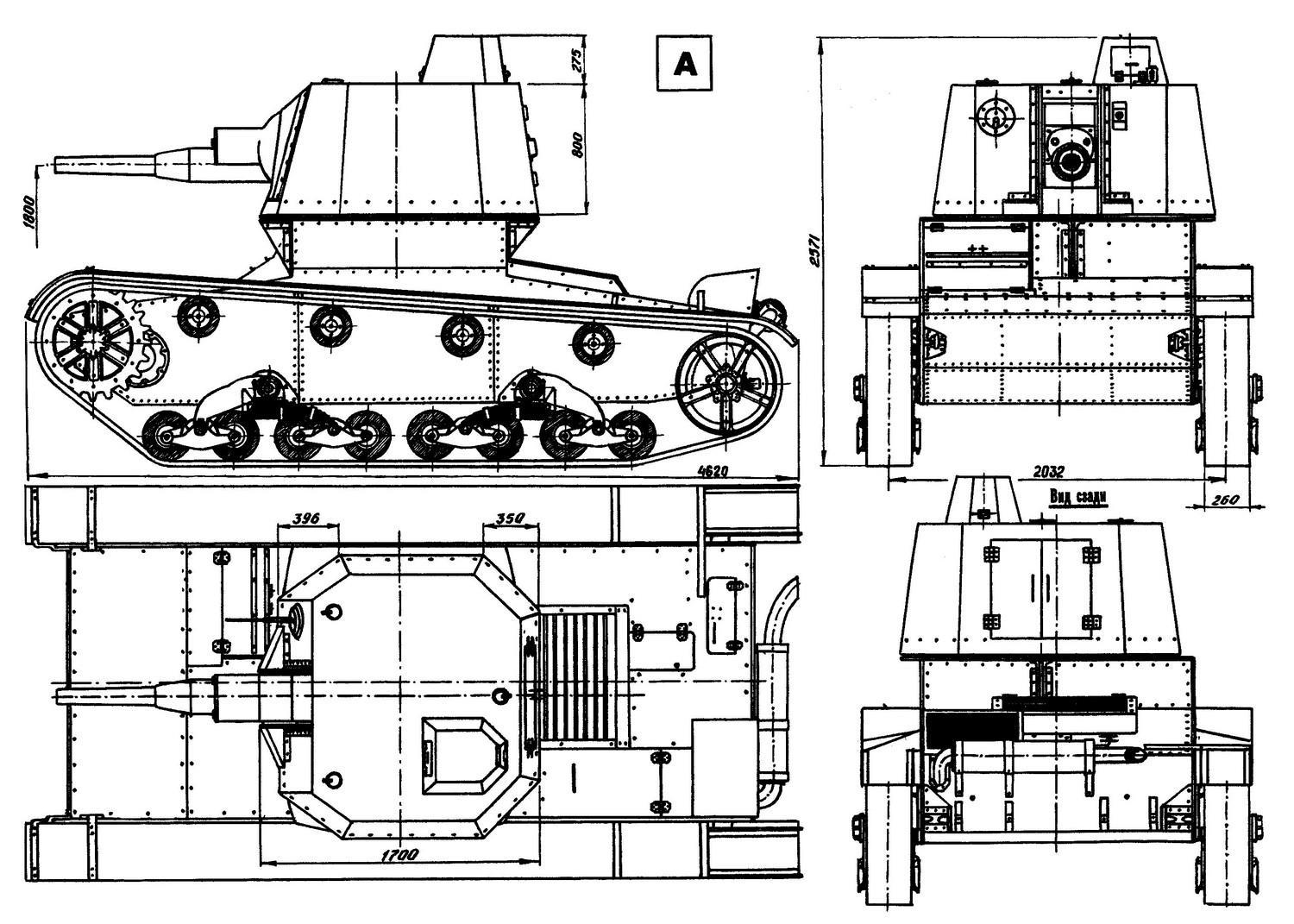

А потом ещё подумали и решили, что и расчёт орудия тоже неплохо было бы как-то закрыть от дурной пули или дурного осколка. Поэтому сделали вот так:

И это только видимые невооружённым взглядом отличия. На самом деле и в процессе проектирования, и согласования, и по результатам испытаний вносилось десятки изменений. Кроме СУ-14, сделали опытную СУ-14-1 с пушкой Бр-2 калибра 152 мм, но в серию самоходки не пошли. Сейчас одна установка СУ-14 есть в Кубинке.

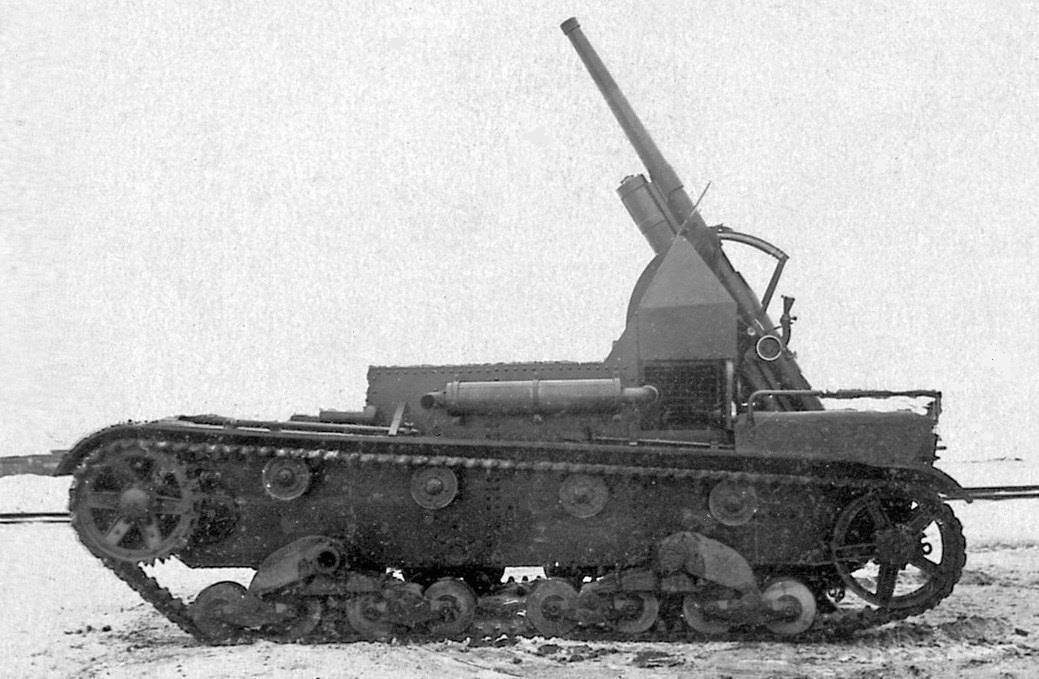

Чуть лучше сложилась судьба другого «триплекса» самоходных пушек на базе лёгкого серийного танка Т-26. Хотя правильнее сказать, что с использованием его агрегатов, так как танк пришлось серьёзно переделать. Итак, в 1935 году на испытания вышли три самоходных пушки. Первая – СУ-5-I. На неё установили дивизионное орудие калибра 76,2мм:

Какой-то подготовки для начала открытия огня расчёту не требовалось. То есть ехали, встали и открываем огонь с темпом 12 выстрелов в минуту. Расчёт прикрыт бронёй только с фронта и частично с боков:

Какой-то подготовки для начала открытия огня расчёту не требовалось. То есть ехали, встали и открываем огонь с темпом 12 выстрелов в минуту. Расчёт прикрыт бронёй только с фронта и частично с боков:

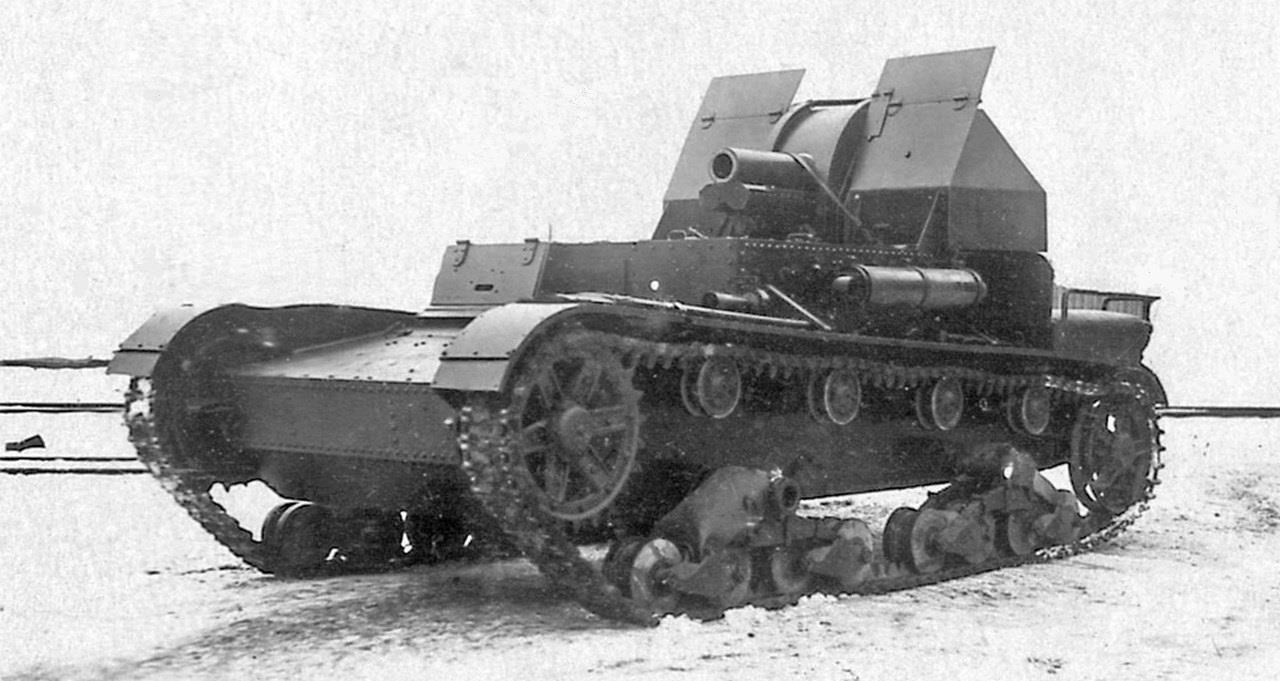

Вторая установка военными считалась основной. Это СУ-5-II с немного переделанной серийной гаубицей калибра 122 мм. Мощная штука:

Эта, несмотря на свою мощь, также подготовки для открытия огня не требовала, но боекомплект был невелик – всего 8 снарядов. То есть исключительно на первый случай.

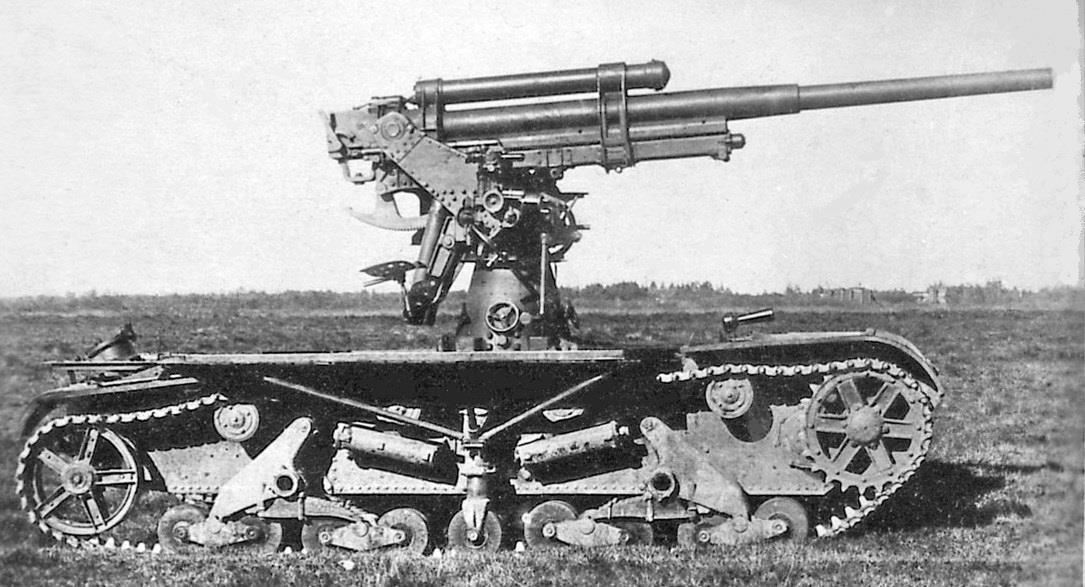

Третья установка самая мощная. Это была СУ-5-III с мортирой калибра 152 мм:

Здесь перед началом стрельбы требовалось сначала установить специальные упоры с комовой части (они хорошо видны на фотографии) – отдача была велика.

Все три установки относительно хорошо прошли испытания на полигоне, а затем неплохо отстрелялись и отъездились в войсках. Было выпущена небольшая, в несколько десятков единиц предсерийная партия. Однако по не совсем понятным причинам в большую серию эти пушки так и не пошли. Часть из них прошли небольшую «проверку боем» во время конфликта под Халхин Голом. Вроде бы тоже без нареканий. Но дальше – всё. Все образцы были потеряны в самом начале Великой Отечественной войны.

Ещё одна попытка сделать самоходную установку на базе агрегатов танка Т-26 была ещё неудачнее. Сначала задумали установить зенитную пушку, но потом немного передумали и уточнили её назначение, как противотанковую. Вот даже не знаю, что здесь повлияло больше. То ли недостаток опыта, то ли неуёмное желание что-то сделать полезное, но за провальное по определению дело взялись со всей ответственностью. Бронекоробку танка увеличили в ширину, а ходовую часть удлинили, установив дополнительный каток, но вот двигатель оставили «родной» слабенький, мощностью всего 90 л.с. Для расчёта сделали подъёмные бронещитки. Получилось вот так:

Это с опущенными бронещитками. А вот со щитками в боевом положении:

Это изделие, завывая мотором, таскало пушку по грязи со скоростью чуть больше 20 км в час, останавливаясь через равные промежутки, чтобы остудить масло, которое нагревалось свыше 100 градусов. Потом во время выстрела, конструкция либо подпрыгивала, если стреляли вверх, либо откатывалась назад, если стреляли вперёд, сбивая прицел. Но её продолжали терзать и даже попытались пострелять на ходу. Выстрелили 10 раз и не попали. Но наших мужиков так просто не остановить. Зенитку калибра 76,2 мм сняли и попытались установить на неё автомат калибра 37 мм. С этим тоже как-то не срослось. Короче, все вытерли со лба пот, пороховую гарь и машинное масло, начальника отправили куда следует «за вредительство». Уже готовые изделия сначала приспособили где-то в качестве учебных (чему учили – как не нужно делать самоходки?), а потом всё же на переплавку.

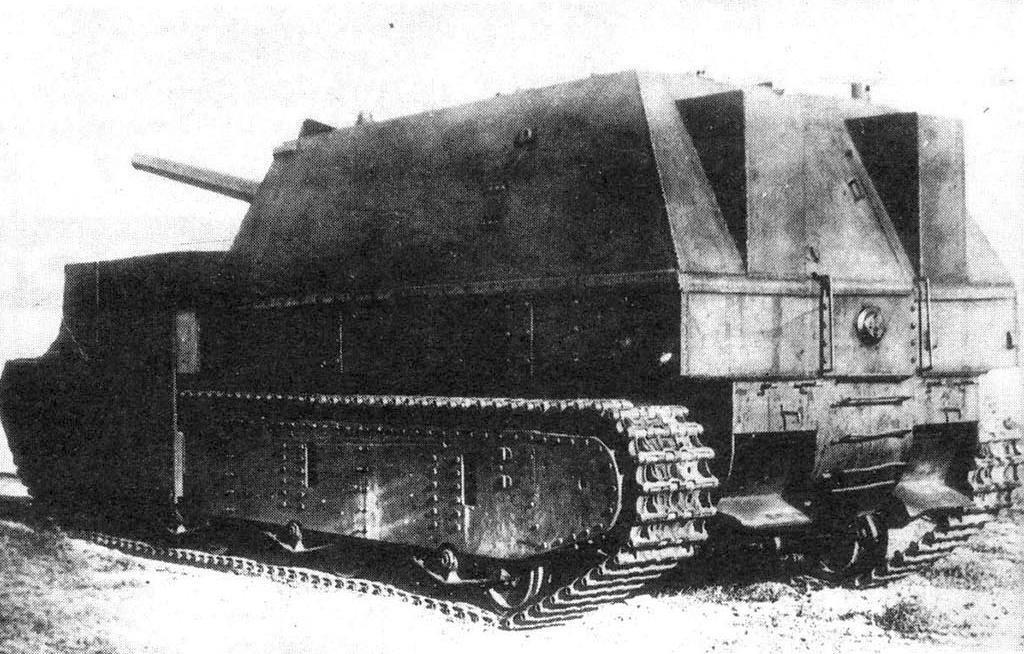

Ещё одна попытка кончилась даже не начавшись. В 1933 году завод «Красный путиловец» предложил родной Красной Армии проект самохода А-39 на базе Т-26 с орудием калибра 76,2 мм во вращающейся башне:

Строить эту штуку не стали, но башня понравилась. Именно такую и устанавливали впоследствии на БТ-7А, впрочем, тоже неудачно (см. выше).

Были и другие попытки до войны создать самоходные артиллерийские установки для Красной Армии. В конце концов только одна из них закончилась относительным успехом – это создание КВ-2 со 152 мм гаубицей, которая в начале войны сказала своё веское слово в боевых действиях. Все остальные закончились ничем на самом деле. Хотя ребята вроде бы всё понимали и старались изо всех сил, но не вышло… такие дела. С другой стороны – набили шишек, накопили опыт, и уже во время войны дело пошло куда веселее и плодотворнее.