Бусики-колечки. Эта тема вечна.

Автор: Евгений КрасСмотрел это я на картинки к текстам... и здесь, и на других страницах. Особенно красиво и романтично смотрятся, конечно же, картинки к фэнтези. И неважно, что красотки, одетые в броне-бикини, выглядят забавно, главное, что красиво. Нет, я не про правильное снаряжение и не про правильную «боёвку» ... совсем на другую тему задумался. Ведь частенько на всех этих бронелифчиках и бронетрусах рисуют всевозможные узорчики. Мужики в фэнтези лифчиков пока не носят, поэтому с украшениями у них победнее, но и тут не обошлось без красивостей. Для этой цели вполне сгодились их мечи. Оно и понятно – так ведь ещё красивше. И не только красивше...

Однако ж, если вдуматься, то почти всё это точно и верно, ибо человечество всякие красивости начало изготавливать ещё тогда, когда люди вообще начали что-то изготавливать. То есть дело-то на самом деле очень серьёзное. Поэтому и вопросы о том, кто, что, когда носил и по какому поводу, могут... должны быть местной публике хоть немного интересны. Поэтому про символику. Тема, как вы понимаете бесконечная и охватить даже малую её часть невозможно, однако хоть чуть-чуть, хоть для толчка попробую. Бронелифчики, к сожалению, несмотря на их привлекательность, придётся оставить в стороне – не самый распространённый вариант снаряжения в старину.

Раскопки скифских курганов и Костёнки демонстрируют один очень распространённый элемент. Это нашивки на одежде. В каменном веке ещё расшивали одежду костяными бусинками. Они, как правило, встречаются в очень больших количествах на значимых, а потом и знатных персонах. По их положению легко определили, как такими штуками расшивали одежду и шапки. Фантазия в отношении внешнего вида этих бляшек и прочего особо не разыгрывалась. Кроме бусинок, это или просто какие-то травные розетки, либо животные – тотемные, по всей видимости. Тут, разумеется, возможны варианты, но их в общем-то не много, и они всё равно родственные. То есть все эти блестюльки так или иначе имеют культовую направленность. Вот, например два замечательных золотых барса с головного убора скифского вождя:

А вот тоже скифская нашивка попроще – голова волка или собаки:

Красиво, но не практично. Никакого утилитарного назначения таких нашивок не просматривается, да и носить такую прорву металла на себе в повседневной жизни вряд ли кто бы стал. Поэтому вывод – эти штуки для изучения технологических, религиозных и мировоззренческих основ жизни наших предков очень полезны, но и только – в повседневной жизни их вряд ли одевали. Скорее всего – это наряды для особо торжественных случаев, а возможно, что и вообще – погребальный наряд. Поэтому сосредоточимся на более прозаичных вещах – носимых украшениях. То есть колечки, бусики, подвески и прочая бижутерия.

Сейчас от всех этих традиций мало что осталось, но кое-где кое-что ещё встречается в повседневной жизни, хоть и без особого фанатизма. Колечко обручальное на пальце, например. Их даже некоторые мужики носят. Или взять ту же серьгу в ухе у моряков. Никто ведь особенно точно не знает даже, откуда что пошло, но тоже бывает – носят. Говорят, что когда-то такие серьги носили пираты и в этом был практический смысл. То есть при кораблекрушении, если моряк выживал, то оставшись без средств, он мог продать серьгу на первое время. А если не выживал, то имел шанс, что его хотя бы похоронят по-человечески, а серьгу возьмут в качестве оплаты за работу. Другая версия традиции более романтичная – серьгу мог носить тот, кто обогнул мыс Горн. Мол, завидуйте и знайте, с кем дело имеете. Очень баламутное место – море у того мыса – там чуть не всегда шторм. Прошёл, значит, и стал носить серёжку красивую. Вот эндак:

Хорошо ещё, что данная акция одноразовая, а то бывалые моряки выглядели бы примерно вот так:

Ну, а это, как вы поняли, отнюдь не моряк... другое совсем, хотя и человекоподобное существо.

А в стародавние времена этих условностей было куда больше. Например, по утверждениям историков, серьги первыми начали носить древние азиаты. Причём именно азиаты, а не азиатки. То есть – мужики. И далеко не всем такое дозволялось. Исключительно уважаемым людям, которым такие украшения полагались по статусу. Простым смертным ни-ни! А вот в «древнегреции» серьги носили дамы и тоже не все, а совсем даже другие. Особы, не отягощённые высокой моралью. У которой плохо с моралью – получи серёжки. Не понятно? Да просто всё – проститутки «древнегреческие» их носили... так говорят. Однако пример проституток из «древнегреции» оказался заразительным и «древнеримлянки» им таки заразились. Причём из другой совсем части общества – самой уважаемой. Носили серёжки и жёны скифских повелителей. Об этом первые археологи узнали ещё в 19 веке. Хотя иногда размеры этих серёжек всё-таки навевают подозрение, что частенько это – височные кольца.

Такие, какие носили на русском севере. Вот ведь как получается, дорогие друзья. Не важно, что ты носишь, а важно, где ты при этом находишься. Так тебя и примут. И даже, если не носишь ничего, то кое где это тоже может иметь значение. Вот, например, Святослав носил в левом ухе золотую серьгу с рубином и двумя изумрудами. А знаете, что это означало, и какой из этого нужно сделать вывод? Во-о-от... и я не знаю. А те, кто говорит, что знают – врут, потому как они тогда не жили, а аналоги искать глупо – можно ошибиться с точностью до наоборот.

Нужно заметить, что важно не только то, что и на каком месте носить, но и как должно выглядеть то, что носишь. И сейчас... да в общем-то и понятие «сейчас» нужно понимать в широком смысле. То есть вот все знают, что китайцы – это культ драконов. И как-то общим местом является то, что как только где-то возникает что-то хоть отдалённо напоминающее дракона, то начинают рассуждать о большом влиянии «древнекитайцев» на мировую культуру. Самое смешное заключается в том, что такие рассуждения отлично сосуществуют с утверждениями о некоей «закрытости» древнекитайской великой цивилизации от мира до поры до времени. Хотя не понятно, как это может быть вообще. Ведь либо «закрытость», либо «влияние» и вместе им не жить. Я таки убеждён, точнее меня убедили в том, что вся эта изоляция – не более чем сказка для простаков. Что же касается влияния, то можно обратиться к археологам с историками.

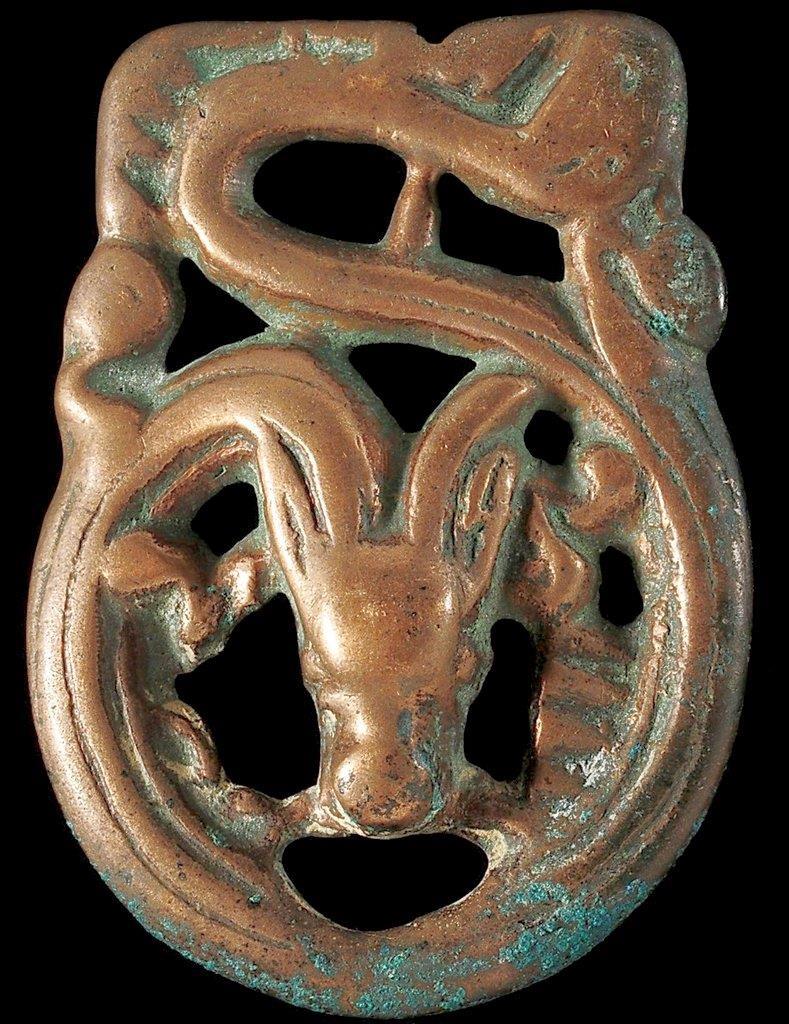

Начать можно со вполне конкретного случая. Дело было в семидесятых годах в Хакасии. Тракторист из совхоза «Айюс» как обычно пахал. Это он так думал… оказалось, что в тот день он пахал необычно. В один прекрасный момент прозвенел металл, и бдительный Сергей Фефелов остановил машину – нужно было проверить, насколько нужная деталь отвалилась у его стального коня. Через некоторое время он с удивлением рассматривал извлечённый из земли предмет. Это была бронзовая пряжка, завёрнутая в бересту. Сергей был человеком очень любознательным и азартным и поэтому он начал копать. Оказалось – не зря! Через некоторое время на свет божий появился здоровенный котёл из красной бронзы, а внутри него целый клад – 271 предмет (Июсский или Айюсский клад). Это Хакасия всё же. Так что наличие древнего клада – не сенсация. А вспомнил я про находку именно из-за пряжки. Вот она:

Да, зрение вас не обмануло – это действительно перегнутый до невозможности дракон.Датировали изображение зверюшки двумя тысячами годами от нас. Потом были мнения, что это символ «змееборства» и на пряжке поверженный враг. Другие стали говорить, что дракон, то есть «змей» по-нашему, вполне себе живой и здоровый, и это есть древний скифский символ. Возможно, что культовый и даже космогонический. То есть этот самый дракон – бог. Влияние «древнекитайцев»? Отнюдь. Во-первых, один из историков изучил пряжку и авторитетно заявил, что она никакого отношения к китайцам не имеет (как не разорвало?). Потом правда опомнился и что-то невнятное про «влияние» всё же пробормотал. А во-вторых, у наших уважаемых предков, даже кроме Змея Горыныча была и своя рептилия среди ликов Твастыря в древности. Это некто Ящер (знакомое словечко, правда?). Подробности – это долго, но скажу, что это совсем не враг и фигура достаточно монументальная. До такой степени, что исчезла не сразу. Мелкие потомки Ящера и вокруг Хозяйки Медной Горы шастали и… среди украшений наших предков. Огромное распространение во времени и пространстве имели штучки, которые называли «змеевиками». Змеевики были и у скифов всех мастей, и у славян, и у русов. Хотя вид у них был порой разный, но объединяла их именно змеевидная основа. Вот такой скифский змеевик, например:

Это современная копия, сделанная по древнему оригиналу. А вот уже сам оригинал, хотя и другой. Здесь четырёхглавый коловрат обошёлся без наружного кольца:

Теперь о влиянии «древнекитайцев». Да, среди историков найдётся достаточно упёртых специалистов, которые до сих пор бубнят эту мантру. При этом ссылаются на письменные «древнекитайские» источники, написанные «древнекитайцами». Тексты (внимание!) датированные порой сотнями и даже тысячами лет до н.э. Если услышите про достоверность таких текстов, то спросите их про «достоверные» сведения из этих же источников про употребление в пищу мяса драконов некоторыми «древнекитайскими» родами, например Тао и Лун. И про достоверность половых контактов женщин с драконами. Если не проймёт, то спросите «специалистов» про иероглифы, которыми писали в те времена. Дело в том, что из них на сегодняшний день предположительно (!) расшифровано не более половины из известных, и это по самым оптимистичным оценкам. Если и этого будет мало, то попросите показать подлинники этих документов. Дело в том, что их нет и быть не может не только по причине древности запредельной, но и работы, которую проделали иезуиты, писавшие «древнекитайскую» историю для китайского императора в 17-18 веках. Об этом чуть подробнее я написал в заметочке «Проблематика исторических загадок» https://author.today/post/21944 . Ещё могут сослаться на археологические находки на территории Китая. Отлично! Попросите поподробнее с этого места. Дело в том, что сами китайские археологи частенько относят эти находки к племенам «хуну», или по-нашему гуннам – близким родственникам скифов, которые к монголоидам никакого отношения никогда не имели. Заодно уж можно напомнить особо упёртым вторую их же мантру про «закрытость» «древнекитайцев», исключающую какое-либо влияние.

Другими словами, влияние возможно какое-то и было. Только не от «мудрых» китайцев к «диким» скифам, а совсем даже наоборот. Куда вероятнее, что это индоевропейское влияние создало культ драконов в Китае, хотя может быть индийское – там тоже есть свой Наг. И произошло это меньше 2 тыс. лет назад. Именно тогда культ дракона (Лун) и утвердился среди китайцев.

Что это означает? Это значит, что не нужно описывать, как какой-нибудь Гарольд или Сигизмунд учился у китайского мудреца (великого мастера единоборств и т.п.). Ибо это «вряд ли». А вот то, что у великого, отважного, сильного и умелого Гарольда или Сигизмунда было десять-двенадцать убогих исполнительных китайцев на побегушках – вполне себе нормально. И то, что они от него получили в подарок за хорошую службу амулеты с изображениями дракона – тоже нормально. Ведь у самого-то Сигизмунда или Гарольда этих драконов было полным-полно просто везде (вместе с кабанчиками, конями и прочими оленями). В смысле и в виде амулетов, и пряжек, и на рукоятях оружия, и на одежде, и даже под одеждой. Да-да – я про наколки говорю… ой, да что же это я по русски-то? Тут ведь некоторые могут не понять. Сейчас ведь нужно непременно на иностранном… ладно – про «тату».

Про такие наколки даже легендарный Марко Поляк поминал в своей «Книге чудес»: «Область Кангигу – на восток… Здешний народ, мужчины и женщины, разрисовывают тела, и, скажу вам, вот как: рисуют иглою по телу львов, драконов, птиц и всякие другие образы, и нарисованное не сходит. Рисуют по лицу, на шее, по животу, по рукам, по ногам и по всему телу; делают это ради красоты. Чем больше у кого на теле рисования, тем знатнее он почитается». Кто бы ни занимался литературным творчеством под именем Марко, свидетельство интересное. Под этим самым «Кангигу» вполне могли скрываться именно скифо-сарматы. В наше время найдены отлично сохранившиеся мумии с наколками на теле. Драконов, правда среди наколок пока не встречалось, но стиль изображений тот же – скифский.

Хотя нельзя сказать, что и для самих китайцев образ дракона не был каким-то совсем чужим изначально. Во всяком случае известны в истории некоторые «водные» племена китайцев на восточном побережье, которые к драконам дышали не ровно настолько, что тоже делали наколки в тему. Да и внешний вид традиционных китайских драконов всё же от скифского прототипа довольно заметно отличается. У китайцев эту рептилию принято изображать не в виде хитрозакрученного узла, а в виде волны, что поневоле навевает мысли о собственной водной основе символа. Да и кулинарная тема рода Лун может быть следом тотемного поедания «первопредка». Кстати, слово «Лун» и означает «дракон». Поэтому и у китайца (особенно с юго-востока) наколка или подвеска из нефрита в виде дракона-волны будет весьма органичной. Основой культа у китайцев мог быть крокодил. Говорят, что они и сейчас там кое-где водятся. Отсюда получается, что образ дракона у обоих соседей совсем не обязательно результат некого заимствования, а вполне самостоятельно сформировавшийся культ. В этом году при раскопках могилы какого-то императора в Китае нашли много интересных фигурок. И с драконами тоже. Такой вот китайский зверёк из нефрита:

Вот ещё один в чисто китайском стиле. На этот раз – бронзовый:

Что послужило основой для формирования подобных образов у нас – не ясно. Понятно, что крокодилы на Руси сейчас кажутся нелепостью помимо зоопарка, да и вараны у нас по лесам не шастают, однако ж до сих пор встречаются топонимы в основе которых лежат слова «ящер» и «крокодил». Мало того, имеются упоминания в летописях типа вот этого от 1582 года: «В лето изыдоша крокодилы лютии звери из реки и путь затвориша, людей много поядаша, и ужасошася людие и молиша Бога по всей земле; и паки спряташася, а иных избиша. Того же году преставися царевич Иван Иванович, в Слободе, декабря в 14 день...». Для тех, кто иностранцам верит больше, чем своим, покажутся более убедительными слова австрийца Сигизмунда Герберштейна, который упоминал о крокодилах на Руси в начале 16 века, или записки англичанина Джерома Горсея конца того же 16 века. Правда первый поминал крокодила, как живого объекта культа у крестьян, а второй, как убитого мужиками вонючего супостата. Верить или нет этим источникам — не знаю, но дыма без огня ведь тоже не бывает.

В общем змее- драконо- и прочие рептилоидные мотивы в украшениях практически любых культур вполне уместны и никакого отторжения вызывать не должны, хотя об основах этих культурных проявлений можно поговорить. Единственная действительно бесперспективная тема в этих версиях будет попытка найти однозначное «влияние» одной культуры на другую. Драконы так или иначе «обитали» во многих культурах, но главное в том, что они были разные всё же. То есть не просто деление плохой-хороший, а значительно всё было глубже и шире. В общем от разговоров толку особого не будет, но какое-никакое развлечение – язык-то без костей.

Кроме змееподобных мотивов в украшениях в давние времена имела широкое распространение и другая фауна. К самым распространённым образам на одежде и упряжи можно отнести оленей, коней, кабанов, более мелких копытных типа ланей и, конечно, всяких кошек в ассортименте. В этих образах ваяли пряжки, нашивки, рукояти оружия и рисовали на одежде. В особо ответственных случаях образы зверей можно было встретить даже в виде инкрустации на наконечниках стрел. Реже они встречались в украшениях в виде бус. И бусы, и тяжёлые ожерелья в погребениях скифов встречаются регулярно. В мужском варианте это были нашейные жёсткие украшения – «гривны». Гривны у скифских женщин встречаются значительно реже. Такие были в моде у скифо-сарматских племён. И даже потом, когда их стали именовать славянами и русами ничего не изменилось. Вот гривна из сибирских курганов:

Среди находок археологов также встречаются тонкие браслеты со звериными мотивами. Чаще всего это змеи, но могут быть и простые «свивки» или «проволоки» с концами в виде головы какого-то животного.

Возможно, это «тотемные мотивы», то есть знаки рода. Тонкие браслеты трудно отнести к мужским украшениям, хотя уверенно утверждать этого нельзя. То есть назначение может читаться как тотем-оберег-украшение. Ничего ужасного не представляет из себя версия совмещения всех этих функций в одном изделии. У нас, ниже Астрахани пошли раз мужики на рыбалку и выловили вот это:

Вот навершье одного из этих браслетов поближе:

Отличный пример, кстати, универсальности подобных украшений. Ведь находка была без сопутствующих предметов и сразу встал вопрос – кто это сделал? Орда? А может быть до неё – хазары? А может ещё раньше – савроматы? Чаще всего браслет – это достаточно ажурное украшение. Как, например, вот эти работы скифских мастеров:

Однако это не всегда так. Иногда браслет является не только сложной конструкцией, но и довольно массивной. Самое удивительное при этом именно то, что браслеты иногда делали очень крепкими и тяжёлыми. Может они выполняли функцию оружия самообороны? К таким можно отнести вот этот достаточно известный образец с русского севера из серебра:

Вот ещё один:

Они сделаны раскладным для удобства. Ещё одна необычная деталь первого браслета – его украшение. Немного неожиданно на нём нет никаких символов, которые считаются защитными от всяких напастей. Изображены на браслете сцены праздника «русалий». То есть, по сути, это жанровые сцены. Получается, что изображения, имеют хоть и связанную с культом, но всё же чисто украшательную функцию. Это может говорить о том, что религия в эти времена приняла в жизни достаточно второстепенную роль. Первый звоночек «отделения церкви от государства».

Широкое распространение ещё в глубокой древности получили кольца. Первые известные кольца находили ещё в слоях, относящихся к неолиту. Сделаны они были как правило из костей и имели достаточно простую форму. Однако с момента появления металлов явление приобрело характер повального увлечения. Как-то без перехода возникла самая разнообразная тематика изображений на кольцах. Сначала это была форма и конструкция. Эта тема и позже никуда не исчезала, а продолжала развиваться и после появления камней. Вот, например, очень распространённый у нас древний тип колец (12-13 века):

Их называют «решётчатыми перстнями». Думаю, понятно, почему. Вот вариант полегче и попроще:

Кстати, современные ювелиры для любителей делают сейчас такие же по древним образцам. Вот такая, например копия реальной находки из раскопок:

Колечко новенькое, но сделанное в точном соответствии с древним прототипом, найденном археологами. Что означала данная символика есть ряд мнений, но, по большому счёту, это не известно. В принципе такой зигзаг немного напоминает «стандартный» славянский символ земли. Хотя в обычном символе фигурирует ромб или квадрат, поэтому такая интерпретация может быть и неверной.

Кроме «звериной» тематики в кольцах активно использовалась «растительная». Вот такой образец, относящийся к разряду «шипастых» перстней:

Носили колечки и мужчины, и женщины, молодые и постарше. То есть буквально все. Даже на картине «Три богатыря» автор изобразил на пальце одного из этих суровых воинов колечко (Алёша Попович). Символика колец, по всей вероятности, была более демократичной. То есть кроме колец-символов были и кольца, которые имели чисто эстетическое назначение. Ещё один тяжёлый мужской «шипастый» перстень со множеством выступов. Такие перстни также были достаточно распространены. Несмотря на то, что иногда выступы на них складывались в определённые фигуры-символы, однако всё это выглядит достаточно невнятно. Поэтому можно предположить, что эти перстни имели какое-то функциональное назначение:

Ещё позже появились перстни утилитарного назначения типа перстней-печатей. С развитием расслоения в обществе именно гривны и кольца стали являться первыми наградами властителей для своих отличившихся подданных. Традиция в отношении колец сохранялась даже тогда, когда появились и специальные награды. «Жаловала» перстнями ещё Екатерина Великая. То есть воин, на руках которого имеется одно или больше колечек, да ещё и парочка браслетов – это правильно для большинства культур. Даже весьма древних.

Ещё одна распространённая тема – что висит на шее. Один образец я уже упомянул – это гривна. Их носили ещё скифо-сарматы. В захоронениях встречаются довольно часто, и они бывают весьма серьёзных размеров и веса. И то и другое сильно зависело всегда от статуса человека. Но всё же, как правило, гривна – украшение воина или вождя.

Другое дело, когда на шее висит привязанная на верёвочку или цепочку какая-нибудь штучка. Они могли быть очень разными. Например, крестик. Этот «например» я выбрал потому, что этот символ – один из самых распространённых. Ошибается и очень серьёзно тот, кто считает крестик символом христианства. Христиане крестик, как и многое другое, достаточно тупо «украли» у своих предшественников. Превращение же креста в сцену казни (распятие) вообще сформировалось относительно недавно. Тему креста в украшениях и символах древних культур обычно связывают с культом солнца или «живого» огня. Обе версии можно считать серьёзно обоснованными. Причём кресты появились столь давно, что уверенно назвать начало этого символа на сегодня просто невозможно. Кресты дохристианского периода могли быть как чисто крестами. Вот такими, например:

Так и крестами, заключёнными в круг. Вот так, как эти:

Именно «свободные» кресты чаще всего связывают с огнём из-за сходства креста с приспособлением для добычи огня трением. А кресты в круге обычно связывают с солнечным диском. Так ли это было на самом деле, и все ли это возможные варианты символа на самом деле не известно. Хотя символика креста в круге подтверждается вроде бы более развитой формой такого символа – солнцеворотом:

Это был вариант скифский, а вот славянская заколка с аналогичной темой. Как говориться, найдите десять отличий:

Но здесь же есть и «подвох». Ведь «змеевики» часто тоже имели форму солнцеворота. Иногда свастика заключалась не в круг, а в квадрат. Как вот этот образец:

А ведь квадрат, точнее четырёхугольник чаще связывают не с солнцем, а с землёй. Поэтому этот вопрос достаточно сложен на самом деле. То есть не совсем понятно, как связаны между собой эти мало связанные символы. Вот два очень древних образца из раскопок на территории нашей страны. Особенно интересен первый крестик из-за его символа в серёдке:

Здесь крест в круге без всяких изысков:

А вот ещё несколько славянских подвесок со свастиками и символом земли:

А вот необычный немного скифский змеевик в виде многолучевого солнцеворота:

А вот в круг заключили сетку:

Археологи определили, что это символ засеянного поля. Может быть для каких-то регионов это и верно, но меня мои предки учили, что такая сетка есть символ просто земли в смысле пространства рода. А символ засеянного поля – это либо маленький кружок в квадрате (ромбе), либо точка в квадрате. Вообще-то я им больше доверяю хотя бы потому, что их диссертации не волновали. Они просто передавали мне то, что услышали от своих дедов. Вот, кстати, ромб на древнем перстне (это значит, что владелец перстня свободный землевладелец?):

Встречаются в раскопках и более сложные «композиции», которые содержат в своей основе три основные фигуры: крест, круг и квадрат. Можно вспомнить ещё, что по-старорусски огонь – «крес». Отсюда крестьянин (огнишанин) – человек, занимающийся земледелием, выжигающий заросли под пашню. В этом плане единство креста (символа огня), квадрата (символа земли) и круга (символа солнца) в общем-то понятно. Однако это всё на уровне догадок, а на самом деле смысл различных вариаций не обязательно имел сакральный характер. Вполне можно предположить, что это было уже чисто художественным творчеством мастеров на заданную тему:

В общем крест был настолько распространён, что по уверениям историков на первых порах христиане не только ему не поклонялись, а прямо-таки люто ненавидели. Пламенный, так сказать, христианин Феликс Мануций где-то в 3-ем веке писал: «Что же касается крестов, то мы их совсем не почитаем: не нужны они нам, христианам; это вы, язычники, вы, для которых священны деревянные идолы, вы почитаете деревянные кресты». И если этому свидетельству верить за давностью лет сложно (подлинника ведь нет), то вот документы 14 века действительно живы. Чудоский список «Слова об идолах»: «А сё иная злоба в крестьянех - ножом крестят хлеб, а пиво крестят чашею та иным чем – а сё поганьски творят». Сам Рыбаков отметил по этому поводу: «Автор поучения, очевидно, знал, что нанесение креста на хлеб насчитывало к тому времени по крайней мере тысячелетнюю «поганьскую» традицию».

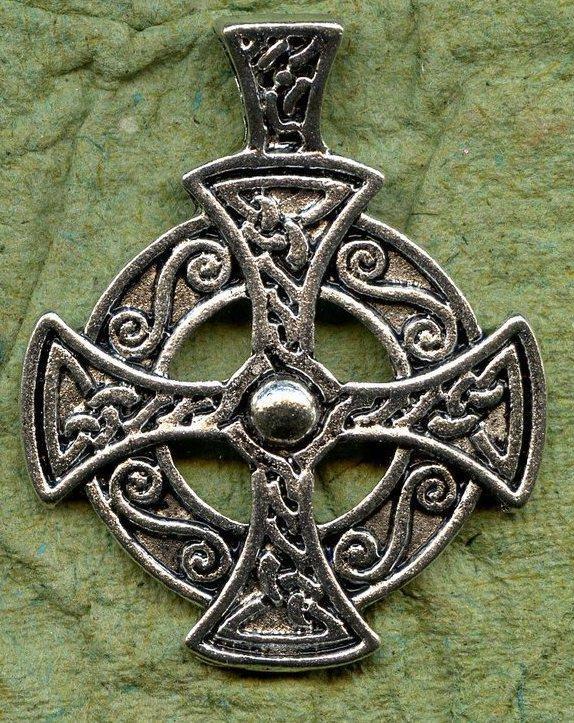

Однако ж время прошло и христианское сообщество сменило отношение к символике. Причём во всех своих проявлениях. Однако и здесь наблюдаются очень интересные процессы. Например, крест в кольце от скифо-сарматов никуда не делся и этот символ отлично сохранился в слегка «подрихтованном» виде кельтского креста:

С православных церквей никуда не делись символы солнца и луны, что вообще-то радует — как ни крути, такой вариант креста выглядит более привлекательным, чем садистское изображение казненного человека (а если бы его на кол посадили, или четвертовали?):

Это, кстати, поневоле наталкивает на мысль, что "хоромы" для богов появились намного раньше появления христианства на Руси.

И на церковных облачениях всё так же старательно изображают свастики, которые к христианству никаким боком отношения не имеют:

Однако есть и примеры, вызывающие серьёзные вопросы. Например, куда делся и относительно недавно, вилочный крест во всех своих проявлениях? Причём церковь сначала его усердно уничтожала во всех местах вплоть до осквернения могил, а теперь старательно делает вид, что «я не я, и лошадь не моя». Ещё загадочнее то, что и официальная историография эту тему как-то нарочито обходит молчанием. И при этом они ещё возмущаются появлением «альтернативщиков»? Ребята, да вы же их сами создаёте, не щадя живота своего! Ведь природа пустоты не терпит. Особенно природа человека. Что такого ужасного в вилочном кресте, что на него наложили страшное «табу»?

Не вредно будет также изучить вышивки на одежде, которые сохранились до наших времён практически в неизменном виде. На них легко можно обнаружить и кресты, и «оленьков», и коловраты. Среди травных узоров встречается «мировое дерево», первоутка, павлины. Есть изображения воды земной и небесной, есть и земля, и засеянные поля. Есть и такие символы, смысл которых сейчас известен только на уровне версий, и они пока ещё ждут своих разгадок. А пока остаётся их, если не понять, то хотя бы сохранить:

Мне всегда казалось, что эти вышивки появились сначала в виде тех самых непрактичных нашивок из металлов на одежде скифов. С одной стороны, так стало вроде бы не так шикарно и дорого. То есть престижность вроде бы упала. Однако был и плюс – ведь привилегия стала народной традицией, по которой можно попытаться восстановить историю религии, мировоззрения народа, да и саму историю узнать лучше. К тому же появился новый вид искусства – тоже плюс немалый. И со временем здесь тоже появились некоторые условности или традиции, тут уж как угодно. Например, «защитная» функция узора. Ведь место для узора выбирали не просто так. Ткань считалась сама по себе защитой от зла, но вот в ней же были открытые места. Их нужно было защитить. Отсюда места расположения узоров – ворот, край рубахи, рукава. Именно здесь и располагались вышивки – символы рода защищали путь зла! Вполне возможно, что они перетекли такими из прошлого…

Вообще как-то объяснять символику – дело на самом деле очень неблагодарное. Ошибиться очень легко. То есть послушать профессиональных «объяснителей», как официальных, так и альтернативных, разумеется, можно и нужно, однако спешить с выводами всё же не нужно. Даже когда выводы кажутся очевидными. Я бы даже сказал, что если всё кажется абсолютно ясным, то это повод насторожиться, это значит, что вы чего-то не знаете. Вот пример от «альтернативщиков». На фото мозаичные полы с какой-то ископаемой вилы на восточном берегу Средиземного моря времён «древнегреции». Их заинтересовал фрагмент в левом верхнем углу с мужиком и надписью… Глянули и «понеслась»! Это древнейшее изображение Христа с надписью на русском языке (Христе)! А мужик-то до кучи, ещё и одет вполне даже в «вышиванку»:

Ну, да – похоже. Только вот там же не одно слово, а не меньше четырёх вообще-то. Фотка скверная и внимательно рассмотреть трудно, но ниже слова «Христе» есть ещё слово… что-то типа «Боку». Поневоле закрадывается подозрение, что это никакой не Спаситель, а просто имя и фамилия владельца дома. Имя «Христо» и сейчас в ходу на славянском востоке и юге Европы и никакого отношения к Христу оно не имеет. То есть получается, что владельца этой дачи звали Христо Боков или как-то так. И если бы «альтернативщики» взяли на себя труд, то обнаружили бы ещё одну фотку с этим персонажем и опять-таки подписанную именем Христе Боков. Вот эту (левый нижний угол):

Тут Христо Боков уже одет по-другому и босиком. И сомнений в том, что он явно не тот самый Христос уже не остаётся. Всё ясно? Да куда там… Ведь с буквами-то явная чехарда. Они как будто собраны из разных алфавитов. Ведь часть букв в греческом алфавите просто отсутствует. А если это более позднее изделие, то и в римском тоже не встречаются. Текст чаще всего написан без пробелов и разделить его на слова непросто - нет надстрочных и подстрочных знаков, как в русских текстах. А тут ещё некоторые буквы вполне удачно складываются в русские слова. В общем - есть над чем поломать голову. А тут ещё куча свастик и крестов во всех местах. Но это уже другая тема...

Получается, что любые красивости не просто так делаются. Это есть символика – дело очень ответственное и серьёзное. Хотя в этом вопросе люди чаще всего проявляют-таки завидную гибкость, но это происходит совсем не всегда. Поэтому описывая наряд своих героев и героинь, а тем более изображая их на картинках, нужно всё же быть повнимательнее, ибо символы – это тоже оружие и весьма мощное.