Про Венскую систему и венские вальсы

Автор: Вадим Нестеров aka Сергей ВолчокРисунок Д Моора «Европейский концерт без дирижера – кто в лес, кто по дрова» из «Крокодила» №8 за 15 октября 1922 года сопровождался припиской: «Просят не смешивать с нашими Московскими концертами симфонического ансамбля без дирижера. У нас — коллективное творчество и поэтому все идет гладко. Здесь же – «как вы ни садитесь, — все в музыканты не годитесь».

Смысл карикатуры совершенно понятен безо всяких объяснений – в начале 1920-х годов (да и практически весь двадцатый век) европейские государства напоминали буйную корпорацию детей лейтенанта Шмидта. Которую, как известно, «на манер польского сейма, вечно раздирала анархия. Дети подобрались какие-то грубые, жадные, строптивые и мешали друг другу собирать в житницы». Собственно, они и сегодня мало изменились и только «руководящая и направляющая» не дает им предаться привычному занятию.

Но вот игру слов в этой карикатуре сегодня поймут немногие, поэтому кое-что придется объяснить.

Словосочетание «европейский концерт» - это не просто красивый образ, а вполне себе устоявшийся термин в дипломатии, неразрывно связанный с Венской системой международных отношений. Если очень коротко и без нюансов, то Венская система международных отношений сложилась после Венского конгресса. А Венский конгресс собрался в 1814 году, после того, как европейские державы сообща наконец-то запинали Наполеона, и съехались в Вену, чтобы решить важный вопрос – как будем жить дальше?

После нескольких десятилетий постоянных войн и обоюдной резни все европейские страны жутко устали, поэтому договорились достаточно быстро. Главным принципом нового мироустройства стал следующий – все в Европе теперь будут решать «большие пацаны», официальное название которых было «великие державы». Великих держав – победителей Наполеона – было четыре: Австрия, Великобритания, Пруссия и Россия. На Венском конгрессе постановили восстановить Францию в дореволюционных границах и признать ее «великой державой». Так великих держав стало пять.

Карикатура времен Венского конгресса. Гармония в пляске австрийского двуглавого орла, русского медведя и прусского орла.

Венская система оказалась очень устойчивой и продержалась почти сто лет – до первой мировой войны. В немалой степени этому способствовал так называемый «европейский оркестр» - принцип мирного разрешения противоречий, коллективного решения всех спорных проблем. Никто не борзеет, никто стволы не достает и стрельбу не начинает, все договариваются. Все спорные проблемы – в том числе проблемы всякой шушеры вроде малых стран – выносятся на обсуждение и решаются на основе общей̆ договоренности больших пацанов. Если кто начинает борзеть и путать берега – его наказывают совместно, как Россию в Крымскую войну.

Почему это все назвали «концертом»? Потому что на английском термин concert переводится как «согласие, согласованность, гармония в планах и действиях».

В общем, Венская система международных отношений, она же «Европейский концерт» - это система согласованных действий.

Еще одна карикатура тех времен. Пляшут те же.

В чем была основная проблема международных отношений в 1922 году? В том, что в 1914 году Венская система развалилась.

Такое периодически случается в мировой политике. Р-р-р-аз! Просыпаешься утром - а все основные принципы мироустройства уже, в общем-то, лежат в руинах. И что с этим делать – абсолютно непонятно. Надо делать что-то новое, но что?

Хотя что это я распинаюсь, вы в курсе, в общем-то.

Так вот, Венскую систему сменила Версальско-Вашингтонская, где венский принцип согласованности и гармонии по предложению президента США Вильсона заменили принципом коллективной̆ безопасности, основанным на формальном равенстве больших и малых государств и признании права наций на самоопределение. Формирование этой системы как раз в нашем 1922 году и завершилось. Правда, поскольку за бортом новой системы оставили как минимум Германию и СССР, она не прожила и двух десятков лет, развалившись в дрова в 1939-м и лишь в конце сороковых сменившись гораздо более долговечной Ялтинско-Потсдамской системой.

А после Ялтинской уже больше ничего не было, потому что договариваться о будущем обустройстве мира с самим собой - это шизофрения.

Но я заболтался и забежал вперед, поэтому возвращаемся в 1922-й. В общем, в том диком бардаке, который представляла собой мировая дипломатия после Первой мировой войны, и где права качали все - от безбрежной Британской империи до Латвии – многие с тоской вспоминали времена «европейского концерта», когда можно было договориться. Попытки возродить систему «европейского концерта» периодически предпринимались, но неизменно заканчивались скандалами и руганью.

По поводу чего, в общем, и глумились карикатуристы «Крокодила».

На этом лекция о международном положении заканчивается и начинается лекция о музыке. Как догадались самые прозорливые – я коротко поведаю о симфоническом ансамбле без дирижера, упомянутом в приписке.

Но сперва все-таки закончу с «европейским оркестром». Термин этот, сами понимаете, музыкальный, поэтому без краткого экскурса в историю музыки нам не обойтись. Все параллели с международной политикой – на вашей совести.

Как это не покажется странным, оркестры довольно долго играли без дирижера – практически до XIX века. В конце концов, мы все музыканты, все профессионалы, неужели мы между собой не договоримся и не сыграем так, что все ахнут? И вроде бы да, но в XIX веке прежняя вольница музыкантов заканчивается и наличие дирижера в оркестре становится обязательным. Почему?

Во-первых, любителей музыки стало больше в разы и оркестров появилось очень много. Во-вторых, для оркестров понапридумывали кучу всяческих инструментов и оркестры, раньше очень камерные, стали огромными и многолюдными. А в-третьих, композиторы понаписали тома сложнейших оркестровых сочинений с множеством партий.

В итоге понадобился специальный человек, способный собрать все это воедино в своей голове и, командуя музыкантами, оформить этот массив информации в некое произведение искусства. Но, сами понимаете, восторжествовавший принцип единовластия отчетливо отдает диктатурой и попранием демократических прав и свобод.

Отношения музыкантов и дирижера – это сложные отношения и бунты оркестрантов против тирана вовсе не редкость. Как говорил Жванецкий: «Я тоже специалист, поищите другого такого за ваши деньги». Своего пика эта напряженность достигла в начале ХХ века, и в Советской России как раз-таки в 1922 году предложили радикальное решение.

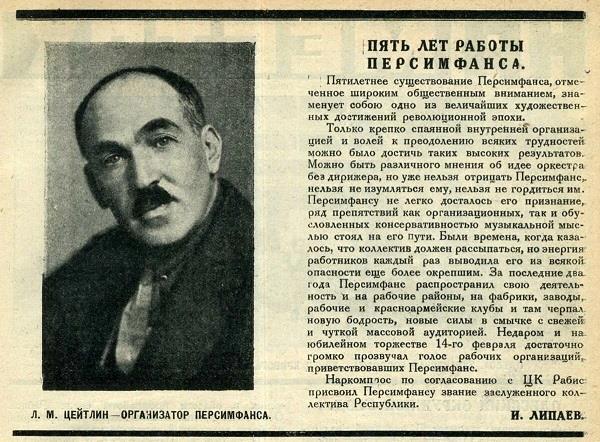

В этот год профессор Московской консерватории, заведующий там кафедрой скрипки, Лев Моисеевич Цейтлин создал Персимфанс.

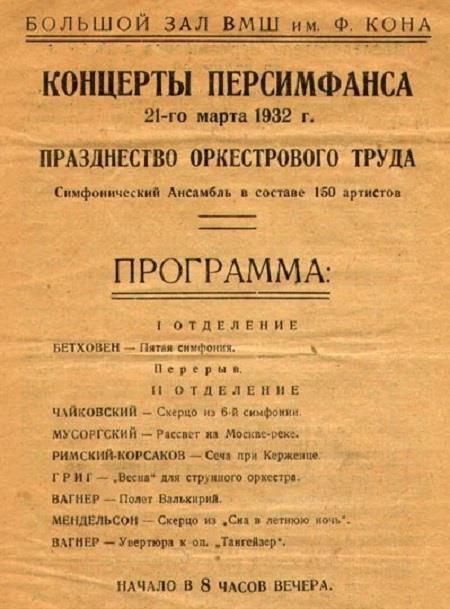

Аббревиатура расшифровывается просто – «Первый симфонический ансамбль». Базируясь на коммунистической идее равного коллективного труда, в Москве появился первый в истории академической музыки регулярный симфонический оркестр без дирижера.

При других условиях, это наверняка осталось бы в истории музыки курьезом вроде «первого в мире оркестра рыжих» или «первого в мире симфонического оркестра, где музыканты играют без штанов» (помните, был такой в фильме Мамина «Окно в Париж»?).

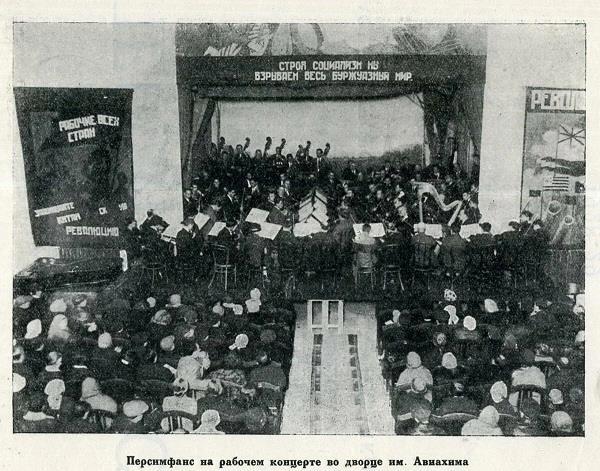

Но Персимфанс стал реальной вехой в истории музыки. Во-первых, в нем играли очень именитые музыканты – большей частью из оркестра Большого театра. Во-вторых, они очень профессионально подошли к делу, досконально разработав все детали этой оркестровой концепции: от новой рассадки музыкантов (кругом, чтобы видеть друг друга) до принципа репетиций (вначале по группам, а затем всем оркестром). В-третьих, с Персимфансом сотрудничали звездные музыканты того времени, в качестве солистов выступали Иван Козловский, Антонина Нежданова, Йожеф Сигети и другие.

Композиторы доверяли «Персимфансу» премьерное исполнение своих сочинений, причем какие композиторы! Сергей Прокофьев отдал им первое исполнение его сложнейшей «Скифской сюиты». Кстати, великий композитор вернулся из эмиграции в 1927 году и провел триумфальные гастроли в Советском Союзе именно по приглашению Персимфанса.

В 1927 году Персимфану в связи с пятилетием деятельности было присвоено почетное звание «Заслуженный коллектив СССР», к тому времени у «освобожденных оркестрантов» появилось множество последователей. Как отмечается в энциклопедическом словаре «Музыка ХХ века», «оркестры без дирижеров появились также в Ленинграде (Петросимфанс), Киеве (Киевсимфанс или Вторсимфанс), Воронеже, Харькове, Одессе, Баку и даже за границей — в Лейпциге, Вюрцбурге, Женеве, Варшаве и Нью-Йорке (Амсимфанс)».

Персимфанс просуществовал только 10 лет и был распущен в 1932 году, но эти десять лет он был везде, даже, как мы видим, в юмористических журналах. Причем «Крокодилом» дело не ограничивалось, вот вам карикатура Владимира Лебедева «Уникум».

Под рисунком – подпись:

- Назови мне хоть одну организацию, работающую при сокращенных штатах!

- Изволь: Персимфанс – симфонический оркестр без дирижера.

А в журнале «Чудак» в 1929 году была напечатана миниатюра «Музыка»

— А все-таки музыка развращает! — сказал как-то Андрей Иванович, прочитав афишу.

— Какая музыка! В пивных, может быть! Там под гармошку, говорят, больше пьют! — проговорили мы.

— Нет, и не пивная музыка, а самая серьезная! И Шуберт, и Бах, и Бетховен...

— Вы клевещете!!! — закричали мы все на Андрея Ивановича. — Бетховен развращает?!

— Да-с! — отрезал Андрей Иванович, тыкая пальцами в атласную, после дождя, афишу. — Вот Бетховена исполняет Персимфанс. Оркестр без дирижера! Значит, в оркестре дирижера не надо, по аналогии в тресте — заведующего, в губернии — предгубисполкома... Да это-ж, чорт знает, на какие мысли наводит!!!

Мы молчали, подавленные.

Впрочем, Персимфансу отдали должное и более именитые не юмористы даже – писатели.

Михаил Булгаков несколько раз ходил на их концерты, а потом вывел в «Дьяволиаде» персонажа по имени Генриетта Потаповна Персимфанс. А Ильф и Петров в 1929 году написали очерк «Настоящий персимфанс» для своего сатирического сборника «Театр на улице».

И в очерке этом есть у них одна знаковая, я бы сказал, фраза: «В настоящем персимфансе, говорят, профессор Цейтлин нет-нет, а взмахнет смычком и строго глянет на музыкантов, посильно заменяя дирижера».

Наверное, оркестр действительно может играть без дирижера, а мировая политика – делаться на принципах всеобщего равенства больших и малых стран с соблюдением прав каждого.

Наверное.

Но даже в таком случае дело это больно уж хлопотное, и потому, как показывает практика – весьма недолговечное. Рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, все возвращается к привычной необходимости слушаться старших.

Поэтому, если вам говорят, что никакого дирижера нет и никто никем не руководит – скорее всего, вам просто достались места с плохим обзором и вы видите не все, что происходит на сцене.

И уж тем более – за кулисами.

(традиционно умолчу о том, из какой книги эта глава)