Припадая к истокам - 3

Автор: Д. В. АмурскийКогда накатывают события, меняющие судьбы мира, тяжелее всего приходится слабым и незащищённым. Видя, что в стране творится беззаконие, люди легко отбрасывают моральные нормы. Вот и мой дед получил горький опыт ещё в раннем детстве. Как только его отец, Василий Петрович, скончался, родственники очень быстро обобрали до нитки вдову, пользуясь тем, что она осталась одна с детишками на руках.

Сначала заходили, чтобы взять взаймы, потом не отдавали. Позже, осмелев от безнаказанности, грабили сирот в открытую, не стесняясь никого в Макашевке. Снова отличился Осип, старший брат Василия Петровича. Он обманом увёл коня со всей упряжью, а на следующий год отобрал и корову. Видя такое отношение, потеряли всякий стыд и односельчане: овец по одной разворовали и зарезали на мясо сельские пастухи. Моя прабабушка осталась одна с маленькими детьми на иждивении. Кормились они преимущественно мякиной, травой и желудями.

А военное лихолетье в Макашевке всё никак не заканчивалось. В августе 1920 года вспыхнуло крестьянское восстание в Тамбовской губернии, получившее название "Антоновщины". В декабре 1920 года антоновцы ненадолго заняли Макашевку. В волости в это же время действовала небольшая местная банда, в состав которой входило немало макашан.

В Павловском уезде Воронежской губернии 5 ноября 1920 года вспыхнуло восстание под руководством И. С. Колесникова. Из недовольных продразвёрсткой и мобилизацией крестьян образовалась целая Повстанческая дивизия, чья численность доходила до 15 тысяч человек с несколькими пушками и десятками пулемётов. В декабре эту дивизию разбили, но, примкнув к антоновцам, её участники ещё предприняли несколько рейдов по Тамбовской и Воронежской губерниям. В апреле 1921 года отряд Колесникова прошёл с боями по Новохопёрскому уезду. Самого руководителя восстания застрелили 28 апреля 1921 года, но после его гибели остатки отряда разбились на более мелкие банды Маруси, Попова, Лихачёва и других. Эти банды буйствовали на Хопре и на Дону до конца 1921 года.

И. С. Колесников и его кавалеристы. 1921 год.

В июле 1921 года в Макашевку ворвался крупный отряд антоновцев под командованием Шапова. Устроив облаву на сельских коммунистов, шаповцы захватили, а потом зверски замучили беременную жену руководителя местной коммунистической ячейки Попова В.И.

Восстания и бандитизм пошли на убыль только после отказа большевистских властей от политики "военного коммунизма". НЭП смог сделать то, с чем не справилась Красная Армия.

В 1921 — 1922 годах в Поволжье случился массовый голод. На этот раз Воронежская губерния не была в числе самых пострадавших регионов, но жители Макашевки изрядно хлебнули лиха. В округе свирепствовал сыпной тиф. В "Донских рассказах" Шолохова очень хорошо описано, как тяжело жилось крестьянам на Дону и на Хопре в двадцатых годах. Как читаю про Нахалёнка или про Алёшку, так всякий раз представляю себе вместо них своего деда Дмитрия. После смерти отца детство его было крайне тяжёлым, голодным и беспросветным. Он не мог даже ходить в школу, поскольку у него не имелось никакой одежды, кроме старой отцовской рубахи.

Кадр из фильма "Нахалёнок", 1961 год.

С осени 1923 года село начало возрождаться. Возобновилась ярмарка, открылся магазин. В 1926 году в Макашевке начала работать школа-семилетка ШКМ (школа крестьянской молодёжи).

В 1927 году мой дед наконец-то смог пойти на курсы ликвидации безграмотности. Затем, в следующем году, Дмитрий Васильевич освоил программу второго и третьего класса. Учили его семиклассники из ШКМ. Но в 1929 году всё закончилось. Ликбез недалеко от дома закрыли, а ходить в семилетку моему деду было далеко. Босому и бесштанному через всё село — и стыдно, и холодно.

Коллективизация началась в Макашевке в 1928 году. Но протекала она довольно вяло, пока в 1930 году в село не приехал из Петрограда "двадцатипятитысячник" Сафонов. Под его руководством процесс резко активизировался. Но тут же начались так называемые перегибы. В ходе борьбы с кулаками пострадали и зажиточные крестьяне, в поте лица добывавшие свой хлеб. В Макашевке было репрессировано более трёхсот человек, которые никогда уже не вернулись в родное село.

Мой дедушка Дмитрий Васильевич вспоминал, что по Макашевке ходили комсомольцы-активисты с дружками-приятелями. Увидев на улице кого-нибудь, к примеру, в хороших крепких сапогах, эта молодёжь набрасывалась на человека с криками: "Кулак! Раскулачивай эксплуататора!" и прямо на улице заставляли снять сапоги.

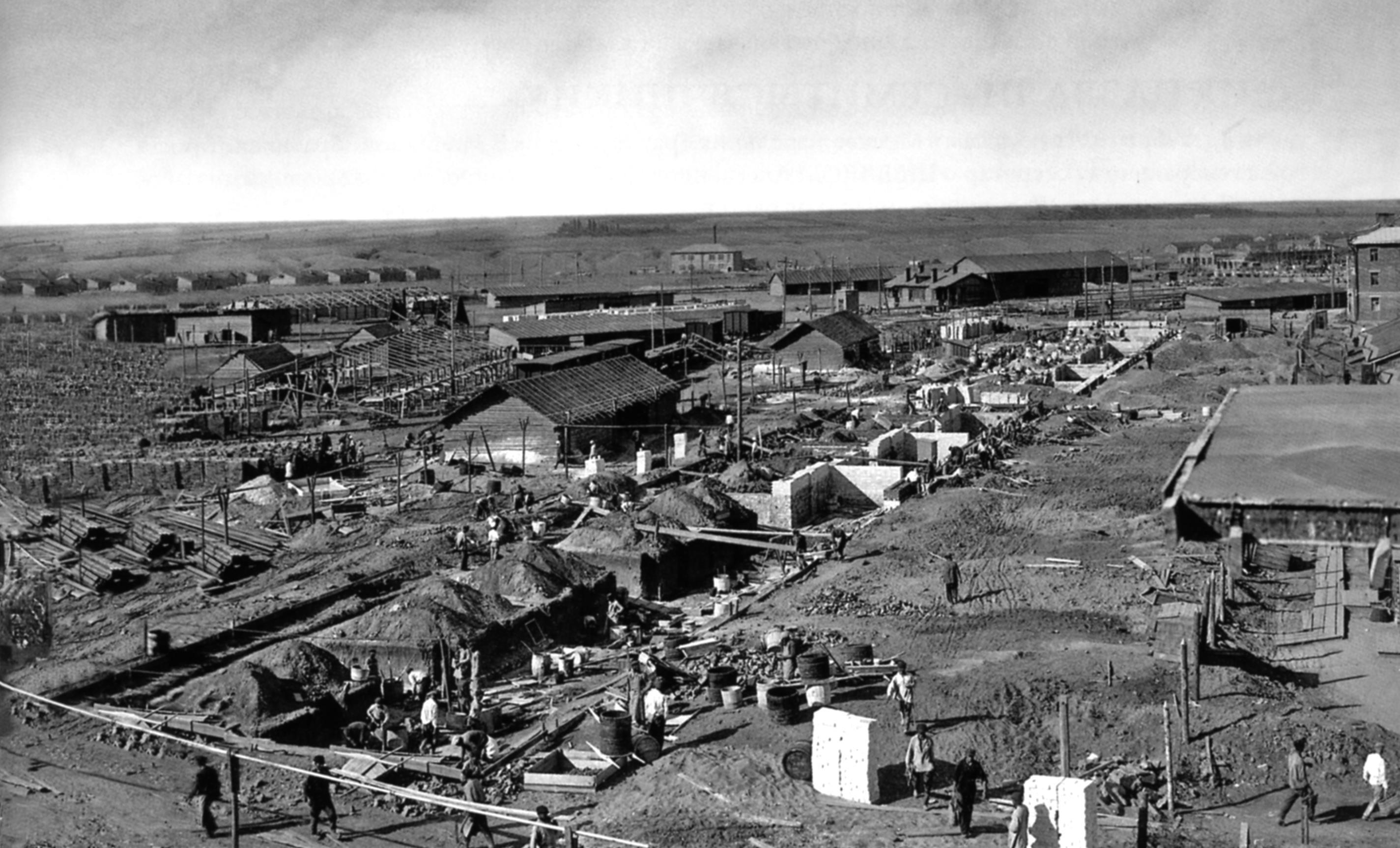

Жить в Макашевке стало совсем тяжело. Поэтому мой пятнадцатилетний дед при первой же возможности записался к заезжему вербовщику и уехал в Сталинград, чернорабочим на строительство тракторного завода. Труд там был тяжёлым, но, по крайней мере, всем завербовавшимся регулярно платили зарплату и кормили в заводской столовой. И пару месяцев мой дед смог посещать курсы ликвидации безграмотности при заводе.

На строительстве Сталинградского тракторного завода.

После Сталинграда Дмитрий Васильевич работал в Мурманске, на строительстве портовых сооружений. Жили все завербованные в бараках по соседству. Труд был очень тяжёлым, особенно зимой. Зимняя температура в Мурманске редко опускается до 15 — 20 градусов ниже нуля. Но когда такое происходит — работать на открытом пространстве практически невозможно из-за очень высокой влажности воздуха. Дед рассказывал, что однажды в середине зимы похолодало до -20 C. Все рабочие не покидали бараков. Портовому начальству это не понравилось, и партийные активисты стройки сначала уговаривали рабочих выйти на стройплощадки, потом угрожали им самыми страшными карами. Но никто на мороз не пошёл. К счастью для моего деда всё обошлось без последствий. Но при первой же возможности он перебрался на другую стройку, в Подмосковье. Там работа была не легче, но хотя бы не свирепствовали влажные морозы и начальство не так самодурствовало. К тому же снова удалось позаниматься на курсах.

В 1932 году Дмитрий Васильевич вернулся в родное село и пошёл работать в колхозе.

А именно в 1932 — 1933 годах в основных сельскохозяйственных регионах страны разразился массовый голод, вызванный множеством причин: неурожаем, воровством колхозного зерна, массовым поражением зерновых культур грибковыми паразитами, а также действиями руководства страны. Вместе с кулаками репрессировали многих трудолюбивых крестьян. Остальных загнали в колхозы, "обобществив" всю крупную скотину. Сколько тогда народу погибло от голода и болезней — до сих пор невозможно подсчитать. Есть разные оценки, от двух до восьми миллионов. И это в мирное время!

В ходе борьбы с хищениями колхозного зерна центральные власти приняли "Закон о трёх колосках", по которому арестовывали голодных людей, всего лишь подбиравших с колхозного поля то, что осталось после жатвы. Даже советские юристы признали применение этого закона неправильным и чрезмерным четыре года спустя.

А какие художества творили руководители колхозов! В письме Шолохова Сталину от 4 апреля 1933 года описываются такие примеры "хлебозаготовки", что волосы на голове дыбом встают! Неудивительно, что запуганные люди в колхозах боялись лишнее слово сказать.

Не был исключением и мой дед. Земляки определили его в колхозе на самую тяжёлую работу, где всякий им понукал. С такой работой и с такой кормёжкой оставалось либо помирать с голоду, либо воровать, либо снова уезжать из Макашевки. И плохо бы пришлось Дмитрий Васильевичу, если бы он вдруг не приглянулся парторгу. Тот был приезжим, видел всё свежим взглядом и не успел ещё оторваться от народа. Парторг оценил моего деда за старание в работе, и, узнав, что вся семья бедствует, устроил Дмитрия Васильевича на полугодовые курсы счетоводов где-то в области. Когда мой дед вернулся, его назначили учётчиком. Эта должность считалась в колхозе очень "тёплым" местом, хорошо оплачивалась, поэтому Дмитрий Васильевич вскоре испытал на себе всю силу зависти и недоброжелательности односельчан. Всё же год ему удалось проработать в этой должности. А потом, когда в колхозе поменялся председатель, наушники из числа односельчан таки добились того, чтобы мой дедушка ушёл из учётчиков.

В 1934 году Дмитрий Васильевич пошёл учиться на весовщика. После окончания курсов, он устроился работать в Байчуровскую машинно-тракторную станцию, которая обслуживала макашевские колхозы. В МТС платили настоящую зарплату, а не "палочки-трудодни", поэтому любви односельчан к моему деду не добавились — ему жутко завидовали.

Машинно-тракторные станции.

Два года Дмитрий Васильевич честно и добросовестно отработал весовщиком, а в 1936 году его призвали в армию. Служил мой дед в стройбате. Ему, закалённому тяжёлым крестьянским трудом, было не привыкать держать в руках лом или лопату. Работал он, как и всегда, прилежно, поэтому вскоре стал командиром отделения.

Особенных подробностей его службы в армии я не знаю. Часть располагалась возле станции Безречная Забайкальской железной дороги. Могу лишь пересказать со слов деда лишь один маленький эпизод. Роту, где служил Дмитрий Васильевич, в-основном составляли выходцы из крестьян. Но имелся один солдат, более развитый и образованный, чем все остальные. Этот человек постоянно отпускал шуточки про советскую власть. Однажды, к примеру, спросил у своих сослуживцев, как расшифровывается слово СССР. Те ему ответили, что это значит Союз Советский Социалистических Республик. А шутник в ответ с улыбочкой проговорил, что расшифровка другая: Смерть Сталина Спасёт Россию. В другой раз он спросил своих сослуживцев, как расшифровывается слово ВКП(б). Те отвечали, как по-писаному, что это Всесоюзная Коммунистическая Партия большевиков. А шутник улыбался и предлагал свой вариант: Второе Крепостное Право от большевиков. Разумеется, вскоре кто-то донёс на остроумного служивого и того сразу же арестовали. А комиссар потом часто прибегал в роту к моему деду и ругал солдат за то, что они, такое тёмные и необразованные, не смогли сразу раскусить в своих рядах махрового антисоветчика.

Демобилизовавшись, мой дед возвращаться в Макашевку не стал — он был сыт по горло недоброжелательностью своих односельчан. Завербовался на станцию Могзон, где работал разнорабочим, учётчиком, комендантом. Но платили всюду мало, поэтому мой дед пошёл на железную дорогу кочегаром. Хоть и тяжёлая была работа, но всё же с относительно приличной заработной платой и железнодорожным пайком. Потом Дмитрий Васильевич поступил на курсы помощников машиниста паровоза. После их окончания дедушка приехал в родное село на побывку.

Стояла поздняя осень 1939 года. В Макашевке закончились все сельскохозяйственные работы, и по традиции в это время в селе игрались свадьбы. Мой дед тоже женился. Его избранница, Евдокия Васильевна, была одной из пяти дочерей в многодетной семье Малышевых. Друг моего деда, Дмитрий Костогрызов, уже был женат на Анне Малышевой. Так что, по всей вероятности, моих дедушку и бабушку сосватали не без участия приятеля.

Василий Кондратьевич Малышев был сапожником. Ремесло как-то позволяло ему кормить семью. Однако всё изменилось с началом коллективизации. Василий Кондратьевич отказался вступать в колхоз. Из-за этого семью Малышевых раскулачили, то есть отобрали всё, что хоть как-то позволяло людям жить. Чтобы не умереть с голоду, Матрёне Ефимовне вместе с дочерью Евдокией пришлось ходить по окрестным дорогам, просить милостыню. В какой-то казацкой станице над ними сжалились, взяли в работники. Но через год коллективизация добралась и до этой станицы. Пришлось Матрёне Ефимовне и Евдокии Васильевне возвращаться в Макашевку. Чтобы не умереть с голоду, собирали ту же мякину, жёлуди, траву. Ещё спасало семью Малышевых то, что в Хопре водилось много ракушек. Их собирали, варили и ели. Благодаря этому и выжили.

Семья Малышевых. 1930-е годы.

Чтобы устроиться на работу, Евдокия Васильевна прибавила себе два года, когда получала свидетельство о рождении в сельсовете. Хоть родилась она 23 октября 1923 года, в паспорте стояло 31 июля 1921 года. И поздравляли мы бабушку Дусю всегда 31 июля.

Дмитрий Васильевич и Евдокия Васильевна поженились 27 ноября 1939 года. Моей бабушке на самом деле тогда только-только исполнилось шестнадцать лет. Она была готова уехать куда угодно, лишь бы оказаться как можно дальше от родного колхоза.