Припадая к истокам - 4

Автор: Д. В. АмурскийПоженившись, мои дедушка и бабушка поехали в Читинскую область в Могзон. Поселились в общежитии. Дмитрий Васильевич получил в депо станции Могзон должность помощника машиниста. Евдокия Васильевна смогла устроиться лишь контролёром в клубе железнодорожников.

В тот период посёлок активно развивался. Его население к 1940 году достигало 13 тысяч человек (сейчас — чуть более трёх тысяч). Всё дело в том, что для регулярного паровозного движения по Транссибирской магистрали требовались узловые точки, где можно было пополнить запасы угля, залить воду и провести техническое обслуживание паровых двигателей. Вот Могзон и был такой узловой точкой. В посёлке имелось оборотное паровозное депо и другие железнодорожные службы, необходимые для непрерывного движения поездов по важнейшей магистрали.

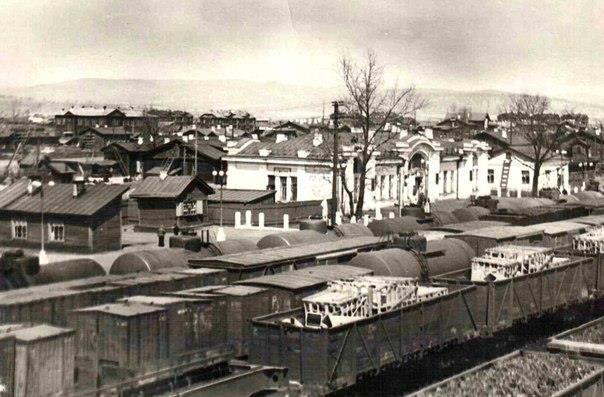

Станция Могзон в 1959 году.

Должность помощника машиниста синекурой не назовёшь — работа у деда была очень тяжёлой. Трудиться приходилось в условиях постоянной грязи, холода и пронизывающих сквозняков. Комнат отдыха для паровозных бригад в сороковых годах ещё не существовало. Сдавали паровоз дежурному кочегару и устраивались, кто где найдёт, спать прямо в промасленной рабочей одежде. Но локомотивных бригад не хватало, поэтому часто приходилось делать по две поездки подряд.

Вскоре мой дед успешно сдал экзамен на машиниста и стал сам водить паровоз. Исполнительный непьющий работник был на хорошем счету у начальства.

Когда началась война, на фронт Дмитрий Васильевича не взяли, поскольку железнодорожники получили бронь от призыва. Работники НКПС были гораздо нужнее на железной дороге, нежели в окопах. Всё дело в том, что в дальневосточные порты поступала почти половина военных грузов, поставленных союзниками СССР (более 8 миллионов тонн). И быстро перевезти их по Транссибу было жизненно важно для страны.

Во время войны работать стало ещё тяжелее. Уголь на железную дорогу поступал зачастую очень плохого качества, поэтому в поездку приходилось брать с собой пилу и топор, чтобы в случае чего спилить дерево прямо на перегоне, разрубить на поленья и скормить дрова паровозной топке. Тормоза были ручными — иногда отказывали. Фонари у паровозов без конца гасли, потому что представляли собой самые простые модификации керосиновой лампы.

Очень часто работников паровозных бригад после конца смены предупреждали о том, что они должны неотлучно находиться дома на случай экстренного вызова. Вызвать могли в любое время дня или ночи, вне зависимости от того, успели отоспаться уставшие люди или нет.

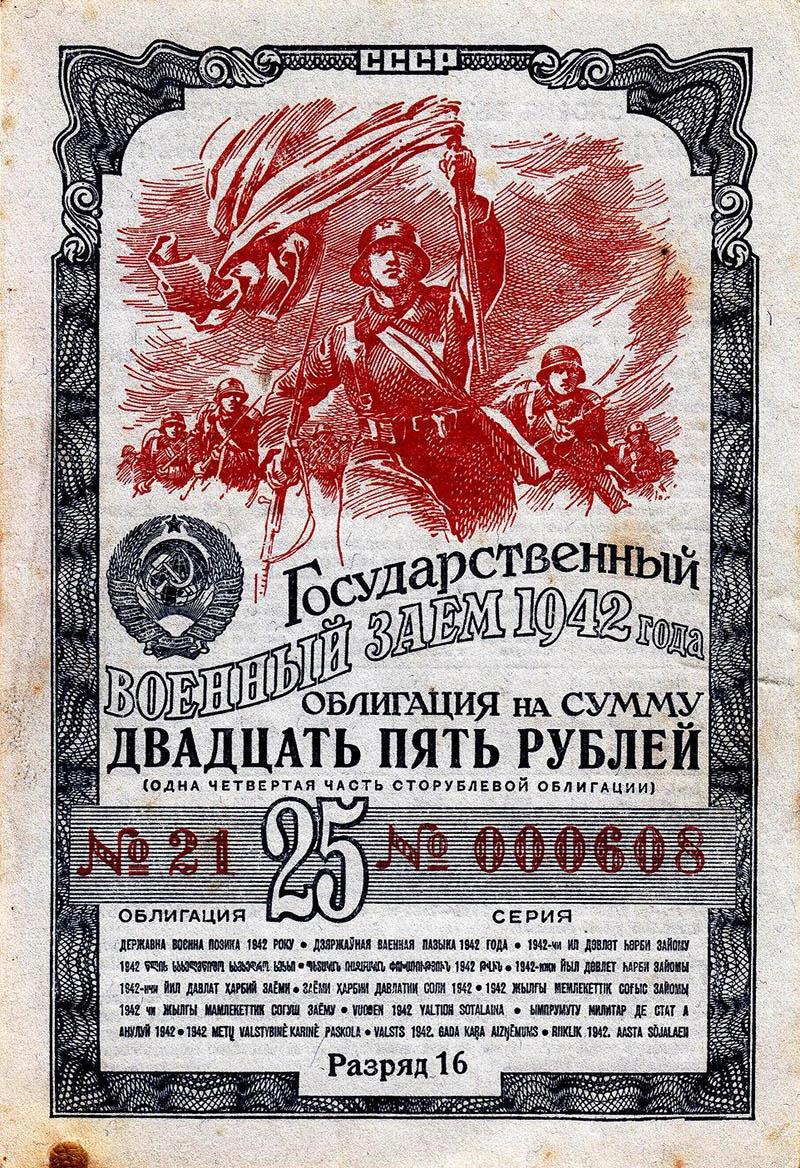

Все отпускные деньги труженики депо добровольно-принудительно перечисляли в Государственный комитет обороны СССР. На зарплату всех работников НКПС обязали покупать облигации государственных военных займов. Отказаться было невозможно. Кроме того, по семьям собирали для фронта тёплые вещи, постельные принадлежности для госпиталя (в Могзоне располагался эвакогоспиталь № 1938). По сути, для того, чтобы прокормить семью, оставался лишь паёк от железной дороги, да то, что удавалось вырастить на огороде. Мой дедушка иногда занимался натуральным обменом, выменивая положенный ему от НКПС табачный паёк на рыбу. Неподалёку, на Еравнинских озёрах, находился рыбозавод, продукцию которого отвозили на станцию Могзон. Поэтому Дмитрию Васильевичу иногда удавалось выменять табак или махорку из пайка на солёную или вяленую рыбу. В столовой варили щи из крапивы и лебеды, добавляя в тарелку по чайной ложке постного масла.

У моих дедушки с бабушкой в 1941 году родилась дочь Людмила. В 1943 году девочка заболела дизентерией. Её забрали в больницу и увезли в Читу, областной центр. Через несколько дней пришел вызов, чтобы забирали ребенка. Бабушка поехала — а ей выдали детский трупик. Чтобы везти покойника, нужно было специальное разрешение. А война есть война. У всех забот полно. Никому нет дела до молодой женщины с умершим ребёнком. Кто-то посоветовал завернуть тело и везти на руках, как живого малыша. Евдокия Васильевна так и сделала. Что ей пришлось пережить, когда сердобольные навязчивые пассажиры лезли с расспросами, почему ребенок так долго спит! Некоторые лезли посмотреть, как ребенок выглядит. Бабушка даже выплакаться не могла.

Похоронили Людмилу на кладбище Могзона. Но в связи с тем, что в эвакогоспитале была большая смертность, через полгода воинские захоронения поглотили часть гражданских могил. Так что даже точное место, где похоронена Людмила, оказалось утеряно.

Окончилась война. 9 сентября 1946 года родился мой отец, Валентин Дмитриевич, а 13 апреля 1950 года — его брат, мой дядя Валерий Дмитриевич. Жизнь понемногу начала налаживаться. Семья жила в деревянном двухэтажном доме по улице Орджоникидзе № 17. Размещались в одной комнате с подселением и с общей кухней и печкой. После рождения второго сына моему деду дали двухкомнатную квартиру с кухней. Разумеется, удобства были на улице.

Мой отец рос болезненным, поэтому Дмитрий Васильевич заставил жену уйти с работы. Евдокия Васильевна завела корову и поила мальчика парным молоком. Видимо это молоко и помогло преодолеть непрерывную полосу детских болезней.

В 1956 году Дмитрий Васильевич купил дом, и у отца с братом началась привольная жизнь. Зимой — коньки и лыжи, летом — купания и рыбалка на реке. Правда, дети были обязаны заниматься огородом на приусадебном участке. Летом им следовало ежедневно отправляться на озеро с бочкой на тележке и потом поливать грядки. Само собой, в эти обязанности входили прополка и окучивание картошки.

В 1960 году мой отец поступил в Читинский строительный техникум. Непонятно, зачем он пошёл туда так рано. Большинство его одногруппников закончили восемь классов, а отец пошёл в техникум после окончания седьмого класса. Поэтому учиться ему было трудно, особенно в первый год. Учебников на всех тогда ещё не хватало. Попутно студенты ещё и строили новый корпус своего учебного заведения.

Жил отец в общежитии техникума. На выходные ездил в Могзон к родителям. Ещё он записался в народный театр при Доме офицеров Забайкальского военного округа. Руководила этим театром Ирина Александровна Волохова. Помните, как в фильме "Берегись автомобиля" режиссёр Народного Большого театра, которого так замечательно играл Евгений Евстигнеев, говорил:

"Товарищи! Есть мнение, что Народные театры вытеснят наконец театры профессиональные! И это правильно!.. Естественно, что актер, не получающий зарплаты, будет играть с большим вдохновением. Кроме того, артисты должны где-то работать. Неправильно, нехорошо, если они весь день болтаются в театре, как это было с Ермоловой и Станиславским. Насколько бы лучше играла Ермолова вечером, если бы днем стояла у шлифовального станка..."?

Подобные настроение не были чем-то экзотическим. Народные театры открывались тогда по всей стране. Мой отец актёрским дарованием не обладал и на сцене впадал в лёгкий ступор. Но всем участникам народного театра выписывали пропуск в Дом офицеров. А это позволяло бесплатно проходить на все концерты, которые там устраивались. Послушать живьём Леонида Утесова, Иосифа Кобзона, Виктора Кохно, Майю Кристалинскую и многих других звёзд советсткой эстрады было за счастье. В зрительном зале всегда можно было найти свободное место. А иногда даже удавалось взять ключ от генеральской ложи!

Дом офицеров Забайкальского военного округа в Чите.

По окончании техникума средний балл у отца вышел не слишком хорошим, поэтому и распределился он не самым лучшим образом. Ему досталось направление в шахтёрский посёлок Липовцы в Приморском крае (к северо-западу от Уссурийска). Чуть больше месяца отец проработал плотником в Липовецком шахтостроительном управлении. Затем его перевели на должность мастера в Кролевецкое управление треста Дальшахтстрой на строительство первой очереди Павловского угольного разреза №1.

Работы начинались практически в чистом поле. Строители жили в щитовых бараках. Сейчас в этом месте располагается посёлок Новошахтинский.

А в октябре 1964 года отца призвали в армию. Он попал в морскую авиацию. Девять месяцев его учили на авиационного механика, потом на механика по вооружению крылатых ракет.

В 1967 году отцу дали отпуск. Он съездил в Могзон к родителям и брату. А на обратном пути в поезде познакомился с девушкой Любой, которая направлялась во Владивосток поступать в медицинский институт. Это была моя мама.