Копелев и его Вуппертальский проект

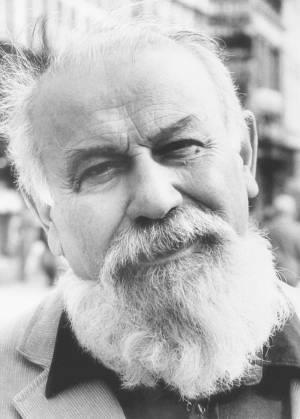

Автор: Игорь РезниковСегодня исполняется 110 лет со дня рождения Льва Копелева – выдающегося писателя, литературного критика, литературоведа-германиста, общественного деятеля и правозащитника.

На протяжении жизни Льва Зиновьевича круто менялись его общественные взгляды. Вначале убежденный коммунист, он постепенно пришел к неприятию внешней и, особенно, внутренней политики государства и активно включился в правозащитную деятельность.

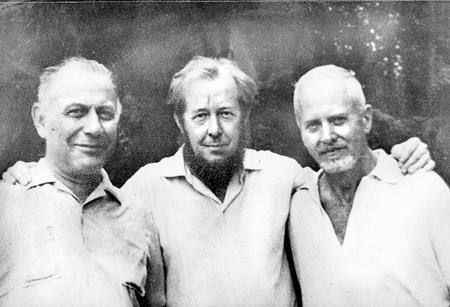

Во время Великой Отечественной Копелев ушел добровольцем на фронт, дослужился до майора, награжден орденом Красной Звезды и несколькими медалями. Когда в 1945 году наши войска вошли в Восточную Пруссию, у Копелева возник конфликт с начальником 7-го отделения политотдела 50-й армии Забаштанским, который обвинил Льва Зиновьевича в «пропаганде буржуазного гуманизма». В результате Копелев был приговорен к десяти годам лагерей, которые он сначала отбывал в Унжлаге, а затем, как кандидат наук, был откомандирован в «шарашку» Марфино – ту самую, где отбывал срок А.И.Солженицын и которую он описал в своем романе «В круге первом». Сам Солженицын, который поддерживал в Марфино дружеские отношения с Копелевым, признавался, что Лев Зиновьевич стал в его романе прототипом Рубина.

Слева - Л.Копелев, в центре А.Солженицын

Слева - Л.Копелев, в центре А.Солженицын

В 1954 году Копелев был освобожден, а спустя два года полностью реабилитирован.

В первое десятилетие после освобождения Лев Зиновьевич, работавший научным сотрудником во ВНИИ искусствознания, создавал исключительно искусствоведческую дитературу. Он писал о Генрихе Манне, о Гете, создал для серии ЖЗЛ блестящую книгу о Бертольде Брехте. Но с 1970-х стал описывать свою жизнь: она запечатлена в трех его книгах. В романе «И сотворил себе кумира» он рассказал о детстве и юности; «Хранить вечно» - о конце войны и заключении в лагере. Книга «Утоли моя печали» названа по церкви, перестроенной в советское время под марфинскую «шарашку».

В 1977 году за свою общественную деятельность Л.Копелев был исключен из Союза писателей с полным запретом публиковаться, а ранее его исключили из КПСС. Постепенно жизнь Копелева в СССР становилась все более невыносимой. В 1980 году он выехал в Германию.

Таким образом, жизнь Льва Зиновьевича словно бы раскололась пополам. Он описал это вместе со своей женой, писательницей Раисой Орловой, в двух книгах – «Мы жили в Москве» и «Мы живем в Кельне».

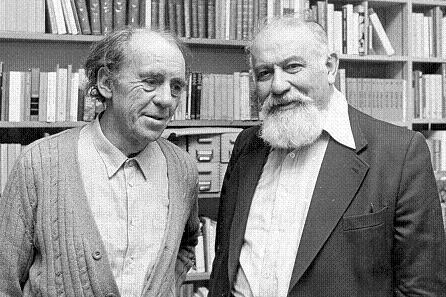

В Германии Копелев писал по-русски и по немецки (этот язык он в совершенстве знал с детства). В своих книгах писатель все больше внимания уделял историческим связям между Россией и Германией. Он близко сдружился с Генрихом Беллем.

Оба выдающихся писателя участвовали в войне по разные стороны линии фронта. Таким образом возникла совместная книга «Почему мы стреляли друг в друга». Копелев и Белль дают в ней детальное описание своих биографий и эволюции жизненных взглядов на фоне военных действий. К повествованию примыкают статьи, написанные членами комитета "Антифа", выдержки из фронтовых писем простых военнослужащих, советские и немецкие пропагандистские листовки.

Размышления о том, как можно преодолеть стену недоверия и недопонимания, возникшую между воевавшими народами, вылилась у Копелева в его знаменитый „Вуппертальский проект“, который посвящён богатой переменами тысячелетней истории развития взглядов на Россию у немцев и на Германию у русских. Это было первое в науке подобное исследование русско-немецких взаимоотражений. Писатель помогал разрушать „стену“ разделявшую не только русских и немцев, но и другие ранее враждовавшие народы. По мнению Копелева, каждый представитель таких народов должен иметь возможность встречаться с людьми других национальностей, культурное многообразие Европейского Дома должно быть открыто для каждого. Душа народа, по мысли Копелева, раскрывается через более близкое знакомство с особенностями этих народов, через диалог их культур.

Передо мной фотография четвертивековой давности. Это участники Международного симпозиума «Копелевские чтения. Диалог культур», в котором автору этих строк (пятый во втором ряду справа) посчатливилось участвовать. Симпозиум проходил в марте 1997 года, был посвящен как раз Вуппертальскому проекту и приурочен к 85-летию писателя. Сам Лев Зиновьевич, тогда еще здравствовавший, не смог присутствовать на этом форуме, он прислал к его участникам видеообращение.

Но компания собралась солидная, ряд участников – ученые с мировыми именами. Покажу некоторых. В самом центре первого ряда – легендарный академик Я.С. Драбкин, личный друг Копелева, в то время научный руководитель Центра германских исторических исследователей РАН. Второй справа в этом же ряду – почетный профессор Фрайбургского университета в Германии, военный историк и философ Вольфрам Ветте. Рядом с ним научный руководитель Всероссийского центра иноязычной культуры, изобретатель теории коммуникативной методики обучения Е.И.Пассов. Скромно притулившаяся молодая дама в голубом сарафане слева в третьем ряду – старшая дочь Василия Макаровича Шукшина Екатерина. Из трех дочерей Шукшина она менее всех известна широкой публике, но хорошо известна в научных кругах. Екатерина Васильевна – доктор филологических наук, профессор, в то время научный консультант Вуппертальского проекта. Ее плоховато видно, поэтому отдельно предлагаю портрет – Е.В. удивительно похожа на своего отца.

Тогда я выступил с докладом «Бетховен и Голицын». Благодаря тому, что были изданы материалы симпозиума, это выступление сохранилось. Если кому-то оно интересно, публикую его отдельно.

https://author.today/u/igorreznikov48/posts/edit

Мне кажется, что наступают времена, когда Вуппертальский проект снова окажется весьма актуальным.