Печенька для фэнтези

Автор: Евгений КрасЭтот странный комплект изделий был явлен миру в далёком 1912 году и сейчас известен как Бородинский клад. Ещё его называют Бессарабским кладом. Вообще-то это название точнее, потому что путаницы не вызывает. Ведь к тому самому Бородино он никакого отношения не имеет. Итак, место действия - Российская Империя, Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, село Бородино. Именно в окрестностях этого села и был найден клад. С самого начала история вызывает массу вопросов. Дело в том, что согласно описаниям нашли его крестьяне «добывавшие камень из небольших курганообразных насыпей». Думаю, что никто не будет спорить, что в переводе на русский, это означает, что изделия попали на свет божий благодаря расхитителям гробниц. Что там не срослось у них с местными властями не ясно, но о подробном изучении места находки нигде не упоминается. Хорошо ещё, что предметы оказались не в частной коллекции, а были переданы археологу Эрнсту Романовичу Штерну из Одессы. Тот изучил, как мог, материал и на следующий год сделал доклад об этой находке на международном конгрессе в Лондоне. Он же дал первую датировку находкам – 17-18 век до н.э. Далее предметы попали в Государственный исторический музей в Москве, где благополучно дожили до наших дней... вместе со своими загадками.

Всего в кладе было 17 единиц хранения, но в хорошей сохранности только 11. Их и рассмотрим, как сумеем.

Начнём с простого. Три «булавы». Кавычки я поставил, потому что от этих самых орудий ударно-дробящего действия остались лишь головки. Такие булавы из камней разных пород находят довольно часто на обширных территориях Евразии и обычно их относят к памятникам бронзового века. Специалисты говорят, что они сделаны из камня «тальковой породы». Такой материал можно найти на Кавказе и в Саянах. Сделаны очень аккуратно. Посмотрите:

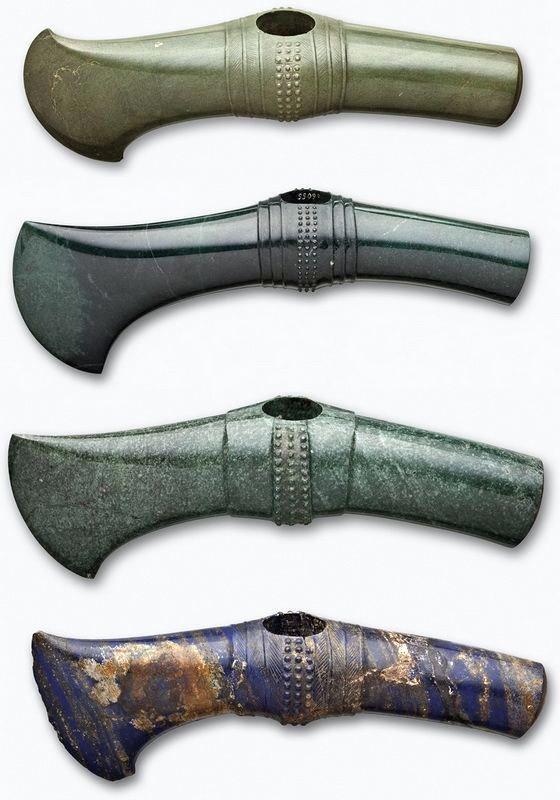

Далее в списке четыре топора. Разумеется, тоже без топорища – время давным-давно съело всю органику. Тоже ничего особо оригинального в этих топорах нет. Очень похожие изделия продемонстрировал ещё Шлиман, который раскопал свою так называемую «Трою». Есть такие и в других местах. Некоторые такие топорные изделия отличаются по форме, но одно общее у всех них точно есть – высокое качество изготовления. Сравните сами – вот четыре топора из Бородинского клада:

А вот топоры из «Трои», которую нашёл жулик и проходимец по фамилии Шлиман:

А вот такой угловатый стэлс-топор нашли археологи в Германии:

Очень похожие топоры, прямо как родные братья немецкому, найдены в Хабаровском крае. Вот они:

Двоюродный брат бородинским и троянским топорам был найден в Финляндии:

А вот этот топор из Кабардино-Пятигорска. Согласитесь – тоже родственник:

Как вы заметили, наверное, качество изготовления у всех очень высокое, хотя «Троянские» топоры всё же получше будут по части художественной проработки. Но даже среди всех этих красавцев можно найти и самые-самые. Вот этот топор историки относят к «Кобанской культуре»:

Ещё бросается в глаза то, что камень для изготовления топоров всегда применялся разный. То есть делали из того, что было под руками – лишь бы материал по характеристикам подходил. И вот в этом есть некоторая закавыка. Дело в том, что учёные попытались-таки выудить из изделий всю возможную информацию всякими научными методами. Тут и выяснилось, что нефрит, из которого сделаны топоры, не местный – он добыт в Саянах. Разумеется, сразу же возникла версия, что сырьё привезли оттуда, а топоры сделали уже здесь, в западном Причерноморье. Обосновали историки свою гипотезу тем, что похожих топоров в Южной Сибири пока не находили. Возможно... Но я бы не стал исключать, что и сделали их там же, где добывали материал. Тем более, что один из Бородинских топоров для данного региона тоже не характерен – «ареал обитания» такой формы (хотя и в бронзовом исполнении) – Северный Кавказ, а три других имеют родственников в Поволжье – как раз полдороги до Саян. Даже то, что изделия и стилистически, и по материалу разные, говорит о том, что они просто не могли быть сделаны в одном месте. В общем – варианты есть.

Кстати, специалисты отмечают, что этот самый нефрит, из которого сделаны топоры, хотя и относительно легко полируется с помощью кварцитового песка, но очень трудно откалывается. Так что топорики вполне можно было использовать по прямому назначению без особого риска разбить произведение искусства.

Говорят, что кроме целых топоров в кладе нашли ещё три обломка от похожих изделий, но их изображений ни в каком виде я не нашёл... да и не искал особо. Ещё из мелочей я не искал пластинки из бронзы (оковка древков предположительно) и пару «фрагментов керамики».

По принципу «от простого к сложному» далее идут копья, то есть в нашем случае — наконечники от копий. Анализ этих изделий позволил уточнить первоначальную датировку по аналогам до 15-16 веков до н.э. Похожие наконечники находили на обширной территории от Чёрного моря до самой Сибири, хотя настолько дорогих и разукрашенных среди них не было. Самый большой наконечник и втулка от сломанного наконечника сделаны из серебра 916 пробы. Вес большого наконечника больше полкилограмма. Третий наконечник массой 280 грамм отлит из сплава серебра и меди (400 проба). Все три изделия инкрустированы листовым золотом 750 пробы, причём по очень продвинутой технологии, позволившей использовать золото по минимуму. Общая технология изготовления одинаковая – наконечники отливали в двухсторонних литейных формах, потом дополнительно обрабатывали для придания «товарного вида». Лезвия дополнительно проковывались, затачивались и даже полировались. Потом дополнительно на них чеканили узоры. Получилось очень красиво:

Интересно, что несмотря на общую «похожесть», конструктивно наконечники всё же разные – они отличаются способом крепления к древку. На одном наконечнике для дополнительного крепления к древку предусмотрели два отверстия, на другом – два ушка и на третьем – одно ушко. Это может говорить о том, что наконечники изготавливались разными мастерами, а может быть и в разных местах, и в разное время.

Специалисты и тут также полюбопытствовали насчёт материалов. Оказалось, что руда для изготовления металлов была добыта в Приуралье. Я с трудом могу себе представить вариант, при котором руду с «дикого» и «отсталого» Урала везли на «цивилизованный» Запад для того, чтобы там что-то такое сваять «продвинутое», ведь содержание серебра в руде обычно не превышает 250-280 грамм на тонну, с дорогами плохо, а расстояние запредельно большое. Поэтому думаю, что наконечники были сделаны там же – на Урале. Возможно, что теми же самыми людьми, которые изготавливали украшения для захоронений в Долине царей, в Хакасии.

Кинжал сделан практически по той же технологии и из того материала, что и наконечники. Поэтому, хотя историки везде и всюду назойливо указывают на внешнее сходство Бородинского кинжала с изделиями из Микен, но утверждать, что он сделан в Греции, по сути оснований нет. Тем более, что серебро его клинка тоже родом с Урала. Что касается инкрустации клинка золотом, то аналогичный приём часто встречается в захоронениях скифов по всей Евразии. Я уже показывал в своих заметках фотографии подобных изделий. Ну, а вот и фотография Бородинского кинжала вместе с последним предметом из клада, про который стоит упомянуть особо, на сладкое:

Эту штуку называют «серебряной булавкой», коей она, скорее всего и является на самом деле. Единственное, что несколько меня смущает – её размеры. Внимание! Длина более 31 см и вес более 170 грамм отлично обработанного серебра с чеканным орнаментом. Ну, как бы не очень удобно скреплять таким изделием края одежды, хоть бы это был и самый парадный из плащей. Но, с другой стороны, ничего лучше придумать я не могу, не впав в ересь.

Далее начинаются версии. При этом ни одной бесспорной среди них нет. Даже датировка клада разная в разных источниках. Самые уравновешенные предпочитают на углубляться в детали, а пишут просто – где-то середина второго тысячелетия до н.э. Само-собой всех впечатляет общая высокая художественная, да и просто стоимость изделий из клада. На основании этого часто высказывают мнение, что всё это – детали облачения какого-то знатного человека. Однако я с трудом могу представить себе человека, который носит с собой четыре булавы, шесть топоров, три копья и кинжал с мегабулавкой, которой тоже можно на тот свет кого-нибудь отправить. Это уже как-то выглядит… не очень психически здорово. Другие специалисты говорят о том, что, возможно все эти предметы предназначались для наград верных подданных знатного человека. Тоже сомнительно – ведь тогда возникает вопрос – а зачем их тогда закопали вместе с этим вождём? На том свете богов награждать? С другой стороны, не вызывает сомнений, что все эти изделия имели парадный, ритуальный… да какой угодно характер, кроме практического. Ведь ни на одном из этих предметов нет следов использования. Все они новенькие.

Частенько историки в пылу полемики и вовсе стараются факты притянуть за уши для оправдания своих версий. Вот такой, например пассаж: «…такие детали узора, как заштрихованные треугольники, ромбы и меандр (орнамент с рисунком в виде ломаных под прямым углом линий), находят свои аналогии в различных культурах материковой Евразии, а вот узоры из спиралей и свастики – в культурах Эгейского мира…». Можете поискать картинки самостоятельно, можете посмотреть уже отобранные мной в предыдущих заметочках. Довольно быстро увидите, что товарищ немного не прав. Все эти элементы встречаются везде «оптом и в розницу». И никакого «авторского права» на свастику у культур Эгейского мира отродясь не было, как и на спирали. То есть узоры, хотя и носят на себе печать авторского стиля (точнее авторских стилей), однако указателем на место и время не являются.

Так, где же разгадки всех этих загадок? Где та самая универсальная истина, которая способна прикрыть все вопросы, заданные Бородинским кладом? Да не ломайте голову – нет такой версии и полагаю никогда не будет – слишком всё противоречиво, а с источниками информации явные проблемы.

Поэтому предлагаю посмотреть на этот комплект под совершенно другим углом, который вам конечно же ближе… Это же отличная реальная основа для литературной деятельности. Ведь даже начало истории скрыто во мраке – никто не знает, при каких обстоятельствах эти предметы попали в руки властей на самом деле, и что там были за странные «крестьяне», которые добывали камень в странных местах… а потом о них ни слуху, ни духу. Ясно, что этот набор в древности не мог принадлежать одному человеку. Или мог? Давайте немного про «ересь». Помните многосерийную киношку про войну престолов? Там «белых ходоков» можно было убить только оружием из вулканического стекла. Так и здесь разные образцы оружия из разных материалов – может для разных видов нечисти? Тогда это арсенал очень ловкого охотника. Или же для команды охотников, среди которых была и отмороженная девчонка с серебряной «мегабулавкой». А может быть это действительно клад, который спрятали расхитители гробниц, а его случайно нашли крестьяне, которые все полегли в схватке с бандитами, но остался в живых один отважный жандарм, который сумел-таки передать реликвии археологу Штерну? А он точно – археолог? Зачем он ездил в Лондон, когда доклад мог сделать и в Санкт-Петербурге, что было бы по тем временам даже покруче? Тогда получается, что охота за кладом ещё не закончилась. Странный он, однако, этот клад, да и знаки небесной воды и гор на кинжале и булавке очень странные.

Три молота уже разбиты, одно копьё уже сломано, чаша с зельем тоже разбита, но их не выбросили, потому что…