Статья. Т-34 – танк как идеальная идея

Автор: Ланцов Михаил АлексеевичОригинал статьи расположен тут https://vk.com/@-212569940-t-34-tank-kak-idealnaya-ideya

Продолжение статьи - Альтернативные АБТ Союза (без Т-34)

Великая Отечественная война – одно из самых страшных испытаний нашего Отечества за всю историю его существования. Это была война за выживание. Победим – выживем. Проиграем – нас всех перебьют.

И наши деды справились.

В том числе и потому, что действовали по ситуации, проявляли смекалку, упорство, трудолюбие, смелость и прочие позитивные качества. Да и героизма хватало. Эта была поистине народная война, где сражался и фронт, и тыл. Каждый старался внести свою лепту.

В этой войне было все. И успехи, и поражения. Потому что противостояли мы сильному и умному врагу, готовому пойти на все ради победы. И который прикладывал все усилия, как моральные, так и физические для победы.

В этой статье я хочу коснуться одного вопроса, который, на мой взгляд переоценен в рамках огульной пропаганды. Из-за чего у многих неподготовленных людей вызывает искаженное восприятие реалий войны. А именно танка Т-34.

Понимаю, что тема провокационная. И сразу говорю – статья касается только одного танка и не распространяется на все остальную бронетехнику Союза. Недооцененную технику. Т-34 поднят на щит и превозносится, в то время, как танки вроде КВ-1, ИС-1/2/3, Т-60/70 и прочие остаются в тени. Хотя на самом деле они достойны много большего. Посему я постараюсь в этой статье развеять миф о том, что Т-34 был лучшим танком войны. И, на мой взгляд, 9 мая на Красной площади должен ехать КВ-1, а никак не Т-34.

Оглавление:

- Корпус

- Двигатель

- Цены

- Итог

Т-34 танк без всякого сомнения легендарный.

Тут и 65909 выпущенных экземпляров, и приятный внешний вид, и какая-то невероятная по масштабности пропаганда, в рамках которой он назывался лучшим танком Второй Мировой войны, ибо был предельно дешев и прост в производстве при подходящем уровне эксплуатационных качеств.

Но, несмотря на это, существует мнение о том, что Т-34 переоценен. Мягко говоря, переоценен.

Давайте разберемся с этим вопросом.

Начнем с начала.

Очень часто идет сравнения человеко-часов того же PzKpwf IVили Pz.KpwfV Panther и нормо-часов Т-34. Это прям одна из самых популярных тем и аргументов для доказательства низкой себестоимости Т-34. Ведь эти часы отличаются в 4-5 и более раз в пользу Т-34. Из-за чего делается вывод о том, что Т-34 был в такое же кол-во раз дешевле.

Но тут закрылась ошибка.

Что такое человеко-час? Это час условное времени работы одного человека. Один из основных параметров оценки трудоемкости.

Что такое нормо-час? Это час времени работы цеха, участка конвейера или какого-то иного подразделения. Нормо-час нужен для того, чтобы синхронизировать сложное производство, дабы исключить участки простоя и перегрузки.

Сейчас поясню.

Смотрите. На участок конвейера поступил танк. На этом участке ему должны установить допустим катки. По плану на эту операцию пусть отводится два часа. Выполнять ее буду, например, пять человек.

Сколько тут чего?

Заготовка танка будет стоять на этом участке 2 часа, значит засчитываем 2 нормо-часа. Выполнять работу в течении 2 часов будут 5 человек, значит засчитываем 10 человеко-часов.

Это простой пример. Но он позволяет понять, что человеко-час не равен нормо-часу. Их сравнивать в лоб тоже самое, что сравнивать теплое с мягким.

Как же оценить трудоемкость?

Точных же данных именно по человеко-часам для Т-34 в свободном доступе нет. Во всяком случае я не сумел их найти, ибо как правило приводят нормо-часы. Поэтому придем от косвенных признаков.

Как это сделать?

Для начала нужно понять, что в те годы (30-50-е годы) корпус составлял большую часть стоимость танка. Обычно от 60 до 80%. В наши дни доля, конечно, поменьше, но корпус до сих пор – самая дорогая и ценная часть танка, стоящая никак не меньше 30-40%.

В Т-34 ценность корпуса плюс-минус оценивается в 70%.

В остальных 30% «главную скрипку» играют двигатель и орудие.

Корпус

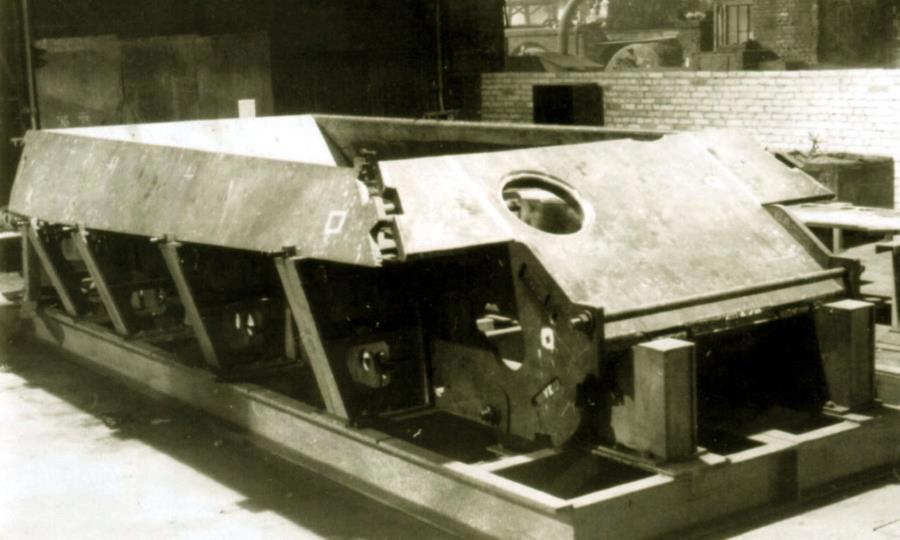

* это корпус Panther, а не то, что вы подумали

Чем сложнее геометрия корпуса, тем выше его стоимость.

Это – аксиома.

Исключение из которой составляют полностью или преимущественно литые корпуса. Но у них в силу технологических особенностей удельная эффективность брони довольно низкая, нежели у катанной-закаленной (на 20-25% и ниже). Так что вернемся нормальному корпусу из сварных катанных закаленных плит.

Чем сложнее геометрия корпуса, тем больше требуется протяженность точного отреза броневых плит и сварного шва. Причем шов этот делать тем сложнее, чем хитрее соединения. Сварить плиты в условную «коробку» под углом 90 градусов совсем не одно и тоже, что собирать пространственный конструктор с массой наклонных плит.

С чем можно сравнить корпус Т-34 из германских аналогов? С PzKpfw III-IV? Нет. Отнюдь, нет. У тех довольно простой в изготовлении «коробчатый» корпус. По сложности геометрии и трудоемкости изготовления корпус Т-34 вполне сопоставим скорпусом PzKpfw V – знаменитой «Пантерой». Только у «Пантеры», в отличие от Т-34 бронирование было дифференцированным, из-за чего стойкость к обстрелу снарядов у этих танков отличалось фундаментально. Со всеми вытекающими последствиями.

Здесь нужно немного прояснить вопрос, связанный с бронированием.

Обычно очень любят говорить о том, что броня Т-34 не пробивалась немецкими ПТО средствами на начало войны.

Но смотрите сами.

Основное ПТО немцев на начало войны - 3,7 cm Pak 36 с дистанции 500 м обычным бронебойным снарядом пробивал порядка 48-мм брони под углом 90 градусов.

У Т-34 броня корпуса под углами 45 (борта) и 60 (лоб) градусов, что увеличивает ее приведенную толщину. Поэтому на практике немцам свои «колотушки» приходилось ставить на небольших дистанциях в 100-200 м для уверенного поражения Т-34.

Да, эти дистанции невелики. Однако учитывая отсутствие командирской башенки у Т-34-76 и в целом плохого обзора, перегруженности командира танка, а также слабого обеспечения прикрытия танков пехотой в начале войны, это не являлось серьезной проблемой.

Для ПТО РККА, кстати, подобные «кинжальные дистанции» также были обычной практикой. Так как пробитие 45-мм 53-К было вполне сопоставимым с 3,7 cm Pak36, а техники с 30-40-мм броней у немцев хватало. Да, имелся и «картон», вроде PzKpfwI-II, но не им единым воевали. Чего стоил один только чешские LT vz.38 с его 50-мм лбом или германские Pz.Kpfw.III Ausf.H с 60-мм лбом, каковые имели у Вермахта в изрядном количестве с первых дней Великой Отечественной.

Но мы отвлеклись.

ПТО.

Тут важно понимать, что в июне 1941 года у немцев, кроме 37-мм ПТО имелась и 50-мм, хоть и меньшим числом (около тысячи орудий). И 5 cm Pak. 38 уже на 500 метрах давала 78-мм пробития под углом 90 градусов, что позволяло с этого расстояния довольно уверенно работать по Т-34. С марта же 1942 года в войска пошла 7,5 cm Pak. 40, которая на 500 метрах пробивала уже 135-мм, позволяя надежно поражать Т-34 на дистанциях свыше 2000 метров.

То есть, на начало войны Т-34 еще обладал условно противоснарядным бронированием, однако, уже через год его защищенность перешла в категорию «противопульной/противоосколочной». У немцев наблюдалась близкая картина. Но если немцы аналогичные проблемы в своих машинах пытались устранить, постоянно их модернизируя и наращивая дифференцированную защиту в сторону усиления лба, то Союз этого не делал. Даже Т-34-85 остался тем же самым «картоном».

Таким образом у нас что получается?

У Т-34 корпус, сопоставимый по трудоемкости и стоимости в производстве с корпусом Pz.Kpfw VPanther, однако обладающим, по сути, противоосколочным бронированием. Что сводило на нет все эти потуги с хитрой геометрией из плит тех толщин можно было лепить обычную «коробку» с тем же успехом.

Эти выводы нашли свое отражение в Т-44, который получил и дифференцированную броню с крепкой лобовой деталью, и более простой в производстве корпус, борта которого, например, не имели наклона за ненадобностью.

Двигатель

На Т-34 стоял дизельный двигатель В-2.

Его поставили на вооружение осенью 1939 года. И снимая с вооружения бензиновый М-17Т сопоставимой мощности.

Существует акт испытания бензинового М-17Т на танке БТ, на основании которого от М-17Т и был произведен отказ от него. Однако акт довольно смешной. Из него совершенно ясно видно, что у М-17Т во время этих «испытаний» было выставлена явная и серьезная задержка зажигания из-за чего и наблюдалось сильное снижение мощности и языки пламени из выхлопных труб.

Из чего можно сделать вывод о том, что внедрение дизеля В-2, являлось не технически оправданным шагом, а политическим волюнтаризмом отдельных личностей. Впрочем, в рамках клановой борьбы внутри Союза подобный поворот был обычным делом на протяжении всей его истории. Для принятия на вооружение того или иного образца техники намного важнее было не ее качества, а то, чей человек числится ее разработчиком.

История В-2 довольно проста и показательна.

Разработка началась в 1931 году. В 1938 его разработчик (Чеплан К.Ф.) расстрелян и делом занялся Чупахин Т.П. и уже в 1939 году двигатель оказался принимают на вооружение, начав его производство.

Каким он оказался в этот момент?

В среднем вдвое более дорогим в производстве, чем М-17Т, не только из-за более трудоемкого процесса производства, но и из-за использования дефицитного в те годы алюминия (из него, например, отливали головку цилиндров). При этом двигатель на танке (а не на стенде, где он выжимал около 100 часов) давал ресурс не больше 50 часов, что было в несколько раз меньше, чем у М-17Т (400 часов на стенде и около 250 часов на танке). Да, в ходе войны его довели. Но незначительно и, в целом, ситуации кардинально это не меняло.

Важная деталь. М-17Т – это весьма несовершенный двигатель. По сути, советская копия германского V12 двигателя BMW VI 1926 года, который хотя и являлся формально развитием рядного 6-цилиндрового BMW IV, но, по сути, был вариацией на тему Liberty L12 1917 года. То есть, к 1939 году данный двигатель (М-17Т) был крайне архаичной и устаревшей конструкции. Например, у него не было единого блока цилиндров и каждый «стакан» цилиндра прикручивался к основе шпильками, что сильно снижало ресурс и усложняло обслуживание.

И, несмотря на это обстоятельство, куда более совершенный концептуально дизель В-2 кардинально проигрывал древнему М-17Т в стоимости мотор-часа. Фактически – в десять раз на 1939-1940. К концу войны этот разрыв несколько сократили, но не принципиально.

Есть мнение и довольно популярное, что 50 мотор-часов танку более чем достаточно. Ведь сойдя с железнодорожных платформ он может сразу вступать в бой.

Но это мнение – ошибочное.

Дело в том, что железные дороги осуществляют только стратегический маневр техники. Оперативный и оперативно-тактический техника осуществляет своими силами. Из-за чего уже в 30-е годы танкам требовалось иметь 200-300 мотор-часов или больше. Ибо в противном случае резко возрастают небоевые потери.

Ситуация с низким моторесурсом в ситуации с Т-34 усугублялась рядом иных факторов:

- В РККА было мало опытных механиков-водителей.

- В РККА было мало ремонтно-восстановительных подразделений, а те, что имелись были плохо обеспечены запчастями.

- Неудачная трансмиссиея Т-34. Не синхронизированная коробка передач располагалась в корме и управлялась длинными тягами. Это порождало серьезную сложность в переключение скоростей: низкая чувствительность рычага переключения и большой люфт. Из-за чего популярной практикой было включение второй скорости, с которой трогались и на которой ездили, не переключая на иные. Что ни разу не повышало ресурс двигателя и вообще всего танка…

Особняком стоит вопрос о топливном балансе.

Дело в том, что о нем довольно часто начинают вспоминать, говоря о внедрении В-2. Что, дескать, это позволяло навести порядок в логистике снабжения и прочее. Но…

Дело в том, что к 1 августа 1939 года в РККА насчитывалось десятки тысяч боевой гусеничной техники, которая вся работала на бензиновых моторах. Дизеля имелись только в небольшом парке тягачей, хотя и там добрая половина была бензиновой и собственно дизельные тягачи по сути начали внедрять почти одновременно с В-2.

О чем это говорило?

О том, что накануне войны руководство РККА решило усложнить снабжение своих АБТ-войск. И вместо унификации по топливу, начало разводить зоопарк.

Говоря же о топливном балансе, нужно помнить, что, в 1940-ом году он выглядел следующим образом:

- авиационный бензин – 4,05% (889 тыс. тонн);

- обычный бензин – 16,17% (3 546 тыс. тонн);

- керосин – 25,32% (5 553 тыс. тонн);

- дизельное топливо и моторное масло – 9,52% (2 088 тыс. тонн);

- мазут – 44,94% (9 858 тыс. тонн).

При этом, нужно держать в уме, что бензин Б-70 (топливо для М-17Т) в 1939-ом году уже по сути не являлся авиационным бензином. Так как у авиаторов имелся запрос на более высокооктановый бензин. И дальше это только усугублялось.

Вот таблица производства бензинов в 1941 годах (в тыс. тонн).

| 1-ый кв. | 2-ой кв. | 3-ий кв. | 4-ый кв. | Итого | |

| Авиабензин Б-78 | 73 037 | 176 439 | 423 719 | 471 602 | 1 144 797 |

| Авиабензин Б-74 | 170 765 | 291 331 | 327 957 | 245 778 | 1 035 831 |

| Авиабензин Б-70 и РБ-70 | 205 990 | 181 431 | 163 587 | 146 138 | 697 146 |

| Авиабензин КБ-70 | 70 928 | 70 928 | 70 928 | 70 928 | 283 712 |

| Автобензин | 917 909 | 984 833 | 1 049 399 | 121 171 | 4 659 883 |

Как мы видим – идет наращивание бензина Б-78 с более высоким октановым числом, чем Б-70. При этом, в боевых самолетах уже в 1938-1939 году отечественные авиабензины без присадок, повышающих октановое число, не применялись. Бензин же Б-70 по сути, в 1938-1939 годах стал основным топливом для АБТ РККА, используясь в авиации лишь во вспомогательных частях на учебных самолетах.

Важно! Американский авиационные бензин начал поступать в Союз только во второй половине 1942 года.

Дизельное топливо в 1940 году уходило в сельское хозяйство и промышленность без остатка. Оно было дефицитным. Из-за чего часть тракторов ездило на керосине, вместо дизтоплива. Более того, в эти 9,52% входило не только дизельное топливо, но и разные виды жидких масел, из-за чего собственно дизельного топлива (газойль и солярка) было еще меньше.

Да, пожаробезопасность у дизеля формально выше.

Но практика показала, что при попадании снаряда в полупустой бак, пары бензина и пары солярки воспламеняют от высекаемых иск с плюс-минус одинаковой гарантией. И, в целом, такого рода проблемы не являются определяющими.

Остается еще вопрос запаса хода.

Да, дизельный двигатель более экономичный. Но разница в запасе хода в 10-15%, да даже и в 20% не является определяющей даже в теории. Потому что в любом случае в войсках нужны автоцистерны для заправки техники на марше. И организация этой заправки.

Таким образом, по совокупности факторов двигатель В-2, поставленный на Т-34 можно назвать не только дорогим, но и вредным решением. Даже если бы на Т-34 ставился бы старый, убогий М-17Т было бы намного лучше, как для танка, так и для страны в целом. Ну и дешевле танк получился бы. Если бы приняли решение модернизировать М-17Т, например, «одарив» его литой чугунным блоком цилиндров, то и подавно. Так как это не только снизило его стоимость производства/эксплуатации, но и повысило бы моторесурс.

Важно! Никто не спорит с тем, что дизель в АБТ дело хорошее. Но ложка хороша к обеду. И более-менее приличный танковый дизель в Союзе появился только в 50-е годы. Посему ставить его на танк в 1939-ом было не только дорого, но и глупо. И так поступать можно было лишь от безысходности, чего не наблюдалось.

Цены

Мы посмотрели на пространные описания. Теперь давайте взглянем на цены. В Союзе на государственных предприятиях цена являлась мерилом оценки себестоимости. Без накрутки и наценки. Иными словами – эти цены – чистая себестоимость.

Вот таблички с ценами на разную технику в Советском Союзе.

| 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1939 | 1940 | |

| БТ-2 (ХПЗ) | 93 313 | 76 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| БТ-5 (ХПЗ) | 0 | 0 | 66 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| БТ-7 (ХПЗ) | 0 | 0 | 0 | 91 309 | 96 453 | 95 326 | 101 094 | 0 |

| БТ-7М (ХПЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 196 | 177 609 |

| 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |

| Т-34 (завод 183) | 596 373 | 429 256 | 249 256 | 165 810 | 141 822 | 140 996 | 136 380 |

| Т-34 (завод 112) | 0 | 0 | 0 | 209 700 | 179 300 | 174 900 | 173 000 |

| Т-34 (завод 174) | 0 | 0 | 0 | 327 000 | 207 005 | 177 800 | 171 000 |

| Т-34 (УЗТМ) | 0 | 0 | 0 | 273 800 | 190 800 | 179 400 | 0 |

| КВ-1С (ЧКЗ) | 0 | 0 | 0 | 300 200 | 246 000 | 0 | 0 |

| ИС-2 (ЧКЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 900 | 264 400 | 230 000 |

| ИС-3 (ЧКЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 200 |

Также, вне таблицы укажу цены на иные танки, так как детализованной информации по ним не нашел:

Т-26 - от 61 до 76 тысяч рублей

Т-28 – от 248 до 250 тысяч рублей

Т-35 – около 606 тысяч рублей

Т-37 (плавающий) – около 22 тысяч рублей

Т-38 (плавающий) – около 33 тысяч рублей

Т-60 – около 81 тысячи рублей

КВ-1 – от 523 до 635 тысяч рублей

КВ-2 – около 558 тысяч рублей

Какой из этого вывод?

В первые пару лет производства средний танк Т-34 стоил практически как тяжелый танк КВ-1, либо незначительно дешевле. Даже в 1945 году Т-34 (Т-34-85) при средней стоимости около 160 тысяч обходился лишь на 31% дешевле тяжелого танка ИС-2, имевшего несравнимо большую боевую ценность.

Сравним с германской техникой.

Рейхсмарка была основана на золотом стандарте с курсом (с 1934 года) 2,5 рейхсмарки за 1 доллар США. Что дает нам курс - 2,12 рубля за 1 рейхсмарку.

Теперь посмотрим на цены:

Pz.KpfwI - около 37 тыс. рм (~78 тыс. руб.)

Pz.KpfwII - около 49 тыс. рм (~ 104 тыс. руб.)

Pz.KpfwIII - около 96 тыс. рм (~ 204 тыс. руб.)

Pz.KpfwIV - 103-115 тыс. рм (~ 218-244 тыс. руб.)

Pz.KpfwV – 130 тыс. рм (~ 276 тыс. руб.)

Pz.KpfwVI Ausf. E – 260 тыс. рм (~ 551 тыс. руб.)

Pz.KpfwVII Ausf. B – 321 тыс. рм (~ 681 тыс. руб.)

StuGIII – около 82 тыс. рм (~174 тыс. руб.)

О чем это говорит?

Прежде всего о том, что миф об чрезвычайно дорогой и сложной в производстве германской бронетехники времен ВМВ – просто миф. Ведь данные цены, в отличие от советских, включают в себя и себестоимость, и наценку.

Какова средняя стоимость Т-34? Около 229 тысяч за всю историю производства. Что примерно совпадает с отпускной стоимостью Pz.Kpfw IV и себестоимостью Pz.Kpfw V Panther. При этом, учитывая отсутствие нормального бронирования, хотя бы в лобовой проекции, крошечного моторесурса, неудобного управления и плохого обзора боевая ценность Т-34 находится несравнимо ниже своих оппонентов (как Т4, так и Т5).

Поясню.

99% времени эксплуатации танка (кроме простоя и транспортировки на ж/д платформах) – это преимущественно марш. Бои занимают пропорционально очень мало времени. Поэтому, если танк неудобен в управлении и у него низкая эргономика, то экипаж сильнее изматывается и его боеспособность к целом, ниже. И тем сильнее будет падать боеспособность, чем ниже удобство. Правило «ты же коммунист» тут, увы, не работает.

Если из танка плохой обзор, то обнаружение целей и борьба с противником кратно усложняется. Особенно эта проблема усугубляется в ситуации, когда командир танка перегружен. В том числе и критически.

Если у танка малый моторесурс до капремонта, то он очень сильно ограничен в маневре. И задачи вроде марш-броска на 300-500 км для концентрации сил на смежном участке фронта становятся кардинально более сложными задачами. Особенно, если танком управлять неудобно, что усугубляет эту проблему. Ведь мехвод быстрее устает и раньше начинают совершать ошибки в управлении, что ведет к росту поломок.

Что же до линейных характеристик, то и тут все не хорошо.

Т-34-85 с дистанции 1500 м уже не пробивал в лоб Kp.Kpfw V Panther. В то время как сам был уязвим для него на практически любых дистанциях огневого контакта, в любой проекции.

Похожим образом обстояли дела с Pz.Kpfw IV Ausf.H & J, у которых в лобовой проекции имелось 80-мм брони, что защищало их от 85-мм орудия Т-34-85 на дистанциях свыше 1500-2000 м (в зависимости от снаряда пушки С-53), в то время как их орудие уверенно поражало Т-34-85 и с 2 км, и с 3 км. В том числе и потому, что у 7,5 cm KwK 40 имелось два вида кумулятивных снарядов с подходящим бронепробитием, которое с дистанцией не падало…

Итог

Лозунг о том, что Т-34 – лучший танк Второй Мировой войны выходит мифом. Но пропаганда Союза (а в след за ней и наша современная) со времен Хрущева продолжает возводит на пьедестал не то, что нужно по надуманным причинам. То есть, это классика награждения непричастных и наказания невиновных.

Повторюсь, что моя критика Т-34 не значит критику советского танкостроения в целом. В данной статье я постарался разобрать ошибочное возвеличивание пропагандой довольно посредственного танка, произведенного большим кол-вом.

А была ли у Союза альтернативна? Может быть, вариант с Т-34 был компромиссным и вынужденным?

Я считаю, что была.

В 1941 году в Союзе произвели 1223 танка КВ-1. ЛКЗ отпускал из по 553 тыс. рублей. В то же время было произведено 2996 танков Т-34-76. 183 завод отпускал их по 249 тыс. рублей и к концу года их выпускало уже 4 завода. То есть, Т-34 очевидно массировали. Однако, на мой взгляд, боевая ценность 1223 танков КВ-1 была несравненно выше 2996 Т-34 из-за большей живучести КВ-1 на поле боя.

Да, КВ-1 не был лишен недостатков. В том числе серьезных. Но у него имелись и существенные достоинства, особенно на начальный период войны. По сути, до массового внедрения 7,5 см ПТО он представлял собой очень серьезный аргумент на поле боя.

Если бы Союз сделал ставку на КВ-1, а не Т-34, то смог бы выиграть войну меньшей кровью. Да, танков было бы суммарно меньше, но толку от них было бы больше. Даже если бы КВ-1 было бы произведено в 2-3 раза меньше, чем Т-34.

Как бы это выглядело?

КВ-1 сводились бы в механизированные части и действовали при поддержке моторизованной пехоты. Плюс насыщение ремонтными частями по немецкому образцу. А боевые порядки обычных частей насыщались бы действительно дешевыми и простыми в производстве танками Астрова и САУ на их основе. Плюс отдельные штурмовые САУ на базе КВ, которые и так существовал, вроде СУ-152

Развитие же делать через линейку КВ-85 и далее в ИС для основных машин. И по линии Т-60 в Т-70 для танков поддержки пехоты.

Но мы получили то, что получили.

И если верить статистике, опубликованной Кривошеевым, то потери именно среди средних танков у нас были чрезмерными. Дурость? Глупость? Вредительство? Я думаю, что просто очередной «поворот не туда». Потому что были и силы, и средства, и модели для более выгодного способа решения поставленных перед Союзом задач. Однако…

В любом случае, выставлять Т-34 как лучший танк Второй Мировой или Великой Отечественной я считал в корне не верно.

Продолжение статьи - Альтернативные АБТ Союза (без Т-34)