Альтернативные АБТ Союза (без Т-34)

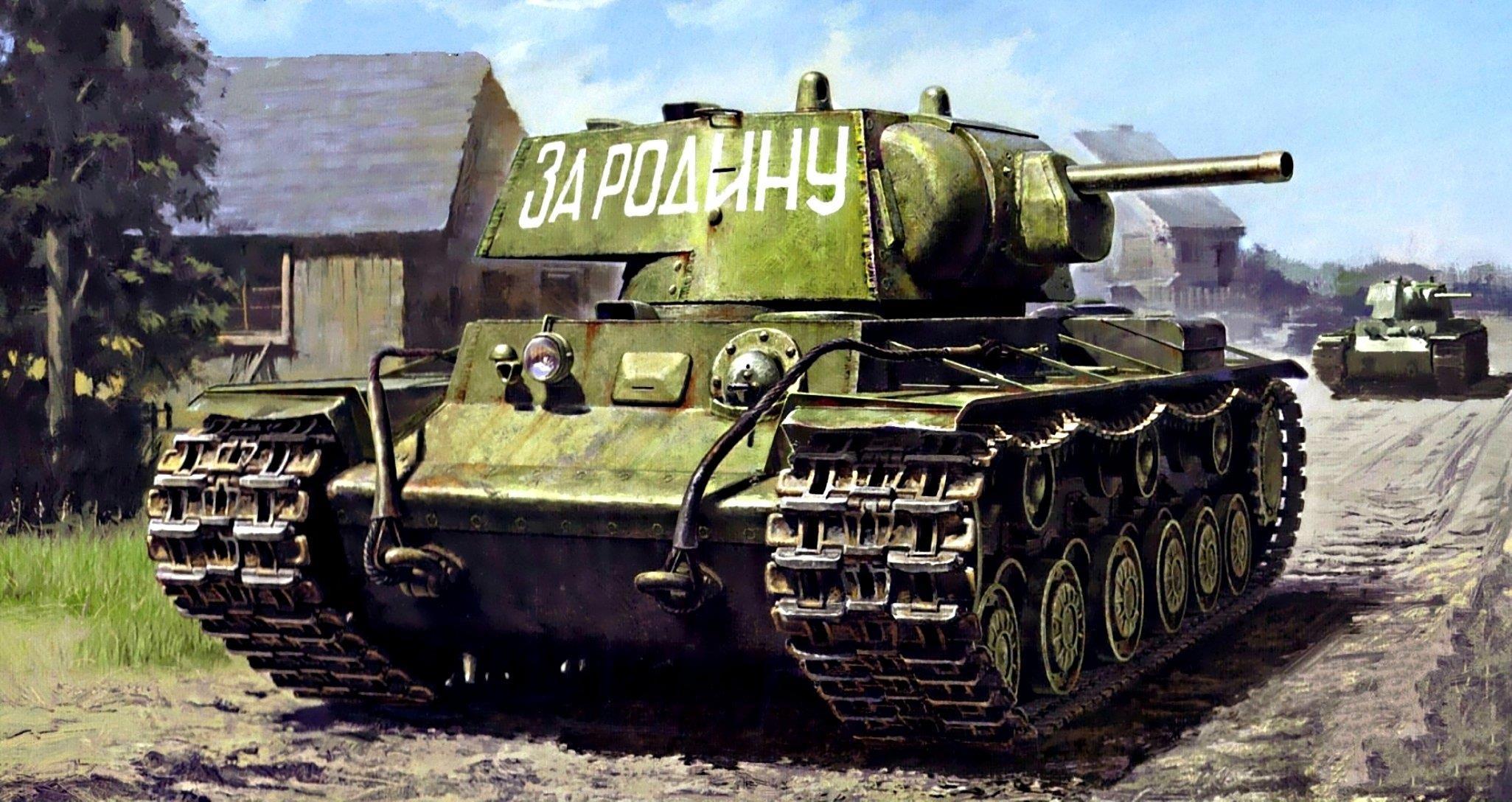

Автор: Ланцов Михаил АлексеевичВ статье я разобрал особенности конструкции Т-34 и сделал вывод о том, что для основных ударных частей было бы намного разумнее использовать танки КВ-1 на начальном этапе войны, вместо Т-34. Давайте посмотрим на то, как бы это могло произойти.

Критика статьи про недостатки Т-34 и его переоцененность не носила по большому счету объективного характера. Тезисы возражения сводились к идеям следующего порядка: «мне дед говорил, что…», «ты ничего не понимаешь», «чушь и бред», «автор дурак», «Т-34 лучший танк», «предки были не дураки и не тебе критиковать их», «руки прочь от святого», «как ты смеешь такое писать в преддверии 9 мая» ну и так далее. Как вы понимаете – смешно.

К статье были возражения конструктивного характера, указывающие на ошибки. Но их было мало, и они в целом общей панорамы (и выводов) не меняли.

Посему я принял решение о том, что в целом статья верна, хоть и неприятна. Все-таки отношение к ВОВ во многом в нашем обществе выступает мерилом «свой/чужой». Посему любая критика воспринимается болезненно. Даже если она конструктивная. Просто потому, что на эмоциональном уровне такая критика воспринимается как маркер «чужой» безотносительно чего бы то ни было. Это я заметил еще когда писал роман «Маршал.

Итак, КВ-1. Как мог произойти поворот истории без Т-34 в АБТ Союза? Давайте пофантазируем на эту тему.

Точка бифуркации.

13 марта 1940 года завершается война Союза с Финляндией.

Цели, поставленные в войне, не достигнуты (создание Финской ССР). Отчеты об успехах и потерях не бьются с прогнозами, поданными Иосифу Виссарионовичу до войны. И он приходит к выводу о том, что старший комсостав занимается очковтирательством или даже вредительством. На волне чисток 1936-1939 годов это вполне допустимая реакция.

Чтобы разобраться в ситуации Иосиф Виссарионович решает сделать ставку на не ангажированных специалистов. Он формирует небольшие рабочие группы из личного состава (нижние чины, младший и средний комсостав), отличившиеся лично во время боевых действий в Испании, Монголии, Польши и Финляндии.

Их задача – проанализировать результаты этих компаний.

Кроме того, он имеет долгие беседы с разного рода техническими специалистами. Напрямую. В обход их начальства. Что он на практике и делал время от времени после начала ВОВ, чтобы быстрее понять суть происходящего.

Итогом этой кампании «культпросвета» становится начало серьезной смены курса военно-технического развития. Причем смены резкой и можно даже сказать аварийной, так как Иосиф Виссарионович приходит в ужас от перспектив предстоящей войны с очень высокой вероятностью катастрофы.

15 апреля 1940 года с должности наркома оборона снимается К. Ворошилов. Эту должность занимает лично Иосиф Виссарионович, так как не доверяет никому столь ответственное дело.

1 мая 1940 года формируется доклад, обобщающий опыт боевых действий. Часть его выводов (касающиеся АБТ):

- Средства противотанковой обороны постоянно развиваются и опередить их надолго невозможно. Но АБТ Союза в основной своей массе не способно противостоять даже легким ПТ средствам (бронебойный пули обычных калибров и противотанковые ружья калибром до 20-мм). Основным же видам ПТО (ПТ орудиям 37-50-мм) уже не способны противостоять все существующие модели не только легких, но и средних танков (включая новый Т-34), а также некоторые образцы тяжелых (например, Т-35).

- Танки, действуя в отрыве от пехоты и средств обеспечения/усиления, крайне уязвимы для пехоты, насыщенной средствами ПТО.

- Танки, лишенные между собой радиосвязи, действуют не согласованно и в известной степени автономно. Что резко снижает эффективность их организованного использования.

- Концепция разделения на пехотный и кавалерийский (крейсерский) танк не верна по сути. Из-за высокой уязвимости танков от средств ПТО действовать быстрыми танками в отрыве от пехоты и прочих средств обеспечения самоубийственно. А действуя без отрыва от пехоты особенных требований по скорости к танку уже не предъявляется, так как организованные колонны все равно быстрее 20-30 км/ч обычно не передвигаются по шоссе (даже автомобильные).

- Вводится концепция разделения на пехотный и ударный танк. Первый видится как средство усиления обычных пехотных порядков. Второй – как инструмент прорыва и развития успеха.

- Пехотный танк (как концепция) в рамках новой концепции должен стать легкой, дешевой массовой машиной для огневой поддержки обычных пехотных порядков.

- Ударный танк в рамках новой концепции должен стать тяжелой машиной с защитой, подходящей для противодействия средствам ПТ потенциального противника. Иное лишено смысла, так как танк, лишенный такой защиты не в состоянии прорывать оборону и развивать успех (неся адекватные потери).

- Происходит переоценка воздушной угрозы. В первую очередь делается вывод о крайне высокой опасности, исходящей от пикирующих бомбардировщиков и штурмовиков. И о необходимости насыщения войск подходящими зенитными средствами.

- Ну и так далее.

Изменение парадигмы развития АБТ приводит к тому, что вся линейка БТ, включая вершину ее развития - Т-34, выводится за скобки. Равно как и иные средние танки. Средние танки признаются хоть и универсальными, но для нужд «рабочей лошадки» в пехоте они слишком дорогие, а для ударного танка – слишком слабо защищены. Из-за чего получаются этаким «сферическим конем в вакууме», который одинаково плохо пригоден для всего.

* Уже существующие Т-34 пускают под переделку в ЗСУ с установкой 37-мм 61-К в просторную поворотную башню с 20-мм броней. Все БТ на переплавку.

На роль основного ударного танка (считай тяжелого ОБТ) назначается КВ-1. У него имелось много недостатков. Однако, несмотря на них, он получался единственным танком, подходящим по броневой защите на роль ударного. Танк признавался годным условно и требующим доводки, с целью повысить его общую надежность, удобство управления, обзора и так далее.

На роль основного пехотного танка назначается Т-26. В первую очередь из-за большого количества готовых машин и хорошей освоенности. Танк признавался годным условно и требующим широких доработок - по сути создания новых машин разного толка на базе Т-26.

Создается три сводных ЦКБ АБТ.

Первое ЦКБ сосредоточилось (под руководством Н. Духова) на доводке КВ-1 и его развитии. Модернизация КВ-1 первой очереди:

- Повышение надежности трансмиссии. К этому вопросу были основные претензии;

- Улучшение обзорности из танка, которую оценивали крайне неудовлетворительной. Введение командирской башенки по типу германских Pz.Kpfw III и IV;

- Улучшение управляемости танковых подразделений. Радиофикация всех КВ-1 коротковолновыми радиостанциями 71-ТК-3;

- Улучшение управляемости собственно танка. Разработка и введение переговорных устройств с динамиками, встроенными в штатный шлемофон и ларингофоном;

- Повышение общего ресурса двигателя. Введение стояночного электрогенератора с приводом от маленького 1-цилиндрового двигателя.

Выпуск САУ на базе КВ-1:

- СУ-122 с 122-мм гаубицей М-30 в закрытой рубке. Для замены буксируемых вариантов М-30 в ударных бригадах.

- СУ-122П с 122-мм пушкой А-19 в открытой рубке. Для замены буксируемых вариантов А-19 в ударных бригадах.

- СУ-152 с 152-мм гаубицей М-10 в закрытой рубке. Для замены буксируемых вариантов М-10 в ударных бригадах.

Второе ЦКБ сосредоточилось (под руководством Н. Астрова) на доводке Т-26 и его развитии. Опираясь на обширные наработки середины 30-х годов было решено переделывать все имеющиеся Т-26 в 2 типа машин:

- Пехотный танк с установкой 20-мм автоматической пушкой ШВАК вместо 45-мм ПТ орудия в поворотную башню. Отказ от 45-мм 20-К связан с изменением концепции развития АБТ. У 45-мм 20-К - очень слабая эффективность в противодействии пехоте. Поэтому было решено ставить вместо нее 20-мм ШВАК.

- Легкое САУ с установкой 76-мм пушки КТ-28 в закрытой рубке.

Все варианты подразумевают усиление лобового бронирования за счет экранов и усиления подвески.

Здесь же легкие танки и продолжат развивать в духе философии Т-60 – Т-70 после завершения работ по модернизации Т-26. Но это уже детали, не связанные с темой статьи.

Третье ЦКБ занималось разработкой разного рода бронеавтомобилей и САУ/ЗСУ на их базе.

Кроме того, вводится запрет на расстрел инженерных и технических кадров. Все осужденные данного типа должны были распределятся по КБ закрытого типа. Также производится пересмотр всех дел по инженерно-техническим кадрам с направлением их (по возможности) в данные КБ.

1 июня 1940 года утверждается создание войск постоянной готовности (ВПГ) и начало формирования ударных бригад для них. ВПГ формировались личным составом только сверхсрочной службы и развертывались сразу по полному штату как в плане людей, так и материально-технического обеспечения. Остальная структура РККА принципиально не менялась и продолжала развиваться в старой парадигме, так как нельзя охватить необъятное.

Ударные бригады, вплоть до уровня отделения, формировались по новым штатам, составленным, опираясь на низовой опыт боев в Испании, Монголии, Польши и Финляндии, а также пожелания и чаяния наиболее опытных бойцов.

В данном случае я нарисовал вооружение, опираясь только на то образцы техники, которые имелись.

Общая структура ударной бригады:

- 1 Механизированный батальон

- 2 Моторизованных батальона

Средства усиления:

- Разведывательная рота

- Тяжелый гаубичный дивизион (152-мм гаубицы М-10)

- Тяжелая пушечная батарея (122-мм пушки А-19)

- Тяжелый минометный дивизион (120-мм минометы)

- Противотанковый дивизион (45-мм пушки 57-К)

- Зенитный дивизион (25-мм ЗУ и 37-мм ЗУ)

- Инженерно-саперная рота

- Ремонтно-восстановительная рота

- Санитарная рота

- Хозяйственная рота

Механизированный батальон выстраивался по следующей парадигме:

- Штабной взвод

- 3 Механизированные роты

- Зенитный взвод

- Разведывательный взвод

- Артиллерийский взвод

- Ремонтно-восстановительный взвод

- Санитарный взвод

- Хозяйственный взвод

Моторизованный батальон в целом по своему штатному расписанию совпадал с механизированным, только вместо мехрот имел мотороты.

Механизированная рота (мехрота)

- 1 отделение управления (2 КВ-1)

- 1 танковый взвод (6 КВ-1 сведенных попарно в 3 отделения)

- 2 мотопехотных взвода (по 3 ГАЗ-АА на взвод)

- 2 минометных отделения (по 3 82-мм миномета, по 3 ГАЗ-АА)

- 1 ПТ отделение (3 45-мм 57-К, 3 ГАЗ-АА)

Моторизованная рота (моторота)

- 1 отделение управления (2 БА-9)

- 3 мотопехотных взвода (по 3 ГАЗ-АА на взвод)

- 2 минометных отделения (по 3 82-мм миномета, по 3 ГАЗ-АА)

- 1 ПТ отделение (3 45-мм 57-К, 3 ГАЗ-АА)

*Опыт эксплуатации 50-мм миномета признан не удачным. Нового ничего разработать не успевали. Поэтому поставили в роту 82-мм минометы. Все равно не на горбу его таскать, а возить на грузовике.

В составе артиллерийского взвода мехбата и мотобата предусматривалась:

- 1 тяжелая батарея (3 122-мм гаубицы М-30 с тягачами Коминтерн)

- 1 легкая батарея (6 120-мм минометов на грузовиках)

Зенитные роты и взводы мехбатов и мотобатов комплектовались 25-мм пушками 72-К и 37-мм пушками 61-К, а также пулеметными установками М-4 на грузовиках для сопровождения на марше.

Мотопехотный взвод состоял из 3 стрелковых отделений и пары егерей.

Стрелковое отделение по штату 04/401 (от 05.04.1941), который можно утвердить и на июнь 1940:

- командир - СВТ-40

- наводчик пулемета - ДП-27, ТТ (вместо Нагана)

- подносчик боеприпасов - СВТ-40

- 2 автоматчика - 2 ППД-40

- 6 стрелков - 6 СВТ-40

Егерь вооружен винтовкой СВТ-40 с прицелом ПУ.

Таким образом пехотный взвод насчитывает 3 ДП-27, 26 СВТ-40, 6 ППД-40 и 3 ТТ.

* Учтя опыт эксплуатации СВТ-40 у бойцов сверхсрочников начнут формировать правильные условные рефлексы. Чтобы при виде СВТ-40 или иного оружия у них, как у собачек Павлова, появлялся только одна реакция – обеспечить оружию ласку, чистку и смазку.

76-мм и 85-мм зенитные орудия в бригаду не шли. Штатно. Их задача – прикрытия мостов, складов, вокзалов и прочих серьезных объектов от бомбардировочной авиации противника. В рамках ударной бригады они попросту лишены смысла.

Также с июня 1940 года начались следующие работы (среди прочего, в рамках обеспечения ВПГ):

- Запуск производства КВ-1 в Харькове на ХТЗ, вместо Т-34;

- Запуск производства КВ-1 в Сталинграде на СТЗ;

- Запуск производства КВ-1 в Горьком на заводе №112;

- Дизель В-2 направлен на доработку из-за завышенной цены и малого моторесурса;

- Возобновлен выпуск двигателей М-17Т;

- Начаты работы по модернизации двигателя М-17Т (М-17ТМ). Введение литой чугунного блока цилиндров (+ сменные гильзы) с сохранением креплений для модернизации и восстановления уже выпущенных двигателей. Цель – упростить обслуживание, повысить ресурс до капремонта.

- Начаты работы по модернизации ДТ-27 по итогам эксплуатации в Испанской, Монгольской, Польской и Финской кампаний. Задачи: 1) решить вопрос с перегревом возвратной пружины, 2) утяжелить быстро перегревающийся ствол, 3) обеспечить пулемет ленточным питанием (так как дисковые магазины себя в целом не оправдали). Фактически запрос на РП-46.

- Возобновлена работа над 40-мм автоматическим гранатометом Таубина в качестве АБТ вооружения.

- И так далее.

В качестве тягачей можно использовать Комсомолец.

Темпы развертывания.

Если все делать не спеша, то начав формировать ударные бригады в июне 1940 года Союз смог бы развернуть к 01.01.1941 года порядка 7 таких бригад. Укомплектованных по полному штату. К 01.06.1941 году было бы развернуто еще 8 таких бригад, что довело бы их количество до 15. А также завершена замена в их штате буксируемой артиллерии на самоходную. Также танки КВ-1 к этому времени бы прошли модернизацию. ДП-27 заменили бы на его модификацию (аналог РП-46). Вместо ППД-40 выдали бы ППШ-41, который в этом варианте разрабатывали под базовый коробчатый магазин, так как барабанные магазины показали себя громоздкими и ненадежными.

Много ли на 15 бригад потребовалось бы танков КВ-1? Всего 360 штук. Еще 375 на САУ (122-мм гаубица, 122-мм пушка, 152-мм гаубица). Итого 735 штук.

В оригинальной истории танков КВ-1/2 было до войны выпущено 636 штук. Если бы с июня 1940 года начался бы запуск производства КВ-1 кроме Кировского завода еще и на ХТЗ, СТЗ да 112, то можно быть уверенным, что к 01.06.1941 года изготовили бы около 1500 танков КВ-1 и машин на ее основе. Без всякого напряжения сил. Если же напрячься, то объем выпуска без проблем выйдет на 2500-3000 машин. Так или иначе это позволит не только закрывать потерю машин в условиях боевых действий, но и формировать новые бригады.

Наличие даже 15 таких бригад на начальном этапе войны сыграло бы определяющую роль в противодействии Вермахту.

КВ-1 на июнь 1941 года обладал бронированием достаточным для того, чтобы его можно было «вскрывать» только силами 8,8-см Flak, 5-см Pak 38 с кинжальной дистанции в борт, противотанковыми минами, а также ударами пикирующих бомбардировщиков Junkers JU87. Но обеспечение КВ-1 плотным прикрытием из мобильной пехоты, зенитных средств, саперов и самоходной артиллерии делает все эти способы малопродуктивными и очень сложным в применение. А наличие большого количества ремонтно-восстановительных подразделений на уровне батальона-бригады с необходимым кол-во запчастей позволит кардинально решить вопрос практической надежности.

Для июня 1941 года такие бригады станут острейшей головной болью вермахта. Их будет крайне сложно уничтожать. У Вермахта для этого попросту не имелось подходящих средств в нужных объемах. Если при этом старший командный состав будет действовать как минимум не хуже, чем в оригинальной истории, этого окажется достаточно для удачного дебюта. Если же Иосиф Виссарионович, став наркомом обороны, учтет результаты штабной игры декабря 1940 года, в которой Жуков показал уязвимость размещенных на самой границе войск и ряд других нюансов, то и подавно.

Да, это не позволит победить в том же 1941 году. У немцев подняты слишком большие ресурсы. Но это почти наверняка позволит победить в сражении на границе и выиграть время для нормальной мобилизации. В том числе и мобилизации промышленности, которую в самые сжатые сроки не потребуется вывозить куда-то восток.

В любом случае – Блицкриг не получится.

Если же правильные выводы будут сделаны не только по АБТ, но и по авиации, то у Люфтваффе также не получится достигнуть превосходство в воздухе. Что только усугубит эффект от действия ударных бригад. И позволит к концу лета 1941 года перенести боевые действия на территорию Рейха, в первую очередь – в их часть Польши.

Мобилизованные же стрелковые и кавалерийские части использовать как войска 2-3 линии по типу ландвера в зависимости от боеспособности. Из них же вести пополнения ВПГ и формировать новые ударные бригады.