"Миллионный мост"

Автор: Д. В. АмурскийНаконец-то мы добрались до сооружения, которому исполнилось уже более двух веков, но которое до сих пор в активном использовании, пусть и не по прямому назначению, и до сих пор украшает собой городскую среду.

Но для начала совершим небольшой экскурс в историю.

Москва возникла на холме у слияния Москвы-реки и реки Неглинной. В первое время воды из этих рек вполне хватало для местных жителей. Когда же дома удалились от берегов на значительное расстояние — их обитатели стали рыть колодцы. Помимо частных колодцев существовали и общественные, следить за которыми должны были горожане.

Народу в городе всё прибавлялось и прибавлялось. Воды им, соответственно, требовалось всё больше и больше. Но её качество постоянно ухудшалось. Уже невозможно было брать воду из рек из-за множества мастерских, заводиков и мануфактур, выстроенных на берегах. Да и в колодцах вода становилась хуже. В петровские времена на весь город оставалось только три колодца с чистой водой: Андроньевский, Трёхгорный и Преображенский. Надо было как-то решать проблему, но у властей, занятых переносом столицы на новое место и другими петровскими преобразованиями, интереса к этой проблеме не возникало.

А осенью 1770 года в Москву пришла чума. Самые первые случаи этого страшного заболевания отмечались в ноябре в Московском генеральном госпитале: там скончались 22 из 27 пациентов. В марте 1771 года начали умирать работники Большого суконного двора в Замоскворечье. Антисанитарные условия жизни и труда привели к массовому распространению чумы. Летом 1771 года от неё уже гибло более тысячи человек в день. В сентябре напуганные жители взбунтовались. 16 сентября несколько тысяч мятежников растерзали у Донского монастыря архиепископа Московского Амвросия. Чтобы подавить "чумной бунт" пришлось задействовать армию. Более десяти тысяч солдат три дня вели бои с обезумевшими от страха москвичами. Было убито около сотни гражданских лиц.

Эрнест Эрнестович Лисснер. Чумной бунт в Москве.

Генерал-поручик Пётр Еропкин усмирил мятеж, а сразу после этого в Москву прибыли Григорий Орлов с четырьмя полками лейб-гвардии и генеральная комиссия из Санкт-Петербурга для расследования причин бунта. Эта комиссия устраивала по Москве облавы и аресты, а имена зачинщиков выясняли под пытками. Всего было схвачено около трёхсот человек.

Но Григорий Орлов занялся более важным делом. Он разбил город на 27 изолированных участков, увеличил количество больниц и карантинных зон, а также поднял жалованье врачам. Москву чистили от накопившегося мусора и от тел погибших. Жилища заболевших дезинфицировали, а ещё открывали новые бани и организовали подвоз чистой воды и продовольствия. Кроме того, Орлов потребовал от медиков установить причины эпидемии и посоветовать меры по предупреждению подобного в будущем. В ноябре 1771 года Григорий Орлов вернулся в Санкт-Петербург и подробно отчитался перед Екатериной II. А уж императрица сделала для себя определённые выводы.

Григорий Орлов. Портрет работы неизвестного художника.

Из-за Первого раздела Польши и русско-турецкой войны сразу заняться проблемами Москвы не получилось, но в 1778 году генерал-поручик Фридрих Вильгельм Бауэр обследовал источники чистой воды в ближнем Подмосковье и разработал план создания первого московского общегородского водопровода. 28 июля 1779 года императрицы выделила на эти цели 1.1 миллиона рублей, а московский главнокомандующий генерал-аншеф Михаил Никитич Волконский получил приказ направлять ежедневно по 400 солдат для работы на стройке.

По проекту Бауэра вода из ключей в Мытищах должна была поступать в Самотецкий пруд по водоводу длиной более 20 км. Большая часть Мытищинского водопровода пролегала под землёй, но по пути потребовалось возвести пять акведуков, чтобы пересечь овраги или реки. Самым крупным стал Ростокинский акведук, чья длина составила 356 метров, а максимальная высота — 15 метров. Сложенный из белого известняка, этот акведук содержит 21 арку. Для обеспечения строительства материалами разрешили разбирать стены Белого города.

Фридрих Вильгельм Бауэр.

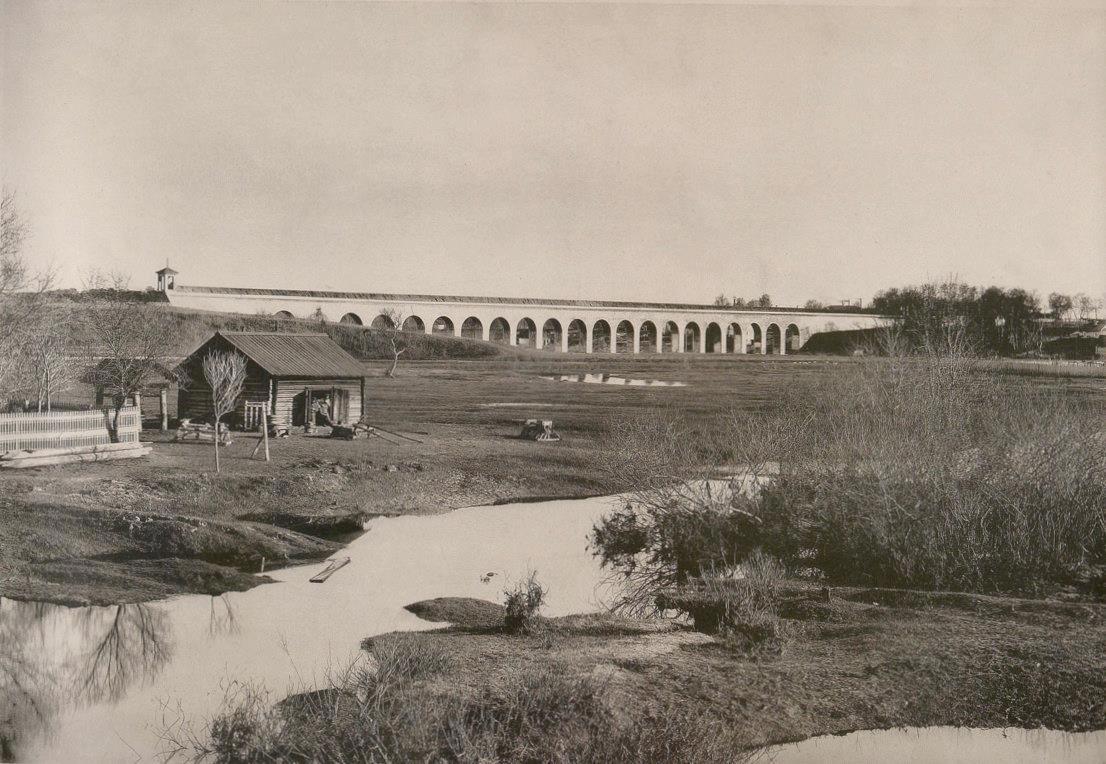

Сооружение Мытищенского водопровода затянулось на четверть века. Потребовалось дополнительное финансирование проекта при Павле I (400 000 рублей) и при Александре I (ещё 200 000 рублей). Слухи о цене водопровода просочились в народ, из-за чего Ростокинский акведук получил среди простых москвичей название "Миллионного моста".

Воду впервые пустили 28 октября 1804 года. Она была чистой и хорошей на вкус. Но общий объём приходящей воды оказался ниже, чем предполагалось. Из 330 тысяч вёдер воды, поступавших в водовод из мытищенских ключей, до Москвы доходило едва 40 тысяч вёдер. Это объяснялось тем, что поток воды очень быстро размыл кирпичные водоводы и просачивался сквозь швы и трещины в кладке. А на подземных участках ключевая мытищенская вода смешивалась с грунтовой. Так что уже в 1826 — 1835 годах Мытищенскому водопроводу потребовалась первая реконструкция, в 1853 — 1858 годах — вторая, а в 1890 — 1892 года — третья. Но это уже совсем другая история. Отмечу только, что Ростокинский акведук в XIX веке ремонтировать не пришлось — его построили очень качественно и надёжно. Только в 1902 году его укрепили, чтобы несущие конструкции могли выдерживать чугунные трубы для воды. В последнее десятилетие XIX века акведук выглядел так:

По чугунным трубам вода в Москву поступала до 1962 года, а потом это сооружение стало опорой для теплотрассы. В 2004 — 2007 годах акведук капитально отреставрировали и превратили в пешеходный мост. Специалисты демонтировали теплотрассу, построили перила и деревянную крышу, защищающую пешеходов от дождя. Ещё добавили подсветку. Вокруг Ростокинского акведука обустроили парк, который так и называется: парк "Акведук".

Сооружение XVIII века очень гармонично смотрится в окружении деревьев и зелёных лужаек.

Под южными арками Ростокинского акведука протекает Яуза.

А вот так выглядит деревянный навес изнутри:

Натке даже вспомнился Капельбрюкке в Люцерне.

Народу Ростокинский акведук нравится — возле него активно фотографируются.

С пешеходной дорожки акведука неплохо смотрятся "Рабочий и колхозница":

В северном конце парка стоит церковь Святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, возле которой "царапает" небеса жилой комплекс "Триколор". Так что вместе с акведуком XVIII века они образуют довольно символичный для Москвы архитектурный ансамбль.

В вечернее время Ростокинский акведук красиво смотрится с подсветкой (это фото не моё).