Миротворение как отдельная дисциплина, или как важно вовремя остановиться

Автор: Лазарев ДмитрийС детства обожаю карты. Не игральные, конечно, а географические. В школе география была моим любимым предметом. Дома все было в картах (что-то родители покупали, что-то потом сам): мира, Советского Союза, разных стран. Все свободное время делил между картами и книгами. При первом знакомстве с фэнтези («Властелин колец») как одержимый набросился на карту Средиземья, а потом Земноморья у Урсулы Ле Гуин. Когда читал цикл Сапковского о ведьмаке, очень расстроился, что в книге нет карты, и стал ее рисовать сам, исходя из своего восприятия текста. Когда у меня появился компьютер, любимыми играми были стратегии. И сразу возникло новое увлечение – самому создавать карты, а затем и компании со своей сюжетной линией. Карты создавал по мотивам книжных миров или просто из головы. Влип в это дело, в общем, крепко. Когда стал писать сам, первые вещи были ближе к городской фэнтези, карт они не требовали, но там я компенсировал все навороченностью мира – напридумывал кучу специальных терминов, заклинаний, артефактов, магических существ и т.д. Написал два цикла, прежде чем решился на классическую фэнтези – с полностью придуманным миром, единицами времени, расстояния, календарем, историей, и, разумеется, с картой – как же без нее! Погрузился в творение своего мира полностью, и хорошо, что вовремя спохватился и переключился на саму книгу.

Собственно, все это была преамбула. Переходим к амбуле. Перелопачивая сейчас некоторые свои старые вещи (не просто так, а с практической целью), понял, что мне нужно снова погружаться в основательно подзабытый мир, и стал создавать что-то вроде его энциклопедии. И в процессе буквально напоролся на мысль о том, как важна в этом умеренность. Конечно, хорошо продуманный мир, да еще и с картами и прочей вспомогательной информацией – это благо. Он получается более живым и интересным, и текст в результате становится более завлекательным, лучше погружает в атмосферу мира, затягивает. Но! За прошедшие годы я неоднократно наталкивался на жестокие перегибы в миротворении, имевшие самые печальные последствия. Пробегусь по ним кратко.

1. Перегиб энциклопедический. Автор написал про свой мир этакий многотомный справочный труд а ля Брокгауз и Ефрон и выдохся на нем. Сам текст остался несозданным, потому что в голове автора задача как бы уже выполнена, и что еще надо-то? В итоге замечательно придуманный мир остался только в компе у автора.

2. Перегиб сказительский. Автор сотворил отличный навороченный мир, нарисовал к нему кучу подробных карт, и все, что он о нем знает, выплеснул в текст. Получилось что-то среднее между учебниками географии, истории и биологии и трудом по этнографии. Куча информации о мире, и все. Результат получился очень на любителя. Большинству читателей было очень сложно продираться через ворох всяких сведений, и они быстро бросали это гиблое дело.

3. Перегиб калейдоскопический. Опять-таки хорошо продумав свой мир, автор, видимо, просто упивавшийся его творением, включал в текст своего романа фрагменты, совершенно не нужные сюжету, но иллюстрирующие отдельные части придуманного мира. С одной стороны, это дает картинку, но надо же и меру знать. Фрагментов этих было столько, что сама основная история в них напрочь утонула, и читатель запутался в картинках.

4. Перегиб перфекционистский. Создав мир и начав писать роман, автор периодически возвращался к миротворению, перерисовывал карты, все время что-нибудь переосмысливал, доводил и улучшал. В результате уже написанные куски переставали его устраивать, он начинал их приводить в соответствие с новой картиной мира и тоже доводить и улучшать. А едва доводил улучшение до конца, вместо того чтобы вести дальше работу над текстом, уходил на новый виток миротворения, а потом еще и еще, и еще… В результате мир постоянно перестраивается, а романа как не было, так и нет.

5. Перегиб рисовательский. Автору, как и мне, нравилось создавать карты, но остановиться он не смог. В процессе работы над романом он начинал рисовать все более подробные карты не только мира, но и стран, городов, районов. Настолько увлекся этим процессом, что подменил вспомогательную роль карт на главную, превратил их из средства в цель, занимался ими с бо́льшим удовольствием, чем текстом романа. Результат: куча карт, романа нет.

6. Перегиб терминологический. Автор придумал огромную систему мер, понятий, специальных терминов, чуть ли не язык особый, миротворческие элементы, нарочито отличающиеся от земных, супернавороченный календарь. Отличия ради отличий, придумки ради придумок, и все это в изобилии вывалено в текст. В результате у подавляющего числа читателей мозг махом засоряется обилием новых терминов, и текст перестает восприниматься совсем.

Ну и, закругляя вышесказанное, хочу заметить, что во всех перечисленных случаях перегибы губили тексты, романы либо оставались недописанными, либо уходили исключительно в самиздат, тоже не снискав там лавров, ограничившись небольшим количеством поклонников из числа любителей именно миротворения.

Для себя я вывел такую формулу необходимого и достаточного объема сведений о мире: то, что нужно для сюжета и картинки, плюс 10-15 (максимум – 20) процентов, потому что автор всегда должен знать о своем мире чуть больше читателя. Но не в разы, потому что цель наша не в том, чтобы наработаться и создать эпическое нечто, чего никто и никогда не увидит. По-моему, так.

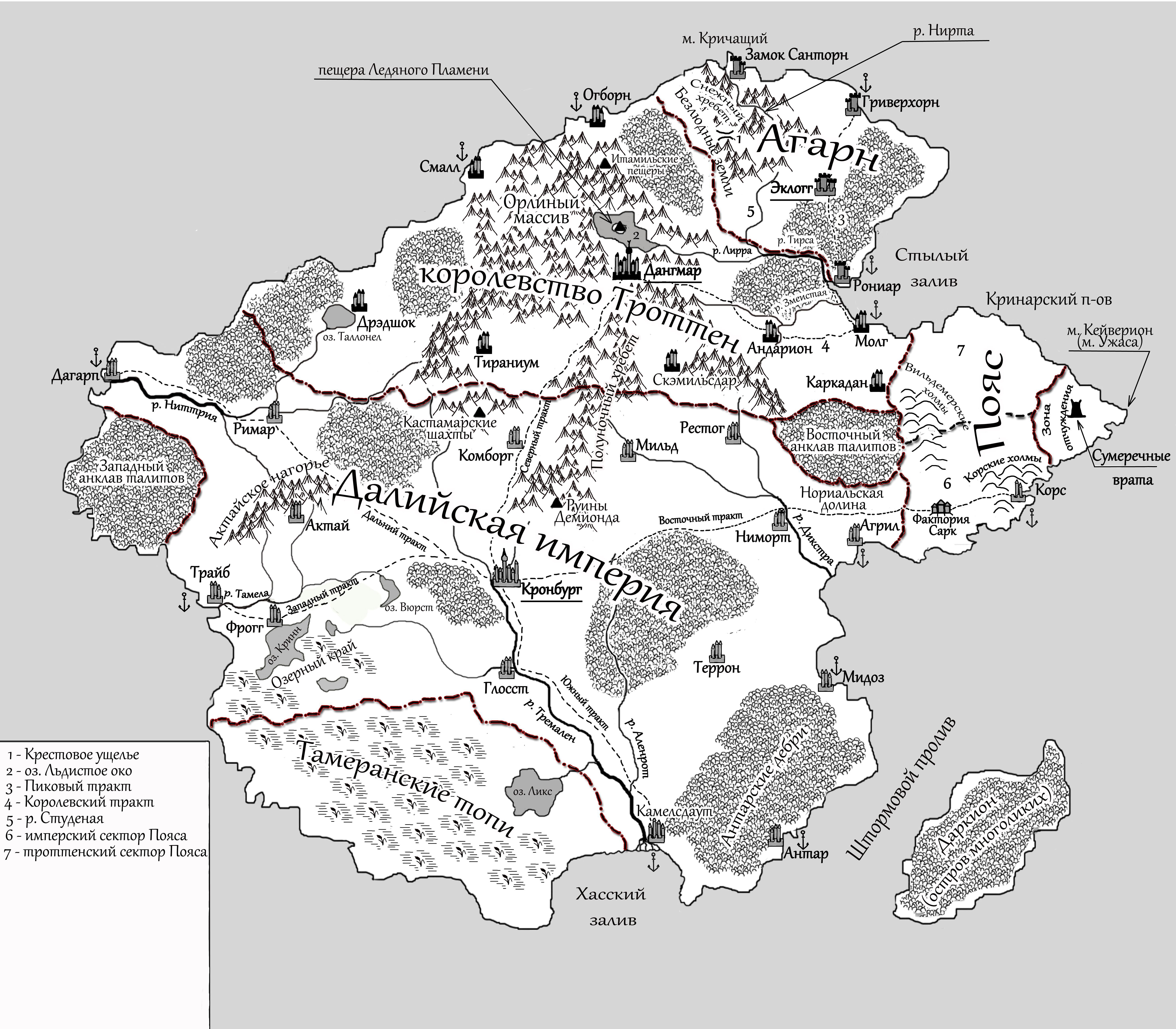

Ну а в качестве картинки – карта того самого моего классически фэнтезийного мира.