Аиссе. Талант, любовь и смерть "черкесской нимфы"

Автор: Влада Волкодаева"Здесь всё, как прежде, - желудочные колики, туман, концерты, блохи, крысы и, что всего хуже, люди, но не старого закала, а совсем нового образца».

Не правда ли, универсальное описание любой столицы мира. Особенно если произнести его со вздохом, глядя в окно хмурым утром. А на самом деле писано оно в 1729 году и принадлежит перу одной замечательной парижанки – мадемуазель Аиссе.

В Адыгее эта дама известна как Айшет, там ее чтут как национальное достояние. Происхождение Аиссе-Айшет окутано романтическим туманом. Да и вся ее жизнь похожа на роман во вкусе галантного века. Но читать о таких злоключениях – совсем не то, что их испытывать.

О литературной славе она никогда не помышляла, да и приобрела ее только спустя полвека после смерти. Однако письма Аиссе к госпоже Каландрини – маленький шедевр документальной прозы, бесценный памятник эпохи, история сопротивления возвышенной души низким обстоятельствам

Самое интересное в мадемуазель Аиссе – то, что она интересна сама по себе, одними письмами, даже без романтических историй о «черкесской нимфе».

Но раз уж истории есть – то без них не обойтись.

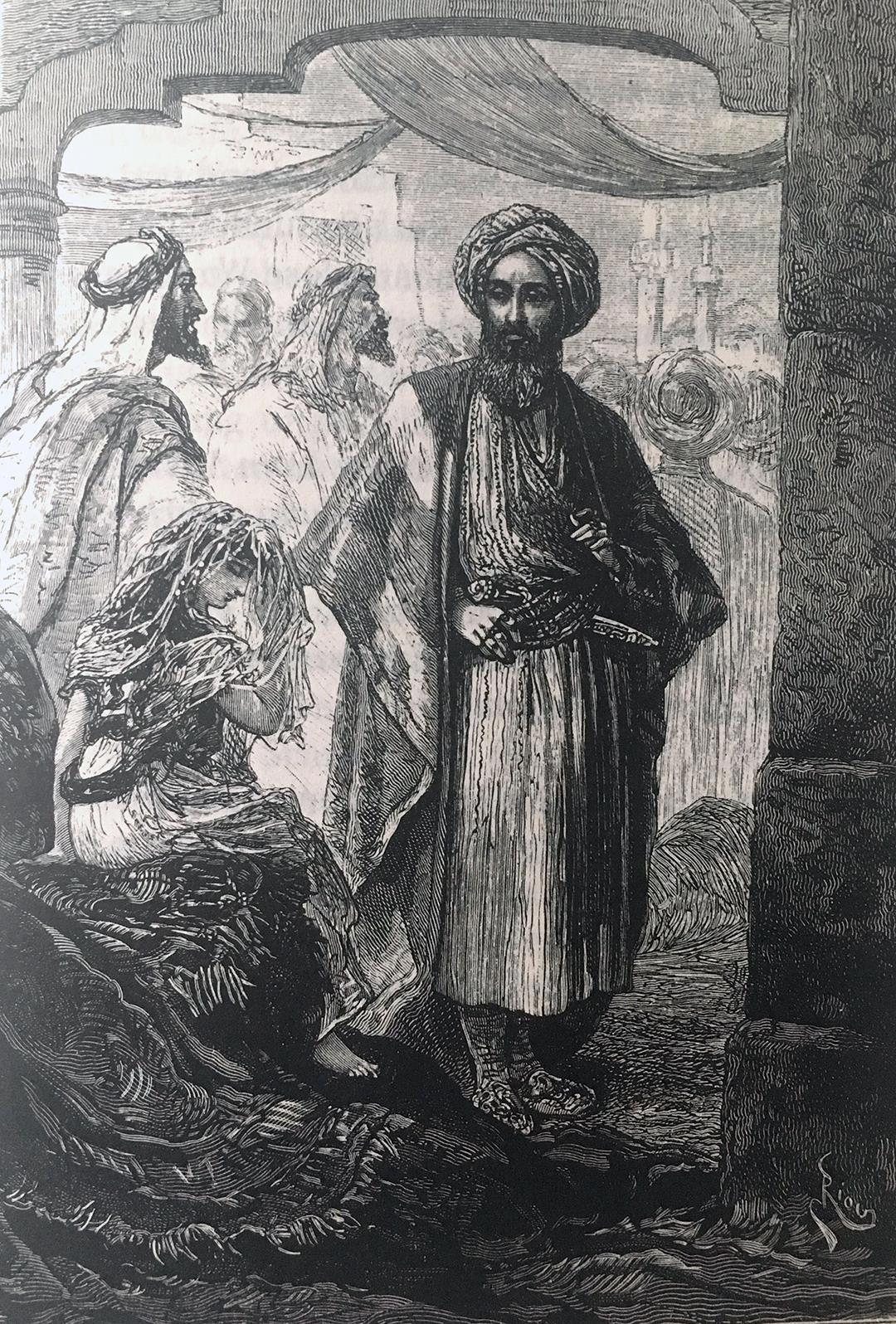

Весной 1698 года в Стамбуле французский дипломат граф Шарль де Ферриоль забрел на невольничий рынок и обратил там внимание на девочку-черкешенку лет четырех-пяти. Девочку звали Гайде - возможно, так турки переделали на свой лад имя Айшет. Она была взята в плен на Кавказе во время одного из турецких набегов и, по утверждению первоначального владельца, происходила из знатного, может, даже княжеского рода.

У. Аллан "Невольничий рынок, Константинополь" (1838)

Не исключено, что работорговец таким образом набивал цену своему товару. Так или иначе, граф де Ферриоль купил Гайде за 1500 ливров и увез ее с собой в Париж. По дороге, в Лионе, девочку окрестили, причем крестным отцом стал сам Ферриоль.

При крещении малышка получила двойное имя Шарлотта-Элизабет, но оно употреблялось главным образом в официальных бумагах. А имя Гайде, во французском произношении Аиде, позднее превратилось в Аиссе.

Пробыв в Париже около года, Ферриоль вернулся в Стамбул, уже в ранге посланника, а черкешенку поручил заботам жены своего младшего брата.

Аиссе считается прототипом Гайде в "Графе Монте-Кристо". Ну такое

Мария-Анжелика де Ферриоль, урожденная Герен де Тансен, была, как пишут, дамой властной, капризной и верховодила в доме, не слишком считаясь с мужем, который был на двадцать лет ее старше.

Аиссе воспитывалась вместе с ее сыновьями, Антуаном и Шарлем-Огюстеном – скорее на положении приемной дочери, чем живой игрушки. Ведь, как-никак, матери двух сыновей всегда хочется иметь дочку.

Сохранилось свидетельство о крещении Шарля-Огюстена, в котором его крестных родителей – дядюшку и тетушку – представляли Антуан и «Шарлотта-Гайде». Это означало, что они присутствовали на крещении вместо крестных родителей.

Аиссе получила хорошее воспитание и образование, достаточное для благородной девицы того времени: то есть умела читать, писать, считать, рисовать, танцевать, вышивать, играть на клавесине. Предполагается, что сначала она воспитывалась дома, а потом - в монастыре, расположенном неподалеку от особняка Ферриолей.

Кроме того, ее товарищи Антуан и Шарль-Огюстен (впоследствии граф Пон-де-Вель и граф д’Аржанталь) были умны и хорошо образованы – старший брат даже сочинял стихи и комедии. Братья учились в одном иезуитском колледже с самим Франсуа-Мари Аруэ, вошедшим в историю под именем Вольтера, и дружили с ним всю жизнь. Гений захаживал в дом Ферриолей, присылал им на суд свои произведения и восхищался мадемуазель Аиссе.

П. Готеро "Портрет Вольтера"

При этом положение девушки оставалось неопределенным. Выйти замуж Аиссе вряд ли могла: благосклонность мадам де Ферриоль простиралась не так далеко, чтобы снабдить сиротку приданым.

Тем временем ее крестный отец в Стамбуле чудил и дурил: жил совершенным султаном, славился бешеным нравом, неоднократно нарушал дипломатический этикет и превышал свои полномочия, чем крайне раздражал турецкие власти. Как сообщают историки, в нем нарастали признаки душевного расстройства. В 1709 году распоясавшегося посланника отозвали, но он отказался подчиниться. Увезти Ферриоля во Францию удалось только спустя два года, насильно погрузив его на корабль.

Вернувшись в Париж, этот превосходный человек зажил под одной крышей с семейством младшего брата. Все эти годы граф не забывал «прекрасную Гайде», посылал ей приветы в письмах и подарки. Теперь же он нашел свою воспитанницу прелестной, изысканной девушкой лет около восемнадцати.

Самому Ферриолю тогда уже перевалило за шестьдесят – и все же он имел на Аиссе весьма гнусные виды.

Граф отказался дать ей свободу – и в одном из писем объяснял свои резоны, что называется, с подкупающей искренностью: «Когда я вырвал вас из рук неверных и купил вас, я не предполагал причинить себе такие огорчения и сделаться столь несчастным. Я рассчитывал, следуя велению судьбы, определяющей участь людей, располагать вами по своему усмотрению и сделать вас когда-нибудь дочерью или возлюбленной. Опять-таки судьба пожелала, чтобы вы стали той и другой, поскольку я не могу отделить дружбу от любви и отеческую нежность от пламенных желаний. Обретите же покой, покоритесь судьбе и не разъединяйте то, что небу угодно было, кажется, соединить».

Нам может показаться, что такое мог написать, в самом деле, только сумасшедший. Хотя это письмо вполне в духе времени, сочетавшего в себе крайнюю сентиментальность с крайним цинизмом.

Что же касается претензии «я купил вас» - движение за освобождение рабов началось во Франции только в конце XVIII столетия, после Гаитянской революции, а законодательно рабство в стране отменили только в 1848 году. Ну, а в начале века идеалы Просвещения пока не овладели умами, рабовладение в Европе не было ни узаконено, ни запрещено, но относились к нему довольно просто. В антильских колониях Франции процветало плантационное рабство, да и вывозить себе домашнюю прислугу из экзотических стран с бойкой работорговлей грехом не считалось. Например, Джакомо Казанова в своих мемуарах рассказывает, как, будучи в России, купил крестьянскую девушку, пленившую его красотой. Причем, купил у ее же родителей и тут же, на месте, «проверил на девственность». И романтически назвал ее Заирой, не интересуясь, как зовут девушку на самом деле. А потом с огорчением перепродал кому-то, поскольку красавица показалась ему несдержанной и ревнивой дикаркою.

Аиссе осталась ухаживать за старым графом вплоть до его смерти в 1722 году.

При этом вела довольно светский образ жизни: принимала гостей, выезжала, бывала в театре. В обществе Аиссе славилась не только красотой и живостью ума, но и скромным поведением. Есть сведения, что сам регент королевства Филипп Орлеанский желал было сделать черкешенку одной из своих многочисленных любовниц, – но Аиссе дала решительный отпор и пообещала уйти в монастырь, если герцог от нее не отстанет.

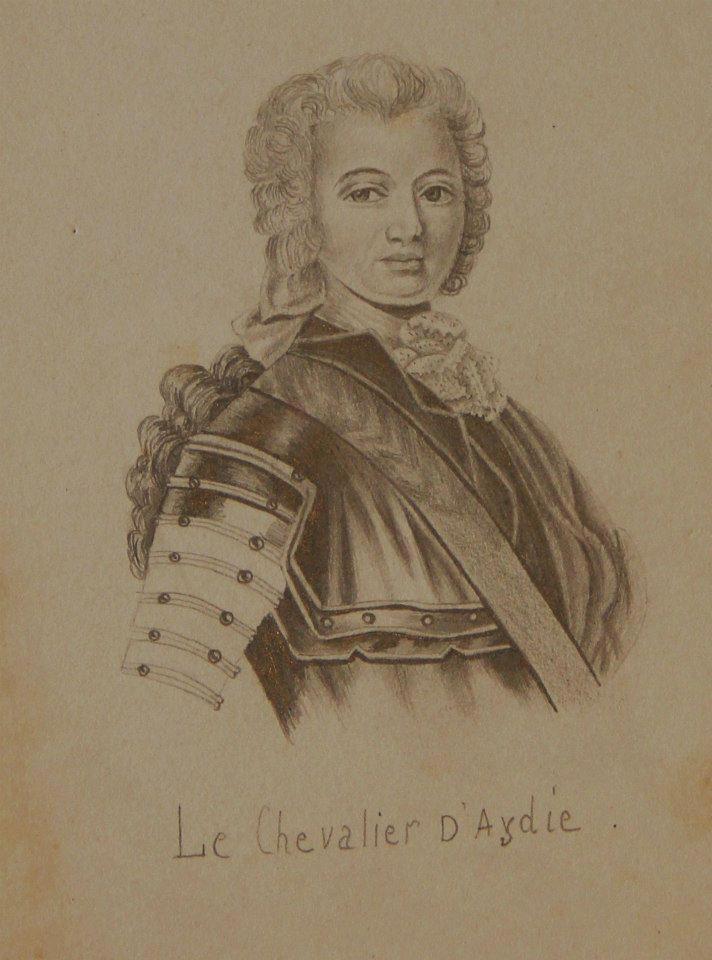

За два года до смерти старого графа Аиссе встретила любовь всей своей жизни – мальтийского рыцаря Блеза-Мари д’Эди. Ей было в ту пору лет двадцать семь, шевалье д’Эди был на год старше.

Вольтер в одном из писем назвал его «рыцарем без страха и упрека», а светская дама госпожа дю Деффан оставила более полный его портрет.

«Ум шевалье д’Эди, - писала она, - горячий, решительный, мощный, все в нем соответствует присущей ему силе и искренности чувства… Ни у кого не заимствует он своих мыслей, мнений и вкусов; то, что он думает и говорит, всегда ново и естественно; словом, шевалье д’Эди показывает нам, что язык страсти есть подлинное и высокое красноречие… Шевалье не смог бы оставаться простым свидетелем глупостей человеческого рода; всякое оскорбление честности он воспринимает как личное оскорбление; он беспощаден к порокам и нетерпим к нарушениям приличий, он гроза людей злых и глупых… Грустный, но не печальный, нелюдимый, но не испытывающий ненависти к человечеству, неизменно искренний и естественный во всех проявлениях, он привлекателен и своими недостатками, так что было бы весьма досадно, если бы он обрел совершенство».

Добродетели довольно редкие и довольно неудобные – что в веселую эпоху Регентства, что хоть в нашу веселую эпоху. Но, судя по тому, какой предстает в своих письмах мадемуазель Аиссе, эти два незаурядных человека были предназначены друг для друга.

По легенде, они полюбили друг друга с первого взгляда; во всяком случае, уж точно – до тех пор, пока смерть их не разлучила.

К несчастью, устав Мальтийского ордена предписывал рыцарю обет безбрачия. И хотя шевалье все равно предлагал Аиссе руку, она благородно отказывалась.

Драма этой запретной любви и составляет главный внутренний сюжет тридцати шести «Писем к госпоже Каландрини».

"Письма к госпоже Каландрини", изд-во "Литературные памятники", 1985

В «галантном веке» были свои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Кое-что выглядит настолько парадоксальным, будто перед нами моральный кодекс жителей Луны. Или какой-нибудь страны из "Путешествий Гулливера", каковую книжную новинку мадемуазель Аиссе так ценила.

Так вот, о запретной любви.

На первый взгляд, трудно поверить, что в эпоху Регентства (начавшуюся в 1715, когда на престол взошел пятилетний Людовик XV, а регентом при нем стал племянник покойного короля Филипп Орлеанский) было вообще хоть что-нибудь недозволенное.

«По свидетельству всех исторических записок, ничто не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени», - говорит Пушкин в «Арапе Петра Великого». - «Последние годы царствования Людовика XIV, ознаменованные строгой набожностью двора, важностию и приличием, не оставили никаких следов. Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с пороками всякого рода, к несчастию, не имел и тени лицемерия. Оргии Пале-Рояля не были тайною для Парижа; пример был заразителен (…) имения исчезали; нравственность гибла; французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей».

Вот и острая на язык мадемуазель Аиссе, описывая будни высшего света, выдает такие энергичные пассажи:

"Г-н де Ла Шенеле только что женился на мадемуазель де Маре, сестре главного сокольничего. Она хороша собой, недурно сложена, но не более того. Свою дочь, которой только что минуло четырнадцать, он выдал за г-га Пон-Сен-Пьера, человека с положением, богатого, но довольно развратного. Г-н де Мезон женился на мадемуазель д'Анжевилье. Г-н де Шаролье все еще живет с Делильшей, которую нынче он уже и не любит, и не ревнует. Теперь у него другая любовница, о существовании которой никто не подозревал и о которой стало известно лишь в связи с разразившимся скандалом - она укрылась в монастыре, ища спасения от своего мужа, который якобы собирался ее отравить. Имя ее - госпожа де Куршан, она приходится сестрой той самой госпоже Дюпюи, которая была такой красивой. Г-н де Клермон смертельно влюблен в герцогиню Бульонскую. Маркиза де Виллар и госпожа д'Аленкур впали в благочестие: они бросили румяниться, что отнюдь их не красит...".

Портрет Аиссе, приписываемый Николя де Ларжильеру (ок. 1720)

Тонны приключений и интриг, «как политических, так и любовных», становились достоянием всего Парижа, а затем и провинций. Дамы и кавалеры день и ночь трудились над тем, чтобы давать пищу сплетням. Чрезмерное благочестие не поощрялось.

Как же в такой обстановке Аиссе и ее мальтийский рыцарь ухитрялись страдать от «запретной любви» - да еще и тайной?

А вот так.

Рыцарские обеты предписывали шевалье д’Эди безбрачие. Он все равно готов был жениться на Аиссе, но та отказывалась, чтобы ему не повредила «женитьба на девице без роду без племени»: «Нет, мне слишком дорога его репутация, и в то же время я слишком горда, чтобы позволить ему совершить эту глупость. Каким позором были бы для меня все толки, которые ходили бы по этому поводу!».

Желание шевалье «так или иначе жить вместе» оскорбляло ее представления о приличиях…

Черт ногу сломит в морали XVIII века!

Хотя по завещанию турецкого посланника Аиссе получила пожизненную ренту в 4000 ливров, достаточную для скромной независимой жизни, она до конца своих дней так и осталась в доме мадам де Ферриоль на положении компаньонки. Были у нее права и на большую долю наследства, но этих денег Аиссе так и не получила: по легенде, во время ссоры с мадам де Ферриоль гордая черкешенка бросила бумаги на наследство в огонь.

С возлюбленным она видалась редко, «раз в три месяца».

При этом в 1721 году у Аиссе и шевалье д’Эди родилась дочь.

Селини воспитывалась в монастыре в Сансе; ее родители были записаны в метрике как морской офицер Блез де Блон и Шарлотта Мери.

Уж не знаю, была ли эта история взаправду секретом для кого-то в свете – по крайней мере, к тому прилагались усилия.

Девочка считала себя сиротой и не знала о том, что дама, которая ее время от времени навещает – ее родная мать.

Тем не менее, судя по письмам, родители очень любили Селини, страдали от разлуки и беспокоились о ее будущем: «Ее добрый друг в отчаянии, что не может повидать ее, любит он ее до безумия; иной раз на него вдруг находит пылкое желание тут же отправиться к ней, и мне стоит большого труда отговорить его от этого намерения. Мы собираем ей на приданое на случай, если она не пожелает постричься».

Описания визитов Аиссе в Санс душераздирающи, я даже не буду их цитировать.

Портрет Селини Леблон, дочери Аиссе (источник - ресурс замка де Бонневаль)

Подобный подход в то время не считался ни безнравственным, ни лицемерным. У обеспеченного сословия было принято отдавать воспитание детей, так сказать, на аутсорсинг. Родительская забота часто сводилась к тому, чтобы устроить детей в жизни: сколотить девочке приданое, зачислить мальчика в полк… А что касается живой родительской любви – тут и законным отпрыскам приходилось немногим слаще, чем незаконным.

Считалось, что о Селини знали только близкие друзья ее родителей – чета Болингброков.

Мы же узнаём многие подробности благодаря переписке Аиссе с Жюли Каландрини - родственницей Болингброков.

Набожная протестантка, жена состоятельного женевского гражданина и мать взрослых дочерей – должно быть, мадам Каландрини производила в Париже впечатление изрядной диковины. Аиссе познакомилась с ней осенью 1726 года – и потянулась к этой праведнице всей душой.

«Сама я, на свое несчастье, не всегда могла похвалиться благонравием, но я преклоняюсь перед людьми добродетельными, я восхищаюсь ими, и лишь горячему желанию быть к ним причастной обязана я всякого рода лестными отзывами о себе» - так писала Аиссе.

Она очень хотела быть похожей на свою швейцарскую подругу: такой же добродетельной и, если можно, сразу такой же пятидесятивосьмилетней.

Однако ни благочестивые стремления, ни сердечные печали не вытравили из Аиссе живости и прелести ее ума.

Если бы мадемуазель Аиссе была блогером, то непременно тысячником. Уж очень она тонко чувствует аудиторию и формирует контент. Хотя орфографию, по выражению историка литературы Петра Заборова, соблюдает «лишь отчасти».

Она прелестна: искренна, искрометна, злоязычна, деликатна, и даже свою тоску выражает так, чтобы не утомить собеседника.

В своих письмах Аиссе развлекает мадам Каландрини забавными историями и новостями – чему та, при всей своей святости, отнюдь не противится. Благодаря этому мы теперь имеем живую «энциклопедию французской жизни» периода.

Здесь встречаются настоящие «вставные новеллы», смешные или ужасные: например, про почтенного каноника, который тайно отправился в театр, переодевшись в женское платье, или про то, как герцогиня Бульонская из ревности велела отравить актрису Адриенну Лекуврер… Мадемуазель Аиссе отважно заявляет, что презирает сплетни и пишет только правду. Хотя историки свидетельствуют, что это не всегда ей удается.

Ее письма полны ценных сведений о жизни аристократии и, заодно, театральной богемы: об их хворобах (хворали тогда, судя по всему, бесконечно, не меньше, чем сейчас), денежных затруднениях и страстях.

Герцог де Жевр всех приближенных заставляет одеваться в зеленое, а герцог д’Эпернон помешался на хирургии и «каждому встречному и поперечному… норовит отворить кровь и сделать трепанацию черепа».

«Едим до того скудно, что дальше идти некуда. Сокращать расходы на господский стол больше невозможно, ибо ничего, решительно ничего не остается. Начали уже экономить на столе прислуги».

«Борьба между поклонниками мадемуазель Лемор и сторонниками мадемуазель Пелисье все больше разгорается. Обе комедиантки бешено между собой соревнуются, благодаря чему Лемор становится очень недурной актрисой… Обе дамы ненавидят друг друга как жабы, а уж болтают они обе просто прелесть что такое!».

«Королева снова в тягости…»

«Шевалье по-прежнему сильно недомогает…»

«Чувство долга, любовь, беспокойство и преданная дружба беспрестанно борются между собой как в мыслях моих, так и в сердце, я жестоко терзаюсь; тело мое изнемогает от этой тоски и тревоги – если с этим человеком случится несчастье, такого страшного горя я не перенесу», - пишет Аиссе.

Госпожа Каландрини имела на черкешенку большое влияние и неустанно заботилась о ее нравственности. Цены бы не было этой даме, если бы она посоветовала Аиссе, например, прикрыть грех браком и взять к себе дочку. Но увы - это было бы, видимо, чересчур прогрессивно. Совершенно не в эпохе.

Вместо этого благочестивая госпожа Каландрини уговаривала Аиссе порвать греховную связь с шевалье д’Эди.

Аиссе старалась – и не могла.

«Каким было бы счастьем любить его, не упрекая себя за это. Но, увы, подобного счастья мне, видно, не знать никогда».

«Увы, я все та же, какой вы меня оставили, и все так же терзаюсь той мыслью, которую вы вселили в меня, и нет у меня мужества решиться на это; страсть моя всякий раз берет верх и над моим разумом, и над вашими советами, и над мыслью о благодати».

«Резать по живому такую горячую страсть и такую нежную привязанность, и притом столь им заслуженную! Прибавьте к этому и мое чувство благодарности к нему – нет, это ужасно! Это хуже смерти! Но вы требуете, чтобы я себя переборола, - я буду стараться; только я не уверена, что выйду из этого с честью или что останусь жива».

«Боюсь всего, что приближает меня к шевалье, и чувствую себя такой несчастной, находясь от него вдалеке. Сама не знаю, чего хочу. Почему любовь моя непозволительна? Почему она греховна?».

Хороший вопрос, действительно.

Понимаю, что с нашими современными мерками в XVIII век соваться нечего – и все-таки не могу не жалеть о том, что мадам заморочила бедняжке Аиссе голову ханжеской моралью и этим, возможно, сократила ей жизнь.

Года за два до смерти у Аиссе открылась чахотка. Обычные средства помогали как обычно, а душевные терзания еще больше подтачивали ее силы. Борьба с непозволительной любовью продолжалась до конца жизни.

Незадолго до смерти, должным порядком покаявшись в грехах, она торжественно рассталась и с шевалье, предложив ему остаться друзьями. «Я не смогу нынче долго беседовать с вами, и однако мне не терпится сообщить вам о том, что являлось пределом ваших желаний. Слава Богу, я свершила то, что вам обещала, я исполнилась благодати» - пишет она в своем последнем письме к Каландрини. (Интересно, мне одной чудится здесь ирония?).

Рыцарь принял это блестяще. «Не отрицаю, что я придерживаюсь иного образа мыслей, нежели вы; но еще более далек я, слава Богу, от желания обращать кого-либо в свою веру и считаю весьма справедливым, чтобы каждый поступал согласно велениям собственной совести», - писал он в ответ, - «Будьте спокойны, будьте счастливы, моя дорогая Аиссе, мне безразлично, каким способом вы этого достигнете – я примирюсь с любым из них, лишь бы только вы не изгнали меня из своего сердца… Я люблю вас отныне самой нежной, самой чистой любовью, какую вы только можете себе пожелать».

Портрет Шевалье Д'Эди. Музей искусства и археологии Перигора, ок. 1785 г.

Умерла Шарлотта-Элизабет Аиссе 13 марта 1733 года, не достигнув сорока лет.

Шевалье д’Эди «до конца дней остался верен своей любви и в соответствующем духе воспитал их дочь», - пишет Заборов. Селини девятнадцати лет вышла замуж за виконта Жобера де Нантиа, родила дочь, отец подолгу гостил у нее – в общем, все сложилось довольно благополучно.

«Жизнь, которой я жила, была такой жалкой – знала ли я хотя бы мгновение подлинной радости? Я не могла оставаться наедине с собой: я боялась собственных мыслей. Угрызения совести не оставляли меня с той минуты, как открылись мои глаза, и я начала понимать свои заблуждения. Отчего стану я страшиться разлучения с душой своей, если уверена, что господь ко мне милосерден и что с той минуты, как я покину сию жалкую плоть, мне откроется счастье?» - таковы последние слова Аиссе, обращенные к ее женевской корреспондентке.

Кроме того, Аиссе принадлежит следующий афоризм: «Какие бы горести ни обрушивала на нас судьба, во сто крат горше те, причиной которых являемся мы сами».