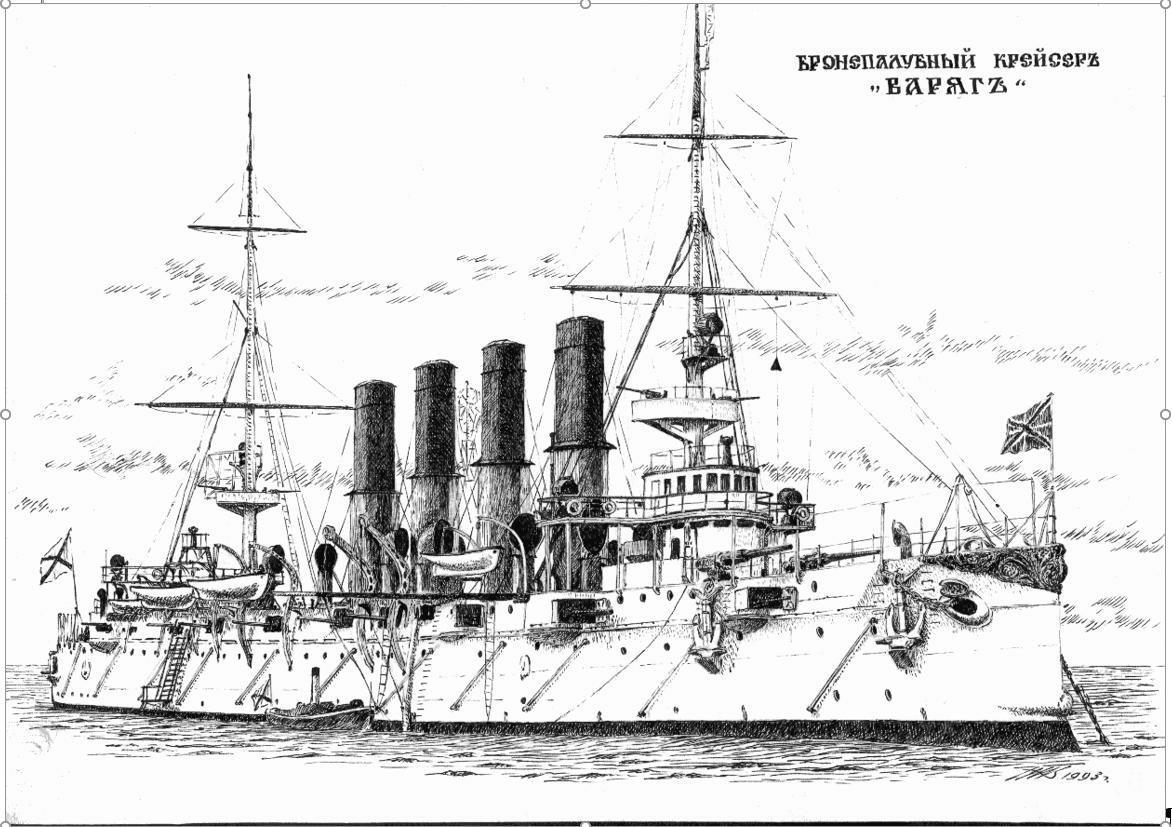

Крейсер "Варяг" – лучший бегун или хромая лошадь?

Автор: Андрей УлановВ советское время, упоминая о подвиге крейсера "Варяг", авторы обычно не упускали повода воткнуть лишнюю шпильку в "прогнивший царский режим", который накануне неизбежной войны услал из Порт-Артура "лучший крейсер эскадры" и даже "самый быстрый крейсер в мире". Так ли это было – или на самом деле к "царскому режиму" стоило бы выкатить совсем другой список претензий?

Где деньги, Зин?

Как гласит строчка вроде бы как раз японского стихотворения: "В капле воды отражается мир!". В проектировании, строительстве и службе крейсера "Варяг" до рокового дня также "отразился" Российский Императорский Флот. Со всем его внешним блеском и лоском, а также куда менее заметными, но серьезными внутренними проблемами. Некоторые из которых благополучно пережили и Цусиму и сам РИФ и даже пришедший ему на смену советский флот.

Одной из таких проблем было наличие нескольких потенциальных театров военных действий, маневрирование между которыми было затруднено, а то и вовсе невозможно. Например, из Черного моря боевые корабли могли выходить лишь по особому фирману турецкого султана. Переброска же кораблей с Балтики на Дальний Восток хоть и была менее сложной дипломатически, но физически требовала массу времени и усилий – особенно если избегать Суэцкого канала, контролируемого "англичанкой, которая гадит".

В этих условиях новость о том, что Япония, получив после победы над Китаем громадную контрибуцию, приступила к созданию мощного флота была воспринята адмиралами РИФ, мягко говоря, без восторга. Ранее принятую в 1895 году программу строительства флота пришлось срочно пересматривать, "добавив" кораблей Дальнему Востоку за счет Балтфлота. Затем для все того же Дальваса выделили дополнительно еще 90 миллионов полновесных золотых рубликов на кораблестроение. Увы, тут же сработал во всей красе один из неформальных законов термодинамики: "Все делается медленней, чем запланировано и стоит дороже!". Вскоре выяснилось, что "дополнительные" 90 лямов "почему-то" кончились быстрее, чем ожидалось и нужно еще миллионов так 100. Столько денег, да еще одним куском, в казне не нашлось – поэтому дали только 40 и те "в рассрочку" до 1905 года. Естественно, что на сроках постройки новых кораблей это сказалось не лучшим образом.

Особую пикантность картине добавлял тот факт, что Япония строила свои корабли быстрее… частично на русские же деньги – именно Россия предоставила Китаю крупный заем для оплаты контрибуции победителям.

Родила царица в ночь не то сына, не то дочь…

Довольно смутным было и представление какие именно корабли – в частности, крейсера – нужно заказывать. Значительную часть XIX века русские моряки готовились воевать – а середине столетия даже немного повоевали – с той самой "гадящей англичанкой". Но в открытом бою с Роял Нэви российским эскадрам, даже сумей они каким-то чудом собраться в одно море, мало что светило. В качестве ассиметричного ответа была традиционно (на эти грабли много кто наступал) принята доктрина крейсерской войны против торгового флота супостата. Собственно, сам термин "крейсер" изначально относился к способности корабля ходить в "kruisen", чем к тактико-техническим данным. Применительно к РИФ-у нужные характеристики "в общем виде" формулировались примерно так: крейсер должен плавать очень далеко и долго, быть достаточно быстрым, чтобы удрать от более сильного и достаточно сильным, чтобы накостылять более слабому. Сочетание последних двух качеств, по идее, позволяло бы также выполнять функции быстроходного разведчика при эскадре.

Надо отдать должное – по мере строительства новых крейсеров адмиралы начали задумываться, что если в роли противника будут не одни "купцы", то и прилетать новым крейсерам иногда будет часто и больно. Да и вообще случаи разные бывают. Поэтому на более поздних крейсерах пушки стали закрывать щитами, а то и вовсе убирать в казематы или бронебашни. Но "Варяг" был первым в серии, поэтому его пушки стояли открыто. Возможно, даже и в таком виде он бы смог "навтыкать" одному из многочисленных британских крейсеров 2-ого класса более ранней постройки. К сожалению, японцы подобными кораблями отнюдь не ограничились, прикупив в Англии броненосные крейсера "чилийского проекта", ставшего типом "Асама" – в полтора раза больше и куда лучше вооруженные и бронированные.

Крамп, который совсем не товарищ.

Поскольку отечественные верфи были загружены предыдущей серии – "Дианой", "Авророй" и "Палладой", то заказы на новые пришлось размещать за границей. Одним из первых явившихся на запах вкусных и полезных денег стал Трамп Крамп, глава американской судостроительной фирмы "Крамп и сыновья". Крампу доводилось уже выполнять заказы для русского флота, цены он предложил вполне сносные с виду и вообще обещал, что все будет ништяк. В итоге контракты на новый броненосец и бронепалубный крейсер поплыли за океан.

Правда, когда дело дошло непосредственно до постройки, выяснилось, что буржуй и капиталист Крамп под фразой "все будет ништяк" имел в виду главным образом наполнение этими ништяками своего кармана. Благо, контракт был составлен так, что юлить и вилять он мог с размахом.

Наиболее существенной уступкой стала замена котлов системы Бельвиля котлами Никлосса. В теории все выглядело замечательно – более новые котлы системы Никлосса были легче, позволяли заменять трубки прямо в море на ходу.

Поскольку Крамп долго и проникновенно ныл о том, что без этой замены ему никак не получить указанной в контракте скорости в 23 узла, а с новыми котлам будет "вжух" и сразу в дамки, замену ему разрешили.

Правда, в итоге получилось примерно как в наши дни с фольксвагеновскими движками. В 90-х был хороший дизелек 1.9 TDI, а его развитие "эффективными менеджерами" в виде 2.0 TDI побудил механиков автосервисов придумать штуку, что TDI значит: "Только Для Идиотов!".

В России котлы Никлосса испытывались на канонерской лодке "Храбрый" и поначалу показали хороший результат. При этом как-то выпало из виду, что канонеркам бегать на всех парах обычно никуда не надо, их работа – неторопливая стрельба по береговым целям. А вот для крейсеров, особенно в роли разведчика при эскадре, команда "педаль в пол!" "самый полный вперед!" вполне привычна.

Собственно, первый звоночек, а точнее, бабах, случился еще на ходовых испытаниях. Сначала в левой машине разнесло цилиндр высокого давления. Ремонт затянулся на два месяца. На последующих испытаниях в одном из котлов разорвало трубку. Но поскольку оговоренную в контракте скорость крейсер показал, происшествие решили считать досадной случайностью.

На тебе, боже, что нам негоже…

Радость командования Тихоокеанской эскадры в начале 1902 года трудно было переоценить – наконец-то к ним прибыл первый корабль, построенный по новым судостроительным программам. Да еще какой! Быстрый, мощный, бэлый савсем, да!ну просто конфетка, а не крейсер. Правда, когда во время первой попытки провести испытания полным ходом в котлах опять разорвало несколько трубок, радость от новой игрушки слегка поблекла. Следующую попытку выяснить, за сколько секунд набираем 100 км сколько же узлов может выжать новый крейсер, вице-адмирал Скрыдлов предпринял в октябре – примерно с тем же результатом. Крейсер успел разогнаться до 20 узлов, затем в машине начали перегреваться подшипники, а в котлах лопнула очередная трубка. Мысленно помянув умников из Питера, прикупивших крейсер без гарантийного сервиса, командующий эскадрой назначил специальную комиссию для выяснения, что происходит с чудом американской техники. Опытным путем выяснилось, что "Варяг" лучше не разгонять больше 16 узлов – иначе в машине начинает громко стучать выть и материться не по-русски!. В итоге уже после первого года службы крейсер поставили на ремонт. Учитывая, что Порт-Артур военно-морской базой стал сравнительно недавно, возможности судоремонта там были примерно как в автосервисе "У дяди Гоги!" весьма ограничены. Ремонт длился несколько месяцев, но при попытке в конце марта провести послеремонтные испытания, в подшипники машины снова начали греться, а котлах лопнуло несколько трубок.

В новых разборках по поводу крейсера задействовали находившегося в Порт-Артуре инженера Невского завода И. И. Гиппиуса. Можно только предполагать, какие особые морские термины говорил в процессе обследования это питерский интеллигент, но в итоге он все же нашел в себе силы облечь их в письменную форму. В общем виде это звучало примерно как «развалюха, сэр!», а в чуть более детальном – для нормальной работы машин требовалось давление пара не ниже 15 атмосфер, но из опасения (и вполне обоснованного) разрыва трубок в котлах его старались не поднимать выше 14. По поводу же возможного ремонта Гиппиус заметил: «Вообще выправить судовыми средствами машину, выпущенную первоначально неисправной с завода, бесспорно, задача крайне сложная, если не невозможная».

С приговором в виде: «ну ты сильно-то не газуй!» 20 узлов кратковременно и 16 подольше на роль разведчика при эскадре «Варяг» явно не годился. Затевать второй раунд ремонта местными силами порт-артурское начальство не решилось, да и особого смысла в этом уже не было. Нормальную капиталку движка ему могли бы устроить в Питере, но туда следовало сначала доплыть. По этому поводу вице-адмирал Скрыдлов писал сменившему его на посту командира эскадры Старку: «Дальний переход в условиях зимнего штормового сезона для "Варяга" невозможен. Если вы, Оскар Викторович, не желаете окончательно погубить его, не отсылайте крейсер в Кронштадт ранее следующей весны, а на время учебного сезона поставьте в Японию дипломатическим флагманом. Пусть экипаж чувствует себя полезным Отечеству, а не надрывается в постоянных ремонтах на рейде и у стенки после каждого выхода в море.»

Как известно, новый командир Тихоокеанской эскадры этому совету внял.