Усадьба Воронцова-Дашкова

Автор: Д. В. АмурскийДавненько мы не выбирались в ближнее Подмосковье. Но в субботу звёзды легли подобающим образом — и получилось съездить туда, куда собирались уже почти год.

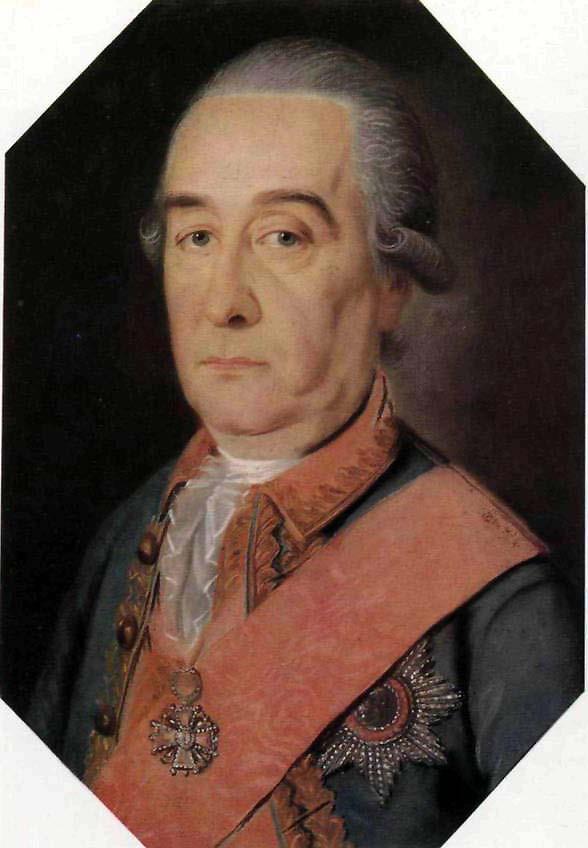

Первые каменные постройки в большом господском парке возле села Быково появились, скорее всего, в последней четверти XVIII века. Придя к власти в результате дворцового переворота 28 июня (9 июля) 1762 года, Екатерина II щедро вознаградила всех, кто её поддержал. В числе последних был генерал-майор Михаил Михайлович Измайлов. Императрица произвела его в генерал-поручики и пожаловала Измайлову подмосковное село Быково.

Неизвестный художник. Портрет генерал-поручика М. М. Измайлова. Вторая половина XVIII в.

Рядом с селом располагалась дворянская усадьба, оставшаяся от прежних владельцев, Воронцовых. Посетив Измайлова в 1775 году, Екатерина сказала генерал-поручику, что он мог бы себе обустроить и что-то более приличествующее высокой должности первоприсутствующего Экспедиции кремлёвского строения. И тогда Измайлов вроде как подрядил архитектора Василия Баженова, чтобы тот спланировал новые усадебные постройки. Именно тогда и начали строить комплекс, включавший в себя дворец на высоком холме, Эрмитаж, церковь Владимирской иконы Божией Матери, грот, беседку на острове посреди одного из прудов и ведущий к ней изящный мостик.

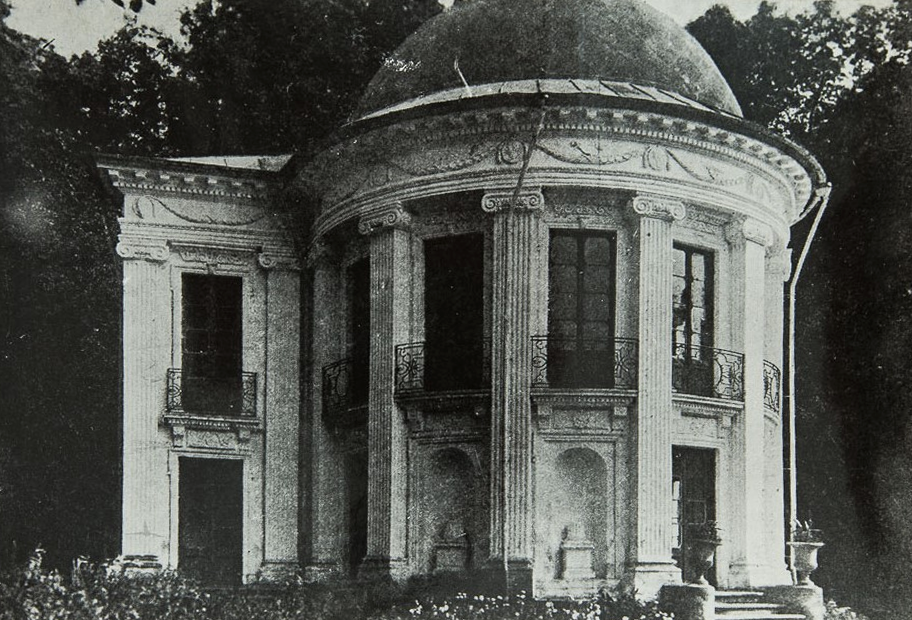

Эрмитаж в усадьбе Воронцова-Дашкова в Быково.

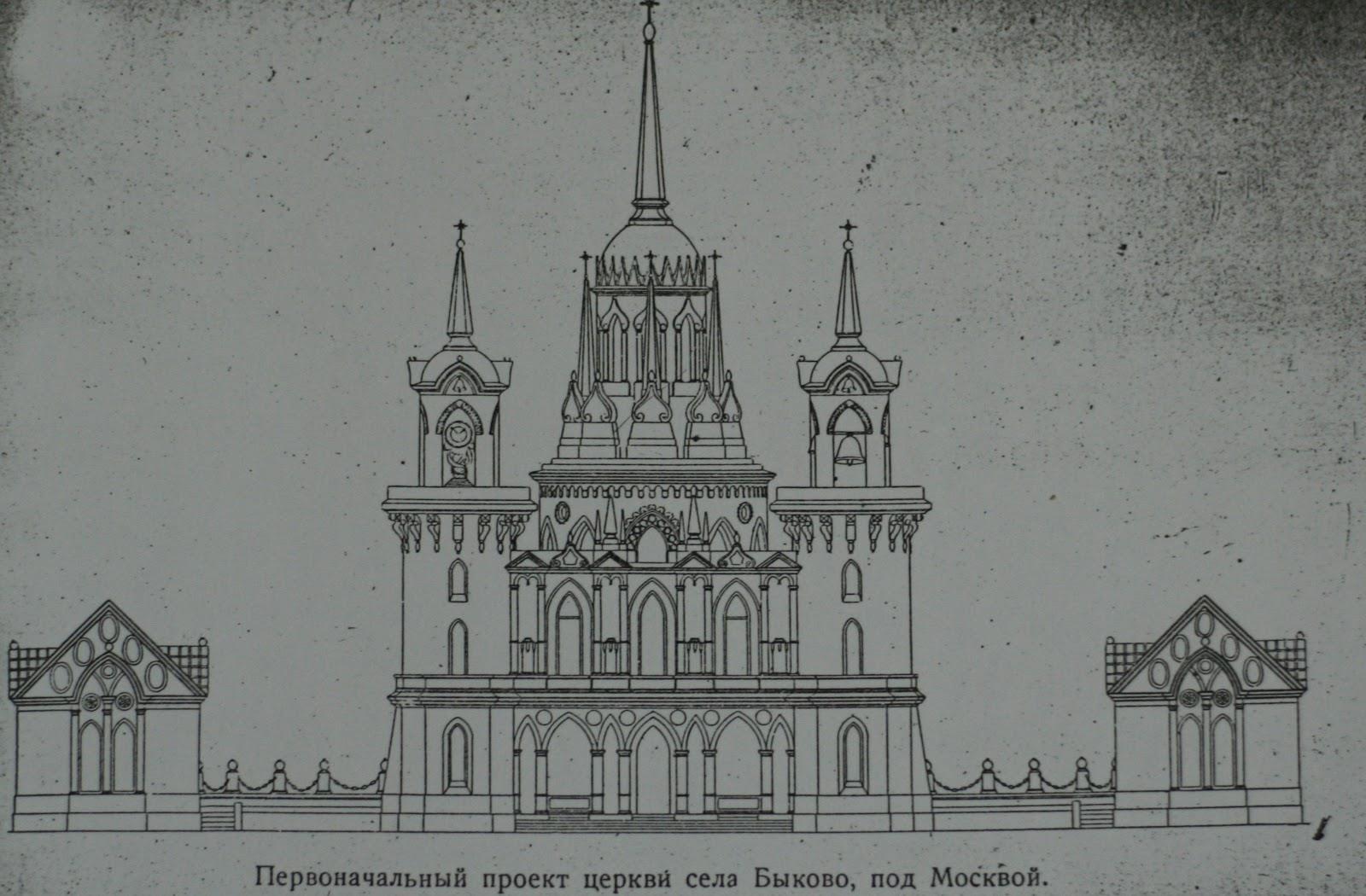

Через десять лет Баженов впал в немилость императрицы. Скорее всего, ему не удалось достроить все запланированные постройки в усадьбе Измайлова. Фамилию великого архитектора вымарывали из официальные документов, чтобы случайно не вызвать монаршьего гнева, так что информация на этот счёт слишком скудна. Церковь в Быково про проекту Баженова была окончена в 1789 году. Примерно в этот же период над зданиями усадьбы работал архитектор Матвей Казаков. Вероятно, он руководил внутренней отделкой и вносил изменения по просьбе заказчика.

А. Н. Бакарев. Церковь Владимирской иконы Божией Матери в Быково. 1804 год.

Михаил Михайлович Измайлов умер 4 мая 1800 года. Наследников он не оставил, и его владения в Быково вернулись к Воронцовым: так получилось, что племянница и воспитанница Измайлова, Ирина Ивановна, ещё в 1787 году вышла замуж за камер-юнкера графа Иллариона Ивановича Воронцова. После смерти мужа она воспитывала единственного сына Ивана и смогла не только дать своему сыну прекрасное образование, но и значительно увеличить его состояние. К имуществу, доставшемуся Ивану Илларионовичу от Воронцовых и от Измайловых, ещё добавилось наследие Дашковых. А это произошло из-за того, что сын знаменитой княгини Екатерины Романовны Дашковой, Павел Михайлович, в декабре 1806 года заболел и скончался 6 (18) января 1807 года. Законных детей у него не было, всё имущество он завещал своему двоюродному племяннику Ивану Иллирионовичу. И княгиня Дашкова попросила мать Ивана, чтобы тот изменил фамилию с Воронцов на Воронцов-Дашков. Ирина Ивановна Воронцова согласилась, а император Александр I дал своё высочайшее соизволение. Бывшее дворянское имение в Быково теперь более известно как усадьба Воронцовых-Дашковых.

Элизабет Виже-Лебрен. Ирина Ивановна Воронцова, урождённая Измайлова. 1797 год.

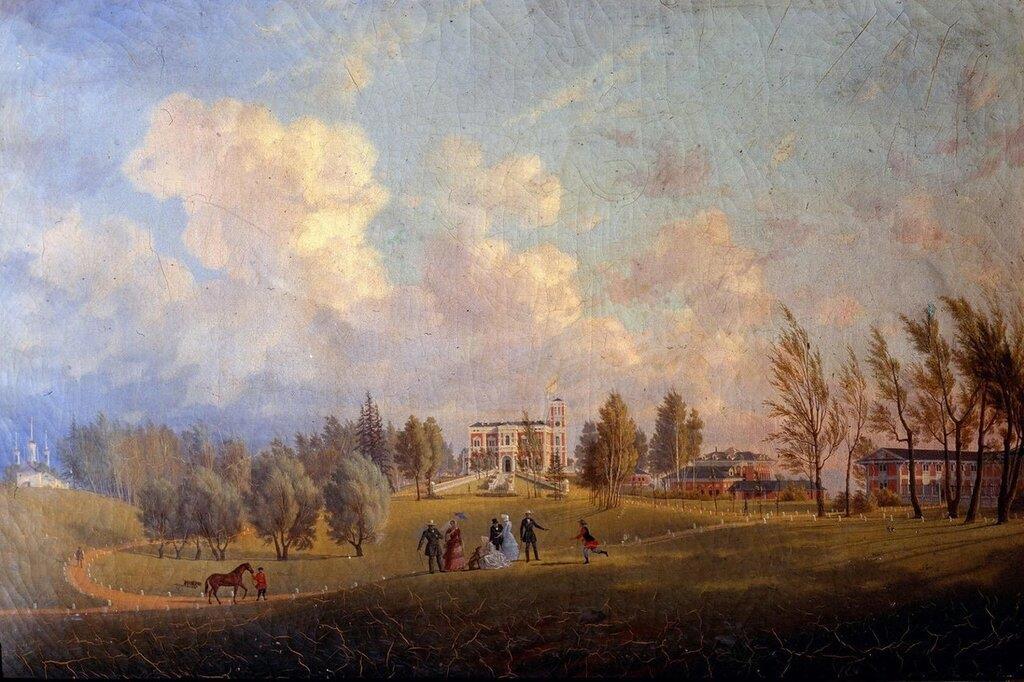

В 1830-х годах Иван Илларионович Воронцов-Дашков пригласил архитектора Бернара Симона, чтобы тот переустроил изрядно обветшавший дворец в Быково. На фундаменте старой баженовской постройки Симон возвёл двухэтажный дом с часовой башней в духе английских замков тюдоровской эпохи. Все четыре фасада здания отличались по стилистике. А ещё Симон тщательно и изобретательно оформил интерьеры дворцовых помещений.

Д. Э. Хаген. Усадьба Воронцова-Дашкова в Быково. 1853 год.

Рисунок северного фасада дворца.

В 90-х годах XIX века Илларион Иванович Воронцов-Дашков продал усадьбу в Быково Николаю Ивановичу Ильину, жеолезнодорожному инженеру, акционеру Московско-Казанской железной дороги.

В 1917 году это имение национализировали, в главном здании разместилась детская колония, мебель и предметы роскоши разворовали, а большая библиотека Воронцовых-Дашковых бесследно исчезла. В 1937 году закрыли церковь и устроили в ней швейный цех. Примерно в то же время были утрачены Эрмитаж, обелиск в честь Екатерины II и колонна Павла I, а также конюшня, грот и гротесковый мост. После войны усадьбу с парком передали в ведение 4-го Управления Минздрава СССР, которое использовало его как туберкулезный санаторий.

В послевоенные годы главное здание отреставрировали. В семидесятые и восьмидесятые годы XX века искусствоведы проводили исследования и замеры, по которым сегодня можно было бы восстановить дворец и парк, какими они были если не при Измайлове, то хотя бы при Воронцовых-Дашковых. Но начать работы мешает несогласованность действий различных ведомств и отсутствие ясно выраженного приказа от кого-нибудь из руководства страны или хотя бы Московской области.

А теперь посмотрим, как эта усадьба выглядит сейчас. Вход на территорию парка смотрится, мягко говоря, непрезентабельно.

На дорожке, ведущей к главному зданию усадьбы, ещё сохранился асфальт. Но вазоны по бокам держатся лишь на честном слове.

Натка увидела на боковой дорожке кота и долго уговаривала его хоть немножко попозировать. Но животное, судя по уполовиненному хвосту, явно имело негативный опыт общения с двуногими и на контакт не шло.

Вскоре показался дворец. В обрамлении зелёных ветвей он даже не выглядел развалиной.

Но стоило нам подойти к парадному въезду, как сразу стало ясно, что состояние здания — аварийное.

Внутрь входить не разрешается, хотя в сети нашёлся очень подробный репортаж об интерьерах дворца. Их ещё можно восстановить относительно малой кровью.

Мы же обошли постройку Бернара Симона, чтобы полюбоваться южным фасадом.

На удивление хорошо сохранился центральный балкон-бельведер.

А какие замечательные кариатиды на колоннах, которые его поддерживают!

И лошадиные морды по бокам от герба Воронцовых-Дашковых тоже нам очень понравились!

Рядом девушка готовилась к художественной фотосъемке.

Возвышение, на котором стоит дворец, искуственное. Его отсыпали, чтобы обеспечить красивые виды из господских покоев.

Налюбовавшись главным зданием, мы отправились к прудам и почти сразу встретили улитку. Она нагло перебегала пешеходную тропу. Мы-то сухопутного моллюска заметили, но ведь не все же такие глазастые!

Самый замечательный объект парка — беседка "Трёх философов" на островке во втором пруду.

Островок назывался Сиреневым и попасть на него можно было по ажурному мостику. Вспомните, какие замечательные мосты построил Баженов в Царицыно! Можно предположить, что и в этом парке мостик был не хуже.

Говорят, что раньше эту ротонду украшали медальоны с портретами Аристотеля, Платона и Сократа. Расположившись под куполом в уединённом месте, можно было вести философские беседы с умными людьми.

Вот эта же беседка с другого берега.

Церковь Владимирской иконы Божией Матери находится уже за пределами парка. Её сейчас частично окружают леса, плюс колокольня на реставрации, так что подобрать выигрышный ракурс трудно.

Если сравнить с первоначальным баженовским проектом, то явно видно, что в него вносили правки.

Но церковь получилось очень красивой и необычной и с этими правками.

Обратите внимание стрельчатые арки и остроконечные шпили.

Я порылся в нете и нашёл чью-то фотографию, на которую попали и церковь, и колокольня, сооружённая 1830-х годах.

Так что усадьба Воронцова-Дашкова чем-то напомнила нам Царицыно образца восьмидесятых — начала девяностых годов XX века, когда там ещё не начались реставрационные работы.