Где-то в небесах (ШиП для Калейдоскопа Вселенных)

Автор: Погорелов Никита АлександровичСегодня мы поговорим о том, как в мире ШиП изменили историю авиации мировые войны - Третья и Четвертая. В комментариях к роману люди удивлялись, видя в четвертой главе как эпизоды высокотехнологичной войны, так и знакомые названия.

Ко второму дню враг подтянул артиллерию, но морпехи успели как следует окопаться, и пересидели в укрытиях, пока летчики с «Минска» не заставили ее замолчать. «Яки» прилетели быстро, и крысы не успели сойтись на дистанцию ближнего боя. Нарвались на огонь в упор. Атака снова была сорвана

+

крысы сосредоточили целую армию, и яростно окапывались, пользуясь отсутствием у людей поддержки с воздуха. Немногочисленных рейдов стратегических бомбардировщиков, которым с ближайшей базы лететь три часа, было явно недостаточно. Наличие у фронтовых бомбардировщиков возможности дозаправки в воздухе почти ничего не значило из-за острой нехватки заправщиков на ходу и пилотов с нужной квалификацией.

+

крейсера, также обстрелянные ракетами, отделялись легким испугом и уверенно отражали налеты крысиной авиации, воспрянувшей после ухода «Харькова» и его полноценных тяжелых истребителей. При их поддержке другая группа морской пехоты взяла Лескино. Перебазировав туда вертолеты с двух оставшихся в зоне операции авианосцев, люди частично решили проблему поддержки десанта в заливе с воздуха.

+

командование расщедрилось загрузить «тушки» на аэрофотосъемку в интересах отряда Цаплина, что неплохо помогало просачиваться

+

Шурик повернул голову на юг и увидел бомбардировщики с разложенными под дозвуковой полет крыльями, которые выглядели на таком расстоянии скромными белыми крестами. Один уже отворачивал, а другой только выходил на «горку». Ракеты приближались... Шурик смотрел, как стреляет второй самолет, с той же непосредственной радостью, с которой в детстве следил за пассажирскими лайнерами

Как же так? Что за тяжелые истребители и изменяемая стреловидность? Где мои рейдеры пустошей?

Давайте разбираться.

Эпоха Конкорда

Начнем с близкого — гражданской авиации. В отличие от двух первых мировых войн, ТМВ сказалась на ее развитии скорее отрицательно. В 60-70-х примерно все реактивные широкофюзеляжные лайнеры мира (а именно, Боинг 747, DC-10, TriStar) производились в США. После войны единственным доступным для международных заказчиков вариантом остался новый А300 от Airbus Industrie. Увы, с ним тоже были нюансы. Например, производство изначально не было полностью локализовано во Франции: без «Фоккера» и «Хокера» у А300 не было крыльев, фюзеляж должны были делать в ФРГ, а двигатели изначально предполагались от General Electric. Устранив эту проблему с помощью огромных государственных дотаций, Эйрбас столкнулся с другой. Коллапс глобальной экономики в первую очередь уничтожил индустрию туризма и средний класс. Эпоха лоукостеров закончилась толком не начавшись. Целевой аудиторией авиакомпаний все еще были богатые бизнесмены, политики, звезды спорта, кино и музыки. А к их услугам было кое-что получше, чем А300.

«Конкорд» от Aérospatiale выгодно отличался куда большей локализацией производства. Единственным исчезнувшим поставщиком был Rolls-Royce, но большей частью его технологий уже располагала французская Snecma. Да, «Конкорд» еще сильнее вышел из бюджета, чем ИРЛ, но запах монополии притягивал деньги, и его коммерческая эксплуатация началась даже раньше, чем ИРЛ, — 22 мая 1975 по маршруту Париж-Дакар. Да, билеты стоили дорого. Но, во-первых, для целевой аудитории это была приемлемая плата за скорость, благо футуристы уже раструбили, что за сверхзвуком будущее. Во-вторых, нравится — не нравится, плати, моя красавица. Все остальные лайнеры сопоставимой дальности полета переживали кризис запчастей, и у компаний, желающих поддерживать трансконтинентальные рейсы, другого выбора не было. За 16 лет только на экспорт было продано более ста самолетов, в основном в Латинскую Америку. В стремительно богатеющем, но удаленном от остального мира регионе спрос на «Конкорды» был столь велик, что Aérospatiale решила развернуть производство по лицензии в Кордове (Аргентина).

Правда, эта сотня «Конкордов» совершала примерно половину всех международных рейсов. Пассажирскими лайнерами, которые Шурик видел в детстве, скорее всего были «Конкорды», возившие по маршруту Рио-Канары-Домодедово бизнесменов на деловые встречи, музыкантов на концерты и ученых для исследования аномальных зон. И каждый был событием, ведь видел он их раз в месяц. Из-за деградировавшей глобализации рынок пассажирских авиаперевозок был настолько скромен, что жесткая структура воздушного пространства появилась только в Западной Европе, Латинской Америке и непосредственно над Японскими островами. Во всех остальных регионах спокойно летали по ортодромии. Страны от Египта до Ирана даже заключили на этот счет специальное соглашение о совместной организации воздушного движения, чтобы привлечь маршруты к своим аэропортам. Над всей Азией в воздухе единовременно находилось не более 30-40 бортов, считая ближнемагистральные, и продавцы керосина боролись за них, несколько снижая заоблачную цену сверхзвука.

Все это хорошо укладывалось в миф «мировые войны двигают пассажирскую авиацию вперед». Эксперты всего мира радостно вещали, что конструкция сверхзвуковых бомбардировщиков, возивших бомбы все быстрее, была адаптирована, дабы быстрее возить пассажиров. Они даже представить не могли, как бледно выглядят их «авиаперевозки нового поколения» на фоне перспектив, сгоревших в ядерном огне вместе с заводами Боинга и карьерами юппи. Из хорошего можно отметить лишь то, что без массовых лоукостеров мир не узнал авиационного терроризма, и меры безопасности в аэропортах до сих пор находятся на уровне 60-х. А также то, что, благодаря отсутствию ажиотажа на рейс и учету этого в цене, можно просто приехать в аэропорт в день вылета и купить билет на месте. Если, конечно, у вас есть несколько тысяч свободных реалов. И если вас вообще туда пустят. На самолетах летают богатые люди и одеваются как для выхода в свет. Никто не будет просвечивать вашу сумку, но всяких клошаров-обрыганов заведомо на порог не пустят.

И водил бы я арбуз

При всей государственной поддержке, полностью локализованную версию А300 удалось пустить в серию только в 1984 году. И она получилась маленькой, ведь полетевший в том же году турбовинтовой ATR 42 от Aérospatiale прочно занял нишу среднемагистрального самолета «для бедных», покрыв большинство запросов авиакомпаний Ближнего Востока. Там было очень много ценной по месту потребления нефти. Большая дальность не требовалась: проще было сделать несколько посадок. Большая вместимость тоже: проще отправить несколько самолетов. Даже перспективы конкуренции с более старой реактивной «Каравеллой» от Aérospatiale были весьма туманны.

Надежда на другие континенты тоже не оправдалась. В Бразилии набирал обороты пользовавшийся протекционизмом Embraer, а ухудшение отношений с Японией привело к срыву переговоров о продаже туда. Уникальный А300 был попросту слишком большим, чтобы кому-то пригодиться. В итоге, строили по одному самолету в два месяца, да и те покупало в основном государство для использования в качестве грузовых и военно-транспортных. Обанкротившуюся и готовую кануть в безвестность Airbus Industrie выкупила корпорация Aeromexico — при условии лицензионного производства у себя. Видя, что через 15 лет после войны в Мексике средний класс стал весьма многочисленным, национальная авиакомпания решила снова попробовать бизнес-модель лоукостера. Созданное совместное предприятие VivaAerobus полностью локализовало производство... и так А300 пережил Четвертую Мировую. Теперь уже парк «Конкордов» оказался в кризисе запчастей, а Мексика обладала уникальным самолетом. Что-то хоть отдаленно похожее впервые появилось только в 2001 году — бразильский E-Jet. Тоже двухдвигательный и реактивный, но узкофюзеляжный. К тому моменту ему пришлось конкурировать уже с А320, обгоняющим по многим параметром. Хоть он и отличается в худшую сторону от А320 нашей реальности, соответствуя скорее первым модификациям, но в 2006 году VivaAerobus доминирует на международном рынке настолько, что в русском языке любой реактивный пассажирский самолет называют «арбуз».

Производство «Конкорда» в Кордове сохранилось, но испытывало большие проблемы без французских комплектующих. Через десять лет, с трудом прожитых на остатках ресурса и канибализации парка, аргентинцы все же организовали импортзамещение. Полетевший в 2002 году «Вектор» представлял собой копию «Конкорда» с ограничением «труба пониже и дым пожиже». Тем не менее, он был сильно распиарен Аргентиной и позволил экспертам спорить о том, что пассажирский сверхзвук не закончился, а вот-вот воспрянет. Воспрять не получилось. Экономичный концепт «арбуза» «почему-то» пользовался в дополнительно обедневшем мире куда большей популярностью. Тем более что мексиканцы сделали и корпоративную модификацию, где каждое кресло предоставляло не меньше 45 см пространства, превращаясь почти в кровать, в салоне разрешалось курить, обед подавали в фарфоровой посуде, а на борту были предусмотрены отдельные лаунжи под бар. Аргентинцев постиг коммерческий провал: спустя четыре года удалось продать только 16 «Векторов».

Но более циничным экспертам было очевидно, что смысл не в этом. Просто в 2003 году Фуэрца Аэриа приняли на вооружение первый в регионе сверхзвуковой бомбардировщик IA 145 «Ланца», способный достичь любой точки Бразилии, взлетев с авиабазы в Патагонии. До Австралии он доставал только в режиме перегоночной дальности, но уже в 2005 году этим самолетом была отработана дозаправка в воздухе. Правда, беспосадочного полета на нужную дистанцию продемонстрировано до сих пор не было. И ничего впечатляющего в этом нет, ведь по сумме ЛТХ «Ланца» недалеко ушел от последних модификаций взлетевшего 50 годами ранее «Авро Вулкан». Зато в январе 2006 на Рио Гранде прошли учения по выводу авиации из под ядерного удара, в ходе которых укомплектованный IA 145 авиаполк в полном составе взлетел в режиме «второй самолет начинает разгон до того, как первый покинул ВПП». Процесс снимали журналисты крупнейших испаноязычных информационных агентств, и шокирующие кадры, пущенные под бодрую музычку, облетели весь мир. В этом уже есть впечатляющее, ведь ранее так делали только USAF.

Это то, что мы делали всею страной

Развитие военной авиации оказалось сильно заторможено уничтожением ключевых заводов по производству двигателей и утратой некоторых уникальных компетенций по обработке титана. Армия ОВД благополучно отлетала всю ТМВ на советских МиГ-ах, а потом столкнулась с тем, что половину состоящих на вооружении самолетов вновь образованный ЕСС просто не может строить. Разумеется, в такой ситуации — никакого краснозвездного импорта для социалистических стран. С НАТО все было еще хуже. Некоторые конструкторы Боинга и Локхида GDC смогли эмигрировать в Бразилию, где устроились в Эмбраер, но это было полезно только в смысле идей и компетенций, а производственные цепочки требовалось создавать с нуля. Методом исключения, в мировые лидеры военного авиастроения вышла Франция. Лучшими самолетами Великой Ближневосточной войны стали «Миражи» и «Этандары», а новые «Супер Этандар» и «Мираж-2000» обеспечили превосходство над потенциальными конкурентами... но для большинства других стран это оставалось недосягаемым уровнем.

Как-то конкурировать могла Япония. У нее на стадии разработки находился сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Мицубиси F-1, серийное производство которого удалось начать в 1976 году. Япония смогла сама сделать к нему ракеты: копию «сайдуиндера» и ПКР, немногим уступающую по ТТХ «экзосету». Достаточно маневренный, чтобы уворачиваться от ракет второго поколения, хорошо вооруженный и оснащенный продвинутой электроникой универсальный боевой самолет... тем не менее явно проигрывал даже «Миражу-5» в скорости и динамике, лишь немногим превосходя здесь МиГ-19 и Су-7. Это было очень плохо, поскольку ТМВ показала, что воздушные бои будут ближними и маневренными. Наведение с земли будет затруднено помехами или вообще отсутствовать, дальнобойные ракеты столкнутся с теми же проблемами. Тем, кому не хватило ТМВ, это дополнительно показала ВБВ, куда (нравится — не нравится, терпи, моя красавица) японцы поставляли F-1 и штурмовики Кавасаки неудачникам, неспособным купить «Миражи» или же прельстившимся на количество. Критерий четвертого поколения теперь был простым и включал в себя эксплуатационную перегрузку 8-9 g. Еще там было что-то про скороподъемность и тяговооруженность.

Осознавая разрыв и зная о разработке французами «Мираж-2000», японцы создали кооперацию с Бразилией (вернее, со сбежавшими туда инженерами Боинга и GDC) для разработки своего истребителя четвертого поколения F-2. К 1991 году у них было готово несколько прототипов. Но после ЧМВ уцелела лишь бразильская часть, а 60% компонент были японскими. Бразилия на тот момент уже была экономической сверхдержавой, и смогла импортзаместиться, но это заняло время. В 1998 году совершил свой первый полет легкий одномоторный истребитель «Фалькау», собранный уже без японских комплектующих. Эксплуатационная перегрузка 9 g и тяговооруженность больше единицы ставили его в ряд самых маневренных самолетов в мире. Такие инновации, как: беспереплётный фонарь каплевидной формы, боковая ручка управления, откидное кресло, — делали его еще и самым удобным самолетом в мире. Но читатель из отделившийся в 1973 году параллельной реальности счел бы «Фалькау» подозрительно похожим на некий уже считающийся к этому моменту устаревшим натовский самолет, которого в мире ШиП не случилось.

Аргентине повезло больше, чем Бразилии: она в авиационной сфере прочно кооперировалась с Францией, не испытывая недостатка в «Миражах» и «Этандарах», которые с 1982 собирала по лицензии. Потребности во фронтовой авиации благополучно закрывала FMA, которая и во «взрослую» боевую авиацию пыталась, но правительство предпочитало покупать французское. Пока партнеры не отказались продавать «Мираж-2000». Аргентинцы дунули, плюнули и пошли чертить свой истребитель четвертого поколения. Который должен был быть статически неустойчивым и использовать в конструкции композитные материалы. И, в противоположность сложившейся практике, иметь два двигателя, чтобы мог вернуться на базу, словив одну ракету. И брать с собой больше топлива, чтобы в маневренном бою побеждать по таймеру. При всей амбициозности хотелок, прототип IA 90 полетел уже в 1989 году. Серийное производство планировалось начать осенью 1991, но ЧМВ и падение Франции изменили эти планы. У сильно завязанной в своей высокотехнологичной части на международную кооперацию FMA возникли как более серьезные проблемы, так и более срочные задачи. Прототипы IA 90 с различными дополнительными индексами и фичами вовсю летали в 90-е, но серийное изделие, получившее имя «Дардо», поступило в войска только в 2000-м. С годовым отставанием от бразильцев. С тех пор срачи о том, что лучше: «Дардо» или «Фалькау», — являются отдельной дисциплиной специальной олимпиады в менса-чатах.

По состоянию на начало 70-х, боевая авиация собственного производства была также у Индии. ИРЛ она не выдержала конкуренции с импортом, но в мире ШиП все «Миражи» пошли арабам, а с МиГ-21 лавочка прикрылась. Растущее влияние требовало наращивать армию, так что, производство «Марута» продолжилось, а «Аджита» — разрослось, пусть эти самолеты уступали даже F-1. Дабы исправить ситуацию, мудрый лидер Индира Ганди приказала работать по двум направлениям: (а) импортзамещение МиГ-21, который на тот момент собирался в Хайдарабаде, но только на 60% из местных компонентов, и (б) перекупка у арабов «Миража» с последующим реверс-инжинирингом уже его. По первому пункту все прошло хорошо, и пауза в производстве затянулась лишь на три года. Поэтому второй быстро превратился в «создать истребитель нового поколения на основе „Миража“, который по маневренности все же лучше». У дураков мысли сходятся, так что, полетевший в 1983 году (с пятилетним отставанием) «Теджас» был удивительно похож на «Мираж-2000», хотя немного уступал ему в деталях (максимальная скорость и эксплуатационная перегрузка), и был центропланом, а не низкопланом. После еще пяти лет доработок Индия приняла на вооружение этот многофункциональный истребитель, существенно превосходящий японский F-1. Что, разумеется, дополнительно подхлестнуло программу F-2.

Есть только миг между прошлым и будущим

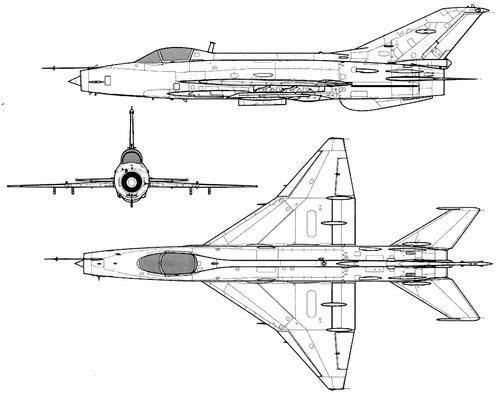

Находясь в тяжелых условиях, и тем не менее вынужденный рассматривать в качестве вероятного противника Францию, ЕСС избрал для себя самый простой способ подняться до четвертого поколения — модернизацию МиГ-23 по проекту МЛ. Еще одним серьезным недостатком, вскрывшимся в ходе ТМВ, был отвратительный обзор из кабины. Частично исправили, заменив на кабину от палубного штурмовика Як-38. Получилось примерно так:

Да, корабельную модификацию для перспективного авианосца "Берлин" (в замужестве "Харьков") тоже сделали

Вышло «на три с плюсом», но вариантов получше не было. По состоянию на 1973 год мечты об авиации из тяжелого истребителя Су-27 и легкого МиГ-29, каждый из которых будет лучшим в мире, уже существовали в аванпроектах. Как и в случае с Боингом, документация и инженеры пережили ТМВ, а вот промышленность, способная создать комплектующие, — нет. Собственно, даже производство МиГ-23МЛ было сопряжено с большими проблемами и сводилось скорее к переделке существующих МиГ-23. Ситуация была настолько печальна, что некоторые запчасти для поддержания в строю существующих МиГ-21 приходилось заказывать в Индии. Поэтому все 70-е продолжалось эскизное проектирование. А к 80-м руководство ЕСС осознало всю влажность этих фантазий, и пошло другим путем.

МиГ-23, за неимением лучшего, назвали «полноценным тяжелым истребителем». Даже в 2004 с этим трудно спорить, если учесть, у скольких стран есть что-то получше. Взяли МиГ-21. Поменяли ему кабину для лучшего обзора, сделали сложное крыло с переменной стреловидностью передней кромки и обратной стреловидностью задней для лучшей (в итоге, на 50%) маневренности. Добавили нашлемный прицел и более удобные ручки. Получили МиГ-28, начавший поступать в войска в 80-х.

Если вам кажется, что вы уже видели этот силуэт, вам не кажется

Замена слишком слабой радиостанции вскоре потребовала переделать носовую часть самолета. Ряд дальнейших доработок привел к появлению в 1989 году МиГ-30, который покажется читателю из параллельной реальности очень похожим на самолет некоторой другой страны, созданный по схожей логике. Но, во-первых, законы физики/подлости одни для всех, во-вторых, на самом деле он похож на Е-8. Раскопали чертежи 60-х(С).

Из-за ограничений исходной платформы и послевоенных возможностей восточноевропейской промышленности МиГ-30 несколько уступал новому «Миражу», зато обходился простыми логистическими цепочками и помещался даже не в одну республику, а в один «регион опережающего развития». Производство очень удачно локализовали на Кубани, подальше от французских ракет. Где оно досталось Хушу, получившему не только самолет плюс-минус 4-го поколения, но и возможность сделать еще. И возможность сделать для арабов в обмен на керосин. На Карское море МиГ-30 не попали из-за дальности, там пришлось обходиться МиГ-23МЛК. По состоянию на 2006 год ведутся летные испытания МиГ-33, визуально похожего на своего предшественника, но использующего схему «утка», увеличившегося в массе вдвое и имеющего 11 точек подвески вместо 7 (дополнительные 4 под фюзеляжем).

Продолжение следует...

P.S. Да, это внеплановый пост, 2-й в неделю