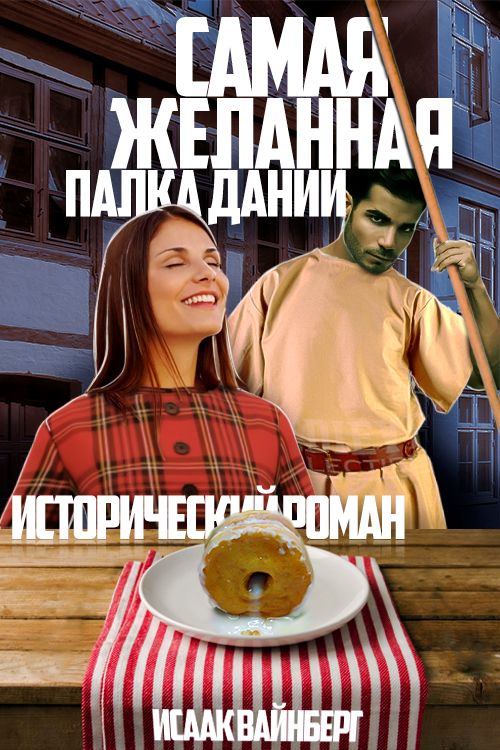

Удивительное рядом. Как появились пончики на самом деле

Автор: Исаак ВайнбергЕсть много вещей, имеющих занятную историю появления, которая не разошлась по миру, не получив перевод ни на русский, ни на английский языки. Одна из таких вещей:

Пончики.

Ходит много версий о происхождении пончиков, та же википедия предполагает, что они могли появиться ещё во времена рассвета древней Греции. О появлении пончиков, как рецепта, можно спорить много, но вот о появлении в нём отверстия вам с уверенностью расскажет любой датчанин ведь, знаменитые «пончики с дыркой» появились именно в Дании, в одна тысяча семьсот пятидесятом году. Эта история по непонятным причинам не вышла за пределы самой Дании, и я знаю её лишь потому, что более десяти лет прожил в этой замечательной стране.

Вы удивитесь, но уже в те времена в Дании была очень развита услуга доставки еды на дом. Именно Дания была родоначальником не только современных пончиков, но и известной всем услуги доставки. Из-за равнинной местности, длительных сезонов дождей и особенностей застройки, при полном отсутствии дренажных систем, улицы городов центральных регионов Дании существенную часть года покрывала глубокая грязь, делая дороги попросту непроходимыми. При этом улицы были достаточно узкими, извозчиков было слишком много, толпы людей низкого социального класса сновали под колёсами, и путешествие в карете превращалось под частую в сущий ад. В Дании на этот счёт даже есть расхожее выражение, — оно сохранилось до сих пор, — которое переводится на русский как: «Не лезь в карету утром» — так говорят, когда человек хочет, к примеру, вызвать такси в час пик, зайти в переполненный магазин или открыть бизнес в сфере с большой конкуренцией.

В виду описанной выше ситуации с дорогами и каретами, услуга доставки еды стала крайне популярной в те времена. Она была недешёвой, но и не слишком дорогой, потому как была рассчитана исключительно на средний класс: людей среднего достатка, у которых достаточно денег, чтобы оплачивать не только еду, но и её доставку, но не достаточно, чтобы иметь слуг, которых можно отправить в магазин.

Оплачивалась доставка не доставщику, а непосредственно в лавке, раз в неделю, раз в месяц, а иногда и раз в несколько месяцев, в зависимости от платёжной репутации и финансовой состоятельности заказчика.

Средний класс, как правило, селился на вторых этажах (трёхэтажные дома в те времена были большой редкостью). Причин тому было несколько: на втором этаже пол был тёплым, за счёт проживающих и обогревающих жильё снизу соседей; никто не скрипел полами над головой и не топал ногами; было не так сыро и не нужно было беспокоиться о сохранности ковров (первые этажи часто могло даже подтапливать в сезон дождей и ранней весной).

Доставщики доставляли продукты до квартиры: приходили с большой заплечной корзиной (совсем как современные доставщики Яндекс-еды), поднимались на второй этаж, стучали в дверь, передавали еду. Но так просто это выглядело лишь на словах.

В условиях роста конкуренции набирала обороты и гонка за клиентов: магазины не только опускали цены на товары и повышали качество/количество, но и пытались повысить пунктуальность и скорость доставки. Тут и зарыта главная проблема.

Входы в дома никогда не размещали снаружи, с улицы, — только со двора, а даже если вход с улицы в доме был — его всегда заколачивали. Так в подъезды не затекала уличная грязь, да и меньше её заносилось ногами, а в дома не могли попасть бродяги, беспризорники и другие нежелательные элементы. При этом дворы были у каждого дома, в них размещались грядки, — как правило по числу квартир, — и небольшие сараи, — также по одному на семью, — которые кто-то использовал для хранения вещей, а кто-то содержал в них куриц (коз и крупный скот в городах содержать было запрещено). Дворы же всегда защищались высоким забором, а ворота, для предотвращения/усложнения краж, закрывались на замки, открыть которые могли только жильцы дома (в более богатых домах был сторож, но это случай скорее частный).

В итоге доставщикам, принёсшим заказ, приходилось либо ждать, пока кто-то будет выходить из дома по своим делам и впустит их, либо громко кричать, сообщая, что прибыл доставщик и его нужно впустить.

Разумеется, крики под окнами мало кого радовали, и неприязнь к доставщикам быстро росла. Их демонстративно не пускали во дворы выходящие жители, закрывая за собой ворота, ругали, случались и драки. И это я ещё не упомянул о том, что пока доставщик относил продукты в квартиру, ворота уже закрывались, и хозяевам приходилось выходить из дома, чтобы выпустить доставщика, принесшего еду, а ведь он мог и отказаться, сославшись на болезнь или другие дела.

Таким образом, на одном адресе можно было задержаться гораздо дольше, чем планировалось, а можно было и получить взбучку от недовольных криками доставщика жильцов, и все последующие доставки, разумеется, задерживались.

Интерес к доставкам начал снижаться так же быстро, как разгорелся. Многие Датчане любили завтракать молоком со свежим горячим хлебом или горячими булочками со сладкой начинкой, но доставщик мог задержаться до самого обеда, а принесённый хлеб мог быть уже холодным, особенно если на дворе была холодная поздняя осень. Да и гнев соседей был обращён не только на доставщиков, но и на тех, кто доставку регулярно заказывал, что приносило массу неудобств последним и вынуждало ограничивать количество заказов на дом или вовсе от них отказываться.

Спас услугу доставки один предприимчивый пекарь: он стал разносить выпечку клиентам «до окна». В народе она получила название «доставка с палки».

Приходил к дому, длинной палкой стучал в окно, ему открывали, он передавал хлеб, нанизанным на ту же палку. «Всегда быстро, всегда горячий» — гордо написал он на своём «бушете» (так в Дании называли деревянные таблички с названием лавки, к которым всегда приписывался подстрочник, описывающий основные преимущества лавки, например низкую цену или высокие вкусовые качества).

Разумеется, его «ноу-хау» не осталось без внимания других лавочников. Но этот способ доставки «с палки» хорошо работал лишь с хлебом: пирожные, маленькие булочки, рыбу, мясо, яйца и многое другое, сложно было передавать таким образом, как минимум не попортив внешний вид (если речь идёт о пирожных).

Но слишком уж большое преимущество давала «доставка с палки», так что абсолютно все стали примеряться к этому методу доставки, модернизировать под себя. Кто-то вешал мешок на конец палки, кто-то приделывал запирающуюся деревянную коробку, а один кондитер придумал оригинальный способ передавать покупателям свои знаменитые жаренные в масле булочки с начинкой (на самом деле рецепт не принадлежал ему, а пришёл из Германии): он стал закатывать тесто в трубочку, предварительно раскладывая на нём полоску джема, и скреплять концы, делая тот самый «пончик с дыркой». Пончик он посыпал потёртым в ступице сахаром (пудрой), а затем, приходя к дому покупателей, надевал необходимое количество сладких колечек на палку с ограничителем и передавал в окно.