От чешуек к монограммам и вензелям

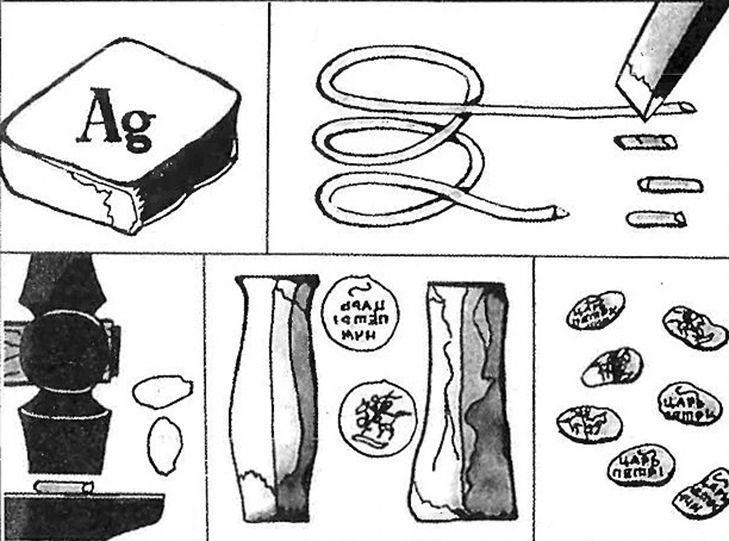

Автор: Д. В. АмурскийДо Петра I качество монет, которые чеканились в Российском государстве, было довольно низким. Основную массу денег составляли "чешуйки", монеты, которые изготовляли из серебряной проволоки, которую разрубали на одинаковые по весу кусочки. Далее эти кусочки плющили, после чего по ним били штемпелями.

Полученные монеты имели неровную форму, поскольку при разрубании проволоки мягкое серебро деформировалось неравномерно и сплющенные заготовки получались совсем не круглыми.

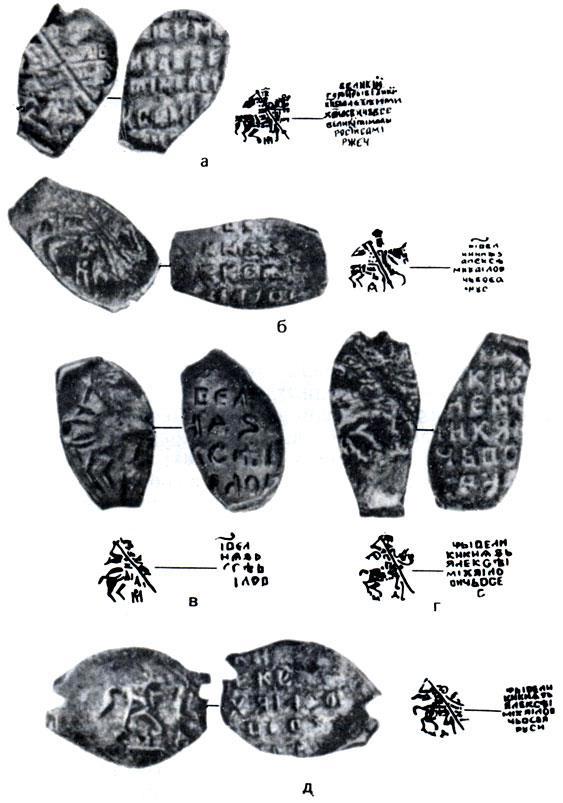

Копейка 1600 — 1605 года. Отчеканена при Борисе Годунове.

Обращение иностранных монет в Российском государстве запрещалось. Исключение составляли серебряные талеры, на которых с 1654 года делали надчеканку с гербом (всадник с копьём) и годом. Такие монеты назывались "ефимками с признаком".

Брабантский талер 1637 года с российской надчеканкой 1655 года.

На Московском монетном дворе производили и более сложные манипуляции с талерами, включавшие в себя сбитие старых изображений и нанесение новых, но из-за несовершенства технологии таких монет было сделано очень мало в процентном отношении.

Рубль 1654 года, сделанный из талера.

Монеты полтина и половина полтины представляли собой половину и четверть серебряного талера (в буквальном смысле) с надчеканкой поверх старых изображений.

Половина полтины 1654 года. Сделана из четвертинки серебряного талера.

Золотые же монеты чеканились почти исключительно для того, чтобы наградить руководителей военных походов. Для денежного обращения золото использовалось достаточно редко.

Попытка денежной реформы при Алексее Михайловиче, когда в обращение запустили большое количество медных "чешуек", а все налоги собирали серебряными монетами, закончилась Медным бунтом. После этого полвека российские цари более не экспериментировали с монетами.

Медные копейки времён Алексея Михайловича, отчеканенные в Москве.

Пётр I, побывавший в Европе и имевший возможность лично увидеть, какие монеты находятся в обращении там, очень хотел "покончить со старыми вшами" (так он называл "чешуйки"). Но он так же понимал, что денежная реформа должна быть постепенной и поэтапной.

Началось всё в 1696 году, когда на серебряных копейках стали помещать год выпуска. В 1698 году массу серебряной копейки снизили с 0.48 грамма до 0.28 грамма. Таким образом, сто копеек стали весить 28 грамм, ровно столько, сколько весил тогда серебряный талер.

А в 1700 году выпустили в обращение медные монеты: ½ копейки — денга, ¼ копейки — полушка и 1⁄8 копейки —полуполушка. Причём сразу было оговорено, что из пуда меди должно было чеканиться мелочи на 12 рублей 80 копеек. Производство медной монеты наладили на специально открытом Набережном монетном дворе в Кремле. В Англии было закуплено оборудование: площильные станы, машины для вырубки монетных кружков и печатные машины. Механизмы всей этой техники приводились в действие большими колёсами, которые вращала вода или конная тяга. Это позволило сразу же поднять качество изготовления монет.

Денга 1702 года.

Полушка 1702 года.  Полуполушка 1700 года.

Полуполушка 1700 года.

Копеечные монеты оставались серебряными "чешуйками" до 1704 года. Но уже в 1701 году открыли Кадашёвский монетный двор на котором стали чеканить серебряные монеты номиналом в 50 (полтина), 25 (полуполтинник), 10 (гривенник) и 5 (десять денег) копеек.

Фёдор Яковлевич Алексеев. Кадашевский Хамовный двор (бывший монетный двор) в начале XIX века.

Серебряная полтина 1701 года.

Серебряный полуполтинник 1702 года.

Серебряный гривенник 1702 года.

Серебряные 5 копеек (десять денег) 1701 года.

Серебряные 5 копеек (десять денег) 1701 года.

Видно, что по сравнению с "чешуйками" качество монет значительно улучшилось.

А в 1704 году, наконец-то, в обращение пошли медная копейка и серебряный рубль. С их появлением денежная система страны приобрела законченный вид. Хотя серебряные "чешуйки" чеканились ещё до января 1718 года, а в обращении находились до середины XVIII века.

Медная копейка 1705 года.

Серебряный рубль 1704 года.

Меди в стране не хватало, поэтому уже в 1718 году из пуда меди чеканили мелочи на 20 рублей, а в 1723 году — на 40 рублей. В 1723 году пустили в обращение медные монеты в пять копеек довольно простого дизайна.

Это побудило иностранных купцов скупать медь за границей, делать из неё фальшивые пятаки, почти такие же, как инастоящие, а потом скупать на них в России золотые и серебряные монеты, а также наиболее ликвидные товары. Пришлось в 1730 — 1731 годах российским властям перейти к норме 10 рублей из пуда меди, чтобы не поощрять подобную схему.

Постепенно качество выпускаемых монет, особенно серебряных рублей, росло. В 1722 году мастера Кадашевского монетного двора уже могли себе позволить отчеканить на реверсе рублёвой монеты монограмму императора, четыре соединённых буквы "П" с добавкой римской цифры "I" по углам.

А на "солнечных рублях" 1723 года эта монограмма стала ещё более прихотливой.

После смерти Петра I изготовление высококачественных монет продолжалось. Так, в 1726 году Меншиков придумал дизайн гривенников, аверс которых украшали весьма затейливые вензеля, созданные из монограммы императрицы Екатерины. По легенде, он выпускал эти монеты тайно, без ведома императрицы и Верховного тайного совета.

Так называемый "меншиковский гривенник" 1726 года.