Линия Зигфрида – неприступная стена или миф доктора Геббельса?

Автор: Андрей УлановОборонительные сооружения на западной границе рейха долгие годы служили пугалом для союзников. Были для этого реальные основания или же могучие доты "линии Зигфрида" были всего лишь декорациями, чья мощь существовала только в роликах немецкой пропаганды?

Защитить Германию!

По странному совпадению, осенний поход детворы в школы совпадает со значительным повышением количества "экспертов по всем наукам" в интернете. Разумеется, в таком обсуждении никак нельзя обойтись без ритуальных плевков. Например, один из разошедшихся по российским соцсетям вопль души содержал следующий абзац:

"Немцы ничем не могли прикрыть Западный фронт, ничего не могли туда перебросить, но Союзники спокойно сидели и смотрели, как на их глазах убивают Польшу."

В отличие от знатоков из интернета, реальные немцы над вопросами прикрытия западной границы задумывались очень серьезно. В частности, им было вполне очевидно, что Франция, навязавшая Германии, мягко говоря, очень жесткие условия Версальского мирного договора, будет с большим опасением относиться к усилению своего соседа.

С приходом к власти Гитлера задумки начали понемногу воплощаться в жизнь. Впрочем, строительства первой половины 30-х имели довольно ограниченный и вспомогательный характер. Проблемой была так называемая "рейнская демилитаризованная зона" – территория Рейха на левом берегу реки Рейн и полоса на его правом берегу шириной в 50 километров, где Германии, в частности, запрещалось строить укрепления. Лишь когда в 1936 году фюрер германской нации окончательно устранил этот "пережиток Версаля", немецкие строители смогли облегченно выдохнуть и приняться за работу. Впрочем, основное строительство началось в 1938 году, после принятия " Pionierprogramm 38". За ней последовали "Limes-Programm" и, наконец, весной 1939 года стартовала "Aachen-Saar-Programm". Бункера последней строились уже с учетом накопленного опыта, отличались большей толщиной стен и располагались западнее уже построенных сооружений "западного вала " – пропагандистское название "линия Зигфрида" появилось позже – между городами Аахен и Саарбрюккен. Глубина укрепленного района изначально была одной из "фишек" придуманной немцами схемы строительства – а вдобавок позади собственно линии укреплений с 1938 года строились еще и позиции Luftverteidigungszone West – системы ПВО рейха, с ба-альшим количеством зенитных орудий. Возглавил процесс с мая 1938 инженер Фриц Тодт, уже успевший отличиться при строительстве автобанов. Тодт масштабных проектов не пугался – если в июле 1938 на "западном вале" работало менее 50 тыс человек, то уже к октябрю общее число рабочих приблизилось к 250 тыс. Бункеры и ДОТ-ы строились не только в поле, но и в городах и деревнях, камуфлируясь под дома – с расчетом контролировать основные дороги.

Настоящий имперский размер.

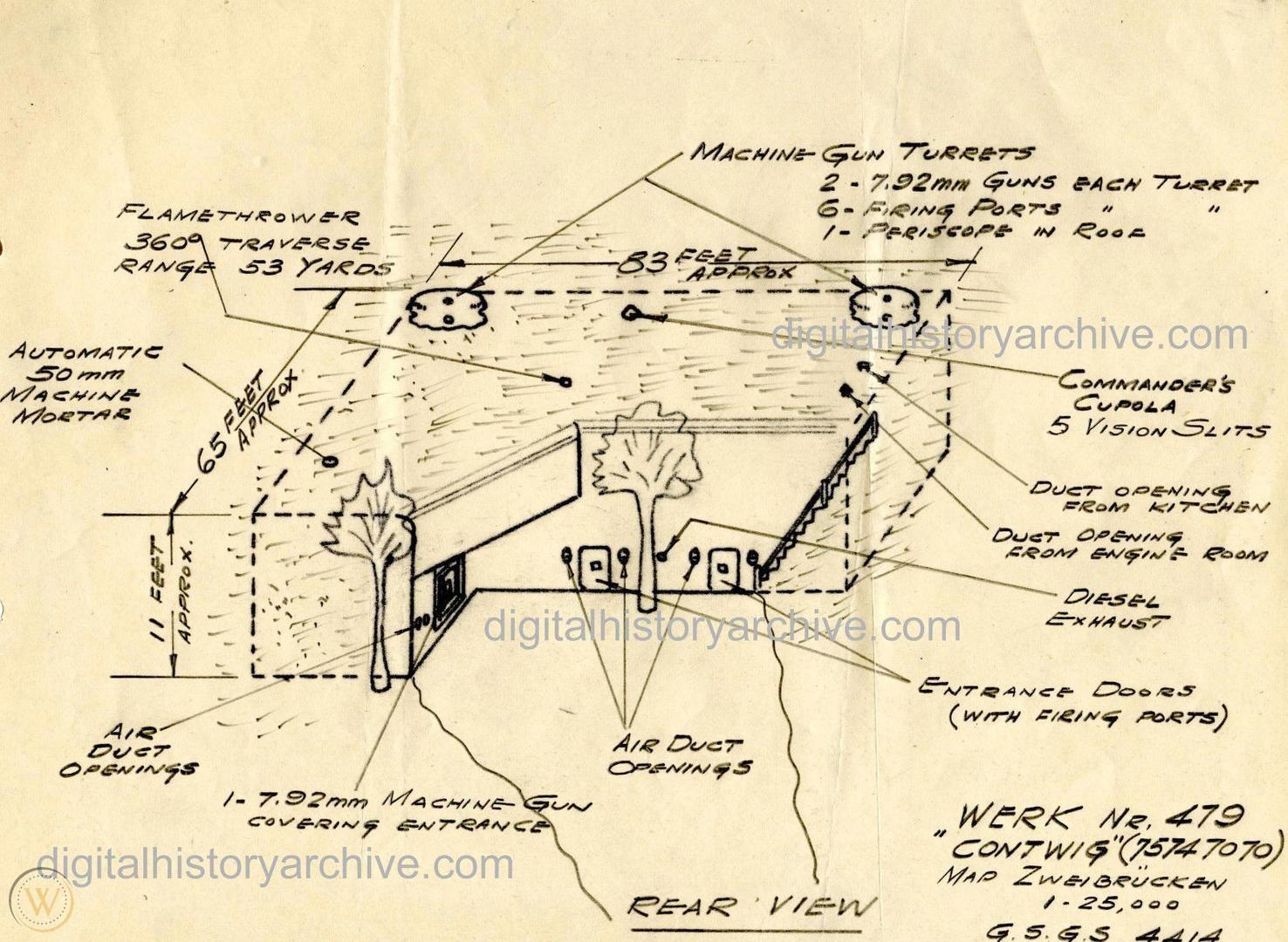

Хотя лично фюрер настаивал на строительстве как можно большего количества "типовых" пулеметных дотиков, немцы не были бы немцами, если бы не ударились в гигантизм. Конечно, не таких масштабов, как на "линии Мажино", но все же для контроля наиболее стратегически важных узлов и дорог сооружались так называемые B-Werke – огромные многоэтажные бункеры, имевшие несколько пулеметных бронебашен с толщиной брони 255 мм и стоимостью почти как целый танк. Кроме них, на крыше дота имелся автоматический огнемет для ближней обороны и еще один бронеколпак для Maschinengranatwerfer M19 – 50-мм автоматического гранатомета (привет, АГС!) скорострельность которых при электрическом способе заряжания достигала 120 выстрелов в минуту. В общем, на фоне немецких творений финские "доты-миллионники" с линии Маннергейма выглядят довольно жалобно. На все 150 бункеров финской линии ушло примерно 15 тыс кубометров бетона. Немцы же только в рамках Limes-Programm в прямом смысле слова закопали в землю почти 3,5 миллиона кубов.

Но конечно, позволить себе наставить вдоль всей границы с Францией и Бельгией сплошь многоэтажных монстриков не мог себе позволить даже рейх. Впрочем, как показал опыт американцев, даже полтора метра бетона вполне себе выдерживали обстрелы и бомбежки, разрушаясь лишь от прямых попаданий 155-мм снарядов американских самоходных орудий. Именно эти стандартизированные пулеметные бункеры/ДОТ-ы Regelbau и составляли большую часть укреплений ЗЛ. На пулеметный бункер "тип 11" уходило 380 кубометов бетона и германской казне он обходился в 55 тыс рейхсмарок. Впрочем, пушечных тоже хватало, причем кроме 37-мм в ход после 1938 активно шли чешские 47-мм пушки.

Всего в состав "Западного вала" входило порядка 18 тыс укреплений, большая часть из которых была достроена до начала Второй Мировой – хотя активная достройка продолжалась и позже, до весны 1940 года. Надо сказать, степень готовности укреплений "линии Зигфрида" была довольно высока. Некоторые товарищи, говоря о ней, любят находит различные высказывания германских генералов, что дескать, к началу Второй Мировой "западный вал" представлял собой небоеспособную стройплощадку. Но вот, например, американцы, в 1943 году готовясь к штурму "линии Зигфрида", больше внимания уделяли другим высказываниям, вроде заявления фон Браухича, тогдашнего главнокомандующего Германии, в сентябре 1939 года: «Возведение Западного вала, самого сильного укрепления в мире, позволило нам уничтожить польскую армию в кратчайшие сроки".

Из имеющихся на сегодняшний день данных можно предположить, что все же к 1 сентября были закончены примерно 13 тыс укреплений основной линии в рамках Limes-Programm. Работы по достройке к этому моменту шли на сооружениях в рамках Aachen-Saar-Programm.

Переброска "ничего".

Итак, с самими укреплениями "линии Зигфрида" мы вроде бы немного, но разобрались? Но как известно, любая крепость сильна не стенами, а бойцами на них. Быть может, наш икшперд прав, заявляя, что "Немцы ничем не могли прикрыть Западный фронт, ничего не могли туда перебросить". Что толку от ДОТ-ов, если в них нет защитников?

Увы, и тут приходится разочаровать почтенную публику. Уже довольно давно в замечательной работе бывшего офицера Буркхарта Мюллер-Гиллебранда подробно расписана как численность немецкой группировки за Западном фронте к началу войны, так и график перебросок. Согласно его книге к началу сентября на Западе имелись 5, 6, 27, 30-й армейские корпуса и корпус пограничных войск Эйфель – что составляло в сумме 31⅔ дивизии, треть из которых была дивизиями "первой волны". Кроме того, после 3 сентября из резерва ОКХ на запад были переданы еще 12 дивизий, которые (кроме одной задержавшейся) уже 10 сентября прибыли в район действий группы армий "C". С воздуха их прикрывали сосредоточенные на Западе 2-й и 3-й воздушные флоты. А уже 20 сентября началась переброска сил из Польши с целью усиления немецкой группировки на Западе.

Конечно, можно заметить, что большая часть немецких дивизий на западной границе были не "первосортными". Но тот же М-Г пишет: "В связи с тем, что дивизии 3-й волны комплектовались военнообязанными старших возрастов, они предназначались главным образом для позиционной обороны, например для обороны Западного вала. Поэтому они получали большее количество пулеметов, имели в своем составе больше саперных подразделений, но автотранспортом были обеспечены хуже, чем дивизии 1-и и 2-й волн".

Понятно, что для сидения в ДОТ-ах автотранспорт, да и вообще транспорт был не очень нужен – в отличие от пулеметов. Тем более, что "старичкам" требовалось, что называется, день простоять, да ночь продержаться – до подхода подкреплений, в первую очередь, танковых и моторизованных дивизий из Польши. Однако союзники так и не решились "попробовать на зуб" линию Зигфрида. С учетом того плачевного состояния, в котором находились в тот момент их собственные армии, это было вполне разумное решение.

"Карельский сценарий" для французов и англичан.

" И в мирном Дюнкерке не высаживались беспрепятственно англичане, чтобы идти на помощь полякам"(с)опять интернеты.

Англичане в мирном Дюнкерке действительно не высаживались, но по весьма уважительной причине – порты выгрузки у них были другие. 3 сентября Англия объявила войну Германии, 4 сентября из Портсмута отплыли передовые части, а первый войсковой конвой отправился 9 сентября из Саутгемптоне и уже 10 разгрузился в Шербуре. Еще двумя портами, принимавшими англичан, стали Нант и Сен-назер. Переброска 150 тыс солдат со снаряжением затянулась до 27 сентября, а занимать позиции на фронте британские дивизии начали 3 октября. К этому моменту, как легко догадаться, про помощь Польше говорить было как-то поздновато.

Конечно, всегда можно сказать, что французы могли бы вдарить и сами, не дожидаясь островных джентльменов. И надо заметить, что несмотря на достаточно плачевное состояние своих вооруженных сил, про которое мы уже писали, французы честно постарались выполнить свое обещание, уже 7 сентября начав наступление в Сааре. Однако все, чего добились наступавшие дивизии – это пройти к 16 сентября предполье "линии Зигфрида".

Для понимания, что могло быть, реши в руководстве Франции спасать поляков "любой ценой", достаточно взглянуть на происходившее в Финляндии несколькими месяцами позже. При этом, в отличие от СССР, у французов не было даже тени шанса захватить господство в воздухе в зоне боев – максимум, речь могла бы идти о боях на равных… пару дней, пока не подтянутся части люфтваффе из Польши, перебросить которые на аэродромы западной Германии еще проще и быстрее, чем танковые части. Без прикрытия с воздуха и корректировки французская артиллерия не сможет проложить дорогу своей пехоте. Тем более это не сможет тогдашняя бронетехника – укрепления линии Зигфрида хорошо прикрыты минными полями и «зубами дракона» -- бетонными надлобами, призванными остановить танки в зоне огня противотанковой артиллерии. И если финны сэкономили на бетоне и их надлобы разрушались огнем советских танковых пушек, то с 5-7 рядами бетонных пирамидок у французских 37-мм этот фокус вряд ли получится.

В лучшем случае за несколько недель боев французская пехота ценой больших потерь сможет зацепиться за передовые укреплений. Но, как говорилось выше, немцы старались проектировать не просто «линию», а укрепленный район с эшелонированием в глубину. Где прорвавшихся союзников еще встретят позиции зенитчиков, тоже приспособленные к наземной обороне.

Ну а на флангах наступающей группировки союзников уже будут сосредотачиваться переброшенные из Польши танковые дивизии. В этот раз у них будет еще более простая, чем в мае 40-ого задача – не масштабное наступление в глубину, а короткий удар по флангам уже залезшей в «мешок» группировки союзников.

Андрей Уланов