Как японский сёгун собак спасал

Автор: Росс ОлбакРешил поучаствовать во флэшмобе, организованном Мариной Эшли (https://author.today/post/317508). Марина обратилась к тем авторам, у кого в произведениях фигурируют персонажи-собаки.

У меня таковой персонаж имеется, пёсик по имени Сиба, но я решил процитировать фрагмент не о нём, а о его сородичах, обитавших в японских городах во второй половине XVII века. Тогдашний правитель Японии, Токугава Цунаёси, остался в истории под презрительным и, главное, незаслуженным прозвищем «собачий сёгун».

Итак, главный герой слушает разговор взрослых, один из которых слепой музыкант Исияма Шестой, а другой — самурай Ватанабэ Годзаэмон, приближённый влиятельного князя Янагисавы...

...Слепой, разгорячённый выпитым, как раз завёл речь о «мудрых законах», которые, по его словам, ставят человека ниже последнего пса. Оказывается, в Японии ссылают и даже казнят тех, кто жестоко обращается с животными!

— Ватанабэ-сама, я слышал, в замке Эдо одного из самураев приговорили к сэппуку лишь за то, что он ласточку сбил! Неужели правда? Разве можно так обращаться с людьми?

— Чистая правда, господин Исияма! К счастью, с этой историей я знаком не понаслышке. Ваш, с позволения сказать, человек, был ни на что не годным балбесом, попавшим в охрану замка лишь благодаря знакомствам своего дяди. Но это было бы ещё полбеды. Молодой бездельник не только спустя рукава относился к своей службе, но и питал нездоровую страсть к разорению птичьих гнёзд: расстреливал их из рогатки. Ему неоднократно делали замечания вышестоящие, начиная от начальника стражи и заканчивая супругой самого сёгуна! Та ласточка, что переполнила чашу терпения властей, была далеко не первой…

— Да уж, подобное поведение недостойно даже простолюдина… Ну а что же насчёт собак? Кто-то кусавшуюся тварь палкой ударил, а его за это сослали со всей семьёй!

— Не ударил, а убил. Законы о милосердном отношении к животным существуют уже лет пятнадцать и постоянно дополняются. Правительство чуть ли не ежемесячно разъясняет людям, как им следует поступать. Видите ли, от того, кто способен просто так убить собаку, ничего хорошего ожидать не стоит. Такой и на человека легко руку поднимет. Не удивлюсь, если сегодняшние душегубы тоже с собачек начинали…

— Но, позвольте, ведь бродячие собаки опасны!

— Разумеется. Упомянутые законы направлены не только на защиту животных, но и людей. Согласно им, бесхозную собаку следует отловить и сдать властям. Сразу видно, что вы, господин Исияма, не местный. Видимо, у себя в Мияко вы попросту не сталкивались с тем, что пришлось пережить жителям Эдо. Знаете, с чего всё началось?

— Вы о том, что когда-то по городским улицам здесь бродили стаи одичавших собак? Их ведь всех переловили, и теперь они живут в приютах, не так ли? Слышал, там тысячи животных! А кормят их, замечу, на наши деньги!

— Сёгунату виднее, на что тратить собираемые налоги. Поверьте, содержание бродячих собак обходится казне дешевле, чем покрытие того ущерба, что они наносили городу и его жителям. Да и деньги на собачьи приюты взяты совсем не из тех налогов, что платит народ…

— Вот как? Я, конечно, склонен вам верить. Вы всё же помощник главы совета старейшин, хотя и по другой части. Однако хотелось бы услышать подробности. — Господин Шестой потянулся за новым кувшинчиком с сакэ.

— Извольте. Откуда, по-вашему, взялись в Эдо все эти десятки тысяч бродячих собак? Начать следует издалека. Слышали ли вы о самурайской забаве под названием «инуоумоно»?

***

С полвека назад самураи из дома Симадзу, что в княжестве Сацума, возродили старинный обычай охоты на собак. Собственно, назвать это охотой было сложно.

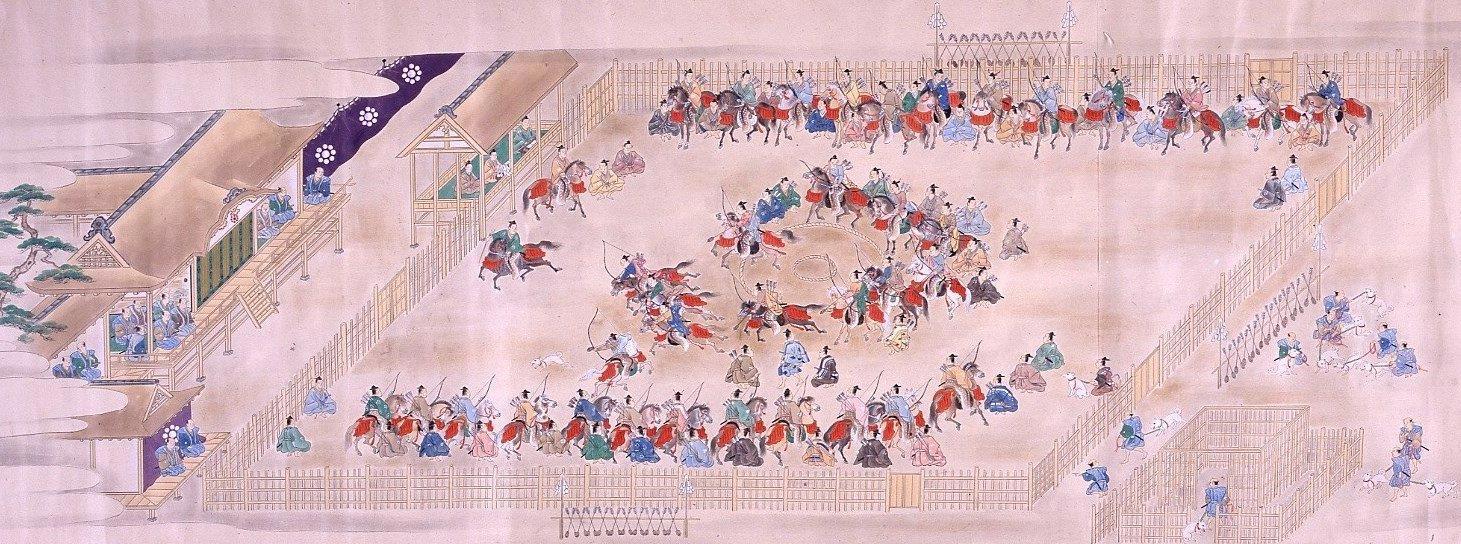

Собаку выпускали в просторный загон, вокруг которого скакали всадники с луками, пытающиеся подстрелить животное. Каждому давалось на это три стрелы. Попасть следовало в туловище собаки: простреливший ей голову выбывал из состязания…

Самурайскую забаву пытались запрещать, но тщетно: в прошлом ею не брезговали даже сёгуны. Да и народ на собачьи охоты валом валил. Разумеется, ставили на кон деньги и бились об заклад, кто победит.

Буддистские священники, правда, смогли добиться того, чтобы вместо острых наконечников на стрелы приделывали тяжёлые набалдашники. Теперь вместо смертельных ран собаки получали ушибы, часто сильные. Но собачьих мучений и крови на поле больше не было, а то, что животные потом медленно умирали от внутренних повреждений, никого не беспокоило.

Разумеется, собачья охота не миновала и Эдо с его громадным самурайским населением. Многие семейства стали устраивать состязания в своих поместьях. Но собаки гибли постоянно, поэтому сплошь и рядом их стали разводить исключительно для использования в «инуоумоно», зачастую незаконно.

Годились, правда, далеко не все щенки, и тех, что по каким-то причинам не подходили, попросту выбрасывали на улицу. Так и образовались в Эдо многочисленные стаи из десятков и сотен одичавших и вечно голодных собак.

Они воровали рыбу и овощи у рыночных торговцев, забирались в поисках съестного в дома и в конце концов начали нападать — сначала на домашних животных, а потом на детей и даже на одиноких прохожих.

Так продолжалось целых двадцать лет, до тех пор, пока сёгуном не стал Токугава Цунаёси.

Едва обосновавшись в Эдо, он запретил истязать и убивать животных. Начал с казённых лошадей, которых, ничуть не жалея, насмерть загоняли правительственные гонцы: государственное, значит, ничьё. Отныне подобное обхождение было запрещено под страхом сурового наказания. А на власти всех городов и весей наложили обязанность за свой счёт лечить государственных лошадей в том самом месте, где они, если такое случится, заболеют или даже просто захромают.

Затем сёгун занялся бродячими собаками, справедливо решив, что первым делом нужно устранить причину их возникновения. Собачьи охоты были запрещены, а владельцев собак обязали заботиться о каждой, тщательно переписав и пометив всё имеющееся в поместьях даймё и во дворах горожан поголовье.

Столкнувшись с необходимостью содержать сотни животных и лишившись дохода, который приносили собачьи охоты, некоторые даймё попытались было устраивать подпольные состязания.

Власти быстро это пресекли, наказав, невзирая на должности и звания, пару десятков богачей. Одни отделались денежными выплатами, у других отобрали в пользу государства часть земель. Самых строптивых сослали вместе с семьями в захолустье, а кое-кого даже казнили!

На вырученные таким образом средства и были построены три огромных приюта, куда свезли из Эдо всех бродячих собак. Подобные меры предприняли и в других городах. Разозлённые даймё стали за глаза звать сёгуна «собачьим правителем», но открыто перечить не решались…

— С тех пор, господин Исияма, и распускаются слухи о якобы невинно пострадавших от самодурства сёгуна. А вы их повторяете, не задумываясь о том, кому это выгодно! — закончил Годзаэмон.

Впрочем, последних слов Господин Шестой уже не слышал. Уронив голову на грудь, он тихо похрапывал. Если бы нашёлся художник, способный запечатлеть это на бумаге, новый свиток о вреде пьянства мог бы украситься ещё одной поучительной картинкой…

А вот так, если верить средневековым гравюрам, выглядела пресловутая «собачья охота»: