Несокрушимая броня узора

Автор: Евгений КрасСлучайно наткнулся на достаточно любопытную статью в интернете. Она касается узоров на русских вышивках. Нельзя сказать, что информация, изложенная в ней, отличается какой-то особой уникальностью. Нельзя также сказать, что она может быть универсальным каким-то справочником в этом направлении. Вот она, эта статья, кстати: http://www.tart-aria.info/slavyanskij-uzor/ . Она интересна тем, что автор дал в конце аж три ссылки на других авторов, повествующих на ту же тему. И это – очень верное решение, так как информация в ссылках не совсем совпадает с написанным. Однако у этих и у всех других есть один весьма распространённый на мой взгляд недостаток. То есть исследователи часто упоминают, что вышивки, в частности, и узоры на предметах быта многообразны, но на этом и останавливаются. Между тем в этом есть очень серьёзная дополнительная информация. Узоры действительно отличаются. И дело тут совсем не какой-то «моде», присущей тому или иному региону. Всё несколько сложнее на самом деле.

Первое, что влияло на узор – материал. То есть технология работы с материалом. Здесь могли быть и параллели, как, например, вышивка простыми стежками и деревянный узор на доме, сделанная отдельными маленькими дощечками. Такое было актуально у нас, в Дельте, где с деревом было всегда не очень хорошо – лесов-то нет. Жди пока беляна с верховьев придёт, а там цены кусаются. Поэтому вместо больших резных досок использовали более экономные варианты. Ещё у нас были популярны изделия из чакана. Просто его было много. Из него не только плели большие полотна, которые так и называли – чаканками, но делали также сумки. Из называли зембилями (нет, крымские татары здесь совершенно не при чём – не жили они в наших краях никогда). Эти сумки были разного размера и назначения. Самые простые и распространённые – большие хозяйственные сумки. Другой край – небольшие женские сумки. Их изготавливали из самой сердцевины чакана. Эти волокна отличались очень высокой прочностью на разрыв. Сумочки из него плели очень плотно – отдельные мастера для демонстрации качества работы наливали в них воду – не протекала. Но главное не это. В отличии от хозяйственных сумок волокна красили перед работой или вплетали в готовые сумки дополнительные цветные волокна для формирования узора, аналогичного вышивкам. В основе узора было три основных элемента – точка, крест и ромб.

Смысл некоторых элементов узоров на сегодняшний день вызывает споры. То есть, по сути, мы его просто не знаем. Например, это «вилочные кресты», которые встречаются на старых могильных плитах до 17 века примерно. Кстати, имеет значение не только сам узор, но и цвета, которые в нём используются. С этим тоже в разных местах возможны варианты, но всё же кое-какие общие линии встречаются. Основными используемыми цветами являются белый в качестве фона (реже - чёрный), красный, синий (голубой), зелёный, чёрный (коричневый). Разумеется, все эти традиции со временем изменяются, так что сегодня изначальные причины выявить очень трудно. Пожалуй, что и невозможно. Ясно одно - символика узоров зародилась совсем не вчера. Например, раскопки стоянки каменного века Сунгирь (я писал здесь про неё пару заметочек) дали почву для размышлений и в этом направлении тоже - среди находок есть изделия из кости несущие на себе ясный отпечаток ритуального значения. Сейчас символы эти легко идентифицируются - они не изменились... проблема всего одна - а кто готов уверенно сказать, что смысл этих узоров не изменился за десятки тысяч лет?

Трансформация смысла легко читается по одному современному штампу. Время от времени широкой публике "объясняют", что традиция оборачивать младенцев синей и красной лентой по половому признаку пошла от имперских времён, когда малышей из высшего света ещё при рождении приписывали к ордену Андрея Первозванного и Анны с голубыми и розовыми лентами. Мол, оттуда и пошло. Все выслушали и успокоились - всё! Истина им известна. Не так всё просто однако, если задать себе простенький вопрос - а почему ордена-то снабжали именно такими лентами? Вот тут-то, покопавшись в древних традициях, можно узнать, что эти цвета на вышивках соответствовали женскому и мужскому началу ещё тогда, когда ни императоров, ни орденов и в проекте не было. У меня фотка есть. На ней мой прадед с женой и с первенцем на руках (по этому поводу и сфоткались). Фото чёрно-белое, некрашеное, но я знаю точно, что прадед в тёмно-синем, а прабабушка - в коричневом...

Второе – предмет и повод. То есть были элементы, которые могли быть очень популярны в вышивках, но совсем не встречаться в украшении дома или каких-то хозяйственных предметов – прялок, посуды и пр. Под поводом подразумеваются вещи, предназначенные для какого-то особого события – свадьбы, похорон, больших праздников. Это могли быть вышитая одежда или чаще полотенца. Некоторые символы могут вообще читаться по-разному в зависимости от места применения. Имеет значение и регион. В средней полосе некоторые символы вообще читались не как у нас. К таким относится, например, «репейник» (крест из двойных линий). У нас… Впрочем, для вас важнее, как у вас. Вероятнее всего такие различия возникают, когда разные ветви одного народа какое-то время развиваются независимо друг от друга.

Третье – влияние соседей. То есть реально – с кем поведёшься, от того и наберёшься. Поэтому не стоит удивляться, когда у соседних народов среди узоров встречаются славянские элементы или наоборот. Причём смысл элемента при этом мог быть и немного изменённым, хотя всё равно – родственным. Например, среди кельтских и греческих узоров можно часто встретить очень знакомые мотивы. То есть, если вы что-то у кого-то заметили, то здесь важно не торопиться с выводами о том, что, мол, «здесь был Вася», хотя «Вася» определённо был – чудес на свете не бывает. Однако нужно ещё определить, а он ли оставил этот след или же кто-то его просто позаимствовал.

Четвёртое по счёту, но не по важности можно отметить то, что сам по себе любой элемент узора не может быть однозначно расшифрован. То есть всевозможные таблицы со значениями тех или иных символов не нужно считать чем-то совершенно незыблемым и однозначным. Важен не элемент, а весь узор. То есть элементы в узоре – есть информация, а не только оберег как таковой. Узор нужно «читать». Мало того, некоторые элементы можно встретить только в определённых местах, то есть они присущи только потомкам одного лишь рода, жившего в данном месте. Хотя это совсем не значит, что они были какими-то «нерусскими». Я уже сказал, что одни и те же символы могут иметь разное прочтение в разных регионах. Так вот, просматривая изображения элементов узоров, которые показывают разные исследователи, я иногда сталкиваюсь с символами, которые мне просто не знакомы. В то же время мне известны символы, которые среди самых ходовых не найти.

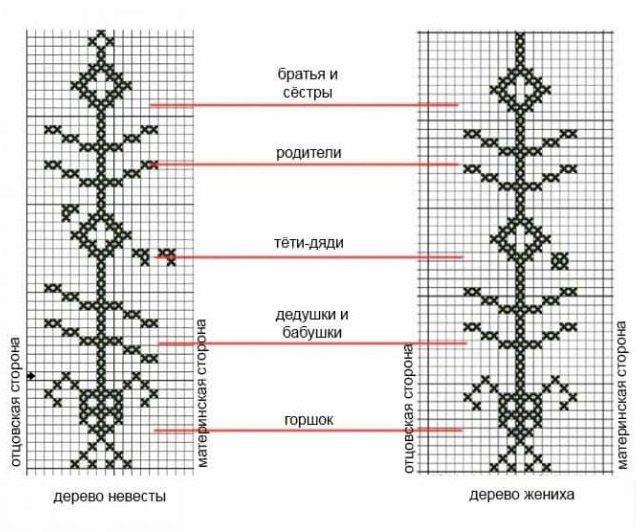

Вот и в этой статье я конечно же увидел некоторые особенности, которые отличались от тех знаний, которые я сам когда-то получил от старших. Например, вот эта картинка с расшифровкой «дерева Рода»:

Она «правильная» в целом относительно моих знаний, но есть нюансы. Например, изображение дерева (растения) совсем не обязательно может быть только «родовым деревом». Растение может означать и «Мировое дерево» со сходным изображением, но иным прочтением. Это обычно легко читается по сопутствующим элементам узора. И, разумеется, предмет будет иметь иное назначение. Ещё в этой расшифровке есть элемент в основании дерева, который исследователи назвали «горшком». У нас это читалось, как «лоно» в широком смысле. То есть это было и лоно в смысле «мать» и (или) лоно в смысле «земля рода», освящённая могилами предков в зависимости от сопутствующих элементов. Есть в статье и другие небольшие «несоответствия». Например, незнакомая мне линия медведь-Велес. Но это и понятно – медведи у нас не водятся. Зато символ «волк» у нас имеет множество значений. Иначе читается и символ «лебедь», который хотя и связывали с Марой, но всё же в «зелёной» зоне, как символ связи жизни с силой предков, с силой вечного возрождения.

Теперь посмотрите и попробуйте понять, что вам здесь предки написали:

Ну, что? Плохо получается? Вот и у меня не очень. А ведь это наш родной язык… вроде бы. Так что слушайте старших, изучайте свои местные вышивки, прялки и наличники на домах. Только не современные, а настоящие. В конце концов это просто интересно. Именно в них настоящая, то есть ваша жизнь … а не в иноземных замках с гоблинами да с эльфами. Это всё – от Лукавого. Может вам это поможет как-нибудь. Мне самому именно вышивки на одежде подсказали идею «индивидуального защитника» из второй части «Путника». Может и вам для чего-нибудь сгодится…