Дом Романовых: не все предки одинаково полезны?

Автор: Денис КащеевИзучая вопрос о т.н. разменных марках-деньгах, появившихся в России в 1915 году, забрел на чужую для меня территорию филателии и наткнулся на один любопытный момент.

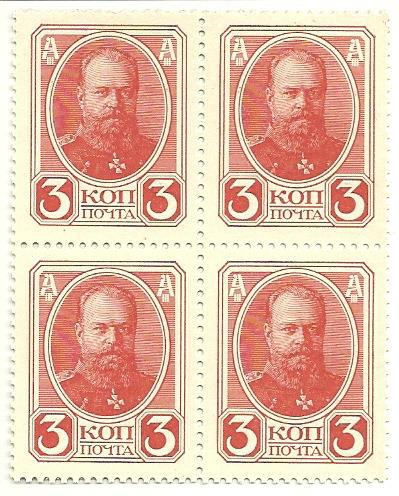

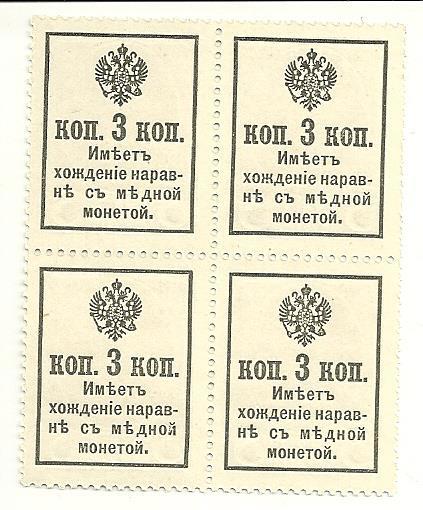

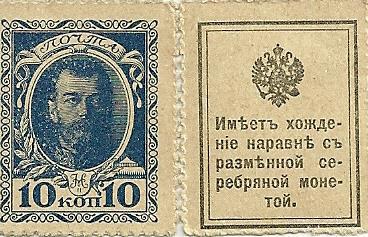

Короткая предыстория. С началом первой мировой войны в Российской Империи начала ощущаться нехватка разменной серебряной и медной монеты. В этой связи в 1915 году в обращении появились т.н. марки-деньги номиналом 1, 2, 3, 10, 15 и 20 копеек. Выглядели они вот так:

То есть с лица - обычная марка, а с оборотной стороны - надпись: "имеет хождение наравне с разменной серебряной (медной) монетой".

То есть с лица - обычная марка, а с оборотной стороны - надпись: "имеет хождение наравне с разменной серебряной (медной) монетой".

Марки-деньги интересны и сами по себе, но сейчас речь не о них. Для их изготовления использовались клише почтовых марок соответствующей стоимости, выпущенных к 300-летию Дома Романовых. Вот об этом юбилейном выпуске и пойдет речь ниже.

Оный выпуск состоял из 17 марок. Казалось бы, логично: именно 17 государей Дома успели процарствовать перед Николаем II, при котором праздновалась дата. Портрета же правящего монарха в то время по закону появиться на марке просто не могло: в силу 103-й статьи Уголовного Уложения, лицо, виновное в надругательстве над Изображением Царствующего Императора "без цели возбудить неуважение к Их Особе" наказывалось заключением в крепость. При штемпелевании (гашении) марок портрет неизбежно пачкался, приобретая карикатурные черты, а иногда и механически пробивался - готовое преступление!

Эта проблема и в самом деле всплыла при появлении марок в обороте и вылилась в громкий скандал (марки даже хотели изъять из продажи), но допустим, о ней не подумали, и портрет Николая II был запланирован к печати изначально. Но чьего портрета там явно не могло быть - так это юного императора Иоанна Антоновича, свергнутого в свое время Елизаветой Петровной. Сей младенец на троне оставался в Империи фигурой негласного умолчания - так, он единственный из царей Дома Романовых, чья скульптура не планировалась к установке на грандиозном памятнике, воздвигавшемся в Костроме в связи с юбилеем. То есть все равно остается 17 - уже с Николаем.

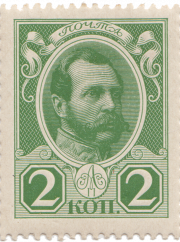

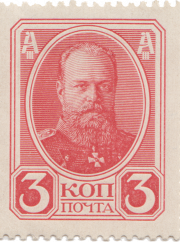

Итак, 17 марок в любом случае аккурат хватало для портретов 17 правителей. Что же мы видим на самом деле? Три марки вовсе не содержат портретов (несут изображения Кремля, Зимнего Дворца и палат бояр Романовых) . Из остальных 14-ти на трех (!) - портрет Николая II (по сути, один и тот же), на двух - портреты Петра I (разные).

Кроме того представлены:

Михаил Федорович:

Алексей Михайлович:

Елизавета Петровна:

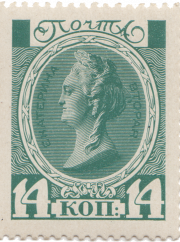

Екатерина II (почему-то в виде скульптурного изображения, а-ля Ленин на советских купюрах 1961 года):

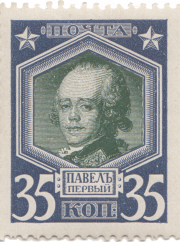

Павел:

Александр I:

Николай I:

Александр II:

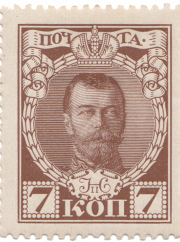

И Александр III:

Отсутствуют: Федор Алексеевич, Иван Алексеевич, Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна (правила 10 лет!), Иоанн Антонович (ну, с ним понятно) и Петр III.

Возникает вопрос: чем все они так провинились перед династией? Уж вместо одного портрета Николая II из трех можно было, к примеру, включить в серию Анну Иоанновну, правившую дольше того же Павла!

Или вторым Петром и двумя дополнительными Николаями как раз кого-то и заменили? Кого? Почему?

Обращают также на себя внимание существенные различия в дизайне марок. Такое впечатление, что серия собиралась спонтанно, из того, что нашлось под рукой. А ведь считается, что она готовилась чуть ли не на протяжении 10 лет!

Марки - не близкая мне тема, и, возможно, то, что вызывает у меня недоумение, для специалистов-филателистов понятно и просто. В таком случае, с интересом прочту разъяснение, снимающее мои вопросы.